- •Оглавление Введение

- •8.1. Общие сведения 2

- •14.1. Общие сведения

- •Введение

- •Раздел I элементы автоматики и телемеханики

- •Глава 1. Свойства элементов автоматики, телемеханики и связи

- •1.1. Общие сведения о системах автоматики и телемеханики

- •1.2. Классификация элементов

- •1.3. Характеристики элементов

- •1.4. Датчики

- •1.5. Исполнительные элементы

- •Глава 2. Электрические реле

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Классификация реле

- •2.3. Основные параметры реле

- •2.4. Эксплуатационно-технические требования к реле

- •2.5. Реле железнодорожной автоматики

- •Глава 3. Контактная система электрических реле

- •3.1. Требования к контактам

- •3.2. Виды и конструкция контактов

- •3.3. Замкнутое состояние контактов

- •3.4. Размыкание контактов

- •3.5. Способы искрогашения

- •3.6. Герметизированные контакты

- •Глава 4. Электромагнитные нейтральные реле постоянного ток а

- •4.1. Механическая характеристика реле

- •4.2. Особенности магнитной цепи реле

- •4.3. Тяговая характеристика реле

- •Сила притяжения электромагнита

- •4.4. Растет магнитодвижущей силы электромагнита реле

- •4.5. Нейтральные реле железнодорожной автоматики и связи

- •Глава 5. Переходные процессы в электромагнитных реле постоянного тока

- •5.1. Переходные процессы

- •5.2. Способы замедления и ускорения работы реле

- •Полная проводимость гильзы

- •5.3. Временные диаграммы работы реле

- •6.1. Виды реле

- •6.2. Однополярное реле пл

- •6.3. Комбинированное реле

- •6.4. Временная диаграмма работы поляризованного реле

- •Глава 7. Реле переменного тока

- •7.1. Реле с выпрямителями

- •7.2. Реле непосредственного действия

- •7.3. Индукционные двухэлементные реле

- •Глава 8. Реле зарубежных фирм

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Реле постоянного тока

- •Глава 9. Бесkohtaktkныe реле

- •9.1. Сравнительная характеристика контактных и бесконтактных реле

- •9.2. Бесконтактное магнитное реле

- •9.3. Магнитные элементы с прямоугольной петлей гистерезиса

- •9.4. Элементы релейного действия на негатронах

- •9.5. Элементы релейного действия на оптронах

7.2. Реле непосредственного действия

Реле переменного тока непосредственного действия по сравнению с реле постоянного тока имеют две особенности. Во-первых, для уменьшения потерь на вихревые токи и перемагничивание, магнитопровод выполняют из листовой стали с высоким удельным электрическим сопротивлением. Поэтому магнитопровод имеет обычно квадратное или прямоугольное сечение. Во-вторых, у реле переменного тока существует вибрация якоря, так как магнитный поток и тяговое усилие периодически становятся равными нулю, и реле "стремится" отпустить якорь.

Для построения тяговой характеристики реле переменного тока используем формулу (4.16). Пренебрегая падением МДС в стали, будем считать Іwв = Іw =iw. Тогда

Поскольку у реле R<<ωL, то z ≈ ωL. Применяя формулы (5.1) и (4.3), получим

(7.1)

(7.1)

Подставив выражение (7.1) в (4.16), получим

(7.2)

(7.2)

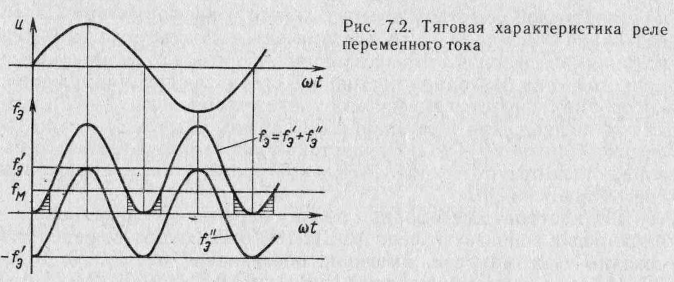

Из уравнения (7.2) следует, что в отличие от реле постоянного тока тяговое усилие у реле переменного тока является функцией времени и не зависит от воздушного зазора δ. Сила fэ имеет постоянную составляющую fэ΄=Um2/(4w2ω2μ0S) и переменную fэ΄΄= - fэ΄cos2ωt, которая изменяется с двойной частотой по сравнению с частотой питающего напряжения.

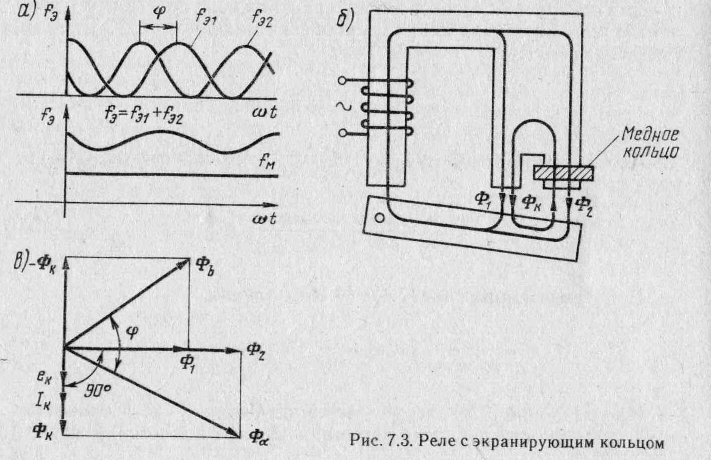

Тяговая характеристика построена как график функции (7.2) (рис. 7.2). Сила fэ всегда положительна, но периодически становится равной нулю при и = 0. Если fм — минимальное усилие, необходимое для удержания якоря в притянутом положении, то в моменты времени (заштрихованные области), когда fэ < fэ, якорь будет отпущен. Вибрация якоря приводит к преждевременному механическому износу осей его крепления и нарушает надежность замыкания контактов.

Для борьбы с вибрацией якорь делают тяжелым, массивным относительно всей конструкции реле. В результате момент инерции якоря возрастает, реле не успевает отпустить якорь за время, когда fэ < fэ . Это, однако, увеличивает МДС притяжения реле и не устраняет причину вибрации. Причину можно устранить, если создать в магнитной цепи реле два потока со сдвигом по фазе. Они создают два тяговых усилия fэ1и fэ 2 со сдвигом по фазе φ (рис. 7.3, а) такие, что суммарное усилие fэ = fэ1+ fэ 2 всегда больше fм. Причем, fэ1+ fэ 2 = max при φ=90о.

Два магнитных потока со сдвигом по фазе получают в результате экранирования части сердечника медным кольцом (рис. 7.3, б) или короткозамкнутой обмоткой. Поток электромагнита расщепляется на две части Ф1, и Ф2. Переменный поток Ф2 наводит в медном кольце ЭДС ек и ток iк. Магнитный поток Фк тока iк препятствует изменению потока Ф2. Если, например, поток Ф2 в данный момент времени возрастает, то поток Фк направлен навстречу ему, но совпадает по направлению с потоком Ф1. Как следует из векторной диаграммы (рис. 7.3, в), суммарный поток под неэкранированной частью сердечника Фь опережает суммарный поток под экранированной частью сердечника Фа на угол φ. При построении векторной диаграммы предполагается, что векторы Фк и Iк совпадает по фазе с вектором ек (пренебрегая индуктивностью медного кольца), который отстает от вектора Ф2 на 90°. Такой способ обеспечивает угол φ = 50 80°.