- •Правление витовта

- •Битва при грюнвальде

- •Грюнвальдская битва

- •Литовская аристократия. Альбрехт Станислав Радзивилл. 40-е гг. XVII в.

- •Гражданская война

- •Москва: у истоков могущества

- •Иван калита

- •Рост территории московского княжества

- •Сыновья ивана калиты

- •Борьба москвы и твери за великое княжение

- •Возвышение твери

- •Начало противоборства

- •Слава и гибель михаила тверского

- •Михаил Тверской в Орде.

- •Древнерусское оружие.

- •Москва против литвы

- •Великий князь Дмитрий Иванович рассылает грамоты по русским городам для объединения сил против войск Ольгерда. 1368 г. Летописная миниатюра.

- •Перед грозой

- •Отступление Ольгерда от Москвы. Летописная миниатюра.

- •Битва на куликовом поле

- •А. М. Бубнов. «Утро на поле Куликовом».

- •Русское войско на поле Куликовом.

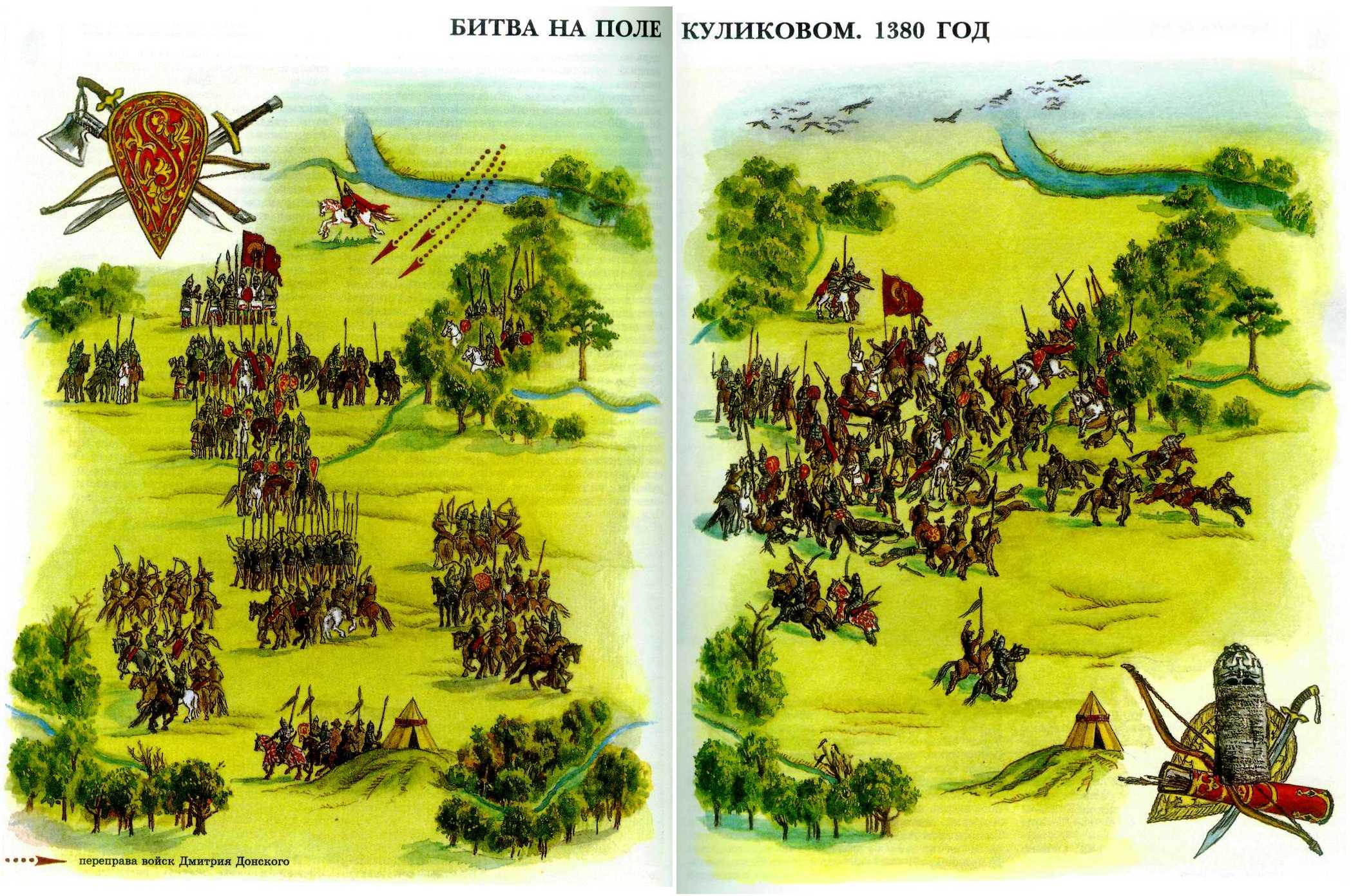

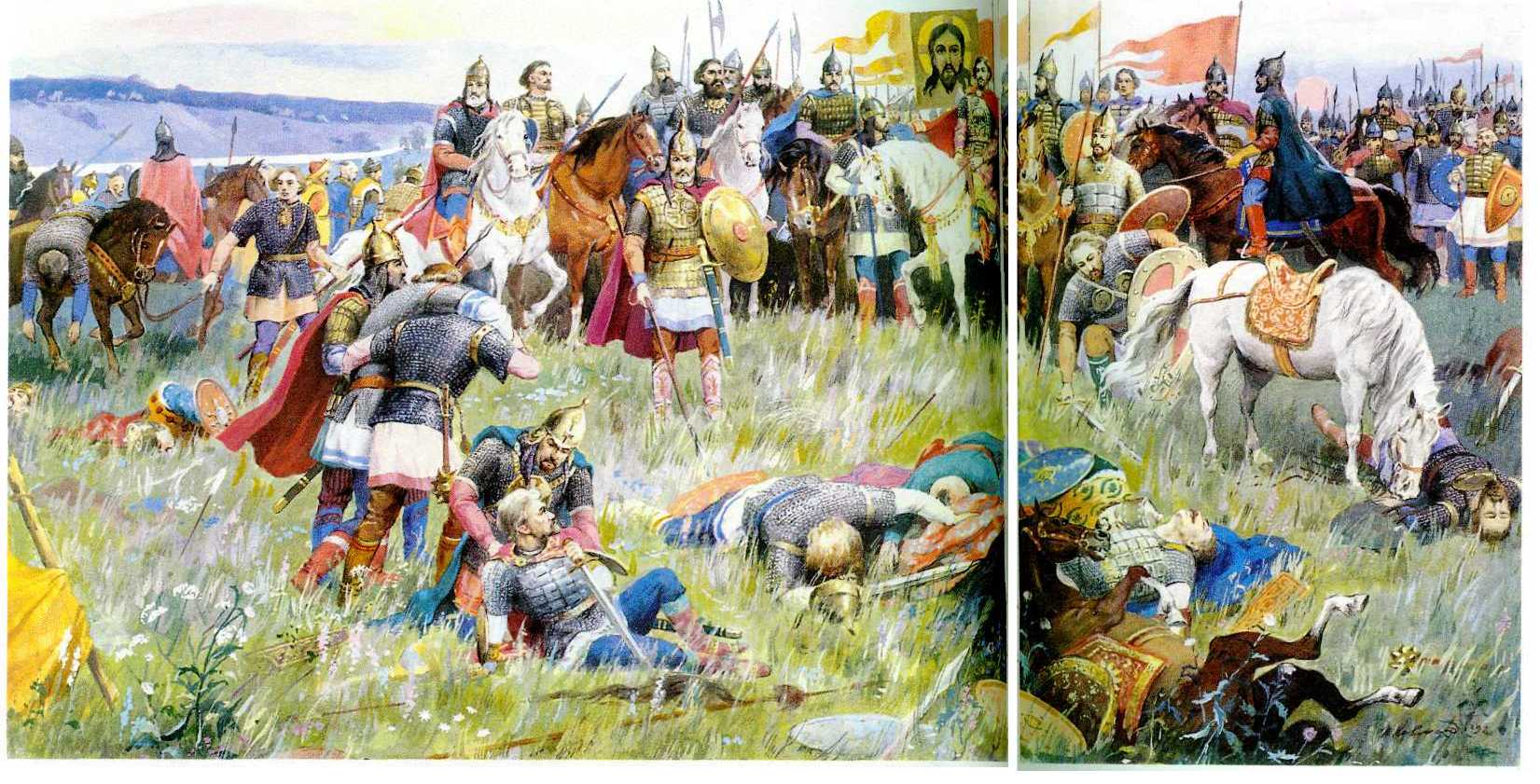

Битва на куликовом поле

По всему было видно, что приближается решающее столкновение Руси и Орды. Летом 1378 г. татары из Мамаевой орды, возглавляемые мурзой (князем) Бегичем, появились в Рязанской земле. К реке Воже подошли спешно собранные великокняжеские полки. Силы обеих сторон были весьма внушительными. Русской ратью предводительствовал сам великий князь Дмитрий. Несколько дней стороны выжидали, стоя на противоположных берегах реки. Наконец, Бегич отдал приказ форсировать Вожу. После переправы на узкой прибрежной полосе татары подверглись контрудару московских полков с трёх сторон. Не выдержав натиска, татары побежали. Победа была полной. Фактически битва на Воже сыграла роль генеральной репетиции Куликовской битвы. После неё решающее столкновение с Мамаем стало практически неизбежным.

В течение двух лет стороны готовились к нему. Мамаю удалось собрать крупные силы; помимо

А. М. Бубнов. «Утро на поле Куликовом».

258

ядра из собственно ордынских туменов в их состав входили отряды, набранные среди многих подвластных Орде народов, а также тяжёлая пехота, нанятая у генуэзцев. Численность татарского войска составила по наиболее точным подсчётам от 60 до 100 тыс. воинов. Великому князю Дмитрию при сборе сил пришлось столкнуться с рядом трудностей. Новгород Великий до последнего момента был в натянутых отношениях с Москвой, и его полки не участвовали в походе против татар. Беспрестанно разоряемые татарами суздальско-нижегородские князья не смогли существенно помочь своему союзнику. Особенно сложным было положение рязанского князя Олега Ивановича. Его вотчина лежала на самой границе со степной областью — Диким Полем. Зажатый как бы между двух огней, рязанский князь занял позицию странного «нейтралитета». Есть сведения, что он послал своих людей в Москву, чтобы предупредить о передвижении Мамая. Одновременно с этим Олег обещал и Мамаю быть его верным союзником.

Все союзные Москве полки, согласно стратегическому плану, должны были сходиться под Коломной в первой половине августа 1380 г. Русские силы пришли туда в назначенный срок. Объединённое войско представляло собой внушительную силу. Впервые с момента монголо-татарского завоевания удалось собрать войско, сравнимое по мощи с ордынским. Под знамёна великого князя Дмитрия помимо собственно московских сил сошлись полки князей ярославских, ростовских, белозерских, смоленских, стародубских, кашинских, а также отряды из многочисленных княжеств, расположенных в верховьях Оки. Важное значение имело прибытие на помощь Москве войск двух братьев великого князя литовского Ягайло — Андрея Ольгердовича Полоцкого и Дмитрия Ольгердовича Брянского. По подсчётам историков, русское войско по численности примерно равнялось силам Мамая и, вероятно, могло доходить до 100 тыс. человек. Это равновесие было бы нарушено в случае присоединения к татарам союзных литовских полков Ягайло и отрядов рязанского князя Олега. Однако общий моральный настрой русских воинов был несомненно выше, чем боевой дух разношёрстной рати Мамая. Когда летописец писал о времени Дмитрия: «И вьскипе земля Русская в дне княжения его», он наилучшим образом выразил то состояние воодушевления, которое охватило Русь в эпоху Дмитрия Донского. Происходил первый после векового мрака ордынского ига подъём интеллектуальной жизни, взлёт в иконописи, литературе, зодчестве.

Поход на ордынцев был освящён духовным авторитетом «игумена земли русской» — преподобного Сергия Радонежского. Именно к нему в Троицкую обитель на холме Маковец близ Радонежа отправился великий князь Дмитрий накануне сражения с Мамаем 17 августа 1380 г. Обладавший даром прозорливости преподобный не только благословил князя на битву, но и предрёк ему победу. Зримым образом божественного заступничества должно было стать присутствие в московском войске двух иноков-воинов из Троицкой обители: Александра Пересвета и Андрея Осляби, отправленных в поход Сергием Радонежским. Обо всём этом узнали в русском войске и, уповая на пророческий дар преподобного Сергия, со спокойствием ожидали исхода битвы.

После сбора в Коломне великий князь произвёл смотр своих сил. Войско выстроилось в походный порядок и двинулось к Дону. Впервые за долгие годы русские полки вторглись в степную область, которая казалась безраздельным владением ордынцев. Подойдя к донскому берегу, русские воеводы стали размышлять о том, где лучше принять бой: на левом берегу или переправиться на правобережье. В первом случае пришлось бы сражаться на обширном поле у реки Сосенки, а при переходе через Дон русское войско попадало на Куликово поле — участок земли, ограниченный с трёх сторон Доном и его притоками Смолкой и Непрядвой. На состоявшемся военном совете по настоянию великого князя было принято решение перейти Дон. В самом деле, это сулило две несомненные выгоды. Во-первых, татары лишались возможности использовать свой излюбленный приём — фланговый охват конницей — и должны были атаковать в лоб. Во-вторых, Дмитрий обезопасил себя от возможного удара в тыл со стороны великого князя литовского Ягайло (союзника Мамая), который форсировал Оку и находился неподалёку, ожидая исхода противостояния. Неясна была позиция и рязанского князя Олега.

Дон русские перешли в самый день битвы, 8 сентября 1380 г., когда праздновалось Рождество Пресвятой Богородицы (по старому стилю). Мосты за великокняжеским войском приказано было сжечь. Боевой порядок, в который выстроились полки, был традиционным для тех времён. Впереди встал сторожевой полк во главе с младшим воеводой Семёном Меликом. За ним следовал передовой полк. В него вошли молодые воины, поэтому великий князь решил собственным примером укреплять их стойкость. В платье и доспехах простого ратника Дмитрий встал в строй. В ставке, под стягом, его место занял молодой боярин Михаил Бренк. Основные силы сосредоточились в большом полку, который с флангов прикрывали полк правой руки во главе с ростовскими и стародубскими князьями и полк левой руки, возглавлявшийся князьями из Ярославской и Белозерской земель. Небольшим резервом, находившимся за полком левой руки, командовал литовский сторонник Москвы, князь Дмитрий Ольгердович. И, наконец, на самом краю левого фланга, в зелёной дубраве, притаился засадный полк князей Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Ему отводилась особая роль: в критический момент ударить на врага и решить исход сражения. Мамай в свою очередь рассчитывал на мощь

259