- •Евразия

- •Географические пояса и зоны

- •Формами

- •Использование земельных ресурсов

- •Исландия

- •Меловые утесы на Балтийском побережье

- •Среднеевропейская равнина

- •Альпийская европа

- •Европейское средиземье

- •История формирования территории и полезные ископаемые

- •Р ис. 25. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых зарубежной Азии:

- •Краевые прогибы

- •Массива на острове Тайвань

- •Центральная азия

- •Растительности

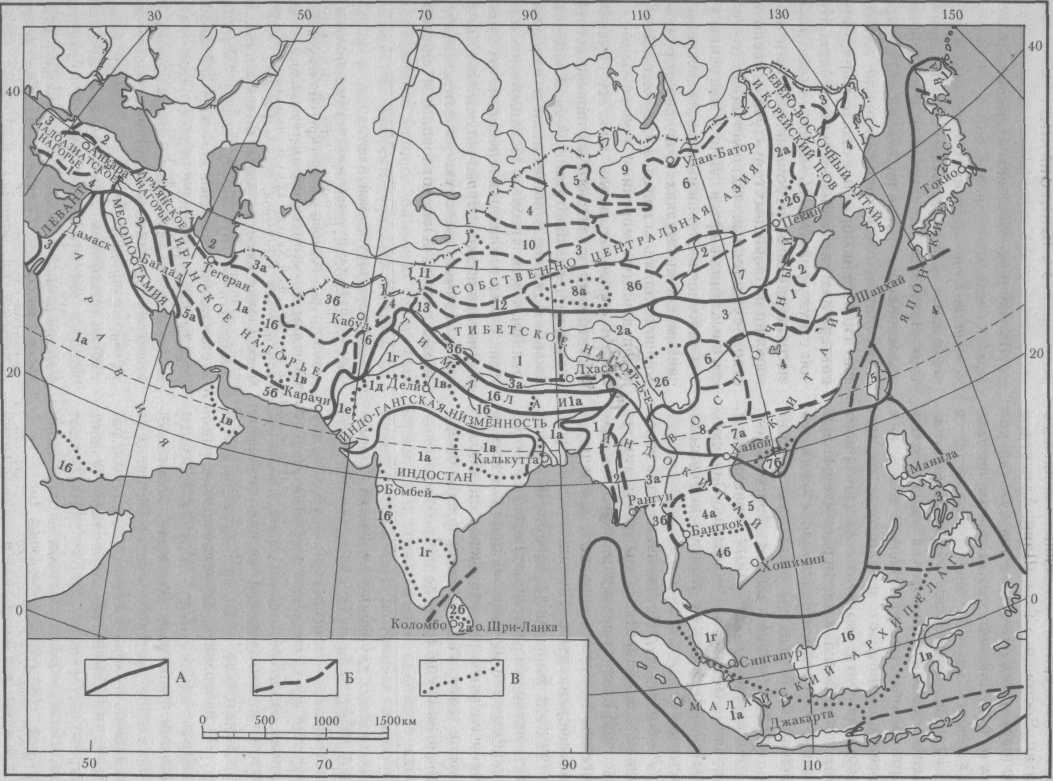

Р ис. 25. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых зарубежной Азии:

/ — нефть, 2 — газ, 3 — уголь, 4 — железная руда, 5 — марганец, 6 — титан, 7 — хром, 8 — алюминий, 9 — кобальт, 10 — медь, // — никель, 12 — олово, 13 — свинец, 14 — цинк, 15 — бериллий, 16 — вольфрам, 17 — редкие металлы, 18 — ртуть, 19 — сурьма, 20 — уран, 21 — циркон, 22 — бор, 23 — бром, 24 — графит, 25 — магнезит, 26 — сера, 27 — слюда, 28 — соль, 29 — фосфориты, 30 —алмазы, 31 — драгоценные камни, 32 — область архейской и протерозойской складчатости, 33 — область позднекембрийской и раннепалеозойской складчатости, 34 — платформенный чехол, 35 — область палеозойской складчатости, 36 — область мезозойской складчатости, 37 — область кайнозойской складчатости, 38 —

Краевые прогибы

создает исключительно благоприятные условия для развития черной металлургии. Нефтью Индийская платформа небогата. Выявленные в последнее время месторождения связаны с краевыми погружениями платформы (Гуджарат и Ассам).

Геологическая изученность Аравийской платформы крайне неравномерна: освоены лишь побережья Средиземного моря и Персидского залива. В восточной части платформы выявлены крупнейшие в мире месторождения нефти в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах. Обнаружены также запасы нефти в области сочленения северного склона платформы и северной части Месопотамского прогиба (в Сирии).

На Аравийской платформе найдены бурый уголь, бром и калийные соли, медные руды и серебро, поваренная соль и др. Месторождения калийных солей в Израиле и Иордании, фосфоритов в Сирии, Иордании и Израиле — одни из крупнейших в мире. Основной источник калийных солей — рассолы Мертвого моря — концентрированный раствор хлоридов магния, кальция, калия, натрия и брома. Их запасы пополняются стоком реки Иордан, приносящим 40 тыс. т калийных солей в год. Климатические условия благоприятны для выпаривания рассолов путем бассейнизации.

Богат полезными ископаемыми мезозойский пояс низкогорий и средневысот-ных гор в Юго-Восточной Азии и Китае. Здесь, в мощном поясе, протянувшемся через Южный Китай, Бирму, Таиланд в Малайзию и Индонезию, сосредоточены мировые запасы олова и вольфрама. С разрушением жильных месторождений связаны богатые делювиальные и пролювиаль-ные россыпи, содержащие высокие концентрации олова. Крупные размеры имеют аллювиальные россыпи, накопление которых относится в основном к среднему плейстоцену. В этой части Азии имеются также месторождения железной руды, меди, цинка, свинца и никеля, золота, слюды, графита. На Шанско-Юньнаньском нагорье находятся крупнейшие в зарубежной Азии месторождения серебро-свинцово-цинко-вых и кобальтовых руд. К платформенным геосинклинальным и парагеосинклиналь-ным структурам полуострова Индокитай приурочены месторождения угля. С кайно-

зойской эпохой рудообразования в Юго-Восточной Азии связаны крупные месторождения нефти, меди, олигоценовые осадочные, а также латеритные отложения железных руд, бокситов, никеля, кобальта, алмазов, золота, касситерита, вольфрамита, циркона, монацита. В краевых прогибах встречаются бурые угли (лигниты).

Главным видом минеральных ресурсов области кайнозойской складчатости Западной Азии является нефть. Бассейн Киркука и месторождения Румайла и Зу-бейр содержат 3,5 % запасов нефти капиталистических стран. Весьма богаты центральные и юго-западные районы Иранского нагорья и шельф Персидского залива. На Иранском нагорье находятся крупнейшие в мире месторождения серы; имеется железная руда.

Довольно разнообразны полезные ископаемые на полуострове Малая Азия: железные, медные, молибденовые руды, бокситы, магнезит, фосфориты, асбест, наждак, строительные материалы. Месторождения сурьмы, хромитов, борацита, сепи-олита ' относятся к крупнейшим в капиталистическом мире.

В Северо-Анатолийском и Южно-Анатолийском бассейнах имеются уголь, в предтаврском прогибе и межгорной впадине бассейна Адана — нефть; перспективен на нефть также континентальный шельф в районе Мраморного моря и Ис-кендерского залива на юге Турции.

РЕЛЬЕФ

Рельеф зарубежной Азии характеризуется сложным сочетанием горных сооружений, соответствующих складчатым поясам различного возраста, и равнин платформенных областей. Своеобразие морфо-тектонической эволюции обусловило общую приподнятость территории Азии (здесь расположены максимальные отметки поверхности суши) и незначительное развитие низменностей, на долю которых приходится менее одной четвертой части ее поверхности.

В строении рельефа зарубежной Азии отчетливо проявляется разделение на

1 Сепиолит — глинистый минерал, содержащий магний, иногда замещаемый железом.

150

крупные

морфоструктурные типы, сложившиеся

в процессе длительного геологического

развития: равнины

платформенных областей

и горы эпиплатформенных и эпи-орогенных

зон.

крупные

морфоструктурные типы, сложившиеся

в процессе длительного геологического

развития: равнины

платформенных областей

и горы эпиплатформенных и эпи-орогенных

зон.

Равнины платформенных областей занимают Аравийский и Индостанский полуострова и расположены на плитах платформ или приурочены к выходам на поверхность пород фундамента. Основным типом рельефа являются аккумулятивно-денудационные равнины и денудационные плато на горизонтально или моноклинально залегающих пластах, особенно широко встречающихся на Аравийском полуострове. Сводовым поднятиям и выходам на поверхность пород фундамента соответствуют денудационные цокольные плоскогорья и равнины. К районам распространения вулканических пород приурочены трапповые высокие равнины и плоскогорья — наиболее характерные типы рельефа Деканского плато.

В пределах краевых и внутренних прогибов Аравийской и Индостанской платформ образовались обширные аккумулятивные равнины — Месопотамская и Ин-до-Гангская, с низменной однообразной плоской поверхностью, пересекаемой долинами крупных рек с притоками. Они сложены мощной толщей аллювиальных отложений. В результате длительного хозяйственного освоения этих территорий сложился специфический ирригационный антропогенный микрорельеф (ирригационные каналы, валы, дамбы).

Горные сооружения зарубежной Азии подразделяются на эпиплатформенные и эпиорогенные (пояса эпигеосинклиналь-ного орогенеза).

Горы платформенных областей, активизированные в новейшее время, занимают окраинные части платформ. Это горные массивы Ливан и Антиливан на побережье Средиземного моря с разделяющей их риф-товой впадиной, горы с обрывистыми склонами в области рифтогенной активизации вдоль побережья Красного моря и на юге Аравийского полуострова {горы Йемена), а также Западные и Восточные Гхаты на Индостанском полуострове, в виде огромных обрывистых ступеней спускающиеся к побережью Аравийского и Бенгальского заливов. В результате интенсивных

дислокаций сложился своеобразный рельеф горстов и грабенов со значительными амплитудами высот. Краевые эпиплатформенные горы значительно превосходят по высоте внутренние равнинные пространства платформ и достигают 2500—3500 м. Для них характерны выровненные, сильно денудированные вершинные поверхности и крутые склоны, разбитые сбросами и покрытые каменистыми осыпями.

Для эпиорогенных горных поясов зарубежной Азии характерно сложное строение, обусловленное тем, что тектоническими движениями здесь были охвачены территории с разными структурами (геосинклинали, ядра древней консолидации и частично эпиплатформы разного возраста). Через всю территорию Азии протягиваются горные системы Альпийско-Гималайского пояса. Горные хребты — анти-клинории в виде дуг обрамляют внутренние срединные части — относительно стабильные массивы докембрия и палеозоя, которым в рельефе соответствуют возвышенные денудационные нагорья и плоскогорья. В западной части горного пояса расположены Переднеазиатские нагорья — Малоазиатское и Иранское.

Высота нагорий и горных дуг увеличивается в восточном направлении. Если средняя высота Малоазиатского нагорья 600—800 м, Иранского —800—1000 м, то в Тибетском нагорье средние высоты достигают 4000—4500 м. Соответственно возрастает и высота окраинных дуг — от 1500—2000 до 5000—6000 м.

Горные хребты, обрамляющие Передне-азиатские нагорья, имеют преимущественно складчато-блоковый характер морфо-структур, крутые склоны, в нижних частях переходящие в полосу холмистых предгорий. Склоны сильно расчленены, а в местах развития флишевых пород они приобретают характер бедленда, причем интенсивность эрозионного расчленения уменьшается в восточном направлении по мере нарастания засушливости климата.

Четкая выраженность структурных линий и недавние поднятия наложили значительный отпечаток на характер гидрографической сети. Для Азии типично решетчатое эрозионное расчленение; продольные долины приурочены к древним тектоническим линиям, поперечные сквозные ан-

151

тецедентные

долины заложились в результате

недавних поднятий.

тецедентные

долины заложились в результате

недавних поднятий.

Для горных хребтов характерно широкое развитие денудационных поверхностей выравнивания высотой 2000—3000 м, что также свидетельствует о значительных вертикальных поднятиях этой территории в новейшее время. Часто поверхности выравнивания бронируются пластами более стойких пород.

Интенсивное выветривание способствовало большой обнаженности горных пород и широкому развитию своеобразных струк-турно-литологических форм рельефа: отпрепарированных интрузий, гребней из поставленных на голову ядер складок, столовых высоких плато на лежачих крыльях складов, куэстовых гряд. Древние ледниковые формы рельефа сохранились в наиболее высоких частях Тавра, Загроса, Эльбурса и Гиндукуша.

Формирование рельефа внутренних срединных частей нагорий происходило в условиях сильной аридности. Процессы разрушения осадочного покрова привели к образованию мощной коры выветривания.

В тех местах, где горные дуги, окаймляющие срединные нагорья и плоскогорья, сближаются, образовались своего рода горные узлы — Армянское нагорье, Памир. Абсолютные высоты достигают 5165 м на Армянском нагорье (гора Большой Арарат) и 7495 м (пик Коммунизма) на Памире. В формировании рельефа Армянского нагорья велика была роль вулканизма: здесь широко распространены древние и молодые лавовые плато, вулканические конусы.

К востоку от Переднеазиатских нагорий лежит Тибет с ко-Гималайская горная страна, представляющая собой сочетание блоковых и складчато-блоковых возрожденных горных сооружений на разновозрастных структурах и молодых гор кайнозойского складчатого пояса. Высшая точка гора Джомолунгма (Эверест) в Гималаях достигает 8848 м.

Преобладающим типом морфострукту-ры в Тибете являются нагорья и плоскогорья, наследующие срединные массивы и пересеченные в субширотном направлении многочисленными хребтами. В западной части Тибета в связи с сильной сухостью климата эрозионное расчленение

незначительное; господствуют процессы аридного рельефообразования. Интенсивно протекающие процессы денудации и незначительный сток привели к сглаживанию высотных различий между плосковершинными горными хребтами с округлыми склонами и межгорными понижениями. Восточная часть нагорья, увлажняемая муссонами, характеризуется значительным эрозионным расчленением.

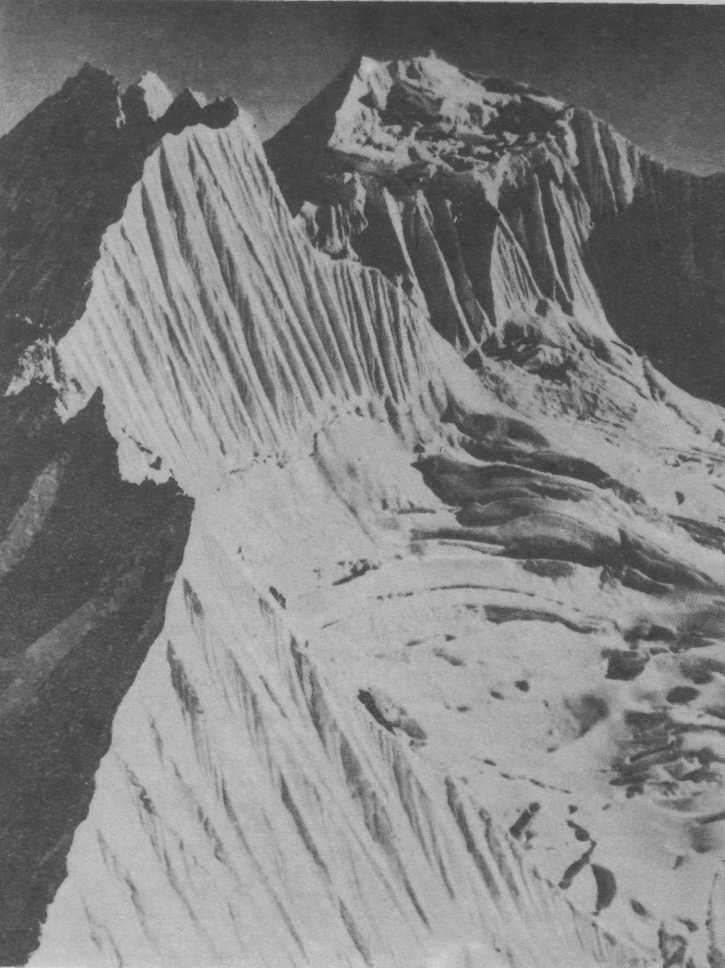

По южной окраине Тибетского нагорья с северо-запада на юго-восток в виде дуги простираются сложнопостроенная горная система Гималаи. Так как складчатые дислокации протекали здесь в несколько этапов, для Гималаев характерна разнородность морфологического строения: наряду с островерхими скалистыми складчатыми гребнями альпийского типа встречаются и округлые сводово-блоково-склад-чатые массивы.

К горным сооружениям на докембрий-ском и палеозойском фундаменте, частично возрожденным и охваченным новейшими поднятиями, относится Центральная Азия. Рельеф Центральной Азии — мозаичное сочетание высоких аккумулятивно-денудационных равнин и плоскогорий (Ордос, Гоби, Алашань, Цайдамская, Таримская) и окружающих их блоковых, складчато-блоковых и сводово-складчато-блоковых горных хребтов (Наньшань, Хангай, Хэн-тэй, Большой Хинган, Тянь-Шань, Куньлунь). Равнины Центральной Азии сформировались на разновозрастных структурах, главным образом на каледонских и протерозойских или на «обломках» Китайской платформы. Для равнин характерен высокий гипсометрический уровень (800— 1000 м). Они имеют либо плоскую поверхность, либо увалисто-грядовый рельеф. На плоских «идеальных» равнинах широко распространены замкнутые солончаковые впадины и озера. В местах развития скоплений песков (например, в пустыне Такла-Макан, расположенной в центральной части Таримской впадины) основными формами рельефа являются песчаные гряды, кучевые пески, барханы.

Горы, окаймляющие равнины Центральной Азии, имеют различную ориентировку, но преимущественно они вытянуты в субширотном направлении. Среди горных хребтов наибольшей высотой отли-

152

чаются

Восточный

Тянь-Шань и

Куньлунь,

их

средние абсолютные высоты около 6000

м, а максимальные отметки превышают

7000 м (пик

Победы в

Тянь-Шане 7439

м и Улугмузтаг

в

Куньлуне

7723

м). Специфическая черта рельефа гор —

изолированность

межгорных впадин, большей

частью бессточных. В горах широко

распространены

денудационные поверхности

— пенеплены, приподнятые на различную

высоту (сырты ' Тянь-Шаня). Интенсивно

протекающие процессы денудации

— наиболее важный фактор рельефо-образования.

Они способствовали накоплению

мощной толщи рыхлых отложений у подножий

горных склонов, сглаживанию горных

массивов.

чаются

Восточный

Тянь-Шань и

Куньлунь,

их

средние абсолютные высоты около 6000

м, а максимальные отметки превышают

7000 м (пик

Победы в

Тянь-Шане 7439

м и Улугмузтаг

в

Куньлуне

7723

м). Специфическая черта рельефа гор —

изолированность

межгорных впадин, большей

частью бессточных. В горах широко

распространены

денудационные поверхности

— пенеплены, приподнятые на различную

высоту (сырты ' Тянь-Шаня). Интенсивно

протекающие процессы денудации

— наиболее важный фактор рельефо-образования.

Они способствовали накоплению

мощной толщи рыхлых отложений у подножий

горных склонов, сглаживанию горных

массивов.

Рельеф Восточной Азии сформировался на разнородных структурах Китайской платформы, охваченных в мезозое яньшан-ским орогенезом и сильно омоложенных в новейшее время. Здесь, как и в Центральной Азии, рельеф имеет ячеистое строение и представляет сочетание складчато-бло-ковых и сводово-складчато-блоковых гор, активизированных в пределах платформы или на палеозойском складчатом основании, а также аккумулятивных и аккумулятивно-денудационных равнин, приуроченных либо к краевым и внутренним прогибам и впадинам платформ, либо сформировавшихся на горизонтально или моноклинально залегающих пластах чехлов платформ. В местах распространения лессовых покровов (на Северо-Китайской равнине) рельеф представлен останцами и ступенчатыми плосковершинными возвышенностями, расчлененными каньонами с вертикальными склонами.

Горные хребты Восточной Азии (Нань-лин, Циньлин, Южно-Китайские) имеют самое разнообразное простирание, так как их развитие контролировалось жесткими структурами Китайской платформы. В результате длительного процесса денудации горы приобрели мягкие очертания, средняя высота их 1000—2000 м, широко развиты поверхности выравнивания. Горные хребты отделены друг от друга широкими террасированными долинами. Большая часть речных долин не соответствует направлению тектонических линий, поэтому

С ырт

— возвышенность (тюрк.).

ырт

— возвышенность (тюрк.).

эрозионное расчленение часто носит ла-биринтообразный характер. В местах распространения известняков (особенно в Южно-Китайских горах) развиты карстовые процессы. В связи с интенсивными проявлениями в мезозое вулканической деятельности для Восточной Азии характерно широкое развитие интрузий и вулканических разновысотных гор.

На полуострове Индокитай складчатые и блоково-складчатые массивы расположены в области развития более молодых, чем в Восточной Азии, мезозойских (а в западной части кайнозойских) структур, активизированных в новейшее время. Склад-чато-блоковые горы (Ракхайн, или Ара-канские горы, хребет Паткай) достигают высоты 3000 м, имеют сильно расчлененные склоны; много лавовых покровов и вулканических массивов.

На востоке Азию опоясывают островные дуги — Японские, Филиппинские, Большие и Малые Зондские острова. Это область развития самых молодых складчатых горных сооружений Тихоокеанского кайнозойского складчатого пояса с сильным эрозионным расчленением и интенсивным современным проявлением тектонической активности в виде вулканизма и частых землетрясений. Рельеф отличается большой контрастностью: амплитуда высот между горами островов и глубоководными впадинами превышает 12 км.

КЛИМАТ

Формирование климата Азии определяется ее географическим положением, огромными размерами, компактностью суши и преобладанием горного рельефа. Азия протянулась от арктических до экваториальных широт, поэтому годовые значения радиационного баланса колеблются в очень широких пределах от 252 кДж/ (см2 • год) на севере материка до 672 кДж/(см2- год) на юге, а циркуляция атмосферы и климатические условия отличаются исключительным разнообразием.

Особенности географического положения и, в частности, взаимное расположение суши и океанов проявляются в том, что западные и восточные части материка,

153

лежащие на одной широте, заметно отличаются по своему климату. В первую очередь это относится к горизонтальным температурным контрастам у западных и восточных берегов, которые на западе материка зимой значительно меньше, чем на востоке. На востоке Азии и над прилегающей частью Тихого океан,а располагается одна из двух зон максимальных на земном шаре горизонтальных градиентов температуры, где особенно велика разница между холодным воздухом севера материка и относительно теплым морским воздухом. С зоной наибольших температурных контрастов в тропосфере связаны активная циклоническая деятельность и зона наибольших скоростей ветра.

В Азии, как ни на одном другом материке, исключительно велико влияние на климат материковой суши: ее размеров, компактности, высоты, горно-котловинного рельефа. Зимой и летом в обширных внутренних районах формируются континентальные воздушные массы. Поэтому особенностью зарубежной Азии является широкое распространение континентальных типов климата.

На формирование климата зарубежной Азии в зимнее время определяющее влияние оказывает Азиатский (Сибирский, Монгольский) антициклон — один из главных центров действия атмосферы северного полушария. С октября по март в результате изменения барической обстановки, в котором определенную роль играют охлаждение и оседание воздуха в западном переносе, вхождение окклюдированных циклонов из Западной Сибири, Карского и Баренцева морей и вторжения арктических антициклонов, Азиатский антициклон устанавливается над территорией Монголии. Давление в нем может достигать рекордных величин — 1080 гПа (среднее давление около 1035 гПа). Область повышенного давления занимает огромную площадь — от северной Монголии на юг до Гималаев и южного Китай и дает отрог повышенного давления на запад. Мощный поток холодного воздуха выносится из нее на юг в виде северо-западного зимнего муссона. Следствием этого являются аномально холодные и сухие зимы на востоке Азии в умеренном и субтропическом поясах (по сравнению с аналогичными широ-

тами Северной Америки и Европы). Летом вследствие сильного прогревания центрально-азиатских котловин над внутренними районами Азии господствует континентальный воздух, обладающий в результате трансформации свойствами тропического.

Над Южной, Юго-Восточной и Восточной Азией устанавливается летняя мус-сонная циркуляция, причем в Восточной Азии она связана главным образом с сезонным смещением полярного фронта на север и перемещением области высокого давления над Тихим океаном, а на юге — с Внутритропической зоной конвергенции и формированием Южноазиатской (Пенджабской) термической депрессии.

Аравийский полуостров (за исключением его юго-западной оконечности) остается в стороне от путей влажных летних муссонов, его северные районы скудно орошаются (преимущественно зимой) за счет средиземноморских циклонов.

Экваториальные области островной Азии характеризуются преобладанием экваториального воздуха в течение всего года, интенсивной конвекцией. Изменчивость направлений ветра указывает на активный обмен воздухом между полушариями. Во внутритропической зоне конвергенции (ВЗК) происходит встреча воздушных потоков северного и южного полушарий. ВЗК резко отличается от внетропиче-ских фронтов тем, что конвергирующие воздушные массы различаются лишь по влажности при отсутствии или очень малых горизонтальных температурных контрастах. ВЗК возникает обычно в районах наиболее высоких температур поверхностных вод океанов и суши. Это довольно широкая зона, где может наблюдаться одновременно одна или несколько линий сходимости приземного ветра. Она перемещается между экстремальными сезонами на большие расстояния — на севере Индийского океана и на юге Азии на 25—30° (против 10° в Африке) (рис. 26,). Так как встреча пассатов северного и южного полушарий происходит в довольно широкой зоне, при самых небольших изменениях давления возникают очаги и полосы высокого и низкого давления. Это приводит к тому, что в системе ВЗК не образуется сплошной облачности, она имеет ячеистую структуру.

154

Приэкваториальные области не являются областями сплошного низкого давления. Чередование небольших ложбин и гребней давления вызывает существенные изменения погоды. По интенсивности они не сравнимы с циклонами и антициклонами внетропических широт, но с ними связаны ливни, грозы, шквалы. В этом районе могут формироваться тропические депрессии, которые, если для этого имеются соответствующие условия, превращаются в разрушительные тропические ураганы.

Метеорологи отмечают процесс перетекания южного пассата (на широтах Мадагаскара) в разгар северного лета (май — сентябрь) в северное полушарие, что способствует усилению Индийского муссона. Сезонное смещение термического экватора северным летом и влияние африкано-ази-атской суши (низкое давление) облегчают перетекание воздуха через экватор.

В зимнее время поверхность Азии заметно холоднее прибрежных вод Тихого и Индийского океанов. Над Северным Ледовитым океаном холодный воздух образует постоянную область высокого давления и нередко проникает в более южные широты, особенно в сильно выхолаживаемые Южную Сибирь и плоскогорье Гоби (1000—1200 м), где атмосферное давление достигает в январе — феврале 1040 гПа. Над Тихим и Индийским океанами давление в это время около 1012 гПа. Азиатский зимний антициклон гораздо более устойчив, чем Канадский и Северо-Американ-ский максимумы. В области его распространения циклоническая деятельность почти полностью подавлена, характерны зимние инверсии температур, приводящие к формированию холодной тихой погоды. В Гоби, например, зимой температура воздуха опускается до —40 °С (а летом поднимается до 45 °С). За год выпадает максимум 200 мм осадков. Холодный континентальный воздух выносится в субтропические широты восточной Азии вплоть до широты Циньлина. В южном Китае в области конвергенции холодного континентального и теплого морского воздуха развивается циклоническая деятельность и идут дожди. Над Японскими островами зимний антициклогенез выражен значительно слабее, а циклонические дожди наблюдаются чаще. Зимний муссонный

Рис. 26. Летний муссон зарубежной Азии: / — область высокого давления, 2 — смещающаяся область высокого давления, 3—область низкого давления, 4 — среднее давление на уровне земной поверхности (ГПа), 5 — полярный фронт, 6 — внут-ритропическая зона конвергенции, 7 — внутритропи-ческий фронт конвергенции, 8 — местные ветры, 9 — континентальные пассаты, 10— морские пассаты, // — морской муссон, 12—континентальный муссон

поток имеет вертикальную мощность более 3 км, поэтому он легко перетекает через горные хребты, ограничивающие Центральную Азию с востока.

Южнее, над Индостаном и Индокитаем, преобладает северо-восточное воздушное течение, несущее тропический воздух и являющееся, по существу, зимним пассатом. Погода в этот сезон носит устойчивый антициклональный характер: ясно, сухо и тепло.

Над Юго-Западной Азией также формируется область повышенного давления, захватывающая Аравийский полуостров и южную часть Ирана и представляющая собой отрог Азорского антициклона. Здесь преобладают очень сухие континентальные тропические воздушные массы. Они не вливаются в общий пассатный перенос, а движутся по западной периферии Аравийского антициклона к северу. Зимой здесь развивается активная циклоническая деятельность на полярном фронте; пути зимних циклонов, движущихся со стороны Средиземного моря, проходят в основном над Малой Азией. Циклоническая деятельность также развивается на

155

иранской

ветви полярного фронта, но средиземноморский

воздух проникает сюда лишь

в редких случаях. В этом районе

взаимодействуют

континентальные воздушные

массы — тропический воздух южного

Ирана и Аравии и полярный воздух, который

притекает из Средней Азии либо формируется

над территорией Ирана. Поэтому

осадков здесь выпадает меньше, чем

в Малой Азии.

иранской

ветви полярного фронта, но средиземноморский

воздух проникает сюда лишь

в редких случаях. В этом районе

взаимодействуют

континентальные воздушные

массы — тропический воздух южного

Ирана и Аравии и полярный воздух, который

притекает из Средней Азии либо формируется

над территорией Ирана. Поэтому

осадков здесь выпадает меньше, чем

в Малой Азии.

Прохождение циклонов над Малой Азией и Иранским нагорьем сопровождается резкой сменой погоды: в северном Иране случаются морозы до — 20 °С. Волны холода доходят даже до южной Месопотамии, где температуры могут падать ниже 0 °С. Суровость зимы связана с частыми вторжениями холодного умеренного и даже арктического воздуха. Еще далее к востоку, над высокогорьями Центральной Азии, зимой господствует континентальный воздух азиатского антициклона, но заметную роль играет западный перенос морского воздуха, сопровождаемый сильными снегопадами, которые, однако, бывают более или менее значительными только в крайних западных районах.

В общем, по сравнению с Северной Америкой и Европой циклоническая деятельность в зимнее время в Азии выражена гораздо слабее. Фронтогенез носит спорадический характер и проявляется лишь при развитии меридионального переноса холодных масс с севера на юг.

Зимой отрицательный радиационный баланс наблюдается уже к северу от 35° с. ш., т. е. в областях, лежащих намного южнее, чем в Северной Америке (40—44° с. ш.) и тем более в Европе.

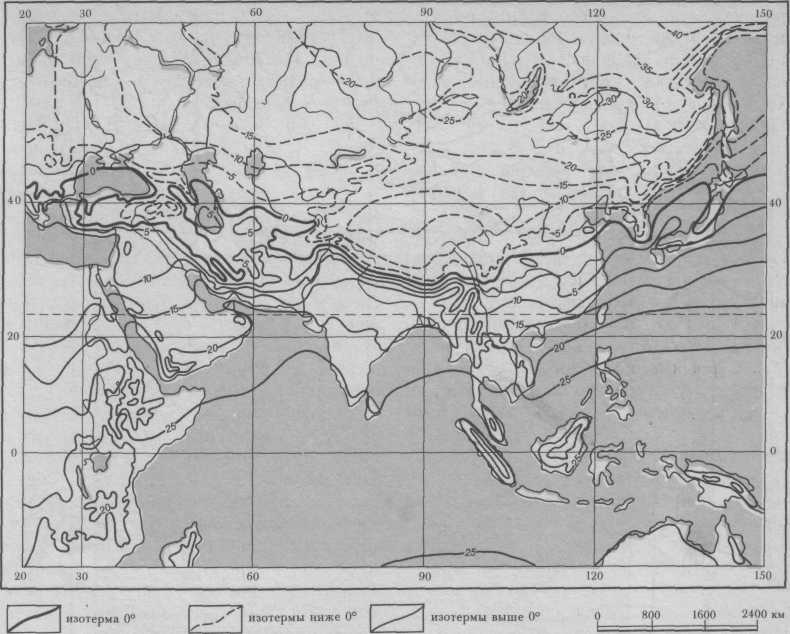

Изотерма 0 °С проходит на севере Европы по широте 70°, а на востоке Азии — по 35° с. ш. Отклонения температуры от среднеширотной у поверхности земли достигают больших значений: наибольшие отрицательные отклонения наблюдаются над северо-востоком Азии ( — 14 °С), а над северной Атлантикой отклонение положительное (+24 °С).

Средние температуры января изменяются от —25° на севере Центральной Азии до +25 °С в приэкваториальных областях. Почти на 70 % территории зарубежной Азии абсолютные минимумы опускаются ниже О °С. Абсолютные минимумы

до —40...—50 °С отмечаются в Монголии, на севере Китая. Даже в обширных котловинах Центральной Азии и на Тибетском нагорье таких низких абсолютных минимумов не бывает (рис. 27).

В холодное время года в горах Центральной Азии широко распространены инверсии температуры. Котловины и долины здесь являются своеобразными «озерами» холода, где средние месячные температуры могут быть на 10—15 °С ниже, чем на возвышенностях. В Куньлуне и Тянь-Шане повышение местности на каждые 100 м сопровождается подъемом температуры в среднем на 1,3°. Таким образом, отрицательный градиент почти в 3 раза больше нормального. Наиболее глубокие вторжения холода в тропические широты наблюдаются на востоке и на западе Азии, где на пути выноса холодного воздуха на юг нет значительных орографических преград. Так, на прибрежных равнинах и островах Восточной Азии и на Аравийском полуострове нулевая изотерма абсолютного минимума проходит около 20° с. ш. и пересекает северный тропик. Зимой на востоке Азии перепад в абсолютных минимумах от северной Монголии до экватора составляет около 75°, т. е. 1,5° на каждый градус широты. Южнее северного тропика отрицательные температуры наблюдаются лишь на высотах 1500— 2000 м. В экваториальных районах типичны минимумы +20, +22 °С, в очень редких случаях до +18°С; средние температуры января около 24—25 °С.

Зимний максимум осадков в северном полушарии наблюдается в Передней Азии севернее 30° с. ш., где он связан с циклонической деятельностью на средиземноморской ветви полярного (умеренного) фронта, а также в тех районах, где пассат и зимние северные ветры приносят влаги больше, чем летний муссон (некоторые районы Филиппинских и Японских островов, юго-восточная оконечность Индостана и острова Шри-Ланки). Зимний максимум осадков наблюдается также в южном полушарии к востоку от острова Ява на фронте экваториального и тропического воздуха, т. е. в зоне действия ВЗК-

Летом контрасты температур между северными и южными частями зарубежной Азии сглаживаются. Термический экватор

156

Рис.

27. Средняя температура воздуха в январе

(из Морского атласа, т. 2)

Рис.

27. Средняя температура воздуха в январе

(из Морского атласа, т. 2)

занимает свое крайнее северное положение и находится около 12° с. ш. Географическое распространение температуры становится весьма однородным. В июле на севере — в Китае и Монголии — так же тепло, как и на островах Индонезии. На западе Китая и на юге Ирана суммарная солнечная радиация в июне — июле превышает 84 • 103 —92,4 • 103 Дж/см2 в год. Особенно высокими температурами и большими месячными величинами солнечной радиации выделяются засушливые области, где облачность ничтожно мала. На севере субтропиков абсолютные максимумы температуры достигают 35—40 °С, а местами 45 °С и более. Они заметно выше абсолютных максимумов во влажных тропических и экваториальных областях (около 36 °С), но ниже абсолютных максимумов в аридных тропиках. Так, 53 °С — максимальная температура в Джакобабаде — самом жарком месте зарубежной Азии —

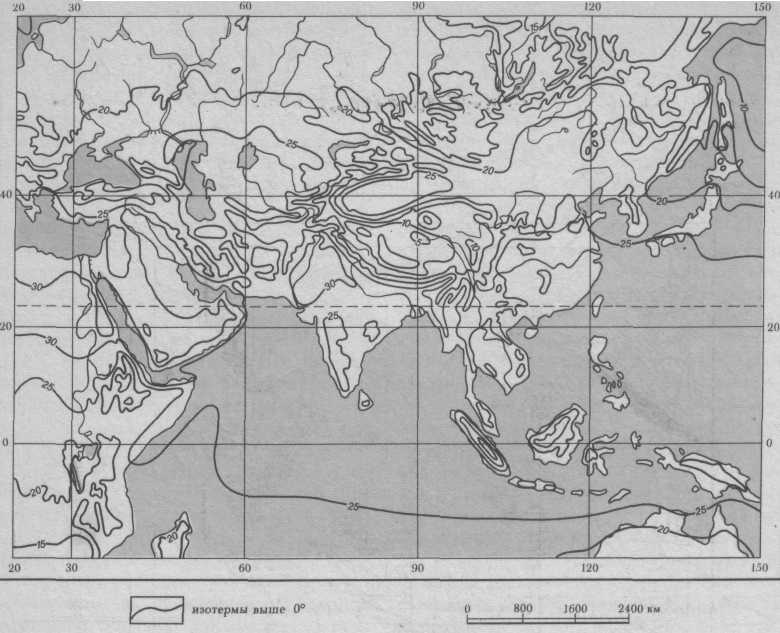

всего на 5° ниже мирового рекордного значения (Триполи, Ливия) (рис. 28).

Над севером Индостана и Иранским нагорьем развивается глубокая Пенджаб-Бе луджистанская барическая депрессия с центром (в июле 994 гПа) у восточного подножья Сулеймановых гор, играющая важную роль в формировании климата Южной Азии летом. В это время у южной оконечности Индостана (мыс Кумари, или Коморин) атмосферное давление на уровне океана составляет 1008 гПа, а в районе Мадагаскара 1022—1024 гПа. Влажный морской воздух преодолевает Западные Гаты и направляется к устью Ганга — Брахмапутры. Здесь поток раздваивается: одна часть идет в Бирму, а другая вдоль Гималаев к восточной части депрессии, где морской воздух (влажный муссон) постепенно трансформируется в тропический. Аналогичная схема перетекания южного пассата через экватор и образование лет-

157

него муссона наблюдается над Индокитаем, с той лишь разницей, что летняя термическая депрессия на севере Вьетнама, юге и востоке Китая выражена несколько слабее. Над Тибетом усиливается высотный антициклон. На фронтах континентального тропического и полярного воздуха с влажным морским проявляется циклогенез. Относительно пониженное давление наблюдается также над Центральной Азией. Градиенты давления малы, ветры слабы, циклоническая деятельность не развивается. Только на севере Монголии, где тропический воздух встречается с полярным, образуется восточно-азиатская ветвь полярного фронта и происходит циклогенез.

Над океанами, которые летом оказываются значительно более холодными, чем азиатский материк, разрастаются антициклоны. Отрог Азорского антициклона распространяется на Малую Азию. Для Вос-

точной Азии существенно также влияние летом западной периферии Северо-Тихо-океанского максимума с давлением в его центре 1026 гПа.

Внутрисезонные ослабления или усиления муссонов над Южной Азией зависят от ослабления или углубления, а также территориального перемещения Южноазиатской барической депрессии. Для увлажнения равнин также очень важен циклогенез внутри муссонного потока (например, контакт муссонных потоков, пришедших в долину Ганга со стороны Малабарского побережья и с Бенгальского залива); они вызывают обильные дожди на равнинах. Большое значение имеют также орографические осадки.

Над Западной Азией, особенно на Аравийском полуострове, за исключением его юго-западной оконечности, почти весь год господствует континентальный тропический воздух. Осадков, как и в соседней Са-

158

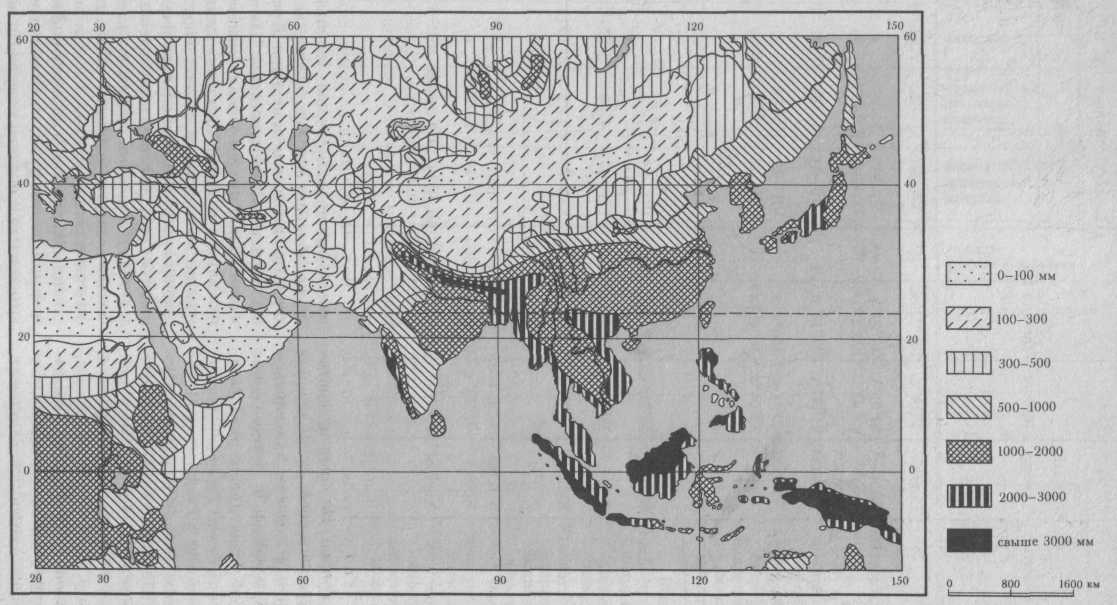

Рис. 29. Годовые суммы осадков

Осадки летом выпадают на юге, юго-востоке и востоке материка. Почти совершенно бездождны Передняя, Западная, Юго-Западная и Центральная Азия. В среднем за год наибольшее количество осадков получают южные склоны восточных Гималаев, юго-запад Индостана (Западные Гаты или Сахьядри), Ассамские горы, западные склоны гор Ракхайн (Лра-канские) и Танентаунджи в Бирме. В част-

ности, наветренные склоны островов Южной и Юго-Восточной Азии получают в год 2000—4000 мм, а метеостанция Черрапунд-жи (высота 1300 м) на плато Шиллонг — более 12 000 мм (см. рис. 22). В Южной и Юго-Восточной Азии осадков выпадает летом до 95 % годовой суммы. Исключение представляет экваториальная область, где осадки распределены относительно равномерно в течение года. В общем Азия характеризуется резкими контрастами в распределении осадков — в самом сухом месте материка их в 220 раз меньше, чем в самом дождливом, причем очаги повышенного увлажнения и сухости находятся сравнительно близко друг к другу (рис. 29).

160

наблюдаются даже в тех районах, где выпадает 1000—2000 мм осадков в год, искусственное орошение имеет очень важное значение и применяется почти повсеместно.

Ряд районов Азии отличается дискомфортным климатом, обусловленным сочетанием сильных и устойчивых ветров либо с очень низкими (на севере), либо (в тропиках Южной и Юго-Восточной Азии) с устойчивыми высокими температурами при неизменно высокой влажности воздуха, изнуряюще действующими на организм.

Поясные и секторные климатические различия территории зарубежной Азии проявляются очень отчетливо (табл. 12, рис. 30).

6 Под ред. А. М. Рябчикова

161

Рис.

30. Климатические районы:

Рис.

30. Климатические районы:

/ — границы географических стран, 2 — границы географических областей; Э — экваториальный, Сэ — субэкваториальный, Тк — тропический континентальный, Тм — тропический муссонный, Стс — субтропический средиземноморский, Стк — субтропический континентальный, Ств — субтропический высокогорный, Стм — субтропический муссонный, Ук — умеренно континентальный, Ум — умеренно муссонный

Экваториальный пояс. Экваториальный климат характерен для юга Малакки, Малайского архипелага, юго-запада острова Шри-Ланка, юга Филиппинских островов. Для него типичны высокие с незначительными колебаниями температуры, отсутствие сухого периода, обильные и равномерные осадки; в течение всего года увлажнение избыточное.

Субэкваториальный пояс. Муссонный климат характерен для Южной и Юго-Восточной Азии. Для него типичны высокие температуры (особенно весной) и резкая сезонность в выпадении осадков. Сухими сезонами являются зима и весна, влажными — лето и осень. В барьерной тени и на северо-западе пояса сухой сезон растягивается на 8—10 месяцев.

Тропический пояс. Различия между западным и восточным секторами выражены очень резко. На западе (Аравийский полуостров, юг Месопотамии, южная окраина Иранского нагорья) климат конти-

нентальный, пустынный с большими амплитудами температур, которые в зимнее время могут опускаться до 0 °С. Осадки скудные, увлажнение ничтожное. Восточный приокеанический сектор (Южный Китай, северная часть полуострова Индокитай) имеет влажный морской муссонный климат. Температуры повсюду, кроме горных районов, высокие в течение всего года, летом выпадают обильные осадки, увлажнение достаточное.

Субтропический пояс. Он занимает наибольшую площадь в зарубежной Азии. Для него характерно несколько типов климата. На западном побережье климат типично средиземноморский — влажная зима, сухое лето. Температура на равнинах всюду выше 0°, но иногда могут случаться заморозки (до — 8...—10 °С). Поскольку период с наиболее высокими температурами совпадает с минимумом осадков, годовое увлажнение недостаточное и скудное.

162

Климат

восточной части пояса (Восточный

Китай, Японские острова, за исключением

Хоккайдо и Рюкю, а также юга Корейского

полуострова) субтропический

муссонный.

Температуры

зимы положительные,

хотя средние минимальные на севере

— отрицательные. Максимум осадков

приходится

на лето, но распределены они в

течение года более равномерно, чем в

муссонных

тропиках. Увлажнение достаточное

и умеренное. Континентальный

климат

господствует

на нагорьях Передней Азии

(Малоазиатском, Армянском, Иранском),

причем степень его континенталь-ности

усиливается к востоку. Возрастают

месячные

и особенно суточные амплитуды температур

до 30°, зимой морозы до —8, —9

°С; осадки скудные, непостоянные,

увлажнение

ничтожное. Высокогорный

пустынный

климат с

холодной малоснежной

зимой, прохладным летом характерен для

Тибета.

Климат

восточной части пояса (Восточный

Китай, Японские острова, за исключением

Хоккайдо и Рюкю, а также юга Корейского

полуострова) субтропический

муссонный.

Температуры

зимы положительные,

хотя средние минимальные на севере

— отрицательные. Максимум осадков

приходится

на лето, но распределены они в

течение года более равномерно, чем в

муссонных

тропиках. Увлажнение достаточное

и умеренное. Континентальный

климат

господствует

на нагорьях Передней Азии

(Малоазиатском, Армянском, Иранском),

причем степень его континенталь-ности

усиливается к востоку. Возрастают

месячные

и особенно суточные амплитуды температур

до 30°, зимой морозы до —8, —9

°С; осадки скудные, непостоянные,

увлажнение

ничтожное. Высокогорный

пустынный

климат с

холодной малоснежной

зимой, прохладным летом характерен для

Тибета.

Умеренный пояс. Зимние температуры здесь — самые низкие в зарубежной Азии, а летние почти такие же высокие, как в субтропиках. Годовые амплитуды температур достигают наивысших значений. Влияние зимнего Азиатского антициклона отчетливо проявляется даже в восточных приокеанических областях. Зима холодная, малоснежная, с сильными ветрами. Лето дождливое. Увлажнение достаточное и умеренное. В континентальном секторе (северная половина Центральной Азии) зима еще более суровая (средние минимумы —25...—28 °С) и бесснежная, лето теплое и сухое. Только в горах северной части Монголии в конце лета на полярном фронте выпадают небольшие осадки.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ

Азия (вместе с СССР) занимает первое место в мире по суммарному объему речного стока, а зарубежная Азия уступает в этом отношении только Южной Америке. Однако распределен речной сток по территории крайне неравномерно (рис. 31), на что указывает исключительно высокий удельный вес бессточных областей (около 40 % всей площади). Наряду с обильно обводненными горами влажных и муссонных тропиков, где слой стока достигает 1500— 2000 мм, на огромных пространствах внут-

ренних равнин и котловин Центральной и Передней Азии его величина приближается к нулю. Наличие обширных' областей, где почти весь сток, формирующийся в горах, расходуется на испарение на сухих равнинах,— причина большой разницы между величиной речного стока и притоком в океан. В этом главное отличие водного баланса Азии от водного баланса других частей света. Значительная доля стока также теряется на испарение транзитными реками и разбирается на орошение. В результате потери воды на испарение в области внутреннего стока, а также в засушливой части южного материкового склона составляют в среднем для континента 17 мм. Преобладание в расходной части стока над испарением наблюдается всего на 'Д площади континента.

Внешний сток зарубежной Азии распределяется между океанами довольно неравномерно: Северный Ледовитый — 3 %, Тихий — 50, Индийский — 44, Атлантический — 3 %. Главные водоразделы проходят по горным хребтам Центральной Азии и Тибета и по высоким равнинам Джунгарии и Монголии. Бассейну Атлантического океана принадлежат довольно короткие и не отличающиеся многоводностью реки Малой Азии и Леванта, впадающие в Средиземное и Черное моря. К бассейну Северного Ледовитого океана относятся немногочисленные реки Северной Монголии, являющиеся притоками или верховьями великих рек Сибири. В Индийский океан впадают реки Западной и Южной Азии. Однако их сток в океан поступает в основном с востока; на западную часть Индийского склона, занимающую 55 % площади, приходится всего около 10 % его общих водных ресурсов. В Тихий океан сток поступает с Малайского архипелага, полуострова Индокитай и Восточной Азии. Реки бассейна Тихого океана отличаются наибольшей водностью и большим разнообразием гидрологического режима.

Сорок процентов территории зарубежной Азии относится к бассейну внутреннего стока. Это Аравийский полуостров (без горных обрамлений), котловины и внутренние районы Иранского нагорья, пустыня Тхар в Индии и Пакистане, равнины Центральной Азии. Речная сеть здесь

163

очень

редкая, реки короткие, с эпизодическим

или сезонным стоком, многие из них

не доносят воду до озер и теряются в

песках.

В областях внутреннего стока имеются

многочисленные свидетельства их

высокой обводненности в прошлом —

сухие

долины с разветвленной сетью притоков

длиной несколько сотен километров

(вади Аравийского полуострова), древние

террасы, озерные ванны, занятые сильно

сократившимися

и обмелевшими солеными озерами.

очень

редкая, реки короткие, с эпизодическим

или сезонным стоком, многие из них

не доносят воду до озер и теряются в

песках.

В областях внутреннего стока имеются

многочисленные свидетельства их

высокой обводненности в прошлом —

сухие

долины с разветвленной сетью притоков

длиной несколько сотен километров

(вади Аравийского полуострова), древние

террасы, озерные ванны, занятые сильно

сократившимися

и обмелевшими солеными озерами.

Для зарубежной Азии характерна также большая изменчивость стока в течение всего года. Для рек, имеющих дождевое питание, внутригодовой ход стока определяется режимом осадков, а у горных рек и в умеренном поясе — температурными условиями. Величина стока в значительной мере определяется и характером поверхностных отложений. Так, в ряде карстовых районов Леванта и Турции, на Шанском нагорье, в Юго-Восточном Китае известняки способствуют увеличению подземной составляющей стока, вызывают некоторое уменьшение стока средних и малых рек. В аридных областях при равных суммах атмосферных осадков поверхностный сток чаще наблюдается в каменистых глинистых пустынях, чем в песчаных. Увеличение поверхностного стока и снижение подземной составляющей, усиление размеров паводков и частоты наводнений в муссон-ных районах Азии в значительной степени связано с вырубкой лесов и сплошной распашкой территории. Так как крупных проточных водоемов в зарубежной Азии мало, их регулирующее влияние на сток имеет местное значение.

Разнообразию климатических условий в зарубежной Азии соответствует большое разнообразие водного режима ее территории. Для подавляющего большинства рек характерен высокий сток в летние и летне-осенние месяцы (благодаря муссонным осадкам и таянию снега и ледников в горах). В Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии господствует муссонный тип гидрологического режима, связанный с преобладанием дождевого питания рек, который проявляется в продолжительных летних паводках и в сравнительной маловодности рек зимой. В наиболее типичном виде этот режим характерен для рек Индо-

стана (Нармада, Маханади, Кришна). По направлению к востоку увеличивается доля подземного питания и часть наибольшего стока переходит на осень и начало зимы, в результате чего продолжительность маловодного периода уменьшается. Такой размытый муссонный тип характерен и для рек северо-востока зарубежной Азии, где, несмотря на некоторую роль снегового питания, из-за малоснежности зим основная доля принадлежит дождевому стоку в летнее время (Ляохэ, Нунцзян). В низовьях Амура и на острове Хоккайдо большое значение имеет снеговой сток. Снеговое половодье часто сливается с летним дождевым, что сопровождается продолжительными паводками и наводнениями. Вообще для рек с муссонным типом характерны бурные паводки: колебания расходов на этих реках (в сотни и тысячи раз) не имеют себе равных в мире. Особенно неравномерным стоком отличаются реки Индостана, где за три месяца проходит более 80 % годового объема. Паводоч-ные подъемы сопровождаются сильнейшими наводнениями. В маловодные годы некоторые реки настолько иссякают, что не могут обеспечить потребности в воде даже на бытовые нужды.

От обширной области с максимумом летнего стока в направлении на запад и юго-запад происходит смещение многоводного периода на весенние и весенне-летние месяцы, а на крайнем юго-западе — на зимний сезон. На реках Западной Азии (Кызыл-Ирмак и др.) доля зимнего стока составляет 80—90 % годовой величины, в некоторых районах он несколько снижается из-за выпадения части зимних осадков в виде снега. Здесь выражен средиземноморский тип режима: летняя межень и малые расходы при большой неравномерности годового и многолетнего стока, которые усиливаются с увеличением аридности климата (Тигр, Евфрат).

Экваториальный тип режима характерен для островов Малайского архипелага и южной оконечности полуострова Малак-ка. Здесь сток распределен равномерно в течение года, максимальные месячные расходы превышают минимальные всего в 2—5 раз (реки Капуас, Индерагири).

Для рек внутренних засушливых областей зарубежной Азии характерна зна-

164

чительная

пестрота режимов, вызванная в

основном различиями в питании рек.

чительная

пестрота режимов, вызванная в

основном различиями в питании рек.

В горах и нагорьях Центральной Азии, где площадь оледенения достигает 60 тыс. км 2, господствует ледниковое и высокогорное снеговое питание рек (верховья Хуанхэ, Керулена, Орхона). В связи с этим основной сток приходится на лето и усиливается на южных и восточных окраинах обильными муссонными дождями, совпадающими по времени со снеготаянием и абляцией ледников.

На высоких равнинах севера Центральной Азии и в ее горном обрамлении преобладает подземное питание рек. Талые и дождевые воды просачиваются через мощные толщи рыхлых предгорных отложений и дают начало рекам типа «карасу». Они, как правило, не многоводны, отличаются более или менее устойчивым стоком и имеют важное хозяйственное значение.

Равнинные реки замкнутых котловин и равнин Западной Азии, И райского нагорья, полуострова Аравия, Центральной Азии (Тарим) имеют лишь эпизодическое дождевое или снеговое питание. Их сток незначителен и нерегулярен. Даже такие крупные реки, как Гильменд в Афганистане, лишь в отдельные многоводные годы доносят воду до озер. Обычно они теряются в песках пустыни или в себхах (временных соленых озерах). Во время дождей часто превращаются в селевые потоки. В сухих руслах (вади), являющихся реликтами более развитой гидрографической сети плювиальных эпох плейстоцена, в период дождей может скапливаться вода (в виде озер). Обычно вади отличаются обильным подрусловым стоком.

Многие реки зарубежной Азии являются величайшими водными системами земного шара: Ганг—Брахмапутра по водности занимает третье место в мире (после Амазонки и Конго), река Янцзы — четвертое. Самая длинная река Азии — Янцзы (5520 км) уступает по протяженности только Нилу, Амазонке и Миссисипи. Наиболее крупные реки зарубежной Азии находятся в бассейнах Индийского (Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Брахмапутра, Иравади, Салуин, Меконг) и Тихого океанов (Янцзы, Хуанхэ).

Верховья Тигра и Евфрата лежат на Армянском нагорье, где и формируется

большая часть стока этих рек. Протекая по Месопотамской низменности, они не принимают притоков и теряют до 50 % своего стока на испарение. В связи с весенними дождями и таянием снегов максимум воды в реках приходится на весну, к концу лета они сильно мелеют. На снижение летнего стока большое влияние оказывают высокие заборы воды на орошение, вызывающие не только обмеление рек, но и засоление вод, особенно заметное в Евфрате. В нижнем течении Тигр и Евфрат, сливаясь, образуют Шатт-эль-Араб, впадающий в Персидский (Арабский) залив.

Инд, Ганг, Брахмапутра и Меконг — крупнейшие реки Южной и Юго-Восточной Азии, берут начало в южном Тибете и в ледниках Гималаев. Они имеют снежно-ледниково-дождевое питание. Все эти реки, несмотря на значительные различия, относятся к рекам муссонного типа. Сток Инда наиболее обилен в среднем течении, сразу после слияния пяти его притоков (Джелам, Чинаб, Рави, Биас, Сатледж). Далее в пустыне Тхар Инд не принимает притоков и теряет большую часть стока на испарение и фильтрацию, напоминая этим Тигр и Евфрат. В противоположность Инду, Ганг, Брахмапутра, Иравади и Меконг наиболее полноводны в нижнем течении. Эти реки образуют огромные дельты. Дельта Ганга — Брахмапутры является самой крупной на земном шаре.

Реки Янцзы и Хуанхэ берут начало в горах восточного Тибета и по своему режиму несколько напоминают реки Южной Азии. Они также имеют в верховьях альпийский режим и принадлежат к муссон-ному типу. Хуанхэ известна своими катастрофическими наводнениями, Янцзы благодаря более равномерному распределению осадков в ее бассейне и регулирующей роли озер имеет сравнительно равномерный сток. Хуанхэ занимает первое место в мире по объему твердого стока (10 % мирового), что связано с широким распространением лёсса и ливневыми осадками в ее бассейне.

Озера в зарубежной Азии довольно многочисленны, но невелики по площади и неглубоки. Наиболее широко представлены тектонические озера. Крупнейшие среди них — Мертвое море, лежащее в Левантийской рифтовой зоне, Хубсугул (Косо-

166

гол)

—на

севере Монголии, Куку

нор в

горах

Наньшань, Бива

на

острове Хонсю, Урмия

(Резайе), Ван на

Армянском нагорье.

Вулканические

озера исключительно

обильны

на Японских, Филиппинских и Зондских

островах. В областях широкого развития

закарстованных пород на Шан-ско-Юньнанском

нагорье, на плоскогорье Малой

Азии, в горах Загрос сформировались

карстовые

озера. Ледниковые озера в

зарубежной Азии концентрируются

преимущественно

в Гималаях, Каракоруме и Тибете.

Кроме снежно-ледниковых процессов

большую роль в их возникновении играли

и тектонические движения, в результате

которых существовавшие прежде сквозные

долины были разделены на замкнутые

котловины. Так образовались цепочки

озер. Озерные террасы и значительные

площади древних озерных отложений

указывают

на то, что современные озера занимают

только часть прежних озерных впадин.

Небольшая глубина и высокая соленость

большинства озер Тибета свидетельствуют

об их усыхании.

гол)

—на

севере Монголии, Куку

нор в

горах

Наньшань, Бива

на

острове Хонсю, Урмия

(Резайе), Ван на

Армянском нагорье.

Вулканические

озера исключительно

обильны

на Японских, Филиппинских и Зондских

островах. В областях широкого развития

закарстованных пород на Шан-ско-Юньнанском

нагорье, на плоскогорье Малой

Азии, в горах Загрос сформировались

карстовые

озера. Ледниковые озера в

зарубежной Азии концентрируются

преимущественно

в Гималаях, Каракоруме и Тибете.

Кроме снежно-ледниковых процессов

большую роль в их возникновении играли

и тектонические движения, в результате

которых существовавшие прежде сквозные

долины были разделены на замкнутые

котловины. Так образовались цепочки

озер. Озерные террасы и значительные

площади древних озерных отложений

указывают

на то, что современные озера занимают

только часть прежних озерных впадин.

Небольшая глубина и высокая соленость

большинства озер Тибета свидетельствуют

об их усыхании.

Реликтовые озера, сохранившиеся на месте более крупных водоемов плювиальных эпох,— характерная особенность зарубежной Азии, объясняющая известную парадоксальность в распределении озер по территории: большая часть их сосредоточена в аридных областях — на Передне-азиатских нагорьях и в Центральной Азии. Это преимущественно бессточные озера. Многие из них соленые. Одни из них заполняются водой не ежегодно, другие пересыхают в сухой сезон, и только озера, питающиеся водой горных рек или ледников, имеют воду в течение всего года. Наиболее крупные реликтовые озера Малой Азии — Туз, на Иранском нагорье во впадине Сис-тан — Хамун, в Центральной Азии — Лоб-нор, в МНР, в котловине Больших Озер,— Хиргис-Нур.

В долинах полноводных разливающихся рек Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии многочисленны мелкие озера, занимающие, однако, обширные площади. Крупнейшие из них — Тонлесап, Дунтин-ху, Поянху. Водорегулирующая роль озер зарубежной Азии невелика. Основная гидрологическая роль долинных, особенно бессточных озер как в горах, так и на равнинах сводится к испарению речных вод.

Гораздо большее водорегулирующее значение имеют водохранилища.

Зарубежная Азия богата подземными водами. Очень богаты подземными водами муссонные области. Крупные запасы подземных вод приурочены здесь к приморским низменностям и речным долинам, где имеются мощные толщи древних и современных аллювиальных отложений. Они залегают неглубоко и отличаются хорошим качеством. В аридных районах наиболее обильные подземные воды формируются в областях распространения закарстованных пород. Относительно богаты подземными водами предгорные территории, сложенные аллювиально-про-лювиальными отложениями. Часто грунтовые воды приурочены к руслам временных водотоков (Аравийский полуостров, Центральная Азия) и районам распространения древних крупнообломочных моренных полей (Центральная Азия). Химический состав вод в аридных районах очень пестрый — наряду с пресными водами хорошего качества встречаются и горько-соленые, приуроченные к древним замкнутым котловинам. Всего в пределах аридных районов зарубежной Азии выявлено около 60 артезианских бассейнов, имеющих, как правило, небольшую мощность. В пустынях Центральной и Западной Азии ресурсы подземных вод, обязанные своим происхождением инфильтрации атмосферных осадков, весьма незначительные. В аридных районах подземные воды часто являются единственным источником водоснабжения. Интенсивно используются они и в густонаселенных промышленных и сельскохозяйственных районах, где поверхностные воды загрязнены промышленными и бытовыми стоками.

Значительное количество пресной воды сосредоточено в ледниках зарубежной Азии. Особенности современного оледенения Азии определяются, с одной стороны, большой высотой и площадью поверхности, способствующих развитию оледенения.

С другой стороны, континентальность климата и, как следствие этого, высокое положение снеговой линии ограничивают размеры оледенения, поэтому оно значительно меньше того, что могло бы быть при такой высоте гор (рис. 32).

167

— основные вершины, 2 — ледники

Снеговая линия в зарубежной Азии лежит значительно выше, чем в Европе. Особенно высоко она располагается в Тибете, где находится один из двух «полюсов высоты снеговой линии» в мире — 6400 м (второй—в Андах Боливии). Наиболее низкое положение снеговая линия занимает на западной и восточной окраинах, где обильнее осадки, поступающие с западным переносом и с муссонным потоком с океана (табл. 13).

Самые крупные центры современного

Таблица 13. Современная высота снеговой границы

Горы |

Высота, м |

Горы |

Высота, м |

Кавказ |

2700—3800 |

Центрально- |

до 6400 |

|

|

го Тибета |

|

Тянь- |

3600—4300 |

Восточного |

5400 |

Шань |

|

Тибета |

|

Гималаи |

5300 |

Сино-Тибет- |

5000 |

|

|

ские |

|

Каракорум |

5900 |

|

|

оледенения находятся в высочайших горах — Каракоруме, Гималаях, Куньлуне, Восточном Тянь-Шане, а также на севере — в Монгольском Алтае. Наиболее грандиозны размеры оледенения в Каракоруме, где ледники дендритового типа характерны для обоих склонов, хотя большая их часть сосредоточена на южном. Некоторые из них имеют длину около 60 км и спускаются значительно ниже снеговой линии — в среднем до 3000 м. Длина самых крупных ледников Тянь-Шаня около 40 км, Гималаев — 20—25 км. Богаты ледниками и оба склона Куньлуня, однако оледенение здесь преимущественно реликтовое, ледники простые, карового типа, длиной не более 10—15 км. Большая часть современных ледников находится в стадии отступания.

Основные направления использования водных ресурсов — гидроэнергетика, ирригация, водный транспорт, бытовые нужды. Наиболее богаты гидроэнергоресурсами Японские и Филиппинские острова, Корейский полуостров, влажные тропики,

168

где

обилие осадков и горный рельеф

способствуют формированию обильного

и равномерного стока. Огромными

энергетическими

ресурсами обладают реки горных поднятий

муссонной Азии — Гималаев, Тибета,

Шанско-Юньнаньского нагорья, Западных

Гат, гор Индокитая. Однако резкие

колебания стока, характерные для этих

рек, требуют строительства крупных

водохранилищ

с многолетним регулированием

стока.

где

обилие осадков и горный рельеф

способствуют формированию обильного

и равномерного стока. Огромными

энергетическими

ресурсами обладают реки горных поднятий

муссонной Азии — Гималаев, Тибета,

Шанско-Юньнаньского нагорья, Западных

Гат, гор Индокитая. Однако резкие

колебания стока, характерные для этих

рек, требуют строительства крупных

водохранилищ

с многолетним регулированием

стока.

Освоение горных рек тормозится экономической отсталостью их бассейнов. Высоким энергопотенциалом обладает Малая Азия. В Центральной Азии гидропотенциал рек, стекающих с западных и восточных горных окраин, довольно высок, однако его использование осложнено длительным (до 7 месяцев) периодом ледостава и летней меженью. В Западной Азии осваиваются горные реки, имеющие снеговое и ледовое питание, однако их гидропотенциал невысокий.

Крупнейший потребитель воды в зарубежной Азии — ирригация. Здесь сосредоточено более половины мировых орошаемых земель, а в ряде районов (особенно в муссонной Азии) до 90 % потребляемой пресной воды приходится на ирригацию. Для орошения используются речные, дождевые и грунтовые воды. В ряде районов оросительные возможности малых рек почти иссякли.

В Японии, например, ресурсы поверхностного стока почти исчерпаны. Интенсивное использование подземных вод приводит к просадкам почвы и опусканию территории на больших площадях, засолению вод из-за подтока морской воды (Япония и др.); одновременно с этим наблюдается уменьшение стока рек.

Катастрофическое положение сложилось в Сингапуре, который 80 % своей пресной воды получает из соседней Малайзии. В странах Аравийского полуострова, где местных грунтовых вод не хватает для питьевого водоснабжения, сооружены станции дистилляции воды из Персидского залива.

Несмотря на слабое развитие железных и автомобильных дорог, реки зарубежной Азии как транспортные пути используются недостаточно. Большая часть крупных рек, протекающих через горные районы, судо-

ходна лишь на отдельных участках. Навигации мешают пороги, водопады, обмеление рек в сухой сезон. Наибольшее значение как транспортные пути имеют реки Южной и Восточной Азии: Ганг, Брахма-путра, Янцзы, Сицзян. На реках Западной и Центральной Азии неблагоприятными факторами для развития судоходства является крайняя неустойчивость речных русел, продолжительный меженный период, большие скорости воды в период поло-водьев и паводков, а на реках Центральной Азии и длительный период ледостава.

Большую угрозу водным ресурсам поверхностных, грунтовых вод и прибрежных акваторий представляет их загрязнение промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами. До недавнего времени почти единственным очагом повышенного загрязнения были Японские острова, однако сейчас высокий уровень загрязнения отмечается в густонаселенных дельтах тропических рек и в Центральной Азии, Леванте и Западной Азии. Борьба с загрязнением в аридных районах очень затруднена, так как естественная способность рек к самоочищению небольшая. Интенсивный же водообмен между поверхностными и подземными водами может быстро привести к распространению загрязнения на большие территории.

В общем величина водных ресурсов зарубежной Азии не соответствует потребностям ее быстро растущего населения. Уже сейчас по удельной водообеспеченнос-ти зарубежная Азия находится на предпоследнем месте в мире (опережает только Европу). Решение проблемы водных ресурсов должно идти по пути максимального сокращения сброса речных вод в океан, увеличения строительства водохранилищ, магазинирования подземных вод в аридных районах, очистки промышленных вод в странах с развитой индустрией, внедрения оборотного водоснабжения, опреснения морских и минерализованных вод.

В последние годы заметно увеличился размах гидротехнического строительства с целью комплексного использования водных ресурсов. Крупнейшими гидроузлами являются Саньмынься в ущелье реки Хуанхэ, Санся на реке Янцзы, Бхакра-Нангал и Мангла на притоках Инда.

169

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ПОЧВЫ, ЖИВОТНЫЙ МИР

На территории Евразии представлены все типы почв и растительности, характерные для северного полушария. Для умеренного и субтропического поясов зарубежной Азии (преимущественно континентальный сектор) характерно более широкое развитие, чем в Европе, сероземов, пустынных и пустынно-степных бурых, пустынных каменистых и песчаных примитивных, горных и высокогорных степных и пустынных почв. Для западного приокеа-нического сектора субтропического пояса (Малая Азия, Левант) типичны коричневые, серо-коричневые почвы и горные буроземы, обычные для европейского Среди-земья, для восточного приокеанического сектора — желтоземы и красноземы, характерные для аналогичных районов Северной Америки. В тропическом, субэкваториальном и экваториальном поясах с муссонным климатом господствуют крас-ноцветные почвы — красно-бурые и красные саванновые, желто-красные ферраллит-ные и ферсиаллитные (по мере возрастания увлажнения). Большие площади в зарубежной Азии занимают почвы на вулканических пеплах (андосоли).

Особенности растительного покрова отражают в первую очередь палеогеографические особенности формирования флоры. Зарубежная Азия располагается в пределах Голарктического и Палеотропического флористических царств. Палеотропическая флора развивалась непрерывно в течение кайнозоя в условиях теплого и влажного тропического климата и сохранила исключительное видовое разнообразие, унаследованное от кайнозойской и отчасти мезозойской флоры.

Наибольшей древностью и богатством (45 тыс. видов) отличается флора Мале-зийской области, для которой характерен высокий процент эндемиков: диптерокар-повых (Западная Малезия является центром происхождения этого семейства), непентовых, ароидных. Весьма древними являются семейства пальмовых, мареновых, молочайных, миртовых. Здесь сохранились такие «живые ископаемые», как древовидные папоротники, саговники, гингко. Индо-Африканская область Палео-

тропиков (Индостан, Индокитай и Южный Китай) несколько менее богата видами (свыше 20 тыс.) и не так однородна во флористическом отношении, как Малезия. В ее флоре представлены африканские и австралийские элементы, такие, как казуа-рина, семейство акациевых, стеркулиевых и др. В горах наряду с тропическими видами встречаются бореальные — береза, осина, ель, лиственница, пихта. .

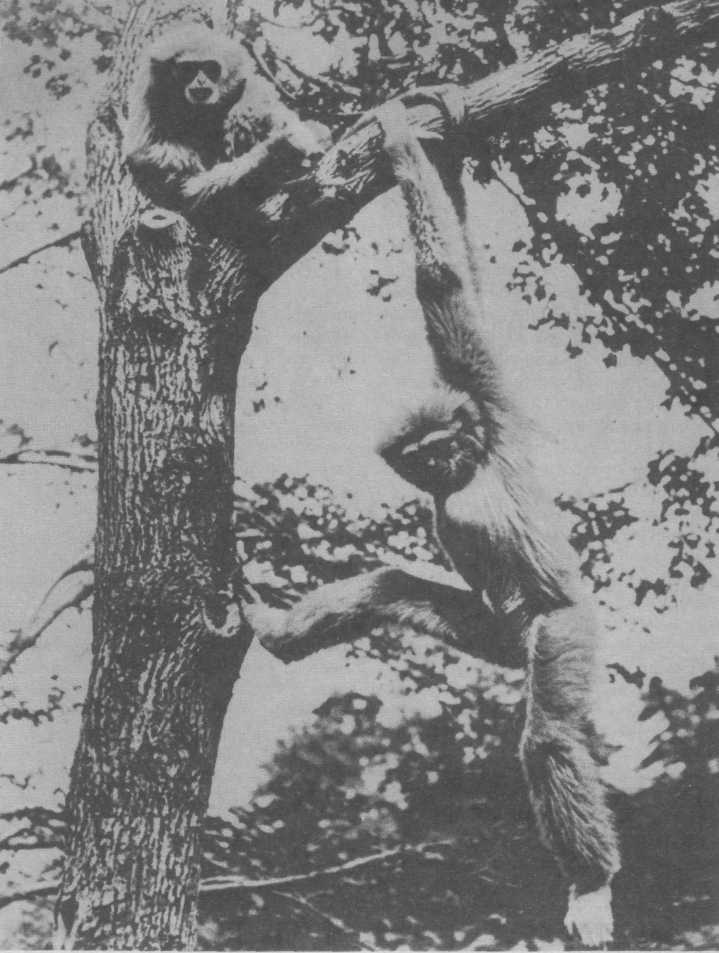

Фауна этих двух областей также характеризуется исключительным богатством и разнообразием. Преобладают животные, ведущие лесной образ жизни. В Малайской или Зондской подобласти сохранились реликтовые и эндемичные группы высокого таксономического ранга — отряд шерстокрылов, семейство тупай, гиббонов, бамбуковых медведей, долгопятов.

Западнее Индо-Африканской области (северо-западная Индия, Пакистан, южная часть Иранского нагорья и Аравийский полуостров) по мере нарастания аридности происходит еще большее обеднение флоры, которая на Аравийском полуострове насчитывает всего около 500 видов. Многие из них являются общими для Азии и Африки, что указывает на интенсивный обмен видами между этими двумя частями света. Фауна также имеет смешанные черты — африканские на юге и средиземноморские на севере.

Остальная часть зарубежной Азии входит в состав Голарктического царства. На формирование флоры большое влияние оказало резкое изменение климатических условий, начиная с палеогена, новейшие поднятия, образование резких орографических рубежей и более суровые современные климатические условия. В общем голарктическая флора моложе, беднее и однообразнее, чем палеотропическая. До начала палеогена в этой части Азии также господствовала лесная флора. Однако в связи с похолоданием климата и нарастанием аридности в ее внутренних частях влажнотропические леса стали вытесняться хвойными и листопадными теплоуме-ренными, которые в свою очередь отступили в течение ледникового периода в районы, где климат оставался более влажным и теплым,— в Восточную Азию и на южное побережье Каспийского моря (Мазенда-ран). И в настоящее время флора Восточ-

170

ной

Азии характеризуется богатым видовым

разнообразием, сохранностью представителей

третичной флоры, взаимным проникновением

бореальных и тропических

видов. В животном мире также сохранилось

много реликтовых форм. Последнее

особенно

характерно для Японских островов.

Широколиственные леса Восточной Азии

значительно превосходят по своему

видовому

составу широколиственные леса Северной

Америки.

ной

Азии характеризуется богатым видовым

разнообразием, сохранностью представителей

третичной флоры, взаимным проникновением

бореальных и тропических

видов. В животном мире также сохранилось

много реликтовых форм. Последнее

особенно

характерно для Японских островов.

Широколиственные леса Восточной Азии

значительно превосходят по своему

видовому

составу широколиственные леса Северной

Америки.

В Центральной Азии леса уже в кайнозое начали вытесняться лесостепями и степями, а с палеогена в связи с прогрессивным нарастанием усыхания климата степная флора вытеснила лесную («великое остепнение»). Ее представители проникли сюда из Сибири, Средиземноморского бассейна, Восточного Китая. По мере усиления аридности климата они приобретали черты ксерофитности и вслед за расширением областей аридного климата продвигались из Центральной Азии далеко на запад, вплоть до Крымского полуострова.

Наиболее молодой в Азии является флора Тибета, которая сформировалась в послеледниковое время преимущественно из обитателей соседних горных стран и поэтому имеет скорее индо-китайско-ги-малайский характер, чем центральноазиат-ский. Леса в Центральной Азии встречаются лишь в периферическом горном обрамлении и кое-где в речных долинах.

Безлесной является и большая часть Иранского нагорья, принадлежащая своей восточной частью Центральноазиатской флористической области, западной — Средиземноморской. Для Иранского нагорья типична формация подушкообразных нагорных ксерофитов (фригана), на западе переходящая в средиземноморские кустарниковые формации маквиса и шибляка. Для ее фауны характерны горные и пустынно-степные формы, из которых одни сохранились с неогена, другие являются общими с Африкой и Центральной Азией.

Земельный фонд зарубежной Азии составляет 2755 млн. га. Отличительная особенность его структуры — очень высокая доля непродуктивных и неиспользуемых земель (при том, что на территории зарубежной Азии проживает более половины населения земного шара) и крайне нерав-

номерная степень их использования. Главные причины этого явления — резкая контрастность природных условий и разница в уровне экономического развития стран зарубежной Азии.

Главные виды использования земельных ресурсов — пастбищное скотоводство в аридных районах (Западная, Юго-Западная и Центральная Азия) и земледелие в районах с достаточным увлажнением (Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия). Более 90 % всех пахотных земель зарубежной Азии сконцентрировано в муссонном секторе. Распаханность аллювиальных низменностей Южной и Восточной Азии на 200 % выше среднемировой. В этих районах освоены не только почвы равнин, но и нижние склоны гор крутизной до 30—45°. Здесь находятся крупнейшие в мире площади антропогенных террас. Характерно распространение пашен сплошными массивами. Высока плотность сельскохозяйственного населения. Земля используется очень интенсивно, особенно орошаемые земли. Орошается свыше '/з пахотных земель, и на одного жителя приходится больше орошаемой площади, чем в любой другой части света. Основные площади орошаемых земель находятся в дельтах и долинах посто-янноводных рек, где они образуют крупные массивы. На возвышенных равнинах и плато орошаемые земли имеют мозаичное распространение. Наибольшие площади орошаемых земель и наибольший расход поверхностных вод на полив характерны для муссонных областей, что объясняется «рисовой» специализацией сельского хозяйства.

В Западной, Юго-Западной и Центральной Азии основные площади распашки — Месопотамия и приморские низменности Малой Азии и Леванта. Повсюду преобладает орошаемое земледелие. Воз-делывается главным образом пшеница.

Расширение фонда пахотных земель в зарубежной Азии возможно только за счет освоения новых земель. Значительный резерв пахотных земель имеется в Восточной Азии (аллювиальные низменности Северо-Восточного Китая и равнины к западу от Большого Хингана), на полуострове Индокитай, где обрабатывается менее 10 % земель, пригодных для распашки, и

171

в Индонезии. В Южной Азии основным в использовании земельных ресурсов должно стать улучшение их качественного состояния и повышение продуктивности почв с помощью гидромелиорации: орошения с трубным дренажем, рассоления, борьбы с наводнениями и эрозией, регулирования стока, внедрения интенсивной технологии (удобрения, методы обработки почвы, внедрение сортов растений и пород скота целевого назначения) и др.

В аридных районах Азии — сухих степях, полупустынях и пустынях — главный вид использования земельных ресурсов — пастбищное скотоводство. В зарубежной Азии сосредоточено около 40 % мирового поголовья скота. В противоположность Европе, где очень высока доля культурных кормовых угодий, в зарубежной Азии господствуют естественные грубые пастбища, продуктивность которых сильно колеблется в зависимости от природных условий. Наиболее продуктивны сухостеп-ные, низкотравные и кустарничковые пастбища Монголии, Сирии и Ирака; самые бедные пустынные и полупустынные пастбища Аравийского полуострова, где огромные площади заняты лишайниками, имеющими низкую кормовую ценность. Относительно продуктивны горные пастбища Переднеазиатских нагорий, однако почти ежегодно из-за засух или морозов здесь происходит массовый падеж скота. Другой неблагоприятный фактор — плохая обводненность пастбищ, что приводит к перевыпасу в районах, прилегающих к водопоям, и деградации пастбищ. Важные условия сохранения продуктивности пастбищ — их фитомелиорация, более равномерное использование кормовых ресурсов (ротация), обводнение. В муссонных областях численность поголовья скота традиционно превышает пастбищные ресурсы, под которые отводятся земли либо непродуктивные, либо потерявшие продуктивность в результате неправильного использования.

Леса покрывают лишь '/5 площади зарубежной Азии. По площади лесов, приходящихся на одного человека, зарубежная Азия значительно отстает как от всех других частей света, так и от среднего мирового показателя. Почти абсолютно безлесны Переднеазиатские нагорья, Левант,

Аравийский полуостров, Центральная Азия, весьма малолесны Восточная Азия и Индостан. Если безлесность Аравийского полуострова и равнин Центральной Азии объясняется в первую очередь природными причинами — аридным и сверхаридным климатом, то в Индостане и Китае лесов нет потому, что вырублены, а на Передне-азиатском нагорье и в Леванте в исчезновении лесов сыграли свою роль как природные, так и антропогенные факторы.

Наибольшие площади лесов сохранились в Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге, где их сохранению способствовали горный рельеф, широкое распространение почв, непригодных для массового земледелия и относительно неблагоприятные для человека климатические условия.

В странах Северной Америки, Западной Европы, Австралии все меньше используют древесину в качестве топлива, в Азии же это главная статья ее потребления. В странах Индостана и Индокитае на топливо идет от 50 до 90 % заготовляемой древесины. Большой ущерб лесам причиняет выпас в них скота, который допускается в большинстве стран Азии как экономическая необходимость, а также сбор листьев, сенокошение, обрезка ветвей на корм скоту. В итоге площадь лесов постоянно сокращается.

Качественные изменения в структуре земельного фонда проявляются, с одной стороны, в расширении пахотных земель за счет лесов и пастбищ, а с другой — в отчуждении сельскохозяйственных земель под застройку в связи с ростом городов. Несмотря на растущие темпы урбанизации, в зарубежной Азии насчитывается 500 городов с населением более 100 тыс. человек, в которых живет более 200 млн. человек (т. е. больше, чем в США). Однако относительная доля земель под застройкой значительно отстает от таковой в Европе. Единственная страна, которую в этом отношении можно сравнить с Европой,— Япония. Для нее характерно развитие городов до размеров сверхкрупных агломераций. Дефицит земельных ресурсов и скорость роста городов в Японии приводят к тому, что расширение портовых городов часто осуществляется за счет засыпки мелководья. Протяженность береговой ли-

172

нии

в Японии в результате осушительных

работ

ежегодно увеличивается на 200 км. Индия

и Китай, входящие в четверку крупнейших

держав мира по численности населения,

являются слабо урбанизированными

странами, хотя и в них отмечается быстрый

рост в первую очередь крупных промышленных

городов.

нии

в Японии в результате осушительных

работ

ежегодно увеличивается на 200 км. Индия

и Китай, входящие в четверку крупнейших

держав мира по численности населения,

являются слабо урбанизированными

странами, хотя и в них отмечается быстрый

рост в первую очередь крупных промышленных

городов.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ЗОНЫ

В зарубежной Азии представлены природные зоны экваториального, субэкваториального, тропического, субтропического и умеренного поясов. Широтная ориентация зон сохраняется только в континентальном секторе умеренного пояса (в Центральной Азии). В приокеанических секторах и в субэкваториальном поясе отмечаются нарушения широтной зональности, связанные с особенностями циркуляции атмосферы и строением рельефа, создающим отчетливо выраженный «барьерный эффект». Особенно четко он проявляется в Малой Азии, на восточном побережье Средиземного моря, в северо-восточном Китае, на полуостровах Индостан и Индокитай.

Зональная структура усложняется от экваториального пояса по направлению к северу. Наиболее четко дифференцирована она в субтропическом и умеренном поясах, что связано со значительным различием в увлажнении на обширных пространствах материковой суши в этих широтах и ярким проявлением секторности. Усложнение ландшафтной структуры наблюдается также в горных районах, где представлены различные типы высотной поясности. Значительная высота азиатских гор обусловливает формирование полного ряда горных ландшафтов — от ландшафтов подножий до нивальных. На спектр высотных зон большое влияние оказывают также условия увлажнения. Наибольшей полнотой спектра характеризуются наветренные склоны гор в муссонных тропиках. Спектры высотных зон в аридных районах значительно обеднены.

Экваториальный пояс. Он занимает почти весь Малайский архипелаг, южную часть Филиппинских островов, юго-запад острова Шри Ланка и полуостров Малак-ка. Для него характерна простая струк-

тура зональности ландшафтов. Господствующие на всей территории экваториального пояса высокие и ровные температуры и достаточное увлажнение в течение всего года способствуют развитию влажнотро-пических вечнозеленых («дождевых») лесов, или гилей. Продукционные характеристики фитомассы влажных экваториальных лесов Азии те же, что и в аналогичных ландшафтных зонах Африки, Южной Америки и Австралии, однако, по количеству видов древесных растений, по общему богатству флоры гилей Азии превосходят влажные экваториальные леса других частей света. Флора цветковых Малайского архипелага ' и полуострова Малакки, сохранившаяся в малоизмененном виде с неогена, включает более 20 тыс. видов. Только на острове Ява насчитывается около 500 видов деревьев, а на всем Малайском архипелаге их свыше 2000. Флористическое богатство азиатских экваториальных лесов видно при сопоставлении числа видов некоторых характерных семейств. Так, на Малайском архипелаге известно около 5 тыс. видов орхидей, а в экваториальных районах Африки (бассейн Конго) — лишь 500.