- •Краткий курс лекций «Теория организации»

- •Тема 1. Введение в теорию организации

- •1. Предмет и метод теории организации

- •2. Теория организации и ее место в системе научных знаний

- •1. Предмет и метод теории организации

- •2. Теория организации и ее место в системе научных знаний

- •Тема 2. Организация как система План:

- •1.Сущность и характеристики организации и системы

- •2. Свойства системы

- •3. Системные свойства организации

- •1. Сущность и характеристики организации и системы

- •2. Свойства системы

- •3. Системные свойства организации

- •Тема 3. Организация и управление План:

- •1. Место и роль организации в управлении

- •2. Организация и самоорганизация

- •1. Место и роль организации в управлении

- •2. Организация и самоорганизация

- •Тема 4: Содержание организации План:

- •4.1. Принципы организации

- •4.2. Морфология организации

- •4.3. Свойства организации

- •4.4. Парадигма организации

- •4.5. Тезаурус парадигмы организации

- •4.6. Генезис организации

- •Тема 5. Гибкость и устойчивость организации План:

- •5.1. Гибкость процесса

- •5.2. Гибкость системы

- •5.3. Экономические факторы гибкости

- •5.4. Концептуальные аспекты устойчивости организации

- •5.5. Устойчивость и управление изменениями в организации

- •Тема 6. Система законов организации План:

- •6.1. Законы и закономерности - основа теории организации

- •6.2. Всеобщие законы организации

- •6.3. Структурно-формирующие законы теории организации

- •6.4. Законы взаимосвязи и взаимодействия

- •Тема 7. Статическая и динамическая организации План:

- •7.1.Общая характеристика принципов организации

- •7.2. Принципы построения структур

- •7.3. Понятие динамической организации

- •7.1.Общая характеристика принципов организации

- •7.2. Принципы построения структур

- •7.3. Понятие динамической организации

- •Тема 8. Организационные структуры управления (осу) план:

- •8.1. Понятие организационных структур управления

- •8.2. Виды организационных структур управления

- •8.1. Понятие организационных структур управления

- •8.2. Виды организационных структур управления

- •Тема 9. Перспективы развития организационных структур План:

- •9.1. Проблемы построения рациональной структуры управления

- •9.2. Этапы организационных преобразований организационной структуры управления

- •9.1. Проблемы построения рациональной структуры управления

- •Этапы организационных преобразований организационной структуры управления

- •Тема 10. Проектирование организационных систем План:

- •10.1. Эффективность организационных преобразований

- •10.2. Показатели организационной структуры управления

- •1. Эффективность организационных преобразований

- •10.2. Показатели организационной структуры управления

- •Тема 11. Развитие организационно-управленческой мысли План:

- •11.1. Основные направления развития организационной мысли

- •11.2. Основные школы теории организации и направления ее развития

- •11.3. Концепция всеобщей организационной науки а.А. Богданова

- •11.4. Взгляды м.М. Сперанского на организацию и управление

- •Тема 12. Организационная культура и ее роль в формировании организации План:

- •12.1. Понятие и содержание культуры организации

- •12.2. Типология организационных культур

- •12.3. Функции организационной культуры

- •12.1. Понятие и содержание культуры организации

- •12.2 Типология организационных культур

- •12.3. Функции организационной культуры

Тема 7. Статическая и динамическая организации План:

7.1.Общая характеристика принципов организации

7.2. Принципы построения структур

7.3. Понятие динамической организации

7.1.Общая характеристика принципов организации

Принципы организации - это общие правила формирования систем в природе и обществе, обеспечивающие их упорядоченность и целесообразность функционирования. Принцип может быть сформулирован на основе как одного, так и нескольких законов, свойств материальных и идеальных образований.

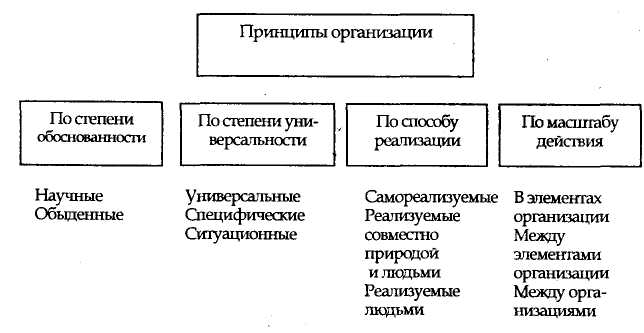

Принципы организации можно разделить на общие (универсальные - отражающие правила формирования разнообразных систем в природе и обществе), специфические (особенные - действующие в отдельных сферах природной и человеческой действительности), ситуационные (частные - характерные для конкретных ситуаций). На рисунке 8 изображена развернутая классификация принципов организации:

Рисунок 8. Классификация принципов организации

К числу основных универсальных принципов организации, действующих в природе и обществе, относятся исследованные А.А. Богдановым принципы:

цепной связи - всякое соединение комплексов происходит через общие звенья, образующие цепную связь. Совокупность общих, совпадающих элементов между комплексами, входящими в цепную связь, образует «связку».

ингрессии - образование цепной связки осуществляется путем вхождения посредствующих комплексов между организуемыми.

отбора - «всякое событие, всякое утверждение может рассматриваться как сохранение или умножение одних активностей, упрочение и усиление одних связей, устранение, уменьшение, ослабление других в том или ином комплексе, в той или иной системе» .

подвижного равновесия - организационные формы никогда не сохраняются в простом и чистом виде. «Сохранение является лишь результатом того, что каждое из возникающих изменений уравновешивается тут же другим, ему противоположным - оно и есть подвижное равновесие изменений».

«слабого звена» - организационная целостность любой системы определяется устойчивостью ее относительно слабого звена.

В связи с тем, что организация рассматривается нами в статике (как упорядоченное состояние целого), в динамике (как процесс по упорядочению) и в прогрессивном развитии, принципы организации можно условно разделить на следующие группы:

принципы организационной статики, определяющие правила построения структур (структуризации);

принципы организационной динамики - общие правила формирования организационных процессов;

принципы рационализации - общие правила совершенствования статики и динамики организации.

7.2. Принципы построения структур

Понимание сущности организаций расширяется благодаря ознакомлению с их внутренней и внешней средой, миссией и системой целей, концепцией жизненного цикла организаций, включая все стадии развития, основными элементами организационной культуры.

В ходе эволюции организационной мысли и в соответствии с различными подходами ученых к решению вопроса построения оптимальной структуры организации выделяются:

универсальные теории - обосновывающие единственный рациональный способ построения организации;

ситуационные теории - основывающиеся на позиции существования различных структур, являющихся оптимальными в определенных условиях.

Для организации характерны комплексность, формализация и определенное соотношение централизации и децентрализации.

Комплексность рассматривает степень дифференциации в рамках организации и включает уровень специализации или разделения труда, количество уровней в иерархии организации и степень территориального распределения подразделений.

Формализация - заранее разработанные и установленные правила и процедуры, определяющие поведение работников.

Организации стремятся к формализации своей структуры. Формальная структура организации предусматривает жесткую стандартизацию организационных норм и отношений между отдельными структурными единицами и подразделениями (формальный кодекс поведения, включающий в себя систему санкций за нарушение установленных норм, иерархическая система ролей и статусов, система мотивации, управленческий контроль, система вертикальных коммуникаций). Неформальная организация основана на системе социальных обменов, осуществляемых на межличностном уровне или уровне первичных социальных групп, не включенных в иерархические формальные связи. При этом для членов организации в системе неформальных связей характерны иные ценностные ориентации, чем в формальной структуре. Ориентация не на статус и выполнение функций, а главным образом на личностные качества и знания.

Соотношение централизации и децентрализации определяется уровнями, на которых вырабатываются и принимаются управленческие решения. Принятое соотношение централизации и децентрализации определяет характер и тип устанавливаемой организационной структуры управления.

Сложность структуры определяется такими параметрами, как дифференциация и интеграция. Дифференциация характеризует разнородность организации, ее многофункциональность, многообразие различных целей. Горизонтальная дифференциация показывает степень разделения труда в организации, наличие специализированных структурных подразделений. Вертикальная дифференциация отражает глубину организационной иерархии и характеризуется количеством уровней управления. Высокая степень вертикальной дифференциации свидетельствует о тенденции минимизации количества подчиненных у руководителей низового звена и создании большого числа уровней контроля. Низкая степень вертикальной дифференциации, в основном присущая малым организациям, в крупных организациях характеризует слабый управленческий контроль. Отсутствие сильного управленческого контроля может компенсироваться высокой степенью самоконтроля персонала. Степень вертикальной дифференциации определяется объемом управления (количество подчиненных, находящихся под контролем одного руководителя).

Пространственная дифференциация характеризует степень разделения структурных подразделений организации. Низкая степень пространственной дифференциации свидетельствует о концентрации ресурсов, высокая - о значительной территориальной распределенности ресурсов, для крупной организации - о сфере регионального влияния. С увеличением степени пространственной дифференциации возрастает функциональная автономия обособленных структурных подразделений и снижается степень контроля со стороны центральных органов управления. В связи с этим в крупных структурах необходимо уделять внимание координации деятельности автономных структурных подразделений и распределению ресурсов между ними.

Интеграция характеризует степень взаимосвязанности между отдельными структурными подразделениями и единицами по количеству взаимосвязей, нормативной основе (прочности) интеграционных связей (жесткие формальные связи и нормы взаимоотношений, неофициальные связи и неформальное лидерство), характеру интеграционных связей (на основе власти и подчинения, материальной взаимозависимости, информационного обмена, культурной интеграции, личных отношений).

Структура организации определяет, каким образом должны быть распределены задачи, какой должна быть субординация, формальные координирующие механизмы и модели взаимодействия.

Выделяются два направления формирования рациональной структуры организации:

Рационализация структуры в рамках данного компонентного состава. Имеет место, когда компонентный состав является наилучшим для реализации цели данной организации или когда его трудно изменить. Состав в этом случае является исходным, а структура – производной от него.

Рационализация структуры за пределами существующего компонентного состава. Наблюдается в том случае, если это является целесообразным для функционирования организации. Состав и структура организации определяются исходя из установленных целей, функционального назначения и условий деятельности организации.

Выделяются следующие принципы структуризации статической организации.

Целеполагание. Рациональность структуры состоит в ее целесообразности. Структура должна соответствовать целевой ориентации организации, основу которой составляет ее миссия.

Приоритет функций над составом звеньев. Достижение установленных целей предполагает осуществление организацией определенных функций. Эти функции обеспечиваются соответствующей структурой.

Приоритет объекта над субъектом. Структура - важнейшая объективная характеристика организации. Она определяет жизнедеятельность организации в сложившейся ситуации при существующих объективных условиях. Рациональная структура должна обеспечивать гомеостатичность организации и устойчивость ее существования при различном состоянии субъективных факторов.

Адаптивность. Структура должна обладать способностью адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, к целевой переориентации, к новой стратегии развития. Основное условие адаптивности - гибкость структуры.

Полная координация. Основные направления структурной координации:

обеспечение согласованности различных функциональных структур (технологической, организационной и т. д.);

формирование четкой системы координирующих связей между центром, средним звеном и периферией;

эффективная межблоковая координация;

четкая взаимная координация деятельности структурных подразделений различных уровней (цехов, участков и т.д.);

обеспечение скоординированности функционирования каналов и узлов связи.

Минимум сложности. Основными направлениями минимизации структурной сложности являются:

обеспечение компактности структуры;

установление четкой целевой ориентированности структуры и ее отдельных компонентов;

понижение высоты многоуровневых структур;

сокращение промежуточных звеньев в общей схеме связей;

уменьшение дублирования функций подразделений должностных обязанностей и каналов связей.

Полномасштабность. В пределах организации не должно быть блоков, подразделений и отдельных людей, изолированных от остальной организации и не включенных в единую сеть структурных системообразующих связей.

Пределы автономности. Каждый компонент структуры должен обладать определенной автономностью, которая, с одной стороны, позволяет ему функционировать как самостоятельной целостной микроструктуре, а с другой - не должна допускать нарушения целостности и единства структуры организации.

Сочетание централизации и децентрализации. Не может существовать полностью децентрализованная структура - она потеряет свою целостность. Не может функционировать и организация, полностью лишенная децентрализации - с потерей автономности она потеряет свою структурность.

Сочетание непрерывности и дискретности связи, обеспечивающее максимальную экономичность связи и полную стабильность структуры, исключающую возможность потери равновесия организации.

Взаимосогласованность вертикальных и горизонтальных связей.

Субординация - соподчиненность низших уровней по отношению к высшим.

Единство распорядительства по каждому конкретному вопросу на каждом уровне и по отношению к каждому объекту управления.

Соответствие между формально зафиксированными и реально существующими структурными связями.

Оптимальный диапазон контроля - достаточно широкий, чтобы обеспечить управляемость и скоординированность функционирования организации, но не чрезмерный, чтобы не нарушать автономности подразделений, не подавлять активность и адаптационные способности членов организации.