- •Введение

- •Глава 1. Основы сопротивления материалов

- •Предмет «Сопротивление материалов»

- •Объект курса

- •Внешние силы

- •Основные понятия и гипотезы (допущения)

- •Внутренние силы и их определение. Метод сечений

- •Эпюры внутренних усилий

- •Понятие о напряжении и напряженном состоянии

- •Понятие о деформации тела и о деформации физических точек

- •Глава 2. Растяжение, сжатие бруса

- •Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука

- •Потенциальная энергия деформации

- •Анализ напряженного состояния при растяжении (сжатии)

- •Статически определимые и статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии

- •Диаграмма растяжения

- •2.6. Диаграмма сжатия

- •2.7. Расчеты на прочность при растяжении (сжатии)

- •Глава 3. Сдвиг и кручение стержней

- •3.1. Понятие о чистом сдвиге. Напряжения и деформации при сдвиге. Закон Гука

- •Практический расчет соединений работающих на сдвиг

- •Кручение бруса с круглым поперечным сечением. Напряжение в брусе круглого поперечного сечения. Условия прочности. Определение угла закручивания. Условие прочности

- •Кручение бруса прямоугольного поперечного сечения

- •Потенциальная энергия бруса при кручении

- •Кручение бруса круглого поперечного сечения за пределом упругости

- •Глава 4. Геометрические характеристики плоских сечений

- •Основные понятия

- •Статические моменты сечения

- •Моменты инерции сечения. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе осей

- •Зависимость между моментами инерции сечения при повороте осей. Главные оси и главные моменты инерции

- •Глава 5. Изгиб

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Дифференциальные зависимости между и

- •5.3. Напряжения в брусе при чистом изгибе

- •5.4. Напряжения при поперечном изгибе

- •5.5. Чистый косой изгиб

- •Внецентренное растяжение и сжатие

- •Глава 6. Перемещения при изгибе

- •6.1. Метод Мора для определения перемещений

- •6.2. Способ Верещагина

- •Глава 7. Статически неопределимые стержневые системы

- •7.1. Введение

- •7.2. Классификация стержневых систем. Системы статической неопределимости

- •7.3. Метод сил. Выбор основной системы

- •7.4. Канонические уравнения метода сил

- •7.5. Использование свойств симметрии при раскрытии статической неопределенности

- •7.6. Определение перемещений в статически неопределимых системах

- •Глава 8. Устойчивость равновесия деформируемых систем

- •8.1. Основные понятия

- •8.2. Дифференциальное уравнение стержня потерявшего устойчивость

- •8.3. Задача Эйлера об устойчивости шарнирно опертого стержня сжатого силой р

- •8.4. Зависимость критической силы от условий закрепленного стержня

- •8.5. Пределы применимости формулы Эйлера

- •8.6. Практический метод расчета стержней на устойчивость

- •Глава 9. Элементы теории напряженного и деформированного состояния

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Напряжения на наклонных площадках

- •9.3. Главные оси и главные напряжения

- •9.4. Круговая диаграмма напряженного состояния

- •9.5. Экстремальные касательные напряжения

- •9.6. Октаэдрические площадки. Октаэдрические напряжения

- •9.7. Деформированное состояние

- •9.8. Формулы обобщенного закона Гука

- •Глава 10. Критерии пластичности и разрушения

- •10.1. Постановка вопроса

- •10.2. Условия пластичности и разрушения

- •Гипотеза пластичности Треска—Сен—Венана

- •Гипотеза пластичности Хубера—Мизеса

- •10.3. Теория пластичности и разрушения Мора

- •Глава 11. Прочность материалов при циклически изменяющихся напряжениях

- •11.1. Понятие об усталостной прочности

- •11.2. Виды циклов напряжений

- •11.3. Предел выносливости

- •11.4. Диаграмма предельных амплитуд

- •11.5. Факторы, влияющие на усталостную прочность

- •11.5.1 Концентрация напряжений

- •11.5.2 Масштабный эффект

- •11.5.3 Влияние качества обработки поверхности

- •11.6. Расчет на прочность при переменных напряжениях

Глава 11. Прочность материалов при циклически изменяющихся напряжениях

11.1. Понятие об усталостной прочности

С появлением первых машин стало известно, что под воздействием напряжений, переменных во времени, детали разрушаются при нагрузках меньших, чем те которые опасны при постоянных напряжениях. С развитием техники, созданием быстроходных машин стали обнаруживаться изломы осей вагонов и локомотивов, колес, рельсов, рессор, разного вида валов, шатунов и т.д. Изломы деталей происходили не сразу, часто после длительной работы машины. Как правило, детали разрушались без видимых остаточных деформаций даже в тех случаях, когда они изготавливались из пластичных материалов. Возникло предположение, что под влиянием переменных напряжений материал с течением времени постепенно перерождается, как бы “устает”, и вместо пластического становится хрупким.

Позднее с усовершенствованием лабораторных методов исследования было установлено, что структура и механические свойства материала не изменяются, но термин “усталость” хотя и не отвечает физической природе явления, остался, и им широко пользуются в настоящее время.

“Усталостное” разрушение материалов давно привлекает внимание исследований. Однако природа этого разрушения во многом до настоящего времени не ясна. Наиболее удовлетворительное объяснение на данном уровне развития науки состоит в следующем.

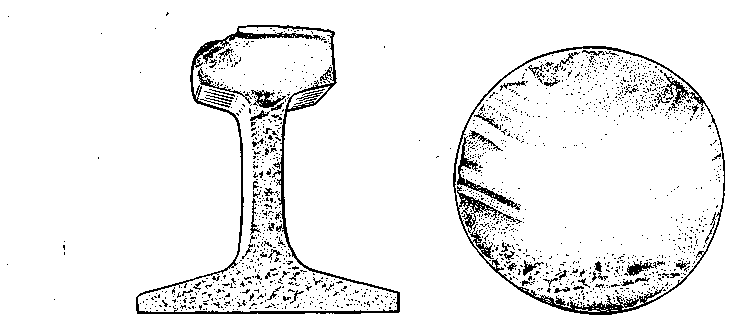

В зоне повышенных напряжений, обусловленных конструктивными технологическими или структурными факторами, могут образоваться микротрещины. При многократном изменении напряжений кристаллы, расположенные в зоне микротрещин начнут разрушаться и трещины начнут проникать в глубь детали. Соприкасающиеся поверхности в зоне трещины начнут притирать друг друга, образуя гладкую поверхность; так образуется одна из зон поверхности будущего излома. В результате развития трещины сечение ослабляется. На последнем этапе происходит внезапное разрушение. Излом имеет характерную поверхность с неповрежденными кристаллами (Рис. 11.1).

Рис.11.1

11.2. Виды циклов напряжений

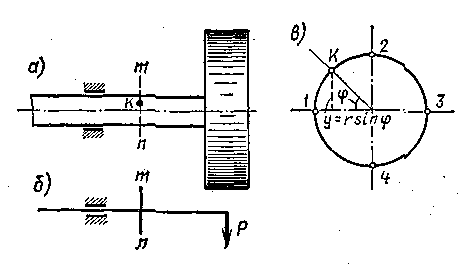

Рассмотрим

вращающийся вал с маховиком (Рис. 11.2).

Вал будет испытывать циклические

напряжения, хотя внешняя сила

остается неизменной. Возьмем произвольное

сечение вала

![]() .

.

Рис. 11.2

В произвольной точке сечения напряжения равны:

![]()

где

![]() — угловая скорость,

— угловая скорость,

![]() — время.

— время.

Теперь напряжение равно

![]()

или

![]()

где

![]() — амплитудное значение напряжения.

— амплитудное значение напряжения.

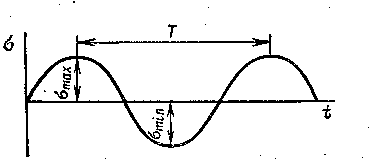

График изменения напряжения в точке при вращении вала показан на рис. 11.3. Изменение напряжений за один период называется циклом напряжений. Цикл напряжений характеризуется коэффициентом асимметрии. Он обозначается буквой и представляет собой отношение:

![]()

Рис. 11.3

В приведенном

примере на рис. 11.3 рассмотрен так

называемый симметричный цикл. У

симметричного цикла максимальное и

минимальное значения напряжений численно

равны между собой, но противоположны

по знаку,

![]() ,

а коэффициент асимметрии

,

а коэффициент асимметрии

![]()

Различным законам изменения напряжений соответствуют различные виды циклов (Рис.11.4). На рис. 11.4,а показан асимметричный цикл, для которого максимальное и минимальное напряжения по абсолютному значению различны.

Рис. 11.4

Если знаки

![]() и

и

![]() различны, то такой цикл носит название

знакопеременного (рис. 11.4,в). Если же

знаки максимального и минимального

напряжения одинаковы, тогда цикл

называется знакопостоянным. В том

случае, когда одно из напряжений (

или

)

равно 0, такой цикл носит название

пульсационного (Рис. 11.4, б).

различны, то такой цикл носит название

знакопеременного (рис. 11.4,в). Если же

знаки максимального и минимального

напряжения одинаковы, тогда цикл

называется знакопостоянным. В том

случае, когда одно из напряжений (

или

)

равно 0, такой цикл носит название

пульсационного (Рис. 11.4, б).

Любой асимметричный

цикл, в том числе и пульсационный, может

быть представлен как результат наложения

постоянного напряжения

![]() на напряжение, изменяющегося по

симметричному циклу с амплитудой

(Рис. 11.4, в). Параметры цикла

,

определяются формулами:

на напряжение, изменяющегося по

симметричному циклу с амплитудой

(Рис. 11.4, в). Параметры цикла

,

определяются формулами:

![]() ,

,

![]() .

.

Теперь закон изменения напряжений во времени имеют вид:

![]()