- •1. Теоретико-методологическое введение

- •1.1. Понятия социальной опасности, чрезвычайной ситуации и социальной безопасности.

- •1.2. Классификация социальных опасностей.

- •1.3. Структура опасности.

- •1.4. Причины социальных опасностей.

- •1.5. Типичные социальные опасности военного и политического характера.

- •2. Методы обеспечения социальной безопасности.

- •3. Чрезвычайные ситуации социального и военно-политического характера.

- •4. Методики обеспечения социальной безопасности

- •Контрольные вопросы:

1.2. Классификация социальных опасностей.

Существует немало классификаций социальных опасностей. Все они, так или иначе, стремятся отразить свой объект в его собственном многообразии и внутренней структуре. Классификация нужна как обобщенная информация о том, какие виды тех или иных явлений встречаются, какими общими признаками они обладают, что можно от них ожидать. Центральным в теории безопасности является понятие угроза. Классификацию угроз можно производить на основании учета источника их происхождения. В связи с этим можно выделить: – угрозы природного порядка (наводнения, землетрясения, бураны, цунами и т.д.); – эпидемиологические (биологические) угрозы (эпидемии); – экологические угрозы (например, таяние ледников на полюсах); – антропогенные угрозы (загрязнение рек сточными водами, отходами ядерного производства и др.); – техногенные угрозы (катастрофы, взрывы, пожары и т.п.); – космические угрозы (метеориты, излучения и пр.); – социальные угрозы, в том числе социально-психологические, связанные с уровнем социальной напряженности, конфликтностью и пр. Под социальными угрозами понимаются действия одних групп, личностей, направленные (преднамеренно или бессознательно) на нанесение физического, психического, духовного вреда (вплоть до уничтожения) другим группам или личностям, лишение их здоровья, прав и свобод, жизненно важных условий и объектов, причинение ущерба социальным институтам (семье, образованию и пр.).

1.3. Структура опасности.

Процесс воздействия опасности на ту или иную систему имеет определенную структуру, которая совпадает по форме со структурой любого действия. Структура процесса воздействия опасности может рассматриваться в двух основных аспектах: статическом и динамическом.

Статический аспект предполагает: – источник (субъект) опасности (например, наркораспространитель); – объект, подвергающийся опасности (употребляющий наркотики); - средства, которыми источник опасности воздействует на объект опасности (предложение наркосодержащих веществ). Динамический аспект предполагает: – цель, которую ставит источник опасности по отношению к объекту (расширить сеть людей, потребляющих наркотики); – процесс самого воздействия источника опасности на объект (предложение, навязывание и т.п.); – результат этого воздействия (увеличение количества людей, втянутых в сеть наркопотребителей).

1.4. Причины социальных опасностей.

Социальные опасности порождены противоречивым характером протекающих в обществе процессов, в первую очередь, социально-экономических и политических. Среди них:

несовершенство социальных отношений, порождающих конфликты между его элементами и подсистемами;

ограничение в уровне освоения человеком природы;

недостаток знаний;

несовершенство правовой системы;

ускорение социальных изменений в современном обществе и соответственно увеличение масштаба рисков;

непредсказуемость многих социальных процессов.

1.5. Типичные социальные опасности военного и политического характера.

Преступность. Это крайняя форма асоциального поведения, границы которого закреплены нормами уголовной ответственности. Преступность представляет собой один из самых распространенных источников социальной опасности.

Следует различать преступность как социальное явление и преступление как форму асоциального поведения индивида.

К причинам социального явления преступности обычно относят: 1) высокий уровень социальной несправедливости и неравенства (бедности); 2) широкую необразованность населения; 3) наличие теневых секторов экономики; 4) несовершенство законодательства; 5) неопределенность социальных норм, противоречивый характер ценностей; 6) политические интересы (преступность как средство запугивания, дестабилизации общества).

К причинам преступного поведения человека относят: 1) нарушение процесса социализации; 2) влияние социальных групп, в том числе собственно преступных (референтный фактор); 3) диссонанс между целями индивида и имеющимися в наличии средствами их достижения; 4) объективные возможности остаться безнаказанным (ситуативное и компульсивное преступное поведение).

Психологической характеристикой преступного поведения может служить наличие устойчивых, осознанных и мотивированных установок на совершение уголовно наказуемых правонарушений. Следует поэтому различать случайное преступное поведение (неумышленные действия, действия, совершенные под принуждением или в состоянии аффекта) и систематическое преступное поведение. О преступной психологии следует говорить лишь во втором случае. К ее элементам можно отнести: 1) восприятие других людей и обстановки в качестве объекта и обстоятельств преступления; 2) волевое усилие на совершение преступления; 3) отношение к другим преступникам как «своим», преступное самосознание; 4) наличие преступного мировоззрения, субъективное признание преступной идеологии и преступной субкультуры.

По своей структуре преступность бывает индивидуальной, групповой и организованной. По объекту действия выделяют преступления против личности и преступления против общества (экономические, политические, экологические). По виду действия преступность очень разнообразна (воровство, разбой, мошенничество, шантаж, заложничество, изнасилование, убийство, контрабанда и др.). Особое значение в последние десятилетия приобрела беловоротничковая, или корпоративная, преступность – разновидность современных преступных действий, совершаемых представителями деловых кругов и работниками крупных фирм. К ней относят, например, незаконную рекламу, нарушение авторских прав, финансовые мошенничества, манипуляции с отчетностью и пр.

В современном обществе преступность все больше становится групповым явлением. Организованная преступность – это самое опасное для общества криминальное явление, т. к. она не только вбирает в себя все виды преступлений, но и отличается масштабами своей деятельности (преступления не только против личности, но и против общества в целом). Организованная преступность (мафия) – это сложная и многочисленная преступная система, включающая множество групп и имеющая внутреннюю иерархию. Сегодня в мире наиболее известны (кроме отечественной организованной преступности) итальянская мафия, американская мафия (Коза Ностра), японская якудза, китайские триады, колумбийские наркокартели. Борьба с этими организациями требует от государств огромных финансовых и организационных затрат.

Терроризм. Термин «терроризм» происходит от латинского terror - страх, ужас. Для террориста страх – средство принуждения.

Чаще всего терроризм определяют как насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения. Следует признать, что терроризм правильно оценивается «как ответная реакция на длительное затягивание решения назревших политических, этнических и социальных проблем» [4].

Экономические и политические опасности. Эта группа опасностей связана с противоречивым характером состояния общества и его развития. Экономические и политические опасности проявляются в социальных конфликтах, действиях определенных групп, преследующих экономические интересы, техногенных рисках и авариях, общем негативном давлении мировой экономики на среду обитания.

Социальные конфликты. Обостренное состояние социального противоречия называется социальным конфликтом.

Рис. 2. Структура социального конфликта.

1. Классовая борьба (К. Маркс). Согласно марксизму общественное развитие происходит в результате борьбы двух основных классов, образующих производственную структуру общества. Один класс является господствующим, другой – эксплуатируемым.

2. Структурно-функциональный конфликт (Р. Дарендорф, Л. Козер и др.). Он связан противоречиями, возникающими между различными группами, институтами и их целями и функциями, между людьми, занимающими какой-либо статус и пр.

3. Межнациональные, или этнические, конфликты. Эта форма конфликта, противостоящими сторонами которого являются этнические общности, определенные преимущественно по национальному признаку. Причины, порождающие конфликт, имеют как объективные, так и субъективные стороны. Среди объективных, неидеологических причин межнациональных конфликтов следует выделить экономические противоречия между государствами и различными кланами внутри государства, территориальные споры, имеющие исторические корни, различие в уровнях культуры разных народов.

4. Международные конфликты. Это острая форма, вовлекающая целые народы и государства. Их характер неотрывно связан с международными отношениями. Международный конфликт протекает через ряд этапов. В современной политологии принято деление К. Райта: 1) осознание несовместимости; 2) рост напряженности; 3) давление без применения военной силы; 4) война.

Война. Война есть продолжение политики, только иными средствами. Такое определение этому явлению дал прусский генерал и военный теоретик К. Клаузевиц (1780—1831). До сих пор оно не потеряло актуальности и остается меткой характеристикой любой войны. Первопричины войны всегда лежат в области экономических противоречий. Идеологические и мировоззренческие основания вторичны и служат организационным и мобилизационным целям войны.

Современные войны сопряжены не только с огромными масштабами разрушений и жертв. Меняется методика ведения войн. На первый план выдвигаются экономические, информационные и экологические средства противостояния. Эксперты утверждают, что объектами ближайших войн станут природные ресурсы – энергоносители, пресная вода, чистая экология.

Теневая экономика. Огромное количество общественно значимых опасностей проистекает из действий в области теневой экономики. Этим термином обозначают систему экономических отношений, функционирующих в обход закона и, соответственно, не удовлетворяющих прямые интересы общества и большинства людей. К теневой экономике относится коррупция (взяточничество), сокрытие налогов, нелегальная эксплуатация, контрабанда, торговля незаконным товаром (наркотики, оружие, люди и пр.). Эти действия ведут не только к долгосрочным негативным последствиям: инфляции, несправедливому распределению благ и высокому уровню неравенства, распущенности, но и связаны с прямыми угрозами населению: ростом насилия, распространением наркомании, террором.

Техногенные опасности. Эти опасности порождены рисками, сопряженными с функционированием сложных технических систем (энергетические, промышленные, информационные, военные системы и пр.), а также с издержками их использования (загрязнение среды, сокращение естественных ресурсов планеты, вырубка лесов, потепление климата и пр.). Речь идет не только о высоком уровне сложности этих систем, порождающей риски, но и об изношенности технической сферы, о затратах на ее воспроизведение. Кроме этого, промышленные и военные технические системы становятся притягательным объектом для террористической угрозы.

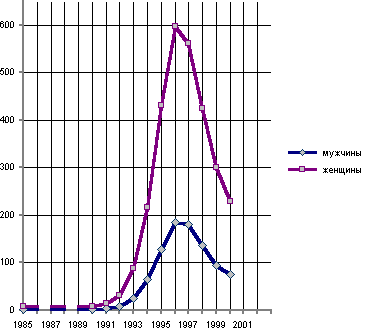

Рис. 3. Заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет сифилисом в РСФСР и РФ (выявлено больных на 100 000 населения)

Болезни. Состояние современного общества становится источником многих заболеваний, в том числе имеющих широкое распространение. ЧС военного и социально-политического характера напрямую являются факторами вспышек и распространения болезней. Экономические кризисы влекут за собой снижение эффективности системы здравоохранения, уровня производства необходимых лекарств, профилактики, прогнозирования. Лечение многих болезней становится недоступным широкому числу людей. Наглядным примером этой зависимости может служить статистическая информация о росте венерических заболеваний среди подростков после распада СССР и крушения системы ценностей.

В условиях боевых действий нарушаются элементарные нормы гигиены и питания. Лагеря беженцев, массовые скопления людей – благоприятная среда для эпидемиологической опасности. В этих условиях распространяются не только кишечные инфекции вроде дизентерии, но и тиф, малярия, переносимые вшами и комарами. Известно, что большая часть погибших в гражданской войне в России (1918—1920) умерли не от боевых действий, а от болезней и голода (точное количество, по-видимому, не будет установлено никогда). Неупорядоченные половые связи в условиях нехватки средств контрацепции, массовые изнасилования и вынужденная проституция влекут увеличение масштабов венерических болезней.

Высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний порожден не только распространенностью вредных привычек (курения и злоупотребления алкоголем), но и стрессами, вызванными повседневными психическими нагрузками на человека (в транспорте, на работе, в семье), травмой от перенесенных войн, репрессий, террора.

Алкоголизм, курение и наркомания считаются социальными болезнями, поскольку основные причины распространения этих явления скрыты в обществе. Это высокий уровень стрессовых воздействий, порождающий желание «бегства от реальности», групповая субкультура неформальной молодежи, интересы теневой и легальной экономики (форма эксплуатации зависимых от табака, алкоголя, наркотиков), терроризм (распространение наркотиков как метод ведения войны).

Прочие опасности. Существует множество других социальных опасностей, тесно связанных с уже описанными. Это угрозы, порожденные естественными причинами и имеющими огромное значение для общества (стихийные бедствия, эпидемии). Это проблема производства продуктов питания (экологически неблагоприятные продукты и генетически измененные). Это демографические опасности, связанные с убылью населения, его неравномерной миграцией и пр.