Лекция №2-10

Тема № 7. (продолжение)

Вопросы рассматриваемые на лекции:

Проницаемость. Воздухопроницаемость текстильных материалов и швейных изделий.

Влагопроницаемость текстильных материалов.

Водопроницаемость текстильных материалов.

Пылепроницаемость текстильных материалов.

Проницаемость. Воздухопроницаемость текстильных материалов

и швейных изделий.

Способность текстильных материалов пропускать воздух, пар, воду, жидкости, дым, пыль, газы, радиоактивные излучения называется проницаемостью. Характеристика, обратная проницаемости, показывающая способность текстильного материала сопротивляться прониканию воды, пара и т.д., носит название непроницаемости или упорности.

Воздухопроницаемость

Воздухопроницаемость - это способность текстильных материалов пропускать воздух. Она характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости Вр, дм3/(м2•с), который показывает, какое количество воздуха проходит через единицу площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны материала:

Вр = V/(S τ ),

где V — объем воздуха, прошедшего через материал, дм3;

S — площадь материала, м2;

τ — длительность прохождения воздуха, с.

р - разница давлений по обе стороны материала в паскалях или миллиметрах водяного столба (при давлении 5 мм вод. ст. = 49 Па).

При условии наличия разницы давлений р по обе стороны материала воздух проникает через материал в направлении от большего давления к меньшему. Это явление называют инфильтрацией.

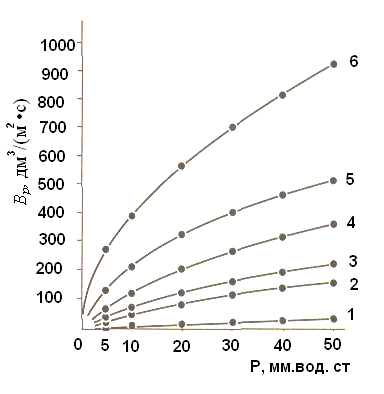

При повышении разницы давлений увеличивается количество проходящего через материал воздуха, причем для плотных тканей эта зависимость близка к линейной, для более редких — к степенной.

Рис. 27. Зависимость воздухопроница-емости тканей от перепада давлений: 1 — чистошерстяной драп; 2 — мадапалам; 3 — миткаль; 4 — суровое полотно; 5 — вольта; 6 — шелковая сетка |

р = av + bv2,

где a, b — коэффициенты, различные для тканей с разной воздухопроницаемостью и зависящие от параметров их структуры.

Для плотных тканей, в порах которых наблюдается ламинарное движение воздуха, обычно пренебрегают вторым членом уравнения, для более редких тканей, в которых движение воздуха турбулентное, — первым.

Воздухопроницаемость чаще всего определяют при перепаде давлений р = 5 мм вод. ст. (49 Па), что соответствует перепаду давлений в пододежном слое и окружающем воздухе в климатических условиях средней полосы России, где скорость ветра не превышает 8-10 м/с.

Воздухопроницаемость современных материалов колеблется в широких пределах: 1 — 1500 дм3/(м2·с) (табл. 14).

Таблица 14

Группирование тканей по воздухопроницаемости

(по данным Н.А. Архангельского)

Группа тканей |

Ткани |

Общая характеристика воздухопроница-емости группы тканей |

ВР, дм3/(м2·с), при р = 5 мм вод. ст. (49 Па) |

I |

Плотные драп и сукно, хлопчатобумажные ткани, диагональ, начесное сукно |

Очень малая |

Менее 50 |

II |

Костюмные шерстяные ткани, сукно, драп |

Малая |

50-135 |

III |

Бельевые, платьевые, демисезонные, легкие костюмные ткани |

Ниже средней |

135-375 |

IV |

Легкие бельевые и платьевые ткани |

Средняя |

375-1000 |

V |

Наиболее легкие платьевые ткани с большими сквозными порами |

Повышенная |

1000-1500 |

VI |

Марля, сетка, канва, ажурный и филейный трикотаж |

Высокая |

Более 1500 |

Показатели воздухопроницаемости зависят:

- от структурных характеристик материала, определяющих его пористость, число и размеры сквозных пор. Материалы из тонких сильно скрученных нитей имеют большое число сквозных пор и соответственно большую воздухопроницаемость, по сравнению с материалами из толстой пушистой пряжи.

Наименьшей воздухопроницаемостью при равных условиях обладают ткани полотняного переплетения. С увеличением длины перекрытий повышается рыхлость тканей и соответственно увеличивается их воздухопроницаемость. Так, для шерстяных тканей при увеличении перекрытий в 2,3 раза воздухопроницаемость возрастает более чем в 2 раза.

Трикотажные полотна обладают большей воздухопроницаемостью по сравнению с тканями, так как петельным строением трикотажа обусловливается наличие крупных сквозных пор.

С увеличением объемной массы материала и его толщины воздухопроницаемость снижается, так как уменьшаются число сквозых пор и их размеры, особенно у материалов плотной структуры. Воздухопроницаемость холстопрошивных нетканых полотен, тканей и трикотажа с начесом, где сквозные поры практически отсутствуют, зависит от толщины и их общей пористости.

При прохождении воздуха через поры материала часть энергии затрачивается на трение воздуха о материал, а часть — на преодоление инерционных сил внешней среды, что отражается на скорости прохождения воздуха через материал. Поэтому на показатели воздухопроницаемости влияют не только пористость материала, число пор в его структуре, но и размеры пор. Чем крупнее поры, тем меньше энергии затрачивается на преодоление трения воздуха о материал, тем выше скорость прохождения воздуха.

- Влажность материала: с увеличением влажности материала его воздухопроницаемость снижается. Например, при 100%-ной влажности шерстяных суконных тканей воздухопроницаемость по сравнению с воздушно-сухим их состоянием снижается в 2-3 раза. Уменьшение воздухопроницаемости материалов при увлажнении связано с набуханием волокон и появлением микро- и макрокапиллярной влаги, что вызывает резкое сокращение числа и размеров пор и в конечном итоге приводит к повышению аэродинамического сопротивления материала и соответственно к снижению коэффициента воздухопроницаемости. При увеличении влажности до 25% коэффициент воздухопроницаемости практически остается постоянным, так как вид связи влаги с материалом носит физико-химический характер. При изменении влажности в интервале 25-55%, когда в материале появляется физико-механически связанная влага, происходит резкое снижение воздухопроницаемости материала, при дальнейшем увеличении влажности до 100% воздухопроницаемость продолжает падать, но менее интенсивно.

- температура воздуха и материала: установлено, что с повышением температуры от 20 до 120 °С уменьшается воздухопроницаемость, что, вероятно, связано с увеличением вязкости воздуха, а также повышением амплитуды колебаний молекулярных цепей полимера волокна.

- деформация текстильных материалов вызывает существенные изменения в их структуре (в частности, нарушается пористость), что приводит к изменению воздухопроницаемости. Так, при несимметричном двухосном растяжении ткани наблюдается вначале некоторое уменьшение воздухопроницаемости, а затем ее возрастание до 60% исходного значения. Это обусловлено сложным характером перестройки структуры материала, которая связана с растяжением и сжатием нитей основы и утка.

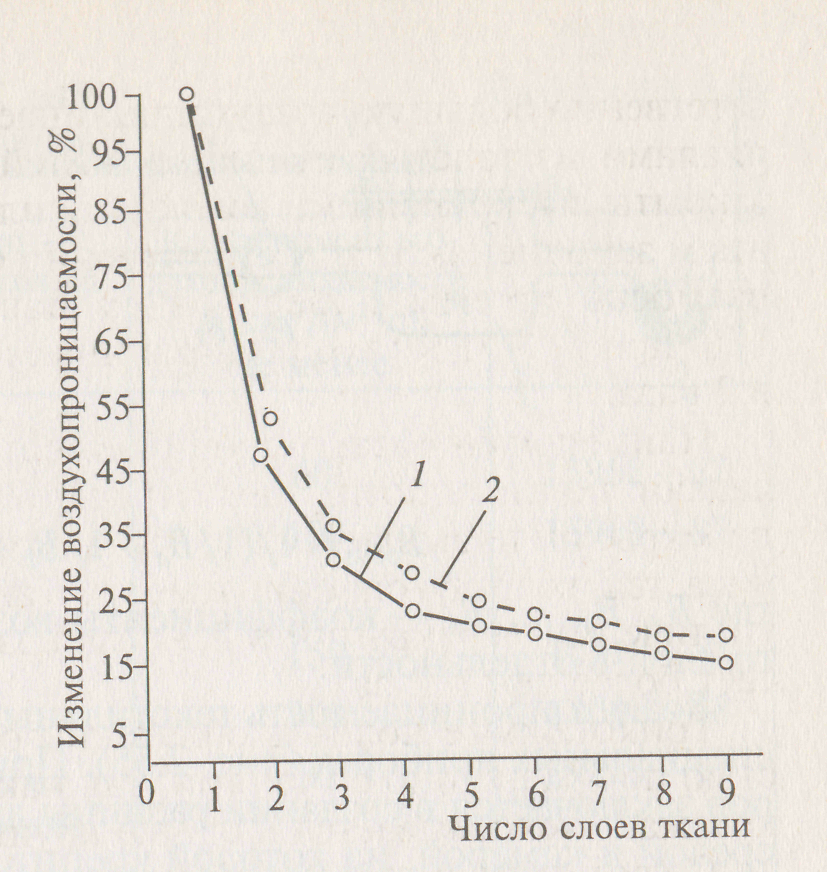

Рис. 28. Изменение воздухопроцаемости ткани в зависимости от числа слоев: 1 — драп; 2 — сукно |

Общая воздухопроницаемость многослойного пакета одежды может быть рассчитана с точностью до 10% по формуле Клейтона

Вр = 1 / (1/В1 + 1/ В2 + ...+ 1/Вп),

где В1, В2, ..., Вп — коэффициенты воздухопроницаемости каждого слоя в отдельности.

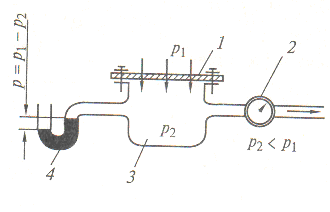

Воздухопроницаемость текстильных материалов определяют на специальных приборах (рис. 29). Принцип действия этих приборов заключается в создании разницы давлений между окружающей средой и камерой, на которой крепится проба материала (р1 > р2), в результате чего воздух проходит через пробу. Разрежение в камере создается с помощью вентилятора или насоса, разницу давлений р устанавливают по манометру, а количество воздуха, прошедшего через пробу, определяют по счетчику.

Далее вычисляют коэффициент воздухопроницаемости.

Р |

Воздухопроницаемость текстильных материалов обеспечивает естественную вентиляцию пододежного слоя, что особенно важно для летней и спортивной одежды. Стандартами предусмотрены нормативы воздухопроницаемости для материалов различного назначения и волокнистого состава (табл. 15).

Таблица 15

ис.29.

Схема прибора для определения

воздухопроницаемости материалов: 1

— проба материала; 2 — счетчик

paсхода воздуха;

3 — камера разрежения- 4 манометр

ис.29.

Схема прибора для определения

воздухопроницаемости материалов: 1

— проба материала; 2 — счетчик

paсхода воздуха;

3 — камера разрежения- 4 манометр