- •Работа № 1

- •Цель работы

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Теория фильтрования при постоянной движущей силе изложена в

- •Контрольные вопросы для допуска к выполнению лабораторной работы

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Методика проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Методика проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Методика проведения работы

- •Библиографический список

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Цель работы

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Методика проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Сита и ситовой анализ

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Техническая характеристика грохота

- •Контрольно-измерительные приборы

- •Методика проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Гидродинамика процесса псевдоожижения

- •Цель работы

- •Методика проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Методика проведения работы

- •Высушиваемый материал…………………………………..…………

- •Обработка опытных данных

- •Изображение процесса сушки на диаграмме

- •Составление отчёта

- •Библиографический список

- •Описание установки

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Цель работы

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Цель работы

- •Описание установки

- •Составление отчета

- •Библиографический список

- •Работа № 19

- •Цель работы

- •Порядок работы

- •Обработка опытных данных

- •Составление отчета

- •Библиографический список

Цель работы

Закрепление теоретических знаний в области выпаривания.

Практическое ознакомление с процессом выпаривания и работой двухкорпусной выпарной установки непрерывного действия.

Экспериментальное определение количества выпариваемой воды.

Определение коэффициентов теплопередачи по корпусам выпарной установки.

Определение удельного расхода греющего пара.

Описание установки

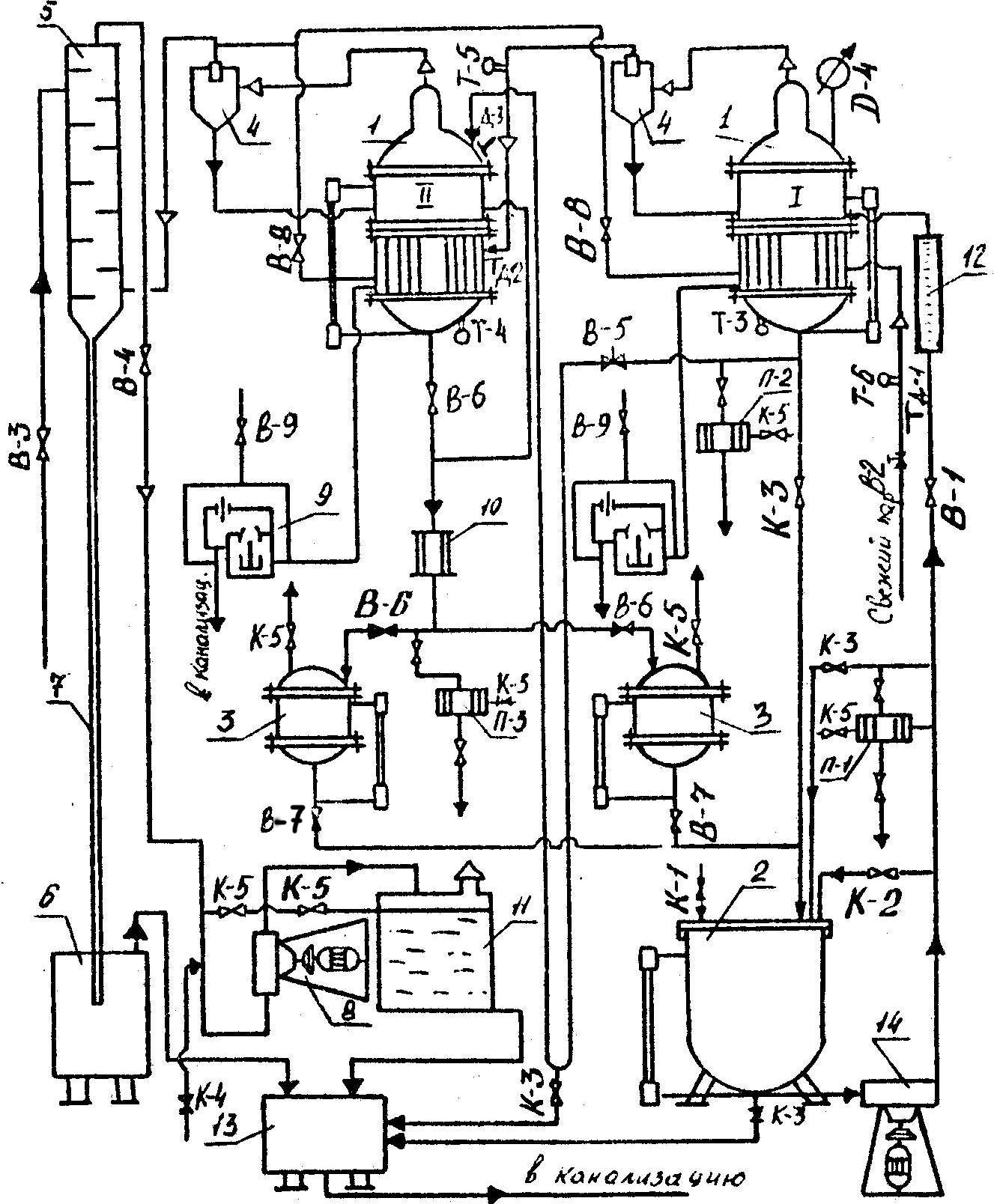

Установка (рис.1) состоит из двух выпарных аппаратов (корпусов) 1, барометрического конденсатора 5, вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов. В каждом выпарном аппарате следует различать две основные части:

греющую камеру, в которой происходит кипение раствора;

сепаратор, в котором вторичный пар отделяется от раствора;

Корпус 1 – выпарной аппарат с внутренней греющей камерой и центральной циркуляционной трубой (естественная циркуляция р-ра). Аналогично устройство и корпуса II.

Рис.1. Схема двухкорпусной вакуум-выпарной установки:

1 – выпарной аппарат; 2 – бак-хранилище; 3 – сборник;

4 – брызгоулавливатель; 5 – барометрический конденсатор;

6 – барометрический ящик; 7 – барометрическая труба; 8 – вакуумный насос;

9 – конденсатоотводчик; 10 – смотровой фонарь; 11 – водоотделитель;

12 – ротаметр; 13 – сливной бак; 14 – насос.

Выпаривание в 1 корпусе происходит под повышенным давлением около 20 кПа (Ризб. = 0,2-0,4 атм.). Вторичный пар первого корпуса используется как греющий агент для подогревателя II корпуса.

Над раствором во втором корпусе создается пониженное давление

(вакуум 350-550 мм.рт.ст.). Поверхность теплообмена в каждом корпусе 1 м2. Установка работает на разбавленных растворах соды (от 3-х до 10% масс), т.к. в этом случае исключается возможность кристаллизации при охлаждении упаренного раствора после второго корпуса. Упариванию подвергается раствор Na2CO3.

Обогрев корпуса 1 осуществляется свежим паром постоянного давления (Ризб. = 2-3 атм.). Вторичный пар из корпуса 1 проходит брызгоотделитель 4 и поступает в греющую камеру корпуса II. Раствор, упаренный до постоянной концентрации (при установившемся режиме) в корпусе 1, под действием разности давлений по трубе гидрозатвора (петля 6м) перетекает в корпус II, где выпаривается до конечной концентрации. Концентрированный раствор отводится в вакуум-сборники 3, работающие попеременно. Опорожнение вакуум-сборников производится по окончании работы (чтобы не изменять начальной концентрации исходного раствора) в бак-хранилище 2 исходного раствора.

Вторичный пар из корпуса II проходит брызгоотделитель 4 и поступает в барометрический конденсатор смешения 5. Охлаждающую воду в барометрический конденсатор подают из городской водопроводной сети. Удаление смеси воды из конденсатора производится самотеком через барометрическую трубу 7 в барометрический ящик 6.

Концентрацию исходного и упаренного растворов после 1 и II корпусов определяют по плотности с помощью табл.2. Плотность растворов измеряют ареометром при 200С. Давления измеряют манометрами и вакуумметрами через отборные устройства Д-1, Д-2, Д-3, Д-4. Измерение температур производят с помощью потенциометра через переключатель по точкам замера (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, Т-6).