Глава 12 разветвленные и горочные рельсовые цепи

12.1. Изоляция разветвленных рельсовых цепей

Станционные пути, где есть стрелочные участки оборудуют электрическими разветвленными РЦ для:

контроля свободности путей и стрелок,

наиболее эффективного использования путевого развития

повышения безопасности движения поездов на станции при поездной и маневровой работе

Благодаря РЦ на станциях с ЭЦ:

светофор открывается только при свободности путей и стрелочных участков, входящих в маршрут;

исключается перевод централизованных стрелок до полного их освобождения подвижным составом;

разрешающий огонь автоматически сменяется на запрещающий после занятия любого изолированного участка, входящего в маршрут;

исключается размыкание маршрута или отдельной его секции до полного освобождения его всем составом;

контролируется состояние путей и стрелочных участков на аппарате управления.

РЦ оборудуют также участки (длиной не менее 25 м) перед светофорами, ограждающими въезд на станцию с подъездных путей, из депо и т. п. Это необходимо для оперативной информации дежурному по станции о наличии подвижного состава перед светофором.

Первый шаг создания РЦ на станции.

Разбивка станционных путей на изолированные участки и объединение в один участок нескольких стрелок должны обеспечивать наиболее эффективную эксплуатационную работу станции с гарантией надежности работы.

На станции каждый приемоотправочный путь оборудуют отдельной рельсовой цепью.

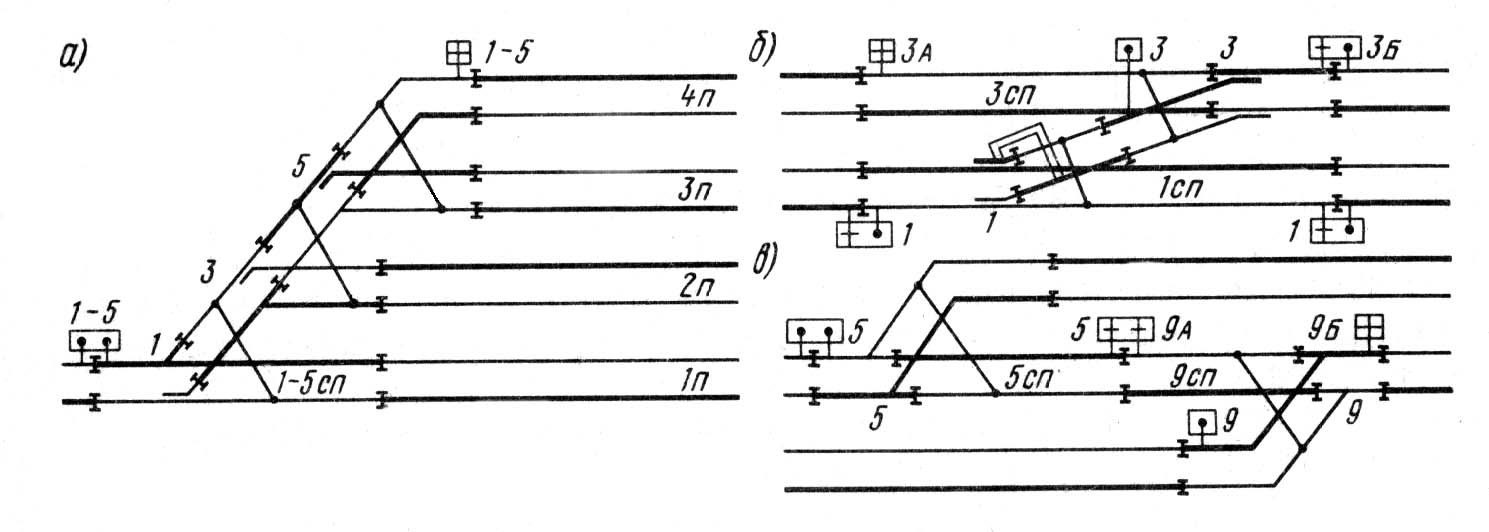

Несколько стрелок объединяют в один изолированный участок.В один изолированный участок можно включать не более трех одиночных (рис. 12.1, а) или двух перекрестных стрелочных переводов. При большем числе стрелок в одном изолированном участке снижается надежность работы РЦ и увеличиваются перепробеги подвижного состава при маневровых передвижениях.

Наименование стрелочных изолированных участков составляется из номеров крайних стрелок, входящих в изолированный участок, и букв СП, например 1-5 СП (см. рис. 12.1, а).

Стрелки в изолированные участки объединяют так, чтобы не создавалась излишняя враждебность маршрутов (враждебные- недопустимые, опасные).

Стрелки съезда включают в разные изолированные участки (рис. 12.1, б), чтобы не препятствовать установке двух невраждебных маршрутов по стрелкам 1 и 3. Также поступают и в случаях, когда по стрелкам возможны одновременные невраждебные передвижения (рис. 12.1, в).

Рис. 12.1. Схемы изоляции стрелок

Размещение изолирующих стыков и приборов РЦ должно обеспечивать обтекание током рамных рельсов стрелок и наибольшего числа соединителей, уменьшение длин ответвлений, не обтекаемых током.

На двухниточных планах изоляции питающий конец рельсовой цепи обозначается прямоугольником с точкой внутри, релейный — таким же прямоугольником с крестиком внутри.

На стрелках изолируют сквозные полосы, соединительные тяги и переводные кривые. Изоляцию соединительных тяг от остряков стрелки выполняют прокладками из фибры между серьгой и остряком и фибровыми втулками, надеваемыми на болты. Для изоляции рельсов, связанных переводной кривой, на последней устанавливают изолирующий стык.

Простейшей разветвленной рельсовой цепью является цепь, в которую входит только одна стрелка.

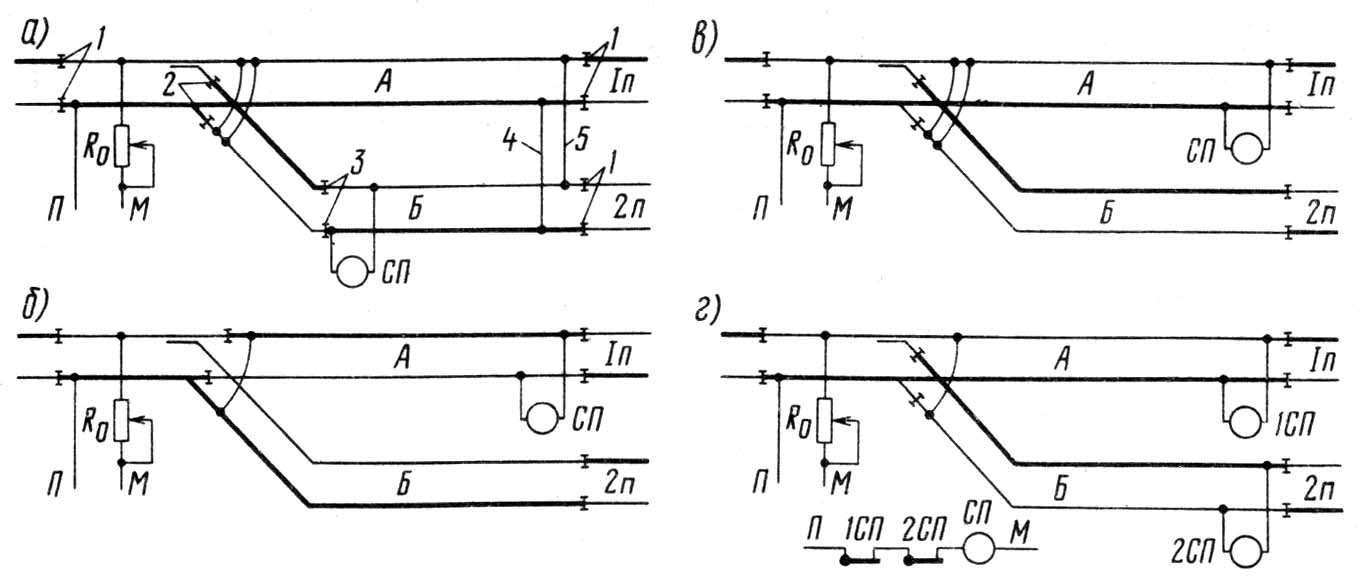

Применяют последовательный и параллельный способы изоляции ответвлений на стрелках.

При последовательной схеме изоляции (рис. 12.2, а) рельсовые нити обоих ответвлений включают последовательно. Изолирующие стыки:

1-отделяют данную рельсовую цепь от смежных изолированных участков,

2 — изолируют переводные кривые,

3— дополнительные для обеспечения последовательной схемы изоляции.

Рис. 12.2. Способы изоляции стрелок

Сигнальный ток проходит по цепи:

плюсовой зажим источника питания П,

плюсовая рельсовая нить ответвления А,

междупутный соединитель 4,

плюсовая рельсовая нить ответвления Б,

обмотка путевого реле СП,

минусовая рельсовая нить ответвления Б,

междупутный соединитель 5,

минусовая рельсовая нить ответвления А,

ограничительный резистор Ro,

минусовой зажим источника питания М.

В этой цепи контролируют рельсовые нити обоих ответвлений, за исключением участка пути между изолирующими стыками 2 и 3. Не контролируют также стрелочный соединитель, поэтому его для надежности дублируют.

Последовательная схема изоляции обеспечивает контроль целостности рельсовых нитей обоих ответвлений, что является ее преимуществом.

Недостатки:

Схема сложна (требует установки дополнительных изостыков (3) и междупутных соединителей 4 и 5).

При наличии в одной изолированной секции двух или трех стрелок схема разветвленной рельсовой цепи с последовательной изоляцией значительно усложняется. Применяют ограниченно на станциях участков с диспетчерской централизацией.

В большинстве случаев используют параллельную изоляцию, при которой ответвления включают параллельно (рис. 12.2, б, в, г) и дополнительные изолирующие стыки и междупутные перемычки не устанавливают.

Изостыки для изоляции переводных кривых устанавливают так, чтобы обеспечивался контроль целостности рельсовых соединителей (см. рис. 12.2, б). Для получения контроля соединителя путевое реле необходимо подключать к рельсам, в которых установлены изостыки переводных кривых. При обрыве соединителя путевое реле отпускает якорь, фиксируя неисправность рельсовой цепи.

Однако, частая установка изолирующих стыков по главному пути снижает надежность действия АЛС. В то же время путевое реле нужно устанавливать по более ответственному, т. е. главному пути. Это более удобно и для построения схем кодирования рельсовых цепей, поэтому соединитель не контролируется, а для надежности дублируется (см. рис. 12.2, б).

Параллельная схема изоляции более проста и экономична, однако не контролирует исправность рельсовых нитей ответвлений, которые находятся под напряжением и не обтекаются током. Фактически контролируется только то ответвление, на котором установлено путевое реле.

На рис. 12.2,в контролируется ответвление А (главный путь), а ответвление Б не контролируется. Для исключения этого недостатка на ответвлениях устанавливают дополнительные путевые реле 2СП (рис. 12.2, г).

Общее число путевых реле в одной рельсовой цепи не должно быть более трех, а длины ответвлений не должны отличаться друг от друга более чем на 200 м.

Дополнительные путевые реле включают в ответвления, длина которых превышает 60 м (от центра стрелочного перевода до изолирующего стыка), а также на ответвлениях стрелочных участков, входящих в маршруты приема и отправления.

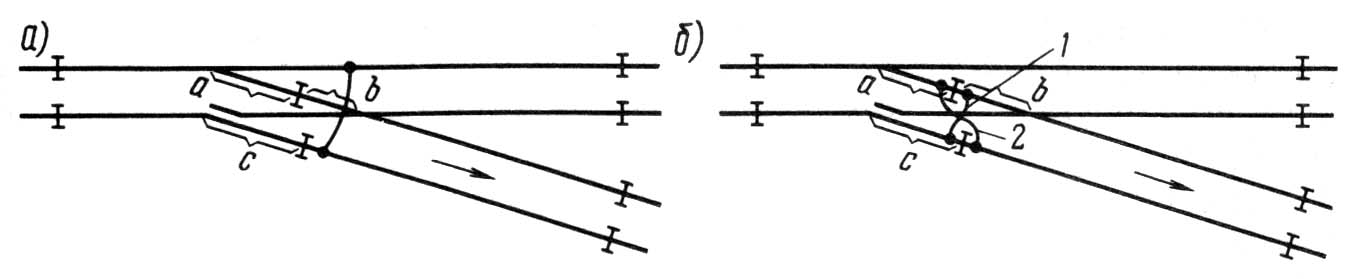

В случае кодирования бокового пути размещение стрелочных соединителей по типовой схеме изоляции не обеспечивает нормальной работы устройств АЛС в маршрутах приема поездов на боковой путь и отправления с бокового пути: при проследовании поезда по стрелке на боковой путь (или с бокового пути) имеются участки, в которых кодовый ток полностью отсутствует или значительно ослаблен. Такие участки (рис. 12.3, а) обозначены буквами а, b, с. В маршруте приема на боковой путь при типовом размещении соединителя в участках а и с кодовый ток полностью отсутствует, а на участке b ослаблен. Для повышения надежности действия АЛС при следовании поезда на боковой путь стрелочные соединители необходимо размещать по схеме (рис. 12.3, б). Соединители 1 и 2 обеспечивают протекание всего кодового тока по участку а, а на участках b и с — большей его части.

Рис. 12.3. Размещение стрелочных соединителей

По такой же схеме установлены стрелочные соединители в приведенных далее схемах разветвленных рельсовых цепей.

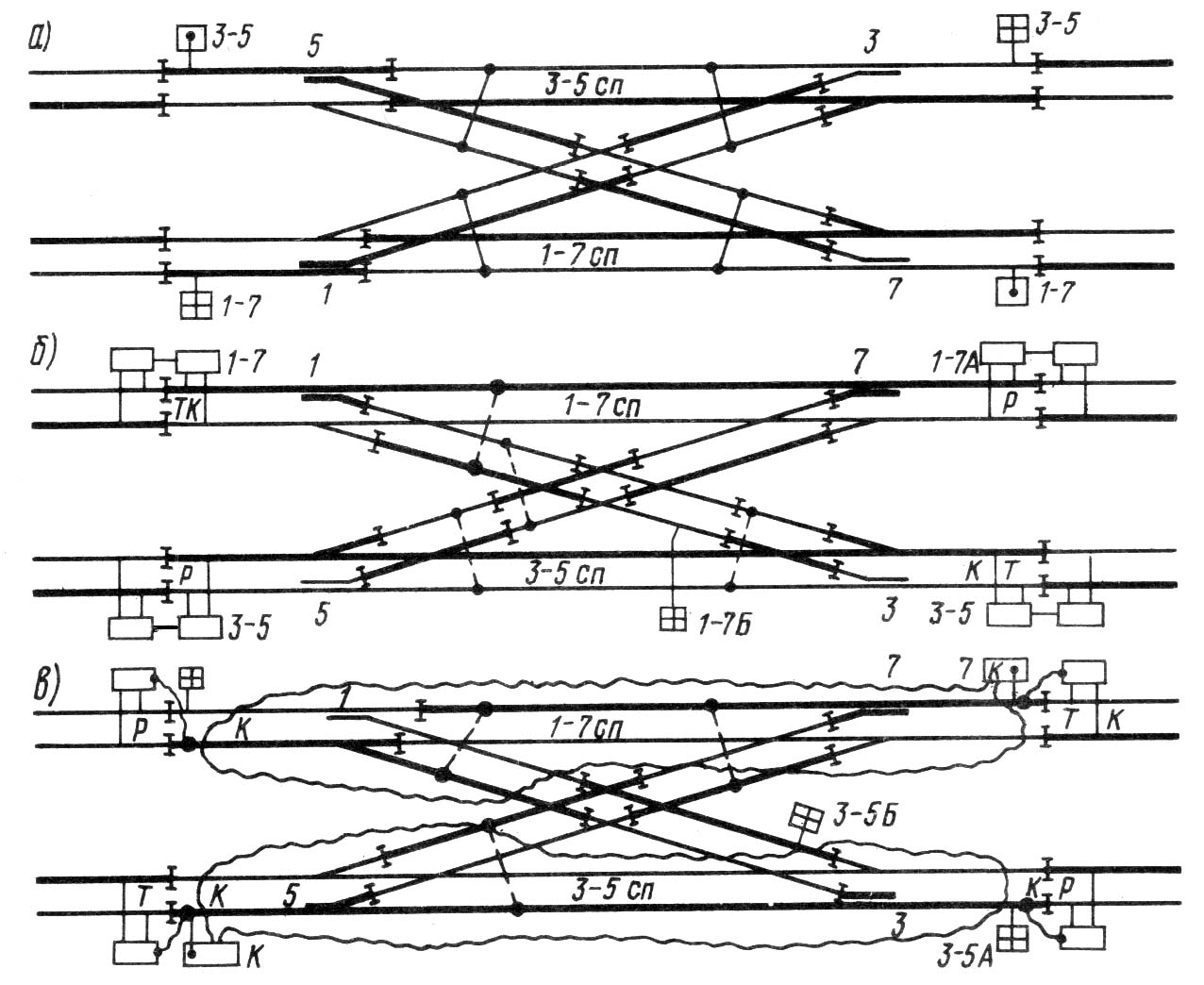

На перекрестных съездах (глухие пересечения) с целью контроля стрелочных соединителей изолирующие стыки стрелок одной стрелочной секции устанавливают по-разному. Например, если стыки на стрелке 5 (рис. 12.4, а) расположены на прямом направлении, то на стрелке 3— на боковом.

Рис. 12.4. Схемы изоляции перекрестного съезда

На кодируемых перекрестных съездах при оборудовании их двухниточными рельсовыми цепями изолирующие стыки устанавливают по боковому пути с включением дополнительного путевого реле на одной из двух изолированных секций (рис. 12.4, б), в данном случае на ответвлении стрелочной секции 1-7 СП. Это позволяет контролировать стрелочные соединители и большую часть ответвлений. Буквы Т и Р обозначают соответственно питающий (трансформаторный) и релейный конец, а буква К — наличие устройств для передачи кодовых сигналов АЛС.

Изолирующие стыки устанавливают в створе (на одной ординате) со светофорами. Допускается сдвигать изолирующие стыки до 23 м по направлению движения и до 2 м против направления движения (всего на длину рельсового звена 25 м) у проходных светофоров; не более чем на 2 м в обе стороны — у входных.

На станционных приемо-отправочных путях, используемых для приема и отправления поездов с обоих направлений, для получения максимально возможных полезных длин путей изолирующие стыки устанавливают на минимально допустимом расстоянии (3,5 м) от предельного столбика в сторону пути, которое необходимо для размещения свешивающейся части последнего вагона. При этом выходные и маневровые светофоры устанавливают в сторону пути на ближайшем к изолирующим стыкам расстоянии по условиям габарита, но не более 40 м.

Перед остряками стрелок в зонах маршрутизированных маневровых передвижений и стрелок с ручным управлением изолирующие стыки устанавливают у конца рамных рельсов, а перед остряками стрелок, участвующих в немаршрутизированных маневровых передвижениях и переводимых с контролем свободности изолированного участка,— с учетом расстояния предстрелочного участка, обеспечивающего полный перевод стрелки до наезда на остряки подвижной единицы, вступающей на изолированный участок в момент начавшегося перевода стрелки.

При скорости маневровых передвижений примерно 15 км/ч и времени перевода стрелки не более 2,5 с это расстояние должно быть не менее 12 м от остряков одиночной или первой из спаренных стрелок и не менее 24 м от остряков второй спаренной стрелки.

Вопросы для самоконтроля по пункту: