5.3. Электрохимическая коагуляция

Под действием электрического тока может происходить не только снижение агрегативной устойчивости сточной воды как дисперсной системы, но происходить её коагуляция. Такой процесс называют электрохимической коагуляцией, суть которого заключается в пропускании сточной воды через электролизер с анодом из пластин Al или Fe (т. е. из металлов, гидроксиды которых являются коагулянтами).

Металл анода под действием постоянного электрического тока ионизируется согласно уравнению

Al0 – 3ē → Al3+.

Ион металла переходит в раствор и подвергается гидролизу. Образовавшиеся гидроксиды Al или Fe коагулируют дисперсную систему. Протеканию процесса коагуляции способствует наличие электрического поля, снижающего агрегативную устойчивость системы, и электрохимические реакции, приводящие к образованию коагулянта при растворении электродов.

На протекание электрохимической коагуляции влияют следующие факторы:

материал электродов;

скорость движения воды между электродами;

расстояние между электродами;

плотность тока;

температура;

состав примесей сточной воды;

рН воды.

Наибольшее влияние оказывает количество пропущенного через воду электрического тока. С увеличением количества пропущенного тока наблюдается резке улучшение процесса коагуляции и осветления воды.

Наибольший эффект при минимальном расходе электроэнергии достигается при следующих условиях:

плотность тока не более 10 А/м2;

расстояние между электродами не более 20 мм;

скорость движения воды между электродами не менее 2,5 м/с;

рабочее напряжение на электродах не должно превышать 40 В (с учётом мероприятий по технике безопасности).

В процессе электрохимической коагуляции наблюдается также снижение содержания органических примесей сточных вод вследствие протекания окислительно-восстановительных реакций. С увеличением времени электрообработки концентрация примесей уменьшается.

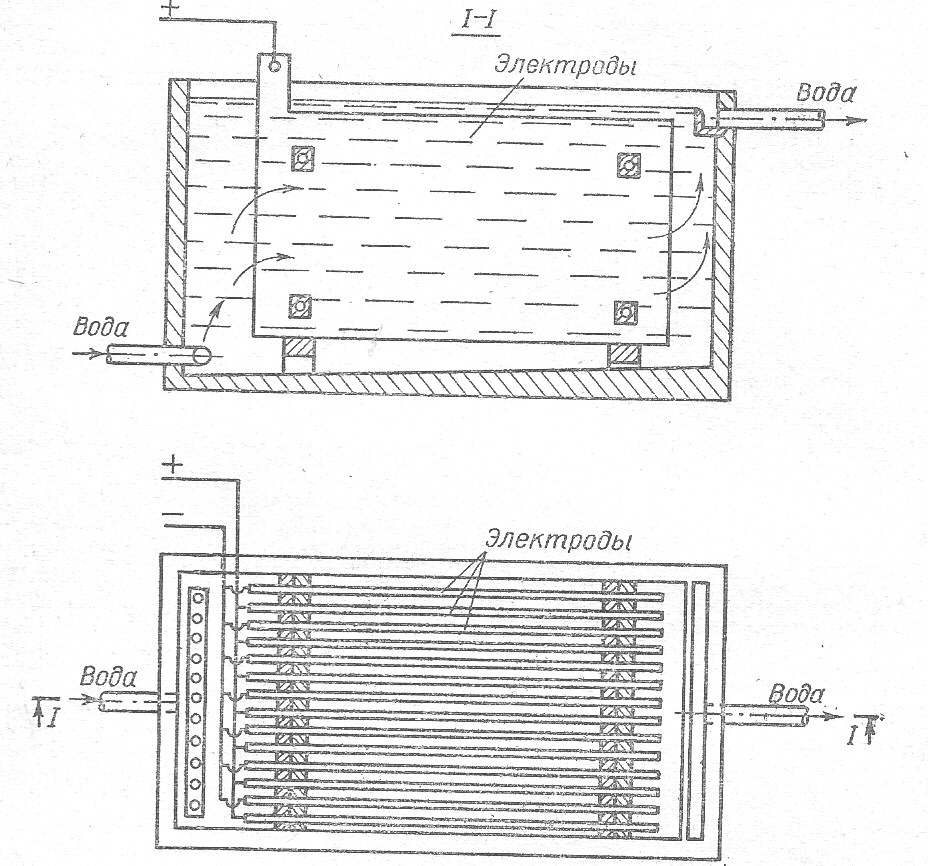

Большинство устройств для очистки воды электрокоагуляцией представляют собой безнапорные пластинчатые электролизеры горизонтального или вертикального типа.

Пластины металлы располагаются на расстоянии 3 – 20 мм друг от друга и удерживаются изолирующими вставками, электрический ток подводится к каждой пластине.

Рисунок 5.1 - Электрокоагулятор

С целью упрощения монтажа электрокоагуляторов и уменьшения потребляемой силы тока применяют биполярное подключение электродов, т. е. осуществляют подвод тока не к каждой пластине, а через несколько пластин. Промежуточные пластины растворяются вследствие коагуляции в возникающем электрическом поле.

Пластинчатые электролизеры в зависимости от расположения электродов и направляющих перегородок могут работать как многопоточные и как однопоточные (рис.5.2). При многопоточной схеме движения вода проходит одновременно через все промежутки между электродами (параллельное соединение каналов). Этот тип электролизера конструктивно наиболее прост, но скорость движения воды в нём мала. В некоторых работах рекомендуют применять однопоточную схему, при которой вода проходит по лабиринту, образуемому электродами (последовательное соединение каналов). При этом скорость движения воды (n – 1) раз больше, чем при многопоточной схеме (n – число электродных пластин).

СВ

ОВ ОВ

СВ

ОВ ОВ

СВ

СВ

СВ CВ

анод

анод

Многопоточная схема Однопоточная схема

Рисунок 5.2 – Схема движения воды в электрокоагуляторе

В процессе работы на электродах осаждаются частицы примесей. Существует ряд конструкций электролизеров, в которых предусмотрена механическая, пневмогидравлическая или эрозионная (очистка абразивными материалами) очистка электродов от образующихся на них в процессе работы осадков.

Широкое применение метода электрокоагуляции затруднено в виду использования листового металла (довольно дорого изготавливать пластины из алюминия).

Поэтому разработаны конструкции электролизеров с засыпными электродами. Такой электролизер состоит из ячеек, отделённых одна от другой сепараторами. Ячейки заполняют отходами металлов в виде стружек, обрезков, металлических опилок. Ток подводят либо к крайним электродам, либо к каждой ячейке. В таких конструкциях предусмотрены специальные приспособления для уплотнения засыпки и для изменения полярности тока.

Достоинства метода электрокоагуляционной

очистки СВ:

компактность установки;

отсутствие реагентов;

простота в эксплуатации;

экономичность.

Недостатки метода :

повышенный расход металла и электроэнергии вследствие образования оксидной плёнки на поверхности электродов;

механическое загрязнение электродов примесями сточных вод.