- •Глава 1. Гематологические исследования

- •Глава 2. Цитохимические исследования

- •Глава 3. Общеклинические исследования

- •Глава 4. Биохимические исследования

- •Глава 5. Система гемостаза

- •Глава 6. Лекарственный мониторинг

- •Глава 7. Иммунологические исследования

- •Глава 8. Серологические исследования

- •Глава 9. Гормональные исследования

- •Глава 10. Реологические свойства крови и их значение в клинической практике

- •Кровь Общеклиническое исследование крови

- •В норме [Тиц II., 1997]

- •1. Тромбоцитопении, связанные со снижением образования тромбоцитов (недостаточность кроветворения).

- •Лейкоцитарная формула крови

- •Базофилы

- •Лимфоциты

- •Содержания лимфоцитов

- •Изменения размера

- •Изменения формы

- •Включения в эритроцитах

- •Ядросодержащие клетки эритроцитарного ряда

- •Скорость оседания эритроцитов (соэ)

- •Ретикулоциты

- •Время свертывания крови (по Сухареву)

- •Длительность кровотечения (по Дуке)

- •Плазмодии малярии в крови

- •Осмотическая резистентность эритроцитов

- •Серповидные эритроциты в крови

- •Эритроцитометрия

- •Пунктат костного мозга Миелограмма

- •Иммунный агранулоцитоз

- •Лейкемоидные реакции

- •Лейкемоидные реакции лимфатического и моноцитарного типа

- •Острые лейкозы

- •Эритремия

- •Хронический лимфолейкоз

- •Цитохимическая характеристика клеток крови и костного мозга в норме

- •Активность миелопероксидазы

- •Активность щелочной фосфатазы

- •При различных заболеваниях

- •Активность кислой фосфатазы

- •Активность альфа-нафтилацетатэстеразы

- •Активность альфа-нафтилацетатэстеразы с фторидом натрия

- •Активность нафтол-а8-ацетатэстеразы

- •Активность нафтол -as - d -хлорацетатэстеразы

- •Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

- •Гликоген в клетках

- •Липиды в клетках

- •Сидероциты и сидеробласты

- •М оча Общеклиническое исследование мочи

- •Химическое исследование

- •Причины увеличения выделения уробилиногена с мочой

- •Белок в суточном количестве мочи

- •Глюкозурический профиль

- •Проба по Адцису—Каковскому

- •Проба по Нечипоренко

- •Проба по Зимницкому

- •Стаканные пробы

- •Общеклиническое исследование жидкости из плевральной полости и перикарда

- •Бактериоскопическое исследование жидкости из плевральной полости и перикарда

- •Общеклиническое исследование жидкости из брюшной полости

- •[Каль л., 1995]

- •Пунктаты кистовидных образований

- •Мокрота Общеклиническое исследование мокроты

- •Волокна

- •Спирали и кристаллы

- •Бактериоскопическое исследование мокроты

- •Исследование мокроты методом флотации

- •[Черняев л.А., 1996]

- •Слизь из носа

- •Спинномозговая жидкость Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости

- •Спинномозговая жидкость при менингитах

- •Спинномозговая жидкость при закрытой черепно-мозговой травме

- •Спинномозговая жидкость при геморрагическом инсульте

- •Бактериоскопическое исследование спинномозговой жидкости

- •Желудочное содержимое Общеклиническое исследование желудочного содержимого

- •Дуоденальное содержимое Общеклиническое исследование дуоденального содержимого

- •Микроскопическое исследование желчи

- •Общеклиническое исследование кала

- •Копрограмма в норме

- •Копрограмма при патологии

- •Скрытая кровь в кале

- •Яйца глистов в кале

- •Простейшие в кале

- •Соскоб с перианальных складок на энтеробиоз

- •Общеклиническое исследование отделяемого из влагалища

- •Тумилович л.Г., 1995]

- •Общеклиническое исследование отделяемого из цервикального канала

- •Общеклиническое исследование секрета предстательной железы

- •Микроскопическое исследование

- •Кожа и ногтевые пластинки Общеклиническое исследование содержимого пузырей при дерматозах

- •Исследование ресничек и содержимого розовых угрей на демодекоз

- •Б елки и белковые фракции Общий белок в сыворотке

- •Альбумин в сыворотке

- •Белковые фракции сыворотки

- •Альбумин в моче

- •Специфические белки

- •Кислый альфа- 1-гликопротеин в сыворотке

- •Альфа-1-антитрипсин в сыворотке

- •Белок сывороточного амилоида а

- •Гаптоглобин в сыворотке

- •Альфа-2-макроглобулин в сыворотке

- •Витамин-а-связывающий белок в сыворотке

- •И хирургических вмешательств

- •Цистатин с в сыворотке

- •Витамин в12 в сыворотке

- •Показатели азотистого обмена Мочевина (азот мочевины) в сыворотке

- •Мочевина (азот мочевины) в моче

- •Креатинин в сыворотке

- •Креатинин в моче

- •Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга—Тареева)

- •Мочевая кислота в сыворотке

- •Мочевая кислота в моче

- •Аммиак в сыворотке

- •Гомоцистеин в сыворотке

- •Молекулы средней массы в крови

- •Молекулы средней массы в моче

- •Глюкоза в крови

- •Глюкоза в спинномозговой жидкости

- •Гликемический профиль

- •Глюкозотолерантный тест

- •Гликозилированный гемоглобин в крови

- •Фруктозамин в сыворотке

- •Молочная кислота (лактат) в крови

- •Пировиноградная кислота (пируват) в сыворотке

- •Липиды, липопротеины и аполипопротеины

- •Общие липиды в сыворотке

- •Общий холестерин (хс) в сыворотке

- •Альфа-холестерин (лпвп-хс) в сыворотке

- •Лпвп-хс [Климов а.Н., 1984]

- •Лпвп-хс

- •Бета-холестерин (лпнп-хс) в сыворотке

- •Электрофоретический анализ липопротеинов

- •Типирование дислипопротеинемий

- •Липонротеин(а) в сыворотке

- •Общие фосфолипиды в сыворотке

- •Неэстерифицированные (свободные) жирные кислоты (нэжк) в сыворотке

- •Показатели пигментного обмена Образование желчных пигментов

- •Общий билирубин в сыворотке

- •Прямой билирубин в сыворотке

- •Непрямой билирубин в сыворотке

- •Желчные кислоты в сыворотке

- •Ферменты и изоферменты

- •Аспартатаминотрансфераза (act) в сыворотке

- •Аланинаминотрансфераза (алт) в сыворотке

- •Общая лактатдегидрогеназа (лдг) в сыворотке

- •Щелочная фосфатаза в сыворотке

- •Лейцинаминопептидаза (лап) в сыворотке

- •Сорбитолдегидрогеназа (сдг) в сыворотке

- •Глутаматдегидрогеназа (ГлДг) в сыворотке

- •Холинэстераза (хэ) в сыворотке

- •Альфа-амилаза в сыворотке и моче

- •Альфа-амилаза в содержимом брюшной полости

- •Панкреатическая альфа-амилаза в сыворотке и моче

- •Липаза в сыворотке

- •Трипсин в сыворотке

- •Панкреатическая эластаза-1 в сыворотке

- •Панкреатическая эластаза-1 в кале

- •Кислая фосфатаза в сыворотке

- •Глютатионпероксидаза (гп) в крови

- •Маркеры повреждения миокарда

- •Общая креатинкиназа (кк) в сыворотке

- •Миоглобин в сыворотке

- •Тропонин т в сыворотке

- •Тропонин I в сыворотке

- •Изофермент лдг-1 в сыворотке

- •Маркеры повреждения мозговой ткани Белок s-100 в сыворотке

- •Водно-электролитный обмен Калий в сыворотке

- •Натрий в сыворотке

- •Калий в эритроцитах

- •Натрий в эритроцитах

- •Калий в спинномозговой жидкости

- •Натрий в спинномозговой жидкости

- •Калий в моче

- •Натрий в моче

- •Повышено

- •Общий кальций в моче

- •Неорганический фосфор в сыворотке

- •Неорганический фосфор в моче

- •Магний в сыворотке

- •Хлор в сыворотке

- •Гипохлоремия

- •Хлор в спинномозговой жидкости

- •Хлор в моче

- •Типовые нарушения осмотического гомеостаза

- •I. Нарушения, связанные с увеличением содержания основных осмотически активных веществ в плазме:

- •III. Нарушения, связанные с водным дисбалансом:

- •IV. Смешанные нарушения

- •Нарушения, связанные с водным дисбалансом

- •Смешанные нарушения осмобаланса

- •Клиническое применение осмометрии

- •Показатели кос

- •Формы нарушений кос

- •Диагностика дыхательной недостаточности

- •Показатели метаболизма железа Железо в сыворотке

- •[Авцын а.П., 1990]

- •Общая железосвязывающая способность сыворотки

- •Ферритин в сыворотке

- •Микроэлементы Медь в сыворотке

- •[Авцын а.П., 1990]

- •Цинк в сыворотке

- •[Авцын а.П., 1990]

- •Кобальт в сыворотке

- •[АвцынА.П., 1990]

- •Марганец в крови

- •Хром в крови

- •Молибден в сыворотке

- •Ванадий в крови

- •Селен в крови

- •Кремний в сыворотке

- •Никель в сыворотке

- •Оценка первой фазы плазменного гемостаза — образования протромбиназы

- •Оценка второй фазы плазменного гемостаза — образования тромбина

- •Тромбиновое время

- •Антитромбин III (at III)

- •Тромбогеморрагических осложнений

- •Г л а в а 6 лекарственный мониторинг

- •Гентамицин в сыворотке

- •Амикацин в сыворотке

- •Ванкомицин в сыворотке

- •Дигоксин в сыворотке

- •Дигитоксин в сыворотке

- •Фенобарбитал в сыворотке

- •Теофиллин в сыворотке

- •Хинидин в сыворотке

- •Новокаинамид в сыворотке

- •Лидокаин в сыворотке

- •Литий в сыворотке

- •Гуморальный иммунитет

- •IgA в сыворотке

- •IgM в сыворотке

- •IgG в сыворотке

- •Заболеваниях

- •Ревматических заболеваниях

- •Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови

- •Иммуноэлектрофорез белков мочи

- •Криоглобулины в сыворотке

- •Клеточный иммунитет

- •Натуральные киллеры (cd 16) в крови

- •Трансформация лимфоцитов

- •Агломерация лейкоцитов крови

- •Организма

- •Фагоцитоз

- •Активность нейтрофилов

- •Лизоцим в крови

- •Система комплемента

- •Цитокины

- •При иммунодефицитах

- •Фенотипирование гемобластозов

- •Титр антител к нуклеарным антигенам (антинуклиарный фактор) в сыворотке

- •Ревматоидный фактор (рф) в сыворотке

- •Антистрептолизин-0 (асло) в сыворотке

- •Синдрома

- •Антикардиолипиновые антитела в сыворотке

- •Волчаночный антикоагулянт в плазме

- •Диагностика аутоиммунных заболеваний

- •[Лукьянчиков b.C. И др., 1995]

- •Диагностика аутоиммунных заболеваний щитовидной железы

- •Диагностика аутоиммунных повреждений поджелудочной железы

- •Диагностика аутоиммунных повреждений надпочечников

- •Исследование онкомаркеров

- •Альфа-фетопротеин (афп) в сыворотке

- •Карбогидратный антиген са-19-9 в сыворотке

- •Карбогидратный антиген са-72-4 в сыворотке

- •Раковый антиген са-15-3 в сыворотке

- •Бета-2-микроглобулин в сыворотке и моче

- •Диагностика сифилиса

- •С результатами риф

- •Антигенами

- •Серологическая диагностика вирусных инфекций

- •Спид-индикаторные болезни

- •Антитела к вич в сыворотке

- •В сыворотке

- •Вирусные гепатиты

- •Вирусный гепатит а

- •Вирусный гепатит в

- •Вирусный гепатит с

- •Вирусный гепатит d

- •Вирусный гепатит е

- •Цитомегаловирусная инфекция

- •Герпетическая инфекция

- •Вирусный паротит

- •Ветряная оспа

- •Краснуха

- •Аденовирусная инфекция

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Серологическая диагностика бактериальных инфекций

- •Инфекции, вызываемые стафилококками

- •Инфекции, вызываемые пневмококками

- •Инфекции, вызываемые гемофильной палочкой

- •Менингококковая инфекция

- •Бруцеллез

- •Сальмонеллезная инфекция

- •Туберкулез

- •Дифтерия

- •Антитела к дифтерийному токсину в сыворотке

- •Легионеллез

- •Иерсиниоз

- •Псевдотуберкулез

- •Хеликобактериоз

- •Хламидийная инфекция

- •Микоплазменная инфекция

- •Гонорея

- •Амебиаз

- •Токсоплазмоз

- •Криптоспоридиоз

- •Серологическая диагностика паразитарных инфекций Эхинококкоз

- •Токсокароз

- •Пневмоцистоз

- •Серологическая диагностика грибковых инфекций Аспергиллез

- •Кандидоз

- •Обнаружение вируса гепатита с

- •Обнаружение вируса гепатита в

- •Обнаружение цитомегаловируса

- •Обнаружение вируса папилломы человека

- •Обнаружение микобактерий туберкулеза

- •Обнаружение Helicobacter pylori

- •Обнаружение гонококков

- •Обнаружение микоплазм

- •Обнаружение Chlamidia trachomatis

- •Г л а в а 9 гормональные исследования

- •Гормоны гипоталамуса

- •Гормоны гипофиза

- •Регуляция секреции гормонов гипоталамуса и гипофиза

- •Лабораторная диагностика

- •Соматотропный гормон (стг) в сыворотке

- •Соматомедин с (см) в сыворотке

- •Функциональное состояние

- •Системы

- •Кортизол в сыворотке

- •Свободный кортизол в моче

- •И установление его этиологии

- •Кортикостероидсвязывающий глобулин (ксг) в сыворотке

- •Функциональное состояние щитовидной железы

- •Биосинтез и метаболизм гормонов щитовидной железы

- •Метаболический эффект гормонов щитовидной железы

- •Тиреотропный гормон (ттг) в сыворотке

- •Общий трийодтиронин (тз) в сыворотке

- •Концентрация тз

- •Общий тироксин (т4) в сыворотке

- •Свободный трийодтиронин (сТз) в сыворотке

- •Свободный тироксин (сТ4) в сыворотке

- •Тиреоглобулин (тг) в сыворотке

- •Кальцитонин (кт) в сыворотке

- •Эутиреоидный (нетоксический) зоб

- •Гипотиреоз

- •Гипертиреоз (тиреотоксикоз)

- •Тиреоидиты

- •[Гончаров н.П., 1995]

- •Рак щитовидной железы

- •Функциональное состояние репродуктивной системы

- •Гонадотропин-рилизинг гормон

- •Гонадотропины

- •Лютеинизирующий гормон (лг) в сыворотке

- •Пролактин в сыворотке

- •Ингибин в сыворотке

- •Активин в сыворотке

- •Фоллистатин в сыворотке

- •Половые стероиды

- •Эстрадиол в сыворотке

- •Тестостерон в сыворотке

- •Гормоны плаценты

- •Гормональная регуляция сперматогенеза

- •Первичная аменорея

- •I. Гипергонадотропный гипогонадизм.

- •II. Гипогонадотропный гипогонадизм.

- •III. Эугонадальный гипогонадизм.

- •IV. Гиперандрогенемия.

- •Гипогонадотропный гипогонадизм

- •Вторичная аменорея

- •Яичниковая гиперандрогенемия

- •Надпочечниковая гиперандрогенемия

- •Климактерический синдром

- •Антидиуретический гормон в плазме

- •Функциональное состояние ренин - ангиотензин - альдостероновой системы

- •В плазме

- •Эндотелии в плазме

- •Мелатонин в сыворотке

- •Функциональное состояние гормональных систем регуляции обмена кальция

- •Маркеры метаболизма и резорбции костной ткани

- •Пиридинолин (Пид) и дезоксипиридинолин (Дпид) в моче

- •Функциональное состояние симпатикоадреналовой системы

- •Адреналин и норадреналин в моче

- •Общие метанефрины в моче

- •Общие норметанефрины в моче

- •Ванилилминдальная кислота в моче

- •Инсулин в сыворотке

- •Инсулина в крови

- •Проинсулин в сыворотке

- •Глюкагон в плазме

- •Соматостатин в плазме

- •Панкреатический пептид (пп) в сыворотке

- •Рецепторы к инсулину

- •Инкреторная функция желудочно-кишечного тракта

- •Гастрин в плазме

- •Секретин в плазме

- •Серотонин в сыворотке

- •Гистамин в сыворотке

- •Синдром множественных эндокринных неоплазий

- •Эритропоэтин в сыворотке

- •Альфа-фетопротеин (афп) и свободный хорионический гонадотропин (хг) в сыворотке (тест на врожденные пороки развития цнс)

- •Неонатальный тиреотропный гормон — hTsh (тест на врожденный гипотиреоз)

- •Исследование крови на фенилкетонемию

- •Исследование крови на галактоземию

- •Кровообращение в сосудах зоны микрогемоциркуляции и его связь с системной гемодинамикой

- •Система микрогемоциркуляции (структура и функции)

- •Реометрия крови

- •Исследование процесса агрегации форменных элементов крови

- •Общие закономерности расстройств микрогемоциркуляции

- •Феномен внутрисосудистой агрегации форменных элементов крови

- •Синдром повышенной вязкости крови

- •Сосудов

- •214000, Г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

Тромбиновое время

Тромбиновое время в плазме в норме — 12—16 с.

Тромбиновое время — время, необходимое для образования сгустка фибрина в плазме при добавлении к ней тромбина. Оно зависит только от концентрации фибриногена и активности ингибиторов тромбина (антитромбин III, гепарин, парапротеины); используется для оценки как третьей фазы свертывания крови — образования фибрина, так и состояния естественных и патологических антикоагулянтов.

В клинике определение тромбинового времени чаще всего преследует следующие цели:

контроль за гепаринотерапией, особенно при использовании гепарина с высоким мо лекулярным весом;

контроль за фибринолитической терапией;

диагностика гиперфибринолитических состояний;

диагностика афибриногенемии и дисфибриногенемии.

Тромбиновое время, являясь косвенным показателем содержания фибриногена, удлиняется при наследственных и приобретенных афибриногенемиях и гипофибриногенемиях (при тяжелых поражениях печени, фибринолизе, остром ДВС-синдроме). Удлиняется тромбиновое время и при парапротеинемиях.

Определение тромбинового времени является одним из распространенных методов контроля за лечением гепарином и фибринолитиками. В этих случаях тромбиновое время должно увеличиваться в 2—3 раза. При проведении тромболитической терапии определение тромбинового времени рекомендуется проводить каждые 4 ч, при этом следует помнить, что если тромбиновое время превышает оптимальное значение более чем в 2—3 раза, доза стрептоки-назы должна быть больше, чтобы увеличить потребление плазминогена и снизить образование плазмина; если тромбиновое время уменьшается до уровня ниже оптимального значения, дозу стрептокиназы следует уменьшить для того, чтобы часть плазминогена не была блокирована в форме активатора, а чтобы он полностью превращался в плазмин.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ

Показатели, характеризующие состояние антикоагулянтов:

Антитромбин III.

Гепарин.

Активированное время свертывания крови.

Протеин С.

Протеин S.

Антитромбин III (at III)

Содержание AT III в плазме в норме — 80—120 %.

AT III — гликопротеид, наиболее важный естественный ингибитор свертывания крови; ингибирует тромбин и ряд активированных факторов свертывания (Ха, ХНа, IXa). AT III образует с гепарином быстродействующий комплекс — гепарин—AT III. Дефицит AT III может быть первичным (наследственным) и вторичным, связанным с определенным заболеванием

263

или состоянием. Снижение уровня AT III, являющееся фактором тромбогенного риска (снижение уровня AT III до 50—80 % ведет к значительному увеличению числа послеоперационных тромбозов), отмечается при ряде состояний и заболеваний:

при атеросклерозе, в старческом возрасте;

в середине менструального цикла, в последние месяцы беременности;

в послеоперационном периоде;

при заболеваниях печени (хронические гепатиты, циррозы печени) уровень AT III сни жается пропорционально тяжести заболевания;

при остром ДВС-синдроме, являясь его ранним и важным лабораторным признаком. Поэтому при состояниях, чреватых развитием этого осложнения, целесообразно как профилактическое определение AT III, так и определение его в качестве контроля за течением заболевания и проводимой терапией [Баркаган З.С., 1988];

при введении гепарина AT III снижается, так как соединяется с ним. Низкое содержа ние AT III ведет к неэффективности терапии гепарином. Ослабление действия гепари на наблюдается при снижении содержания AT III до 50 %; при снижении до 20 % дей ствие гепарина почти полностью прекращается. Наклонность к рецидивирующим тромбозам, особенно плохо поддающимся терапии гепарином, должна наводить на мысль о снижении AT III. При терапии гепарином желательно проводить контроль за уровнем содержания AT III;

при приеме пероральных контрацептивов и эстрогенов;

наиболее частая причина снижения уровня AT III — шоковые состояния, при которых резко падает продукция AT III печенью и активируются его ингибиторы в крови.

Повышение уровня AT III расценивается как фактор геморрагического риска и отмечается в следующих случаях:

при вирусном гепатите, холестазе, тяжелом остром панкреатите, раке поджелудочной железы;

при дефиците витамина К;

при приеме антикоагулянтов непрямого действия;

во время менструации.

Гепарин в плазме

Активность гепарина в плазме в норме — 0,24—0,6 кЕД/л.

Гепарин является сульфатированным полисахаридом, синтезируется в тучных клетках, не проникает через плаценту. В большом количестве содержится в печени и легких. Превращает AT III в антикоагулянт немедленного действия. С фибриногеном, плазмином и адреналином образует комплексы, обладающие противосвертывающим и фибринолитическим действием. В малых концентрациях ингибирует реакцию между факторами 1Ха, VIII, аутоката-литическую активацию тромбина и действие фактора Ха. В высоких концентрациях ингибирует коагуляцию во всех фазах, в том числе и тромбин-фибриногеновую. Тормозит некоторые функции тромбоцитов. Экзогенный гепарин инактивируется главным образом в печени, но 20 % его выделяется с мочой. Поэтому после назначения его больным с поражением печени и почек надо следить за эффективностью лечения антикоагулянтом и при необходимости (увеличение времени свертывания крови и тромбинового времени более чем в 2—3 раза) уменьшать его дозы.

Гепарин оказывает свое действие только при наличии полноценного AT III в крови.

Определение гепарина необходимо как для мониторинга гепаринотерапии, так и для выявления резистентности больных к гепарину. Основные формы гепаринорезистентности:

дефицит AT III. В основе механизмов развития дефицита AT III лежат усиленное по требление его (например, при ДВС-синдроме), гепарининдуцированное истощение, нарушение синтеза, потеря с мочой при массивной протеинурии;

функциональные аномалии AT III: снижение чувствительности к гепарину, снижение инактивирующего эффекта в отношении тромбина. В основе этой патологии AT III лежат врожденные качественные дефекты молекулы AT III;

нарушение взаимодействия AT III с гепарином. В основе патологии лежит конкурент ное взаимодействие иммунных комплексов, белков острой фазы воспаления, антиге паринового фактора тромбоцитов, фибронектина с AT III;

264

дисциркуляторные метаболические формы (стаз, ацидоз, микроциркуляторные нару шения);

смешанные формы.

Развитие указанных форм гепаринорезистентности является одной из основных причин неэффективного применения гепарина у больных.

Повышение количества гепарина наблюдается при диффузных болезнях соединительной ткани, лейкозах, лучевой болезни, при анафилактическом и посттрансфузионном шоке.

Активированное время свертывания крови (ABC)

ABC в норме — 80—120 с.

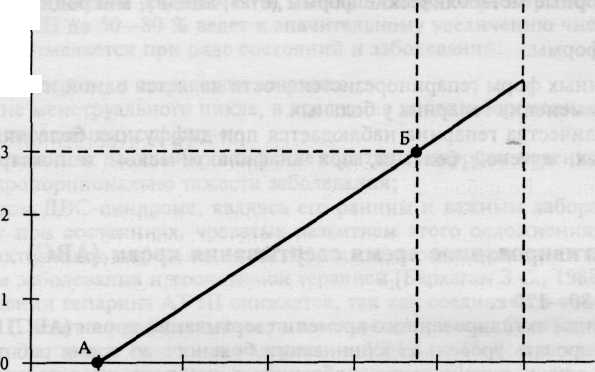

Метод определения активированного времени свертывания крови (ABC) позволяет контролировать и регулировать уровень гепаринизации больного во время работы искусственных органов (аппарат искусственного кровообращения, искусственная почка, печень, гемо-сорбция), рассчитывать нейтрализующую дозу протамина сульфата и оценивать полноту нейтрализации гепарина. Большим достоинством метода является возможность выявлять больных с той или иной степенью резистентности к гепарину, когда для достижения оптимальной степени гепаринизации приходится вводить больному гепарин в дозе до 13 мг/кг, в то время как обычно применяется 2—4 мг/кг. Практическое использование метода ABC для контроля уровня гепаринизации излагается на примере его применения у больных, оперируемых в условиях искусственного кровообращения. Для каждого больного строится свой индивидуальный график (рис. 5.1). На оси ординат — количество гепарина, вводимого больному (мг/кг), на параллельной шкале — уровень протамина сульфата (мг/кг), на оси абсцисс — величина ABC в секундах. Вертикальные линии ограничивают оптимальные пределы ABC во время искусственного кровообращения — 480—600 с. Оптимальная гепаринизация больного, оперируемого в условиях искусственного кровообращения, обычно достигается при дозе гепарина 2—4 мг/кг и величине ABC 480—600 с [Ходас М.Я. и др., 1989]. Количество гепарина (мл), которое необходимо ввести больному, рассчитывают следующим образом: 1 мл (1 мл содержит 5000 ЕД) раствора гепарина содержит 50 мг чистого гепарина, если масса тела больного 80 кг, то количество гепарина (мл) равно: 80 кг • 3 мг/кг(2—4 мг/кг) = 240 мг чистого гепарина; 240 мг : 50 мг = 4,8 мл гепарина. На график наносят исходное значение ABC (рис. 5.1, точка А), которое определяют у больного перед подключением аппарата искусственного кровообращения.

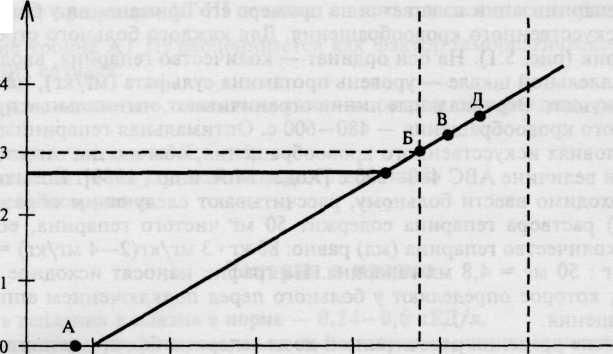

Через 5 мин после введения рассчитанной дозы гепарина больному повторно определяют ABC и отмечают эту точку на графике (рис. 5.2, точка Б) — место пересечения значения ABC и введенной дозы гепарина (мг/кг); точки А и Б соединяют прямой линией, которой затем пользуются для контроля за уровнем гепаринизации во время искусственного кровооб-

Гепарин мг/кг

4 --

3 --

2 --

1 --

секунды

100 200 300 400 500

Рис. 5.1. Исходное значение ЛВС.

600

265

Гепарин

„ мг/кг

•'

4

--

100 200 300 400 500 600

Рис. 5.2. Значения ЛВС через 5 мин после введения гепарина.

Гепарин

мг/кг

100 200 300 400 500 600

Рис. 5.3. Рабочий график для контроля за уровнем гепаринизации.

Гепарин

мг/кг Протамина

сульфат,

мг/кг

Протамина

сульфат,

мг/кг

3 ..

12 4-

100 200 300 400 500

Рис. 5.4. Рабочий график расчета дозы протамина сульфата.

\ ABC, секунды

,

ращения. Если это значение ABC не входит в оптимальные его значения (480—600 с), т.е. имеется рефрактерность к гепарину, дополнительное количество гепарина для введения рассчитывают по приведенной ниже методике. В дальнейшем ABC определяют каждые 30 мин искусственного кровообращения.

Рабочий график приведен на рис. 5.3. Например, ABC до введения гепарина составляло 90 с (точка А), через 5 мин после введения гепарина — 480 с (точка Б), в начале искусственного кровообращения — 510 с (точка В), спустя 30 мин искусственного кровообращения — 450 с (точка Г). Поскольку эта величина свидетельствует о недостаточном уровне гепаринизации больного, по рабочему графику легко рассчитать дополнительное количество гепарина, которое необходимо довести для достижения оптимальной гепаринизации. Для этого из точки Г на ось ординат опускается перпендикуляр. Расстояние между сплошной и исходной пунктирной линией, равное 0,2 мг/кг, соответствует дозе гепарина, необходимой для создания адекватного уровня гепаринизации. После ее введения ABC увеличилось до 500 с (точка Д).

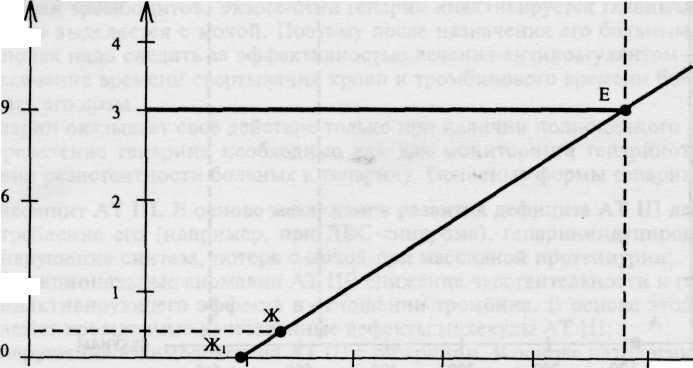

Перед окончанием искусственного кровообращения ABC составляло 480 с (рис. 5.4, точка Е), что соответствовало содержанию гепарина 3 мг/кг.

Для нейтрализации этого гепарина больному необходимо ввести 9 мг/кг протамина сульфата. Для перевода этого количества протамина сульфата в миллилитры необходимо 9 мг/кг х 80 кг (масса тела больного) = 720 мг; 1 мл раствора протамина сульфата в ампулах содержит 10 мг чистого протамина сульфата, тогда количество его в миллилитрах равно: 720 мг : 10 мг = 72 мл. В практической работе необходимо помнить, что отечественный и импортный протамина сульфат обладают разной активностью по отношению к инактивации гепарина. После введения больному 72 мл протамина сульфата через 10 мин определяют ABC, которое составляет 120 с (рис. 5.4, точка Ж), что несколько выше исходного значения ABC (90 с). Дополнительную дозу протамина сульфата рассчитывают по графику, для этого из точки Ж опускают перпендикуляр на ось ординат. Расстояние между этим перпендикуляром и осью абсцисс равно 1 мг/кг. Это количество протамина сульфата было введено больному, и через 10 мин ABC нормализовалось, составило 95 с (точка Ж,).

Протеин

С в плазме

Протеин

С в плазме

Содержание протеина С в плазме в норме — 70—130 %.

Протеин С — витамин-К-зависимый гликопротеид плазмы. Синтезируется печенью в виде неактивного профермента, который под влиянием комплекса тромбин—тромбомодулин превращается в активную форму. Активированный протеин С — антикоагулянтный энзим, который селективно инактивирует факторы Va и Villa путем их гидролиза в присутствии ионизированного кальция, фосфолипидов и его кофактора — протеина S, тем самым препятствуя переходу протромбина в тромбин.

Определение протеина С — дополнительный тест для оценки состояния антикоагулянт-ной системы у больного. Специфичностью теста является то, что дефицит протеина С связан с высоким риском развития тромбоза, особенно венозного тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии у молодых людей.

Дефицит протеина С — частая причина тромбоэмболических заболеваний у пожилых людей, поэтому определение его показано у больных в возрасте старше 50 лет, страдающих тромбозами, у которых его недостаточность составляет 25—40 % [Sammana M. et al., 1983; D'Angelo S.V. et al., 1996]. Недостаточность протеина С может быть двух типов: количественная (тип I) — низкая концентрация протеина и качественная (тип II) — протеин имеется, но он неактивен или малоактивен. При врожденной недостаточности протеина С — гетерозиготной — его активность составляет 30—60 %, при гомозиготной — 25 % и ниже. Дальнейшие исследования показали, что резистентность к протеину С (неактивный протеин С) объясняется генетически обусловленным дефектом фактора V (и фактора VIII в других случаях) свертывающей системы крови [D'Angelo S.V. et al., 1996].

Особенностью антикоагулянтного действия протеина С является то, что он не оказывает влияния без присутствия кофактора — протеина S (так же как гепарин неэффективен без AT III), поэтому рекомендуется определять протеин С совместно с протеином S.

Протеин С не является белком острой фазы. Снижение протеина С отмечается при заболеваниях печени, витамин-К-авитаминозе, ДВС-синдроме. При нефротическом синдроме протеин С может теряться с мочой. Непрямые антикоагулянты, контрацептивы снижают концентрацию протеина С.

267

Протеин S в плазме

Содержание протеина S в плазме в норме — 60—140 %.

Протеин S — витамин-К-зависимый гликопротеид плазмы. Циркулирует в крови в двух формах: свободный белок — 40 % и связанный с С4 компонентом комплемента — 60 %. Они находятся в динамическом равновесии, но активным является только свободный белок Протеин S является кофактором протеина С в процессе инактивации Va и Villa факторов свертывания крови [Баркаган З.С., 1988].

Уровень протеина S у мужчин выше, чем у женщин. Непрямые антикоагулянты влияют на него слабее, чем на протеин С; это обусловлено тем, что протеин S синтезируется в эндо-телиальных клетках печени и мегакариоцитах. При заболеваниях печени его уровень выше, чем протеина С. В связи с тем что основная часть протеина S связана с С4 компонентом комплемента, при увеличении концентрации С4 (острая фаза воспалительных заболеваний или обострение хронических) происходит связывание протеина S с ним и количество свободного протеина S снижается. Снижение концентрации протеина S может наблюдаться при нефротическом синдроме вследствие его потерь.

Классификация недостаточности протеина S.

Тип I — недостаточность общего протеина S.

Тип II — недостаточность свободного протеина S при нормальном или пограничном содержании общего протеина S.

Тип III — дисфункция протеина S с ослабленной антикоагулянтной активностью.

Дефицит протеина S приводит к развитию венозного тромбоза, особенно у молодых людей.

В табл. 5.12. приведены данные о влиянии изменений показателей антикоагулянтной системы на риск развития тромбогеморрагических осложнений.

Таблица 5.12. Показатели антикоагулянтной системы и факторы риска развития