- •А. В. Соколов

- •Введение в теорию

- •Социальной

- •Коммуникации

- •Санкт-Петербург

- •Введение

- •1.2. Коммуникационная деятельность

- •1.3. Виды коммуникационных явлений

- •1.4. Культура и социальная коммуникация

- •2. Коммуникационные каналы

- •2.1. Разновидности коммуникационных каналов

- •2.2. Устная коммуникация

- •2.2.1. Функции естественного языка и речи

- •2. Социально-языковые функции

- •3. Индивидуально-речевые функции

- •4. Социально-речевые функции

- •2.2.2. Вербальный и невербальный каналы

- •2.2.3. Коммуникационные отношения

- •2.3. Документальная коммуникация

- •2.4. Электронная коммуникация

- •3. Информационный подход к социальной коммуникации

- •3.1. Концепции информации в современной науке

- •3.2. Единство информационного подхода к информации

- •3.3. Информатика как информационная инфраструктура и научная дисциплина

- •3.4. Информация как информационный подход к отражению и организации

- •3.5. Типы информации. Социальная информация и ее виды

- •3.6. Информационная деятельность и информационное обслуживание.

- •4.2. Символизм — предшественник семиотики

- •4.3. Структурная лингвистика

- •4.4. Семиотический континуум

- •4.5. Классификация знаков

- •4.6. Семантический треугольник

- •4.7. Семантика, синтактика, прагматика

- •4.8. Искусственные языки

- •5. Смысл и понимание

- •5.1. Что такое "смысл"?

- •5.2. Классификация культурологических смыслов

- •5.3. Познавательное и коммуникационное понимание

- •6. Системный подход к социальной коммуникации

- •6.1. Исходные понятия

- •6.2. Виды систем

- •6.3. Знаковые смысловые системы

- •6.4. Общественное знание как мозаика конкурирующих и кооперирующих ментальных смысловых систем

- •6.5. Социальная информационно- коммуникационная система (сикс)

- •7. ДеятеЛьноСтный подход к социальной коммуникации

- •7.1. Коммуникационная деятельность как разновидность человеческой деятельности

- •7.2. Понятие о роли игры в социально- культурной деятельности

- •7.3. Дефиниция игры и типизация игр

- •7.4. Игра и коммуникационная деятельность

- •7.5. Интеллектуальные игры постмодернизма

- •8. Система социально- коммуникационных наук

- •8.1. Состав и структура системы социально-коммуникационных наук

- •8.2. Теория социальной коммуникации как частная обобщающая теория (метатеория)

- •Заключение

- •Список рекомендуемой литературы

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Раздел 8

- •Содержание

- •1. Коммуникационная 14

- •2. Коммуникационные каналы 36

- •3. Информационный подход к 62

- •Введение в теорию социальной коммуникации

- •192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15

2. Коммуникационные каналы

2.1. Разновидности коммуникационных каналов

Коммуникационный канал — это реальная или воображаемая линия связи (контакта), по которой сообщения движутся от коммуниканта к реципиенту. Наличие связи — необходимое условие всякой коммуникационной деятельности, в какой бы форме она ни осуществлялась (общение, управление, подражание). Коммуникационный канал предоставляет коммуниканту и реципиенту средства для создания и восприятия сообщения, например, языки, коды, технические устройства.

Важно обратить внимание на следующее обстоятельство. Коммуникационные каналы обеспечивают движение не смыслов, а только материальной формы сообщений, которая выражает смысловое содержание. Причем движение происходит в физическом (геометрическом) пространстве и в астрономическом времени. Коммуникационная же деятельность, как известно, представляет собой движение смыслов в социальном пространстве, и результатом этой деятельности является распространение просвещения, формирование общественного мнения и психических настроений и т. д. Коммуникационная деятельность суть деятельность духовная, но для ее реализации нужны материально-технические средства, в качестве которых выступают коммуникационные каналы. Итак, коммуникационный канал — материальная сторона социальной коммуникации.

Развитие человечества от первобытного варварства до постиндустриальной цивилизации сопровождалось постоянным увеличением количества коммуникационных каналов, благодаря дополнению естественных каналов, образовавшихся в ходе антропогенеза, каналами искусственными, сознательно созданными людьми.

Естественные коммуникационные каналы — это каналы, использующие врожденные, естественно присущие хомо сапиенс средства для передачи смысловых сообщений. Пространственное движение сообщений обеспечивают невербальные (несловесные) и вербальные (словесные) каналы. Естественным каналом передачи смыслов в личностном психологическом времени является индивидуальная память. Теория социальной коммуникации изучает главным образом первые два канала.

Невербальные коммуникационные средства — это наследие зоокомкоммуникации, свойственной высшим животным. Содержание зоокоммуникации — демонстрация переживаемых эмоциональных состоянии — гнев, боль, страх и т.д. Животными используются звуковые сигналы, позы, движения, напоминающие жесты, например, щенок виляет хвостом, когда он доволен, прижимает уши и оскаливает клыки, когда притворяется сердитым.

Невербальный канал — древнейший из естественных коммуникационных каналов, возникший в ходе биологической эволюции задолго до появления человека. Формирование речевой способности и соответственно — вербальной коммуникации происходило в процессе антропогенеза . Различаются следующие вехи: австралопитеки (2,6 млн. лет назад) не выходили за пределы нечленораздельной речи в составе зоокоммуникации; археоантропы (1500—200 тыс. лет назад), представителем которых служит род питекантропов, овладели примитивной диалоговой речью, состоящей из слов-предложений; палеоантропы, например неандертальцы (200 30 тыс. лет назад), строили простейшие грамматические конструкции, подобно малограмотным или начинающим говорить детям. Наконец, 40 тыс. лет назад — появился неоантроп, хомо сапиенс, свободно владеющий речью. Подчеркнем, что владение речью, т.е. вербальным коммуникационным каналом, - отличительный признак рода человеческого, для реализации которого потребовалось образование специальной "речевой зоны" в мозгу, развитие артикуляционного аппарата, грациализация челюстей и т.п. Домашние животные не могут говорить именно потому, что они не имеют биологических предпосылок для этого. Поэтому вербальный канал коммуникации правомерно именовать естественным.

Потребность в искусственных коммуникационных каналах и средствах возникает тогда, когда коммуникант и реципиент лишены непосредственного контакта. Первым искусственным каналом явился канал символических документов, появившийся если не одновременно, то сравнительно скоро после формирования неоантропов. Овладение первобытными людьми не только конкретными именами, но и общими абстрактными понятиями ("зверь", "дерево", "женщина", "пища" и т. п.), получившими словесное выражение в живой речи, послужило предпосылкой для создания первых документов, представлявших собой смысловые символы: амулеты, украшения, татуировки, орнамент и т. д.

Поучительно проследить развитие документальных каналов на фоне археологической шкалы, включающей, как известно, верхний палеолит, мезолит, неолит, медный век, железный век. Палеолитическое искусство, зародившееся 35 тысяч лет назад в виде резьбы по кости, уже 5 тысяч лет спустя представлено пещерными гравюрами и картинами, различными скульптурами, украшениями, орнаментированными изделиями. По-видимому, они не столько удовлетворяли эстетические потребности, сколько служили для передачи опыта, были предметами магии и мистики. Небольшие скульптуры палеолитических "венер" носились в качестве подвесок, были в ходу всевозможные ожерелья, браслеты, диадемы, кольца, которые вырезались из слоновой кости, кости мамонта, составлялись из ракушек, зубов животных, цветных камушков. Изображения в подземных галереях иногда сопровождались знаками в форме квадратов, точек, колоколообразных кривых, стрелок, очевидно, несущих какой-то скрытый от нас смысл.

Пещерная живопись достигла апогея примерно 15— 12 тысяч лет назад, когда искусно создавались громадные анималистические ансамбли. Наряду с реалистическими изображениями женщин и мужчин, мамонтов, бизонов, лошадей, носорогов часто встречаются зооморфные и антропоморфные фантазии в виде туловища медведя с головой волка, "шаманских масок", "дьяволят" с увенчанной рогами головой и покрытым шерстью телом. Последние несомненно играли роль магических символов. Позже изображения утрачивают живость и реалистичность, схематизируются, и сменяются мезолитическими наскальными изображениями (10—8 тысяч лет назад), где центральное место занимают не животные, а люди. Затем следует неолитическое искусство, которое постепенно лишается образной выразительности, приобретает однотипность, когда односюжетные изображения почти не отличаются друг от друга и превращаются в ритуальные символы1. Однотипность и однообразность рисунков есть признак пиктографии, т. е. предвестник письменности.

Что послужило причиной затухания первобытного изобразительного искусства? Причина может быть только одна: те утилитарные, культовые и социально-педагогические функции, которые оно выполняло, перешли к другому коммуникационному каналу — устной речи, экспрессивные потенции живого слова стали достаточными для удовлетворения коммуникационных потребностей родовых общин охотников и собирателей. В социальной памяти преимущественное развитие получила устная передача всевозможных текстов от поколения к поколению, а не трудоемкая петрография. В этом факте видна взаимозависимость документальных и недокументальных коммуникационных каналов, общность их общественного назначения.

Итак, можно сделать вывод, что еще в "каменном веке" человеческое общество использовало для смысловой коммуникационной деятельности три канала: невербальный, вербальный и документальный. Учитывая последовательность возникновения и параллельность существования этих каналов, можно вывести закон кумуляции коммуникационных каналов (закон ККК): появление нового канала не означает вытеснение старого, но стимулирует его модернизацию. Вербальный канал существовал и существует до сих пор совместно с невербальным каналом, они не отрицают, а дополняют друг друга. Первобытное искусство появилось в период слабого развития устного слова, чем объясняется его стремительный расцвет на ранних этапах первобытного общества, но затем оно было потеснено вербальными средствами управления обществом и передачи культурного наследия. Потребовалось усиление коммуникационных потенций документального канала, что и произошло при становлении древнейших цивилизаций в III тысячелетии до н.э., когда была изобретена письменность.

Письменность — коммуникационное средство, открывшее новый канал документальной коммуникации; затем рукописные документы были дополнены печатными изданиями и прессой, использующими сперва мануфактурную, а с XIX века — индустриальную техническую базу. Параллельно развивались недокументальные каналы: вербальная коммуникация получила в свое распоряжение проводную (телеграфно-телефонную) связь и радиосвязь. Телевидение — синтез вербального и невербального каналов.

Информатизация есть не что иное, как обогащение социальной коммуникации новыми коммуникационными каналами и средствами, прежде всего — компьютерными. Наряду с человекочитаемыми, появляются Машиночитаемые документы (от магнитных звукозаписей и видеозаписей до оптических дисков), традиционную почту дополняет почта электронная, глобальная телекоммуникация стала обыденным явлением. При этом в соответствии с законом кумуляции коммуникационных каналов все вошедшие в социальную жизнь естественные и искусственные каналы и средства продолжают сосуществовать. Сосуществование не исключает известную конкуренцию между близкими по общественному назначению средствами, например, художественная литература и художественные телепередачи, книга и видеокассета.

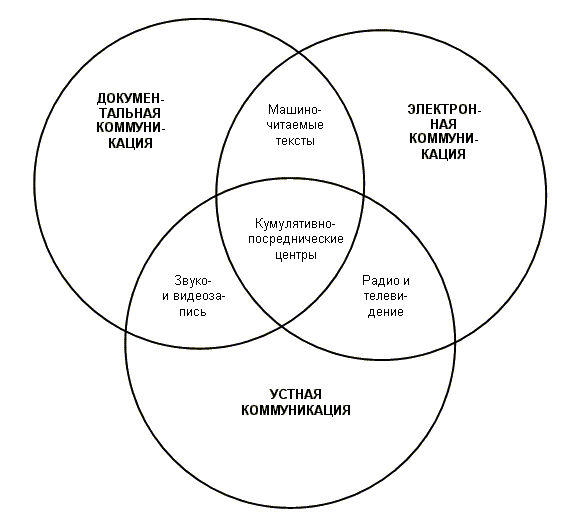

В зависимости от материально-технического оснащения, т.е. oт применяемых каналов, различаются три рода социальной коммуникации, подобно "родам войск":

1. Устная коммуникация, использующая, как правило, одновременно и в неразрывном единстве естественные вербальные и невербальные каналы и средства.

2. Документальная коммуникация, применяющая искусственно созданные каналы, прежде всего — письменность и печать, а также изобразительное искусство, для передачи смыслов во времени и в пространстве.

3. Электронная коммуникация, основанная на проводной и радиосвязи, компьютерной технике, магнитных и оптических средствах записи.

Все три рода взаимодействуют друг с другом, образуя смешанные, гибридные коммуникационные каналы и средства, например, радио и телевидение, звуко- и видеозаписи, машиночитаемые текстовые документы. Если наглядно изобразить соотношение между разными родами коммуникаций оказывается, что центральная область пересечения всех трех родов принадлежит современным кумулятивно-посредническим средствам (библиотеки, музеи, справочные службы и др), использующим в комплексе все роды социальной коммуникации (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Система коммуникационных