- •7.091708 «Технология хранения, консервирования и переработки рыбы и морепродуктов»

- •Керчь, 2005г.

- •Рабочее место студента

- •Лабораторная работа №1 Техника безопасности в химических лабораториях

- •Химические реактивы, их хранение и работа с ними

- •Оборудование лаборатории.

- •Нагревательные приборы

- •Лабораторная работа № 2 Лабораторная посуда

- •Общие сведения

- •Мерная посуда

- •Практическая часть

- •Лабораторная работа № 3 Взвешивание

- •Аналитические весы

- •Лабораторная работа № 4 Фильтрование и декантация

- •Лабораторная работа №5 Приготовление растворов

- •Общие сведения

- •Лабораторная работа № 5 Перекристаллизация. Очистка веществ

- •Лабораторная работа № 6 Перегонка (дистилляция) жидкостей

Лабораторная работа № 6 Перегонка (дистилляция) жидкостей

Цель работы: приобретение навыка очистки веществ методом перегонки

Общие сведения

Каждая жидкость имеет определенное давление паров, которое зависит от температуры. При нагревании жидкости давление насыщенного пара увеличивается. При температуре, когда давление насыщенного пара равно атмосферному, жидкость закипает, т. е. процесс парообразования происходит не только с поверхности, но и во всем ее объеме. Дальнейшее нагревание жидкости не приводит к повышению ее температуры, и вся теплота расходуется на переход вещества из жидкого состояния в газообразное.

Жидкое вещество характеризуется своей температурой кипения, которая служит критерием чистоты вещества. Однако на температуру кипения влияет давление, с понижением которого она снижается. Это свойство лежит в основе многих лабораторных приемов, связанных с осушкой веществ, а также с перегонкой жидкостей при пониженных давлениях.

Воздух, находящийся в жидкостях, оказывает положительное влияние на характер кипения. Его мельчайшие пузырьки служат центрами, вокруг которых происходит процесс парообразования, и жидкость при этом кипит ровно и спокойно. Полное удаление воздуха из кипящей жидкости приводит к ее перегреву, в результате чего кипение происходит толчками и часто сопровождается выбросами. Чтобы избежать перегревов, в жидкость добавляют «кипелки»: маленькие кусочки фарфора, пемзы или других пористых материалов, поверхностный слой которых содержит воздух. Такие материалы, особенно тонкие стеклянные капилляры, оплавленные с одной стороны, или стеклянная вата являются лучшим средством для предупреждения толчков при кипении. При перегонке часто применяется механическое перемешивание кипящей жидкости или введение в нее веществ, которые при нагревании разрушаются, выделяя инертный газ.

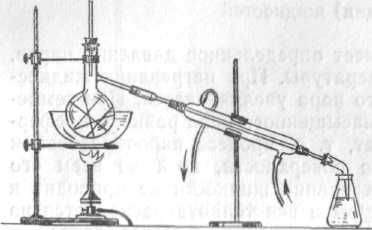

Каждое жидкое вещество кипит при строго определенной температуре. Это лежит в основе процесса очистки жидких веществ путем перегонки. Осуществляется она при высокой температуре кипения и обычном давлении с использованием установки, состоящей из колбы Вюрца, холодильника и приемника (рис.). Колбу берут с таким учетом, чтобы перегоняемая жидкость занимала не более 2/з ее объема. Колбу закрывают пробкой с термометром, конец которого должен находиться на уровне бокового отвода или несколько ниже него. Боковой отвод колбы заходит в нос холодильника не менее чем на 4—5 см.

Присоединяя холодильник, необходимо соблюдать следующее правило: вода должна поступать в холодильник всегда с нижнего опущенного конца и выходить из верхнего приподнятого. Холодильная муфта (рубашка) должна быть всегда заполнена водой.

При долгом употреблении в холодильной рубашке часто образуется красновато-желтый налет оксидов железа, попадающих с водой из водопроводных труб. Избавиться от него возможно, если налить в рубашку 10-16 % раствор соляной кислоты, при этом на резиновые трубки около отводов надевают зажимы. Осторожно поворачивая холодильник, растворяют образовавшийся налет, затем кислоту выливают, холодильник снова соединяют с водопроводом и пропускают воду в течение 5-6 минут.

Перегонять жидкость, применяя холодильник Либиха, можно только тогда, когда температура паров не превышает 1500С.

Прибор

для перегонки при обычном давлении.

Прибор

для перегонки при обычном давлении.

После сборки установки надежно закрепляют все ее части, подгоняют пробки и соединения, колбу заполняют жидкостью через воронку, нижний конец которой входит в колбу ниже бокового отростка. Колбу нагревают на водяной бане или асбестированной сетке. Пользоваться открытым пламенем газовой горелки при перегонке легковоспламеняющихся жидкостей строго воспрещается.

Нагревание кипящей жидкости следует отрегулировать таким образом, чтобы не было слишком бурного кипения. В противном случае капли кипящей жидкости могут попасть в отводную трубку и загрязнить дистиллят.

При дробной, или фракционной, перегонке смесей вещества разделяют по фракциям, имеющим определенные температуры кипения. Дробная перегонка проводится, как правило, с использованием дефлегматора. В этом случае вместо колбы Вюрца применяют обыкновенную круглодонную колбу, которую соединяют с дефлегматором посредством пробки или шлифа. В верхнюю часть дефлегматора вставляют специальную насадку с боковым отводом для холодильника и вводом для термометра. Процесс фракционной перегонки применяют при выполнении точных и специальных работ.

Некоторые смеси разделить фракционной перегонкой нельзя. Так, например, смесь, состоящая из 7 частей этанола и 93 частей бензола, кипит и нераздельно перегоняется при 60 °С, в то время как спирт кипит при 78, а бензол при 80 °С. Иногда подобные смеси имеют температуру кипения выше, чем составляющие ее компоненты. Раствор соляной кислоты с концентрацией 20,2 % кипит при 110°С, тогда как температура кипения воды 100°С, а хлороводорода —84 °С.

Смеси, которые нельзя разделить перегонкой, получили название нераздельнокипящих, или азеотропных.

Колбы Вюрца (а) и Кляйзена (б).

Для перегонки жидкостей, имеющих высокую температуру кипения или разлагающихся при низких температурах, применяют вакуумную перегонку. Снижение температуры кипения достигается в таких случаях уменьшением давления в системе.

Главное требование вакуумной перегонки — полная герметичность аппаратуры. Вакуум при перегонке создается с помощью водоструйного или форвакуумного насоса, а вместо колбы Вюрца применяется колба Кляйзена.

Практическая часть

Получите у лаборанта жидкость, подлежащую перегонке. Измерьте ее объем.

Найдите по справочнику температуру кипения перегоняемого вещества.

Соберите прибор для перегонки.

С помощью воронки влейте жидкость в перегонную колбу, бросьте внутрь колбы несколько кипятильных камешков, вставив в горло колбы пробку с термометром. Включите нагреватель и ведите перегонку, регулируя нагрев таким образом, чтобы в приемник поступало не более 2-3 капель конденсате в секунду.

Запишите температуру начала отгонки (при которой в приемник начали поступать первые капли дистиллята). Ход перегонки записывается в виде таблицы.

Время |

Продолжительность перегонки |

Температура, °С |

11 час 05 мин |

0 |

56 |

11 час 10 мин |

5 |

57 |

Когда в перегонной колбе останется на дне 1-2 мл жидкости, прекратите перегонку, запишите конечную температуру, выключите воду в холодильнике. Не следует вести отгонку досуха во избежание разложения вещества.

6. Измерьте объем отогнанной жидкости. Рассчитайте выход чистого вещества в % к исходному количеству.

Литература

Бойко К.М. и др. Общая и неорганическая химия. Практикум. – К.: «Вища школа», 1987.

Воскресенкий П.И. Техника лабораторных работ. - М: Госхимиздат, 1962.

Хаускрофт, Э. Констебл. – Современный курс общей химии. - М.: «Мир», 2003

Хомченко И.Г. Общая химия .- М: «Химия», 1987

Лабораторные работы по органической химии. /Под редакцией Гинзбурга О.Ф. - М.: Высшая школа, 1974.