- •Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата 14

- •Глава 2 83

- •Глава 3 126

- •Глава 5 273

- •Глава 6 470

- •Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата основные звенья жевательно-речевого аппарата

- •Venter anterior т. Digastricus — переднее брюшко двубрюшной мышцы

- •Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •Прикус. Виды прикуса

- •Жевание и глотание

- •Глава 2

- •Клинические методы обследования

- •Соотношение ширины резцов верхней гелюсти и длины переднего отрезка верхней зубной дуги по Коркгаузу

- •Параклинические методы обследования

- •Выносливость пародонта верхней и нижней гелюстей в килограммах (по Габеру)

- •Функциональная выносливость опорного аппарата зубов в килограммах (по д. П. Конюшко)

- •Глава 3

- •Глава 4 клиническая картина1 (симптоматология) различных патологических состояний

- •Глава 5

- •Клинико-фармакологическая характеристика и дифференцированное применение психотропных средств у стоматологических больных

- •Обезболивание на ортопедическом стоматологическом приеме

- •Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного

- •Специальная подготовка полости рта к протезированию

- •Замещение дефектов коронки зуба протезирование вкладками

- •(По Осборну, Лэми)

- •Пластиногные аппараты на верхнюю гелюсть с наклонной плоскостью для легения дисталъного прикуса.

- •Остеотомия в области тела гелюсти с остеоэктомией:

- •Остеотомия в области ветви нижней гелюсти:

- •По Келе

- •По назнагению:

- •Глава 6

Жевание и глотание

♦ Жевание {лат.— masticatio) — одна из начальных фаз процесса поглощения пищи, состоящая в измельчении, растирании и перемешивании пищи со слюной, в результате которых происходит формирование пищевого комка.

Жевание отдельной порции пищи, находящейся в полости рта, продолжается в среднем 10—15 с. Академиком И. П. Павловым было установлено рефлекторное влияние жевания на секрецию слюнных желез, секреторную и моторную функцию желудка. Полноценное

жевание также положительно влияет на кровообращение и основной обмен веществ.

Жевание представляет собой совокупность механических процессов, направленных на раздробление и измельчение пищи в полости рта. Механическая обработка пищи осуществляется зубами, совершающими вместе с нижней челюстью сложный цикл движений.

В жевательных экскурсиях нижней челюсти различают движения основные (непосредственно связанные с размалыванием пищи) и вспомогательные (совершаемые для захвата и перемещения пищи в полости рта при жевании).

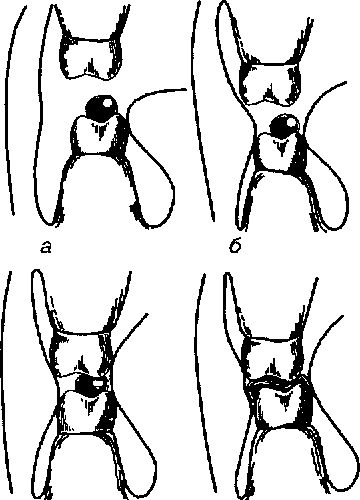

После откусывания пищи передними зубами раздробление ее происходит преимущественно с помощью клыков и премоляров. В этой фазе жевания иногда участвуют и первые моляры. Медиальный валик щечной мышцы, прижимаясь к зубам и образуя стенку преддверия полости рта, способствует удержанию пищи на окклюзионной поверхности зубов, возвращению ее из преддверия на зубы и перемещению в полость рта (рис. 1.28).

Затем пища подвергается растиранию, которое осуществляется путем активных движений нижней челюсти в стороны. Одновременно наступает обильное слюноотделение, способствующее образованию скользкого пищевого комка за счет содержащегося в слюне муцина. Степень измельчения пищи регулируется рецепторами слизистой оболочки полости рта и языка.

Рис.

1 28. Схема

жевания,

а

—

зубы

разомкнуты,

движением

языка

пища

перемещена

на

коренные

зубы,

бив

—

зубы

начинают

смыкаться

при

одновременном

образовании

щечного

валика,

г

—

пищевой

комок

раздавлен

зубами

65

3 Чак 55

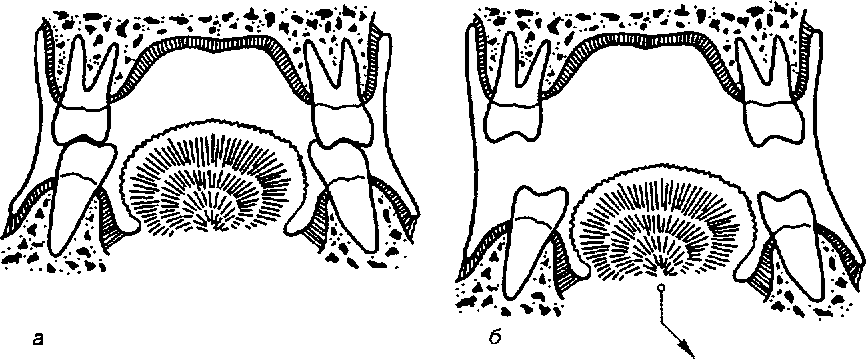

Рис.

1 29 Цикличность

движений

нижней

челюсти

(А

Гизи):

а

—

положение

центральной

окклюзии,

б—

нижняя

челюсть

опущена

и

смещена

в

сторону,

в

—

боковая

окклюзия,

в

—

центральная

окклюзия

желудка, а во время глотания — рефлекторное расслабление тонуса этих мышц.

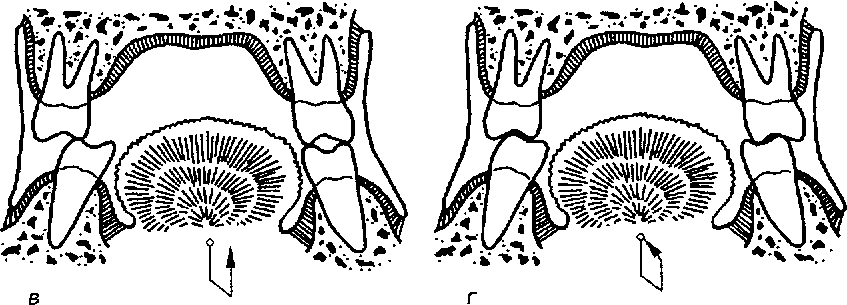

При пережевывании пищи нижняя челюсть совершает цикл движений. Гизи представил циклигность движений нижней гелюсти в виде схемы (рис. 1.29).

Начальным моментом движения является положение центральной окклюзии. Затем непрерывно следуют одна за другой четыре фазы:

впервой фазе челюсть опускается и выдвигается вперед;

во второй фазе происходит смещение челюсти в сторону (боковое движение);

в третьей фазе зубы смыкаются на рабочей стороне одноименными бугорками, а на балансирующей — разноименными;

вчетвертой фазе зубы возвращаются в положение центральной окклюзии, и жевательный цикл повторяется.

После окончания жевания челюсть устанавливается в положение, обусловленное функциональным покоем жевательных мышц1.

« Функциональный покой жевательных мышц — это состояние их максимального расслабления. При этом нижняя челюсть опущена и между передними зубами наблюдается просвет величиной 1— 13 мм (в среднем 2—Змм), то есть свободное межокклюзионное пространство. Губы лежат свободно, сглаживаются носогубные складки.

Глотание. Проведение пищи из полости рта по глотке в пищевод осуществляется в результате сложного координированного рефлекторного акта глотания, во время которого происходит в определенной последовательности сокращение мышц языка, глотки, гортани:

первая фаза акта глотания — произвольная, подъемом языка пищевой комок продвигается за передние дужки;

вторая фаза — продвижение пищевого комка по глотке к входу в пищевод — непроизвольная, обеспечивается врожденным рефлексом;

третья фаза глотания является продолжением второй — приближение пищевого комка к входу в пищевод вызывает рефлекторное открытие входа в пищевод и активное продвижение комка по пищеводу благодаря перистальтическому сокращению его мускулатуры.

3*

67

ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ, РЕЧЬ, ДЫХАНИЕ

Звукообразовательная функция имеет большое значение в деятельности человека. Следует отметить, что животным присуща лишь голосообразователъная функция, а человеку и регевая.

В воспроизведении звуков участвуют три основных отдела дыхательного аппарата:

легкие, бронхи, трахея (нижний резонатор);

голосовой аппарат гортани, в частности голосовые складки;

3) резонирующие полости рта, носа и придаточных пазух, изменяющие свою форму вследствие движения нижней челюсти, губ, сокращения мышц нёба и щек (верхний резонатор).

В момент произнесения звука голосовая щель вначале закрыта, т. е. голосовые складки находятся в напряженном и сомкнутом состоянии. Затем, под давлением воздуха, находящегося в легких, трахее и бронхах, она открывается на очень короткое время и в этот момент часть воздуха прорывается через голосовую щель, после чего голосовые складки вновь смыкаются; частота этих колебательных движений соответствует высоте издаваемого тона.

Таким образом, при фонации ток воздуха, выходящего из нижнего резонатора, периодически с определенной частотой прерывается и находится в состоянии колебательного движения. Эти колебания воздуха создают звук. Высота его зависит от числа подобных колебаний или перерывов в секунду.

На высоту и тембр голоса влияют величина голосовых складок, их напряжение и особенности резонаторов. Поэтому, желая произнести звук определенной высоты, человек, сокращая определенным образом гортанные мышцы, уже рефлекторно придает голосовым складкам необходимую длину и напряжение, а верхним резонаторам — определенную форму.

Звук различается по высоте, тембру и силе. Высота звука связана с частотой колебаний голосовых складок, а частота, в свою очередь, — с их длиной и напряжением. Полости рта и носа, куда попадает воздух, выходящий из гортани, уже не могут изменить высоту звука. Являясь верхним резонатором, они усиливают лишь некоторые тоны гортанного звука, вследствие чего последний приобретает определенный тембр.

Кроме того, меняя положение щек, языка, нёба и губ, мы произвольно можем менять тембр звуков, но лишь в определенных пределах. Характеристика тембра голоса каждого человека отличается исключительной индивидуальностью, поэтому мы узнаем голоса знакомых людей.

Произнесение определенных звуков разговорной речи зависит не от гортани, а от формы рта, глотки и взаимного расположения находящихся в них органов. Сила звука связана с силой выдоха, который зависит не только от поперечнополосатой дыхательной мускулатуры, но, в определенной мере, и от степени сократительной способности гладкой мускулатуры бронхов.

Во время речи глотка резонирует звуки, возникающие в гортани. Формирование тембра голоса происходит в полостях гортани, глотки, носа, его придаточных пазух и рта. Усилению и окраске голоса способствует то обстоятельство, что полость глотки может изменять свой объем и форму, а мягкое нёбо имеет большую подвижность и может изменять направление движения звуковых колебаний (в полости рта и носа).

Гортань создает звук определенной высоты и силы, а образование гласных и согласных звуков происходит в основном в ротовой и в меньшей мере глоточных полостях. При произнесении гласных звуков мягкое нёбо отгораживает носоглотку от полости рта, согласные звуки произносятся при опущенном мягком нёбе.

В формировании согласных звуков, их твердости, тональности и тембра важную роль играет язык, особенно его кончик, артикулирующий с оральной поверхностью передних зубов и твердым нёбом.

Зубы также имеют большое значение для звукообразования. Отсутствие режуще-бугоркового контакта между передними зубами, наличие трем, диастем, а также отсутствие передних зубов нарушают не только эстетику, но и звукопроизношение, особенно свистящих и шипящих («С», «3», «ц», «ч», «ш», «щ») и губных («п», «б», «в», «ф») согласных.

Потеря зубов в боковом отделе зубного ряда, осложненная уменьшением межальвеолярной высоты, приводит к трудностям в произношении гласных.

Аномалии прикуса и деформации окклюзионной поверхности зубных рядов часто сопровождаются нарушениями дикции. Такие больные нуждаются в комплексном лечении с участием ортопеда, ортодонта и логопеда.

Большое внимание уделяется нормальному звукопроизношению при протезировании больных с частичной и полной потерей зубов. В связи с этим существуют определенные правила конструирования промежуточной части мостовидного протеза и постановки искусственных зубов в съемных протезах с целью профилактики фонетических нарушений.

Нормальным для человека является дыхание через нос.

♦ Дыхание (лат — respiratio) — периодические движения грудной клетки, изменяющие ее объем и вызывающие возвратно-поступательное движение воздуха в дыхательных путях.

Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной клетке, воздух устремляется в обе половины носа. Поскольку плоскость ноздрей расположена горизонтально, струя воздуха вначале направляется вверх, больше по общему носовому ходу и частично по среднему. В связи с продолжающейся тягой в сторону хоан, основная масса воздуха аркообразно поворачивает назад и идет на уровне среднего носового хода, хотя часть воздушной струи достигает свода носа и здесь поворачивает к хоанам.

При выдохе струя воздуха проходит от носоглотки через хоаны к ноздрям. Поэтому основная часть воздушной массы при выдохе идет на уровне нижнего носового хода. При вдохе из придаточных пазух носа выходит часть воздуха, что способствует согреванию и увлажнению вдыхаемого воздуха, а также диффузии его в обонятельную область. При выдохе воздух поступает в пазухи. Около половины (45%) всего сопротивления дыхательных путей принадлежит полости носа, что обусловлено и относительной узостью, изогнутым характером носовых ходов, и неровной поверхностью их стенок. Если дыхание осуществляется через рот, вдох становится менее глубоким, что уменьшает количество поступающего в организм кислорода и может сказаться на деятельности нервной, сосудистой, кроветворной и других систем, особенно у детей.

Появление некоторых этнических признаков в какой-то мере объясняется климатическими условиями. В жарком климате дыхание через рот является одной из мер повышения теплоотдачи. При таком дыхании ротовая щель постоянно зияет, в силу чего давление языка на зубы становится превалирующим. А это обстоятельство является наиболее частой причиной протрузии передних зубов у представителей негроидной расы.

Совершенно противоположный механизм формирования прикуса у представителей северных народов. Холод и ветры вынуждают почти к постоянному дыханию через нос при плотно сжатых губах. При этих условиях возникает определенное равновесие между давлением языка и губ на передние зубы. Может быть, поэтому, наряду с прямым прикусом, значительно чаще у жителей Севера встречается ретрузия передних зубов.