- •Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата 14

- •Глава 2 83

- •Глава 3 126

- •Глава 5 273

- •Глава 6 470

- •Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата основные звенья жевательно-речевого аппарата

- •Venter anterior т. Digastricus — переднее брюшко двубрюшной мышцы

- •Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •Прикус. Виды прикуса

- •Жевание и глотание

- •Глава 2

- •Клинические методы обследования

- •Соотношение ширины резцов верхней гелюсти и длины переднего отрезка верхней зубной дуги по Коркгаузу

- •Параклинические методы обследования

- •Выносливость пародонта верхней и нижней гелюстей в килограммах (по Габеру)

- •Функциональная выносливость опорного аппарата зубов в килограммах (по д. П. Конюшко)

- •Глава 3

- •Глава 4 клиническая картина1 (симптоматология) различных патологических состояний

- •Глава 5

- •Клинико-фармакологическая характеристика и дифференцированное применение психотропных средств у стоматологических больных

- •Обезболивание на ортопедическом стоматологическом приеме

- •Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного

- •Специальная подготовка полости рта к протезированию

- •Замещение дефектов коронки зуба протезирование вкладками

- •(По Осборну, Лэми)

- •Пластиногные аппараты на верхнюю гелюсть с наклонной плоскостью для легения дисталъного прикуса.

- •Остеотомия в области тела гелюсти с остеоэктомией:

- •Остеотомия в области ветви нижней гелюсти:

- •По Келе

- •По назнагению:

- •Глава 6

Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата основные звенья жевательно-речевого аппарата

ОРГАН, ЗУБОЧЕЛЮСТНАЯ СИСТЕМА, АППАРАТ

Орган (от гр. organon — орудие, инструмент, орган) — филогенетически сложившийся комплекс различных тканей, объединенных развитием, общей структурой и функцией.

В составе органа могут присутствовать различные ткани, нередко всех четырех групп, из которых одна или несколько преобладают и определяют его специфическое строение и функцию.

Орган является целостным образованием, имеющим определенные, присущие только ему, форму, строение, функцию, развитие и положение в организме. Для выполнения ряда функций только одного органа оказывается недостаточно. Поэтому возникают комплексы органов — системы.

Система (от гр. systema — целое, составленное из частей; соединение) — совокупность органов, сходных по своему общему строению, функции, происхождению и развитию.

Зубные ряды образуют единую функциональную систему — з^- богелюстную, единство и устойчивость которой обеспечивается альвеолярным отростком верхней и альвеолярной частью нижней челюсти, пародонтом.

Зубы человека являются частью жевателъно-регевого аппарата.

Аппарат (от лат. apparatus) — объединение систем и отдельных органов, функционирующих в сходном направлении или имеющих общность происхождения и расположения.

Жевательно-речевой аппарат—комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих систем и отдельных органов, принимающих участие в жевании, дыхании, звукообразовании и речи.

В жевательно-речевой аппарат входят:

лицевой скелет и височно-нижнечелюстные суставы;

жевательные мышцы;

органы, предназначенные для захватывания, продвижения пищи, формирования пищевого комка, для глотания, а также зву- коречевая система: губы, щеки с их мимической мускулатурой, нёбо, язык;

4) органы откусывания, раздробления и размельчения пищи (зубы), и ее ферментативной обработки (слюнные железы).

ЧЕЛЮСТИ И АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ЧАСТИ, ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ

Верхняя челюсть

Верхняя челюсть представляет собой парную кость. Каждая из половин имеет тело и по четыре отростка: лобный, скуловой, нёбный и альвеолярный. Последний заканчивается справа и слева альвеолярными буграми.

Альвеолярным отростком верхней или альвеолярной частью нижней челюсти называют тот ее отдел, где располагаются корни зубов.

Верхнечелюстные кости участвуют в образовании глазниц, полости носа и подвисочной впадины. Внутри тела челюсти имеется пазуха. Верхнечелюстные кости ажурны. Такое строение обусловлено функциями дыхания, речеобразования и жевания. При этом сопротивление жевательному давлению (см. с. 26) на верхней челюсти оказывают костные устои (контрфорсы) (рис. 1.3).

Контрфорсы (фр.— противодействующая сила, противоустои) — мощные утолщения компактного вещества верхней челюсти, являющиеся путем передачи жевательного давления.

Различают следующие контрфорсы: лобноносовой, скуловой, крылонёбный, нёбный.

Жевательное давление, исходящее от центральных, боковых резцов, клыка и первого премоляра распространяется по лоб-

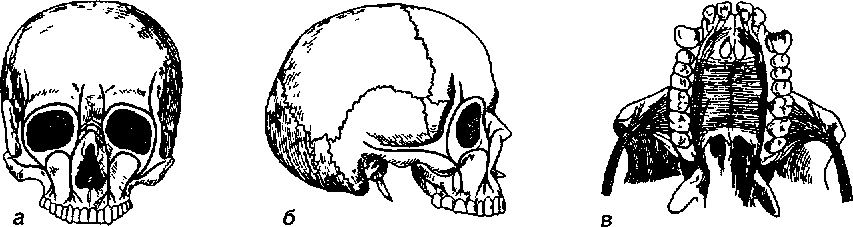

Рис

1 3. Контрфорсы верхней челюсти (по

Валькгофу)- а — вид спереди, б — вид

сбоку,

в — небные контрфорсы

(череп примата)

ноносовым контрфорсам на поверхность глазницы, носовую, слезную и лобные кости вертикально.

Скулоальвеолярный гребень, скуловая кость со скуловым отростком образуют скуловой контрфорс, по которому давление от боковых зубов распределяется по боковому краю орбиты на лобную кость, через скуловую дугу на височную кость, а также через нижний край глазницы в верхнюю часть лобноносового контрфорса.

Жевательное давление от боковых зубов воспринимается также крылонёбным контрфорсом, образованным бугром верхней челюсти и крыловидным отростком. По нему оно передается на основание черепа.

Нёбный контрфорс уравновешивает поперечные горизонтальные напряжения. Он образован нёбными отростками верхней челюсти, составляющими твердое нёбо.

Кроме того, к образованиям, укрепляющим верхнюю челюсть и нейтрализующим давление, возникающее при жевании, относятся сошник и медиальные стенки верхнечелюстных пазух.

В клинической анатомии выделяют твердое и мягкое нёбо. Твердое нёбо включает в себя покрытые слизистой оболочкой и подслизистым слоем нёбные отростки верхней челюсти и горизонтальные пластинки нёбной кости. Используется в качестве протезного ложа при обширной потере зубов на верхней челюсти. В переднем отделе нёба располагаются поперечные нёбные складки, участвующие в растирании мягкой пищи и усиливающие при этом вкусовое восприятие рецепторами языка.

Свод твердого нёба может иметь различную высоту и конфигурацию. В области срединного нёбного шва порой определяется нёбный валик (torus palatinus). Наиболее часто встречающиеся очертания нёбного валика [Трезубов В. Н., 1966]: овальные; ланцетовидные; эллипсоидные; округлые; овоидные; с перетяжкой в виде песочных часов; неправильной формы. На рис. 1.4 формы валиков представлены в порядке частоты встречаемости.

Ближе к мягкому нёбу (нёбной занавеске) контурируются две нёбные ямки, являющиеся ориентирами при определении дисталь- ной границы съемного протеза верхней челюсти. На нёбе располагаются механо- и терморецепторы.

Мягкое нёбо спереди граничит с задним краем твердого нёба, по сторонам связано с боковыми стенками глотки. Дорзально оно оканчивается свободным краем, повторяющим конфигурацию заднего края костей твердого нёба.

Мягкое нёбо образовано рядом мышц:

тт. uvulae — мышцы язычка (укорачивают язычок, поднимая его);

ООсфо

б в г д е ж з

Рис. 1 4. Контуры небных валиков (по В. Н. Трезубову): а — овальный; б — ланцетовидный, в — эллипсоидный, г—округлый, д — овоидный, е — с перетяжкой, в виде песочных часов, ж, з — неправильной формы

т. tensor veli palatini — мышца, натягивающая мягкое нёбо (растягивает передний отдел мягкого нёба и глоточный отдел слуховой трубы);

т. levator veli palatini — мышца, поднимающая мягкое нёбо (суживает глоточное отверстие слуховой трубы);

т. palatoglossus — нёбно-язычная мышца (суживает зев, сближая передние дужки с корнем языка);

т. palatopharyngeus — нёбно-глоточная мышца (сближает нёбно- глоточные дужки и подтягивает вверх нижнюю часть глотки и гортань).

Из указанных мышц только мышцы язычка заканчиваются в самом нёбе, а остальные, являясь парными, соединяют мягкое нёбо с другими органами, что дает возможность менять положение и форму соответственно той или иной функции:

при сокращении мышц полость рта полностью отделяется от глотки;

при дыхании (см. с. 69) герез нос — мягкое нёбо дугообразно спускается на задний отдел языка, изолируя полость рта от глотки, в силу чего при пережевывании пищи возможно свободное дыхание;

гл

и

при дыхании герез рот, а также при акте глотания — мягкое нёбо выпрямляется и плотно примыкает к задней стенке глотки, отделяя носоглотку от ротовой части глотки и полости рта. При этом мышцы мягкого нёба, входящие в состав нёбно-язычных дужек, соединяются с поперечной мышцей языка, образуя сжимающее глоточное кольцо.

Нижняя челюсть

Нижняя челюсть является подвижной костью лицевого скелета, состоящей из тела, ветви, угла.

Тело переходит в альвеолярную гасть, в которой располагаются корни зубов.

Ветвь имеет два отростка - мыщелковый, заканчивающийся головкой нижней челюсти, и венечный.

Соотношение высоты ветви к протяженности тела челюсти у взрослых составляет 6,5—7:10. Угол нижней челюсти в норме равняется 120 + 5° (В. Н. Трезубов).

Нижняя челюсть покрыта компактной пластинкой, которая выстилает также стенки зубных альвеол. Наиболее массивно компактное вещество представлено в области подбородка, углов и в основании челюсти. Кроме того, на наружной и внутренней поверхностях челюсти имеются складки компактного вещества — соответственно косая и гелюстно-подъязыгная линии.

Челюстно-подъязычная линия — место прикрепления одноименной мышцы. Может вносить затруднения при протезировании концевых дефектов и полной потере зубов на нижней челюсти, когда она представлена острой пластинкой. При давлении базиса съемного протеза на данную линию травмируется слизистая оболочка, расположенная между ними. При этом возникает острая боль. В таких случаях нужна изоляция линии, а порой и ее хирургическое сглаживание в дистальных отделах.

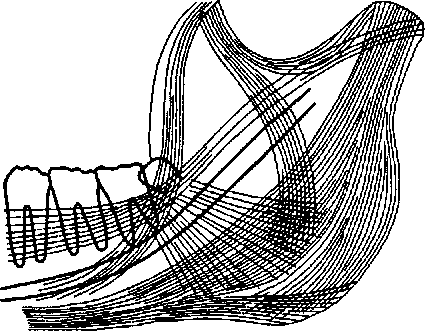

Рис

1 5. Траектории нижней челюсти

♦ Траектории нижней челюсти — строго определенные расположения балок губчатого вещества, ориентированных функциональной нагрузкой.

Внутри нижней челюсти проходят два канала, открывающиеся подбородочными и нижнечелюстными отверстиями.

На внутренней поверхности подбородка имеется подбородочная ость.

Альвеолярные части имеют богатое кровоснабжение и иннервацию. Свободный край их не перекрывает эмалево-цементной границы зубов, не доходя до нее на 2—3 мм. Альвеолы соседних зубов отделяются межзубной перегородкой, верхушка которой может иметь разную форму: остроконечную, куполообразную и усеченного конуса.

В альвеолярной части различают наружную и внутреннюю компактную пластинки и находящееся между ними губчатое вещество. Наружная компактная пластинка располагается на вестибулярной и оральной поверхностях, а внутренняя выстилает лунки.

Височно-нижнечелюстной сустав

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) осуществляет сочленение нижней челюсти с височной костью (рис. 1.6). По своему строению он является эллипсоидным. Его анатомическими особенностями являются наличие суставного диска и несоответствие сочленованныхповерхностей (инконгруэнтность).

Функционально — это парный сустав, представляющий собой в совокупности одно комбинированное сочленение. При движении в суставах возможно опускание и поднятие нижней челюсти, движение ее вперед, назад и в сторону (направо или налево). В последнем случае в суставе противоположной стороны происходит вращение головки вокруг вертикальной оси. При этом самостоятельные движения лишь на одной стороне невозможны, хотя движения в каждом суставе могут происходить в разных направлениях.

Форма и функция сустава обусловлены разнообразием принимаемой пищи, сложным характером движений нижней челюсти при

откусывании и пережевывании пищи, участием сустава в разговорной речи человека. Функции жевания и речи оказывают свое формирующее воздействие на височно-нижнечелюстной сустав на протяжении всей жизни человека.

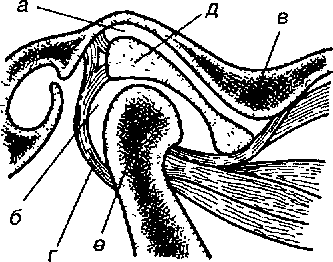

Рис.

1 6. Височно-нижнечелюст- ной сустав- а

— верхняя суставная щель, б — нижняя

суставная щель, в — суставной бугорок,

г — суставная капсула, д — суставной

диск, е — головка нижней челюсти

Нижнегелюстная ямка в 2,5—3 раза больше головки нижней челюсти, что обеспечивает свободное движение последней. Спереди она ограничена суставным бугорком, а сзади барабанной частью височной кости.

Суставной бугорок, образующий переднюю границу нижнечелюстной ямки, является выростом скуловой дуги.

В полости сустава располагается двояковогнутая овальной формы хрящевая пластинка — суставной диск. Он делит полость сустава на два несообщающихся между собой отдела: верхний и нижний. Диск компенсирует несовпадение рельефа суставных поверхностей.

При открывании рта, когда головка нижней челюсти перемещается к вершине суставного бугорка, суставной диск движется вместе с ней, обеспечивая соответствие суставных поверхностей в динамике. Это происходит благодаря тому, что латеральная крыловидная мышца, разветвляясь на два пучка, верхним вплетается в участок капсулы сустава, непосредственно соединенный с передней частью диска, а нижним пучком прикрепляется к шейке нижней челюсти. При сокращении этой мышцы нижняя челюсть и суставной диск перемещаются синхронно.

Суставная капсула представляет собой эластическую соединительнотканную оболочку, состоящую из двух слоев: наружного, фиброзного, и внутреннего, синовиального. В пространстве между задней стенкой капсулы и барабанной частью височной кости расположена рыхлая соединительная ткань, благодаря которой смягчаются толчки головки нижней челюсти и допускается ее некоторое смещение назад.

В суставе различают капсулярные и внекапсулярные связки.

МЫШЦЫ, СИЛА МЫШЦ, ЖЕВАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Мышцы головы (рис. 1.7) делятся на жевательные и мими- геские.

Жевательные мышцы

Жевательные мышцы:

m. masseter — собственно жевательная; m. temporalis — височная;

т. pterygoideus medialis — медиальная крыловидная; т. pterygoideus lateralis — латеральная крыловидная; m. mylohyoideus — челюстно-подъязычная; m. geniohyoideus — подбородочно-подъязычная;