- •Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата 14

- •Глава 2 83

- •Глава 3 126

- •Глава 5 273

- •Глава 6 470

- •Глава 1 функциональная анатомия жевательно-речевого аппарата основные звенья жевательно-речевого аппарата

- •Venter anterior т. Digastricus — переднее брюшко двубрюшной мышцы

- •Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •Прикус. Виды прикуса

- •Жевание и глотание

- •Глава 2

- •Клинические методы обследования

- •Соотношение ширины резцов верхней гелюсти и длины переднего отрезка верхней зубной дуги по Коркгаузу

- •Параклинические методы обследования

- •Выносливость пародонта верхней и нижней гелюстей в килограммах (по Габеру)

- •Функциональная выносливость опорного аппарата зубов в килограммах (по д. П. Конюшко)

- •Глава 3

- •Глава 4 клиническая картина1 (симптоматология) различных патологических состояний

- •Глава 5

- •Клинико-фармакологическая характеристика и дифференцированное применение психотропных средств у стоматологических больных

- •Обезболивание на ортопедическом стоматологическом приеме

- •Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного

- •Специальная подготовка полости рта к протезированию

- •Замещение дефектов коронки зуба протезирование вкладками

- •(По Осборну, Лэми)

- •Пластиногные аппараты на верхнюю гелюсть с наклонной плоскостью для легения дисталъного прикуса.

- •Остеотомия в области тела гелюсти с остеоэктомией:

- •Остеотомия в области ветви нижней гелюсти:

- •По Келе

- •По назнагению:

- •Глава 6

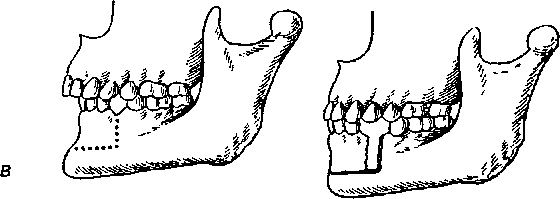

остеотомия в области тела, ветви — при микрогнатии с целью увеличения их протяженности путем разведения фрагментов и введения между ними костного аутотрансплантата (рис. 5.92, а);

Остеотомия в области тела гелюсти с остеоэктомией:

клиновидная резекция альвеолярной части с вертикальной остеотомией тела нижней челюсти по А. А. Лимбергу (рис. 5.92, 6) — с целью устранения открытого мезиального прикуса;

ступенчатая остеотомия нижней челюсти с остеоэктомией по В. А. Богацкому (рис. 5.92, в) — для уменьшения протяженности тела челюсти при мезиальном прикусе;

Остеотомия в области ветви нижней гелюсти:

горизонтальная остеотомия ветви по Костечке (рис. 5.92, г) — с целью перемещения тела челюсти, зубного ряда назад, изменения наклона окклюзионной поверхности при мезиальном и открытом прикусе;

вертикальная скользящая остеотомия по В. А. Сукачеву (рис. 5.92, д) — для устранения открытого мезиального прикуса;

сагиттальная остеотомия ветви по Обвегезеру и по Даль Пону (рис. 5.92, е, ж) — с целью перемещения тела челюсти назад и изменения наклона окклюзионной поверхности при мезиальном и открытом прикусе, либо увеличения высоты ветви и перемещения тела челюсти вперед при глубоком дистальном прикусе;

гениопластика — как один из вариантов контурной пластики (рис. 5.92, з) — проводится с целью устранения дисгармонии лица путем остеотомии с перемещением подбородочного отдела челюсти и закреплении его в новом положении, либо поднакостничным введением моделированных трансплантатов, имплантатов. Гениопластика может быть основным методом лечения при изолированной микрогении, либо одним из компонентов комплексного лечения при зубочелюстных аномалиях.

Операции на мягких тканях жевательно-регевого аппарата:

операции на губах имеют своей целью:

устранение короткой уздечки верхней, нижней губы, препятствующей устранению диастемы, вызывающей хроническую травму краевого пародонта и затрудняющую протезирование съемными конструкциями;

углубление преддверия полости рта, затрудняющего протезирование съемными протезами и способствующего хронической травме краевого пародонта;

операции на языке — проводятся по поводу короткой уздечки языка, ограничивающей его подвижность, затрудняющей протезирование съемными конструкциями протезов, а также по поводу макроглоссии. Резекция гасти языка при макроглоссии может осуществляться как самостоятельная операция перед началом орто- донтического лечения, либо она является составным компонентом сочетанного хирургического вмешательства на челюстях и языке;

3) операции на нёбе — проводятся по поводу врожденных расщелин и дефектов, возникших в результате травмы, после удаления опухоли. Для замещения подобных дефектов чаще всего используют нёбные слизисто-надкостничные лоскуты.

Другие примеры хирургического пособия описаны на с. 396, 411.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ Лечение аномалий величины челюстей

Верхняя макрогнатия. В период интенсивного роста челюстей применяют активаторы и регуляторы функции для сдерживания роста верхней челюсти. С этой целью используются внеротовые повязки. После формирования постоянного прикуса ортодонтичес- кое лечение не дает хороших результатов, поэтому назначается хирургическое лечение.

Развитие оперативного лечения верхней макрогнатии связано с именем Кон-Штока. Его методика (удаление клиновидного участка костной ткани из альвеолярного отростка, поперечная остеотомия нёба) легла в основу большинства производимых в настоящее время операций на верхней челюсти при макрогнатии, а иногда и ее прогнатии.

При всех операциях смещают передний фрагмент дистально (если прогнатия не осложнена глубоким прикусом). А. Я. Катц считал, что большее сопротивление оказывает не нёбная часть альвеолы, а нёбные межальвеолярные перегородки. Он рекомендовал в области межзубного промежутка бором удалить нёбную часть перегородки и в дальнейшем использовать скользящую дугу Энгля. При веерообразном вестибулярном отклонении верхних передних зубов производят клиновидное иссечение костной ткани вдоль корней выступающих зубов и иссечение компактной пластинки кости между корнями передних зубов.

Нижняя макрогнатия исправляется ортодонтическими, хирургическими и протезными методами. Следует заранее оговориться, что наибольшие трудности встречаются при лечении генетически обусловленных и тяжелых врожденных и приобретенных форм мезиальной окклюзии.

Ортодонтигеское легение этих форм наиболее целесообразно в детском возрасте и носит оно, главным образом, профилактический характер. Все лечебные мероприятия в этом возрасте направлены на сдерживание чрезмерного роста нижней челюсти. К сожалению, это не всегда удается, поэтому после завершения формирования жевательно-речевого аппарата лечение проводится хирургическими методами или протезированием.

Устранение нижней макрогнатии, особенно генетически обусловленной, возможно лишь комбинацией методов ортодонтии и хирургии. При резко выраженной аномалии ортодонтические мероприятия чаще всего оказываются малоэффективными. Выход следует находить в операции или протезировании.

В отношении возрастных показаний к хирургическому лечению нижней макрогнатии имеются различные мнения. Одни ученые (Н. А. Астахов и А. Я. Катц, А. А. Лимберг, Б. Н. Бынин, Аксгаузен, Штейнгардт, Бетман, Розенталь) считали, что в связи с достижениями ортодонтии к операциям следует прибегать только в старшем возрасте (после 18—20 или 25 лет), когда закончено развитие и рост челюстей и лицевого скелета. Более раннее вмешательство, по их мнению, не дает успеха и ведет к рецидиву.

Другие исследователи (М. М. Соловьев, В. А. Богацкий, Герлах, Кёле, Траунер, Обвегезер) высказываются за возможность и целесообразность хирургического лечения нижней макрогнатии в возрасте 12—15 лет. Это дает шанс задержать рост нижней челюсти, предотвратить развитие деформации и исключить психическую травму. Сторонники ранних вмешательств считают, что не столько возраст больного, сколько метод операции может быть причиной рецидива. К этому следует добавить, что причиной рецидива может быть также отсутствие перестройки функции мышц, которого при резком изменении положения фрагментов челюстей может не произойти.

Хирургигеское легение (рис. 5.93) не следует рассматривать как самостоятельный метод. Оно эффективно лишь в сочетании с ор- тодонтическим, а иногда и протетическим методами. Причем, ор- тодонтическое лечение должно предшествовать хирургическому и завершать его. Аппаратурное лечение после реконструктивной операции на челюстях преследует профилактику рецидива и коррекцию окклюзии, которая у многих больных после операции далека от совершенства. Такие больные нуждаются в диспансеризации.

Протетигеское легение пациентов показано при:

нижней макрогнатии в случае отказа больного от хирургического исправления аномалии или при наличии противопоказаний к операции;

нижней макрогнатии с потерей части или всех зубов;

невозможности проведения ортодонтического лечения по другим причинам (плохое состояние здоровья пациента, его преклонный возраст, отдаленное место жительства), отказ от ортодонтического и хирургического лечения или отсутствие положительных результатов при ранее проведенном ортодонтическом лечении.

В задачи протетического лечения входят:

1) исправление по возможности нарушенной окклюзии;