- •Механика грунтов, основания и фундаменты Конспект лекций Северодвинск

- •Isbn 5-7723-0078-4 Севмашвтуз, 2010 Содержание

- •1. Физические свойства грунтов 7

- •2. Механические свойства грунтов 23

- •3. Определение напряжений в массиве грунта 39

- •4. Теория предельного напряженного состояния грунтов 51

- •5. Расчет осадок фундаментов 56

- •6. Изменение осадок во времени 68

- •7. Проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям 81

- •8. Фундаменты на естественных основаниях 96

- •9. Свайные фундаменты 114

- •Введение

- •Физические свойства грунтов

- •Состав грунтов и свойства их составных частей

- •Классификация по происхождению

- •Классификация по зерновому составу

- •Виды воды в грунте и их свойства

- •Влияние газа, содержащегося в порах грунта, на его свойства

- •Структура и текстура грунтов

- •Характеристики физического состояния грунтов

- •Определяемые характеристики грунта

- •Вычисляемые характеристики грунта

- •Состояния пылевато-глинистых грунтов

- •Состояния сыпучих грунтов по плотности сложения

- •Классификация грунтов по гост 25100-95

- •Механические свойства грунтов

- •Основные закономерности механики грунтов

- •Закон уплотнения

- •Компрессионная зависимость

- •Коэффициент относительной сжимаемости

- •Закон уплотнения и линейная деформируемость грунтов.

- •Структурная прочность грунтов.

- •Напряженное состояние грунта при компрессионных испытаниях.

- •Определение модуля деформации грунта

- •Водопроницаемость грунтов

- •Закон ламинарной фильтрации

- •О начальном градиенте в глинистых грунтах

- •Давление в водонасыщенных грунтах

- •Сопротивление грунтов сдвигу

- •Сопротивление сдвигу сыпучих грунтов

- •Сопротивление сдвигу связных грунтов

- •Сопротивление грунтов сдвигу при трехосном сжатии

- •Определение напряжений в массиве грунта

- •Применимость решений теории упругости к грунтам

- •Фазы напряженного состояния грунта

- •Основные допущения

- •Определение напряжений в массиве грунта от действия внешних нагрузок

- •Действие сосредоточенной силы на упругое полупространство (задача Буссинеска)

- •Действие нескольких сил

- •Действие равномерно распределенного давления

- •Действие равномерно распределенной полосовой нагрузки (плоская задача)

- •Напряжения от действия собственного веса грунта

- •Распределение напряжений по подошве жестких фундаментов (контактная задача)

- •Определение перемещений

- •Теория предельного напряженного состояния грунтов

- •Общие положения

- •Устойчивость грунтов в основании сооружений

- •Развитие предельного напряженного состояния в основании жестких штампов

- •Критические нагрузки на грунт основания при полосообразной нагрузке

- •Расчет осадок фундаментов

- •Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке

- •А) расчетная схема нагруженного слоя; б) компрессионная кривая

- •Метод послойного суммирования

- •Метод эквивалентного слоя

- •Вывод основной зависимости

- •Определение осадки при слоистом основании

- •Метод линейно деформируемого слоя

- •Определение осадки

- •Определение толщины линейно деформируемого слоя

- •Изменение осадок во времени

- •Теория фильтрационной консолидации

- •Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке

- •Степень консолидации осадки и эпюры уплотняющих давлений

- •Однородный грунт при двусторонней фильтрации

- •Реологические процессы в грунтах

- •Длительная прочность и релаксация напряжений

- •Деформации ползучести грунтов и методы их описания

- •Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок сооружений

- •Проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям

- •Метод расчета конструкций по предельным состояниям

- •Сущность метода

- •Две группы предельных состояний

- •Классификация нагрузок

- •Нормативные и расчетные характеристики материалов

- •Степень ответственности зданий и сооружений

- •Коэффициент условий работы конструкции

- •Основные типы сооружений по жесткости и характер их деформаций

- •Формы деформаций и смещений сооружений

- •Предельные состояния оснований и фундаментов

- •Причины возникновения неравномерных осадок

- •Выбор типа и глубины заложения фундаментов

- •Инженерно-геологические условия площадки строительства

- •Климатические факторы

- •Особенности сооружений

- •Фундаменты на естественных основаниях

- •Определение расчетного сопротивления грунта

- •Центрально нагруженный фундамент

- •Внецентренно нагруженный фундамент

- •Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта

- •Конструкции фундаментов

- •Типы фундаментов

- •Каменные и бетонные фундаменты

- •Железобетонные монолитные фундаменты

- •Сборные ленточные фундаменты

- •Защита помещений от подземных вод и сырости

- •Расчет фундаментов на продавливание

- •Свайные фундаменты

- •Типы свай и виды свайных фундаментов

- •Сваи, погружаемые в грунт в готовом виде

- •Сваи, изготавливаемые в грунте

- •Определение несущей способности свай

- •Расчет на прочность свай по материалу

- •Расчет на прочность свай по грунту

- •Проектирование свайных фундаментов.

- •Работа свай в кусте.

- •Центрально нагруженные фундаменты

- •Внецентренно нагруженные фундаменты.

- •Свайные фундаменты, воспринимающие горизонтальную нагрузку

- •Определение осадки свайных фундаментов

- •Возникновение отрицательного трения

- •Литература

Коэффициент относительной сжимаемости

Компрессионной

кривой пользуются для определения

осадок фундаментов. После возведения

сооружения давление на грунт под

подошвой фундамента изменяется от

природного давления

![]() до значения

до значения

![]() ,

незначительно отличающегося от

,

незначительно отличающегося от

![]() .

Вследствие этого компрессионную кривую

можно в интервале

.

Вследствие этого компрессионную кривую

можно в интервале

![]() аппроксимировать секущей прямой (рис.

2 .6-б). Уравнение этой прямой будет:

аппроксимировать секущей прямой (рис.

2 .6-б). Уравнение этой прямой будет:

![]() . (2.0)

. (2.0)

Величина

![]() характеризует сжимаемость грунта в

пределах изменения давления от

до

,

поэтому ее называют коэффициентом

сжимаемости и обозначают

буквой

характеризует сжимаемость грунта в

пределах изменения давления от

до

,

поэтому ее называют коэффициентом

сжимаемости и обозначают

буквой

![]() :

:

![]() . (2.0)

. (2.0)

По рис. 2 .6 можно найти значение коэффициента сжимаемости:

![]() . (2.0)

. (2.0)

Здесь

![]() - дополнительное давление сверх

природного,

- дополнительное давление сверх

природного,

![]() равного:

равного:

![]() ,

,

где:

![]() - средняя плотность грунта в пределах

глубины взятия образца;

- средняя плотность грунта в пределах

глубины взятия образца;

![]() - ускорение свободного падения;

- удельный вес грунта.

- ускорение свободного падения;

- удельный вес грунта.

При определении удельного веса выталкивающее действие воды необходимо учитывать только в тех случаях, когда подземные воды на данной глубине воздействуют на скелет грунта в течение всего периода после отложения верхних слоев грунта до настоящего времени.

После

замены в выражении ( 2 .0)

на

![]() ,

уравнение прямой, аппроксимирующей

компрессионную кривую, запишется в

виде:

,

уравнение прямой, аппроксимирующей

компрессионную кривую, запишется в

виде:

![]() . (2.0)

. (2.0)

Приравнивая правые части ( 2 .0) и ( 2 .0), получим:

![]() ;

;

откуда:

![]() . (2.0)

. (2.0)

Правая часть ( 2 .0) является относительной деформацией грунта, отнесенной к давлению, поэтому оба выражения, входящие в ( 2 .0), называются коэффициентом относительной сжимаемости:

![]() . (2.0)

. (2.0)

И

коэффициент сжимаемости

,

и коэффициент относительной сжимаемости

имеют одинаковую размерность -

![]() .

.

Закон уплотнения и линейная деформируемость грунтов.

Продифференцировав ( 2 .0), получим:

![]() (2.0)

(2.0)

Это выражение называется законом уплотнения грунтов:

изменение коэффициента пористости грунта прямо пропорционально изменению давления.

Зависимость ( 2 .0) можно переписать в виде:

![]() . (2.0)

. (2.0)

Если

компрессионную кривую представить в

виде прямой, то из ( 2 .0) следует, что

коэффициент относительной сжимаемости

грунта

![]() является

константой для каждого грунта. Учитывая,

что левая часть в выражении ( 2 .0) является

относительной деформацией грунта,

можно сформулировать принцип линейной

деформируемости грунта:

является

константой для каждого грунта. Учитывая,

что левая часть в выражении ( 2 .0) является

относительной деформацией грунта,

можно сформулировать принцип линейной

деформируемости грунта:

при небольших давлениях относительная деформация грунта прямо пропорциональна давлению.

Однако в некоторых случаях этот принцип приводит к значительным расхождениям между рассчитываемыми и наблюдаемыми в натуре деформациями. Поэтому в последнее время исследователи стремятся учесть нелинейную зависимость между напряжениями и деформациями.

Структурная прочность грунтов.

Структурной

прочностью грунта называется напряжение

![]() ,

при котором разрушаются структурные

(водно-коллоидные или кристаллические)

связи.

,

при котором разрушаются структурные

(водно-коллоидные или кристаллические)

связи.

Уплотнение

связных грунтов начинает происходить

лишь после разрушения структурных

связей, при

![]() .

Компрессионная кривая для таких грунтов

имеет вид, показанный на Рис. 2 .7.

.

Компрессионная кривая для таких грунтов

имеет вид, показанный на Рис. 2 .7.

Определить структурную прочность грунта по компрессионной кривой трудно, так как начальный участок кривой обычно имеет выпуклость. Объясняется это нарушением структуры образца, которая происходит по следующим причинам:

при отборе монолитов из скважины, хранении их и взятии образца в одометр;

при сжатии образца разрушение структурных связей сначала происходит в отдельных, наиболее напряженных точках контактов частиц даже при незначительном давлении.

Более четко начало первичного сжатия грунта ( ) выявляется при использовании компрессионной кривой, построенной в полулогарифмической системе координат (рис. 2 .7,б).

В этом

случае компрессионной кривой первичного

сжатия будет прямая ВС. Продолжение

этой прямой вверх до пересечения с

горизонтальной линией АВ’, соответствующей

значению начального коэффициента

пористости

![]() ,

позволяет найти величину

,

позволяет найти величину

![]() .

.

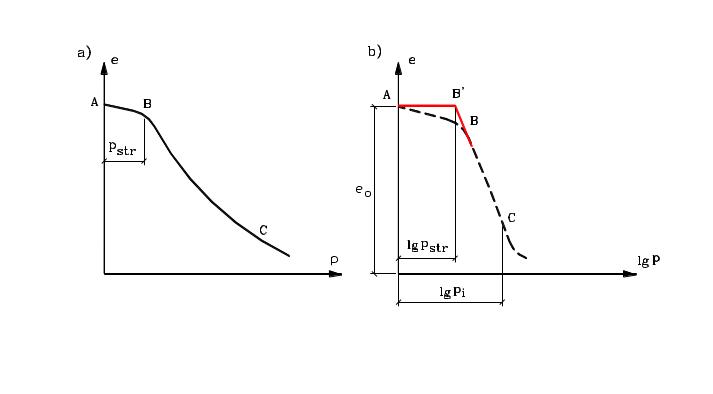

Рис. 2.7. Компрессионные кривые грунта, обладающего структурной прочностью

а) в простой системе координат; б) - в полулогарифмической системе координат