- •Предисловие

- •I. Электронные ключи

- •Глава 1. Электронный ключ на биполярном транзисторе

- •1.1. Статические свойства ключа

- •1.1.1. Режим отсечки

- •1.1.2. Режим насыщения

- •1.2. Динамические свойства ключа

- •1.2.1. Время задержки

- •1.2.2. Время положительного фронта

- •1.2.3. Накопление носителей

- •1.2.4. Время рассасывания

- •1.2.5. Время среза

- •Глава 2. Повышение быстродействия ключей на биполярных транзисторах

- •2.1. Переключатели тока на биполярных транзисторах

- •Глава 3. Ключи на полевых транзисторах

- •Часть вторая исследование ключа на транзисторе

- •1. Цель работы

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Методические указания

- •4. Предварительное расчётное задание

- •5. Рабочее задание

- •5.1. Исследовать ключевую схему на биполярном транзисторе

- •II. Простейшие комбинационные

- •Интегральные микросхемы

- •Часть первая

- •Логические интегральные схемы

- •Глава 1. Основные параметры логических схем

- •1.1. Транзисторно-транзисторная логика

- •1.2. Эмиттерно-связанная логика

- •Часть вторая исследование интегральных логических элементов

- •1. Цель работы

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Методические указания

- •4. Предварительное расчётное задание

- •5. Рабочее задание

- •5.1. Исследование ключевых схем на интегральных логических элементах (илэ) (по выбору преподавателя).

- •6. Контрольные вопросы

- •Глава 1. Триггеры на интегральных микросхемах

- •1.1. Общие сведения и классификация

- •1.2. Триггеры rs-типа

- •1.3. Триггеры d-типа

- •1.4. Триггеры, управляемые перепадом синхроимпульса

- •1.5. Триггеры т-типа

- •Глава 2. Регистры

- •Глава 3. Счётчики импульсов

- •Часть вторая исследование схемы универсального регистра

- •1. Цель работы

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Предварительное расчётное задание

- •4. Рабочее задание

- •5. Контрольные вопросы

- •3. Предварительное расчётное задание

- •4. Рабочее задание

- •5. Контрольные вопросы

- •Регистра интегральные счётчики в программной среде ewb

- •IV. Генераторы прямоугольных импульсов

- •Глава 1. Общие сведения о работе генераторов

- •1.1. Мультивибратор на биполярных транзисторах

- •Мультивибратора

- •1.2. Интегральный аналог дискретного mb

- •Примером такой практической реализации являются выпускаемые интегральные мв на микросхемах 119гг1,2 серий 119 (1гф192а - 1гф192в, к1гф192) и 218 (2гф181, к2гф181).

- •1.3. Мультивибраторы на илэ

- •1.3.1. Мультивибраторы симметричного вида

- •1.3.2. Мультивибраторы несимметричного вида

- •1.4. Мультивибратор на операционном усилителе

- •1.5. Ждущие мультивибраторы

- •1.6. Таймеры

- •Часть вторая исследование схем мультивибраторов

- •1. Цель работы

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Предварительное расчётное задание

- •4. Рабочее задание

- •Мультивибраторы в программной среде ewb

- •Глава 1. Укоротители импульсов на илэ

- •Глава 2. Расширители импульсов на илэ

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Предварительное расчётное задание

- •4. Рабочее задание

- •5. Контрольные вопросы

- •VI. Генераторы линейно изменяющегося

- •Глава 1. Разновидности генераторов линейно изменяющегося сигнала

- •1.1. Глин с токостабилизирующим элементом

- •1.2. Глин с компенсирующей эдс

- •1.3. Глин на операционном усилителе

- •1.4. Автогенератор с компаратором

- •Часть вторая исследование параметров схем глиНов

- •1. Цель работы

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Предварительное расчётное задание

- •4. Рабочее задание

- •Часть третья генераторы линейно изменяющегося напряжения в программной среде ewb

- •Библиографический список

4. Рабочее задание

4.1. Исследовать работу укоротителей импульсов (схемы а) – б)), собранных из последовательного соединения интегральных логических элементов. Измерить величину длительности выходного импульса формирователя и сравнить с длительностью импульса, поступающего на вход формирователя.

Определить среднее время задержки одного интегрального логического элемента 133 - 134 серии:

![]() ,

,

где — среднее время задержки элемента при его включении t10 и выключении t01;

i – число ИЛЭ, обеспечивающих задержку импульса.

4.2. Исследовать работу укоротителей импульсов с использованием RС-цепей (схемы в) – г)), поставив резисторы R1 и R2 в крайние левые положения.

Подключить вход формирователя к входу осциллографа Х. Изменяя положение переключателя S2, нарисовать форму сигнала в промежуточной точке и на выходе формирователя. При 1-ом положении переключателя S2 сигнал на выходе схеме (2-ой луч, Y-вход осциллографа) должен соответствовать входному сигналу (1-ый луч, Х-вход осциллографа).

4.2.1. Для каждой из схем формирователей.

С помощью резисторов R1 и R2 найти выходной сигнал правильной прямоугольной формы (без явновыраженных изломов и искажений). Начертить временные диаграммы сигналов на входе, в промежуточной точке и на выходе схемы формирователя.

4.2.2. Измерить сопротивления резистора RMИН и RMAКС, при которых обеспечивается прямоугольная форма выходного сигнала без изломов. Построить зависимость длительности выходного импульса формирователя от сопротивления резистора R, для чего в пределах от RMИН и RMAКС задать 3 - 4 промежуточные точки.

4.2.3. Для каждого формирователя определить, каким перепадом входного сигнала: положительным или отрицательным осуществляется запуск схемы в).

4.2.4. С помощью формулы длительности выходного импульса при измеренных величинах сопротивлений резисторов и длительности импульса определить значение порогового напряжения для ИМС следующих серий: 130 (схема 3 - в)), 133 (схемы -3, 4, 7 - в), г), е)-1), 134 (схема 6 - д)-2).

4.2.5. Исследовать работу формирователей 7 и 8 (е)-1, 2). Построить зависимость длительности выходного импульса от ёмкости конденсатора.

5. Контрольные вопросы

1. Какие схемотехнические разновидности имеют схемы укоротителей и расширителей импульсов по длительности собранных на интегральных логических элементах?

2. Пояснить принцип работы укоротителя импульсов по длитель-ности: а) без RC-цепи; б) с RC-цепью.

3. Почему в схеме формирователя импульсов из последовательно соединенных ИЛЭ, обеспечивающих временную задержку сигнала, их число обязательно должно быть нечетным?

4. Из каких условий находятся сопротивления резисторов RMИН и RMAКС в схеме формирователя импульсов, выполненного на интегральных логических элементах с RC-цепью?

5. Как рассчитывается длительность выходного сигнала в схемах укоротителей, собранных на ИЛЭ?

6. Как рассчитывается длительность выходного сигнала в схемах расширителей, собранных на ИЛЭ?

7. Пояснить принцип работы формирователей:

- с RC-цепью: ограничивающей нижние и верхние частоты спектра сигнала;

- с RS-триггером.

8. Каким преимуществом обладает схема расширителя входных импульсов на основе RS-триггера?

9. Как можно уменьшить время восстановления в схемах укоротителей и расширителей?

Часть третья

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ EWB

Формирователем называют электронное устройство, позволяющее получать импульсы определенной длительности из перепадов напряжения.

1 .

В окне программной среды EWB

загрузить файл «Form1»

для изучения формирователя коротких

импульсов на интегральных логических

элементах 2И-НЕ ( 2N-AND

) c

время задающим элементом задержки в

виде интегрирующей RC-цепи

(см. рис 5.9).

.

В окне программной среды EWB

загрузить файл «Form1»

для изучения формирователя коротких

импульсов на интегральных логических

элементах 2И-НЕ ( 2N-AND

) c

время задающим элементом задержки в

виде интегрирующей RC-цепи

(см. рис 5.9).

Длительность формируемых импульсов определяется постоянной времени RC-цепи, дополнительная цепь с диодом позволяет сократить время восстановления схемы в исходное состояние, за счёт более быстрого разряда конденсатора через резистор 50 Ом.

В качестве источника входных перепадов напряжения используется генератор прямоугольных импульсов из библиотеки среды EWB. Параметры генератора следующие: частота следования импульсов 1 кГц, скважность 50%, амплитуда 2,5 В, сдвиг уровня 2,6 В.

На рис. 5.10 приведены осциллограммы входных и выходных сигналов формирователя, полученные с помощью библиотечного измерительного прибора двухлучевого осциллографа.

Верхний сигнал входной прямоугольный импульс, который по причине большой длительности (500 мкс) можно считать перепадом напряжения, нижний сигнал – сформированный выходной прямоугольный импульс длительностью 35 мкс. Так как длительность выходного импульса намного меньше длительности входного, то диодную цепь в данном случае можно не подключать. Для детального изучения работы схемы можно задействовать дополнительные возможности программной среды по анализу переходных процессов. Сначала определим номера узлов изучаемой схемы формирователя. В меню «Circuit» выбираем подменю «Schematic Options» и пункт «Show nodes». Номер входного узла 3, выходного – 5, узла на верхней обкладке конденсатора – 1. После этого выбираем меню «Analysis», подменю «Transient» и установки «Start time» 900 мкс, «End time» 1100 мкс, «Nodes for analysis» 1, 3, 5. Для повышения точности проведения временного анализа выбираем установку «Minimum number of time points» 1000 и включаем «Simulate».

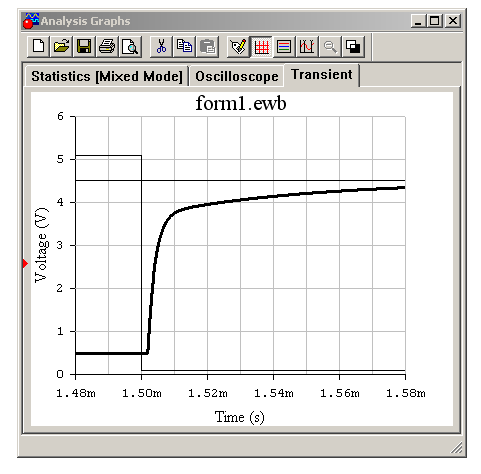

На рис. 5.11 приведены результаты анализа переходных процессов в выбранных узлах схемы.

Рис.5.11. Результаты анализа

переходных процессов в схеме формирователя

Виден положительный перепад – это входной сигнал в узле 3, также виден короткий прямоугольный импульс отрицательной полярности – это выходной сигнал в узле 5, выделен сигнал в узле 1 – это сигнал, показывающий процесс разряда конденсатора времязадающей RC – цепи. Формирование выходного импульса заканчивается в момент времени, когда напряжение на верхней обкладке конденсатора (и следовательно на входе ЛЭ2) уменьшается до порогового напряжения срабатывания второго логического элемента (UПОР= 2,5 В). Для нахождения времени восстановления схемы в исходное состояние проведем анализ переходных процессов в схеме со следующими установками «Start time» 1480 мкс, «End time» 1580 мкс. На рис. 5.12 показаны результаты анализа переходных процессов в схеме при этих установках.

Виден отрицательный перепад входного напряжения, видно, что процесс заряда конденсатора (выделен мкс). Для его сокращения достаточно подключить диодную цепочку в схеме формирователя. Результаты анализа переходных процессов в схеме формирователя с подключенной диодной цепочкой показаны на рис. 5.13.

Рис.

5.13. Определение

времени восстановления схемы

формирователя

с диодной цепочкой

Видно, что время восстановления сокращается весьма существенно и не превышает 200 мкс..

2. В окне программной среды EWB загрузить файл «Form2» для изучения формирователя коротких импульсов на интегральных логических элементах 2И-НЕ (2N-AND) c времязадающим элементом в виде дифференцирующей RC-цепи (см. рис. 5.14).

Д лительность

формируемого импульса определяется

постоянной времени RC-цепи,

а диод D

устраняет отрицательные импульсы,

получаемые при дифференцировании.

лительность

формируемого импульса определяется

постоянной времени RC-цепи,

а диод D

устраняет отрицательные импульсы,

получаемые при дифференцировании.

После определения номеров узлов в схеме проведем анализ переходных процессов формирователя. Для этого выбираем меню «Analysis», подменю «Transient» и необходимые установки «Start time», «End time», «Nodes for analysis» и «Simulate».

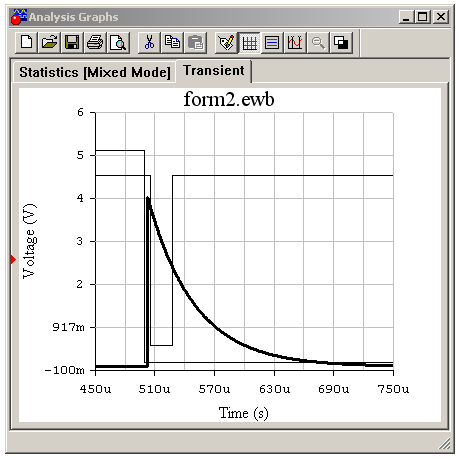

На рис. 5.15 приведены результаты анализа переходных процессов в выбранных узлах схемы.

Рис. 5.15. Результаты анализа

переходных процессов в схеме

формирователя с дифференцирующей цепью

Из приведенного рисунка следует, что длительность выходного короткого импульса составляет величину порядка 20 мкс, амплитуда – величину порядка 4,5 В и формируется он в отличие от предыдущей схемы по отрицательному перепаду входного напряжения. Выделенная кривая-это напряжение на выходе дифференцирующей цепи, то есть на входе второго логического элемента. Видно, что формирование выходного импульса заканчивается, когда напряжение на выходе дифференцирующей цепи достигает порогового уровня 2,4 В и второй логический элемент переключается из нулевого в единичное состояние по своему выходу.

3. В окне программной среды EWB загрузить файл «Form3» для изучения работы формирователя-расширителя импульсов на интегральных логических элементах 2И-НЕ (2N-AND) c времязадающим элементом в виде RC цепи с дополнительным диодом D (см. рис. 5.16). На один короткий запускающий импульс схема формирует один выходной импульс, длительность которого определяется постоянной времени RC цепи.

На рис. 5.17 приведены результаты анализа переходных процессов в схеме формирователя.

Видно, что выходной импульс имеет большую длительность, чем входной и формируется по его отрицательному перепаду.

4. В качестве контрольного задания предлагается проанализировать работу формирователя импульсов с бистабильной ячейкой, схема которого приведена на рис. 5.18.

Для этого в окне программной среды EWB собрать схему формирователя с номиналами элементов, указанными на рисунке, при помощи двухлучевого осциллографа сначала проверить работоспособность схемы и определить нужные временные интервалы (TSTART, TSTOP), необходимые для последующего анализа. Далее определить номера узлов и элементов в схеме. Исполь зуя меню «Analysis» и подменю «Transient», получить временные зависимости напряжений во всех узлах схемы. Измерить и сравнить параметры входного и выходного импульсов.

Используя меню «Analysis» и подменю «Parameter Sweep», «Transient», а также прежние временные установки(TSTART и TSTOP)

получить зависимость длительности выходного импульса формирователя от элементов времязадающей RC-цепи, сначала от величины резистора R (изменять резистор в диапазоне (0,5-1,5) кОм с шагом 0,5 кОм), а затем от величины конденсатора C (изменять конденсатор в диапазоне (270-670) нФ с шагом 200 нФ ).