- •Введение

- •Лабораторная работа № 1. Микроскопические методы исследования

- •Теоретические сведения

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 приготовление препаратов для световой микроскопии

- •Теоретические сведения

- •Практическая часть

- •Практическая часть

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5 изучение клеточной стенки прокариот

- •Теоретические сведения

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6 методы изучения подвижности бактерий

- •Теоретические сведения

- •Практическая часть

- •Теоретические сведения

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Лаботарорная работа № 10. Изучение ядерного аппарата бактерий

- •Теоретические сведения

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 11. Запасные включения

- •Теоретические сведения

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

Практическая часть

Клетки микроорганизмов измеряют под микроскопом с помощью окулярной линейки — микрометра или окулярного винтового микрометра. Для измерения лучше использовать живые, а не фиксированные клетки, так как фиксация и окраска клеток приводят к некоторому изменению их истинных размеров. Удобно определять размеры клетки, пользуясь фазово-контрастным устройством. Если клетки подвижны, препарат слегка подогревают или к капле исследуемой суспензии добавляют каплю 0,1%-ного водного раствора агара. Размеры клеток выражают в микрометрах (мкм). Один микрометр равен 1000 нанометров (нм). В нанометрах выражают размеры отдельных компонентов бактерий.

Окулярный микрометр представляет собой круглую стеклянную пластинку, в центре которой выгравирована линейка длиной 5 мм. Линейка разделена на 50 частей. Окулярный микрометр вставляют в окуляр. Для этого вывинчивают глазную линзу окуляра, помещают на его диафрагму окулярный микрометр делениями вниз и завинчивают линзу. Однако делениями окуляр-микрометра нельзя непосредственно измерить величину клетки, так как последние рассматриваются через объектив и окуляр, а деления линейки — только через верхнюю линзу окуляра. Поэтому, прежде чем приступить к измерению величины клеток, необходимо определить цену деления окулярного микрометра для данного увеличения микроскопа, что делают с помощью объективного микрометра.

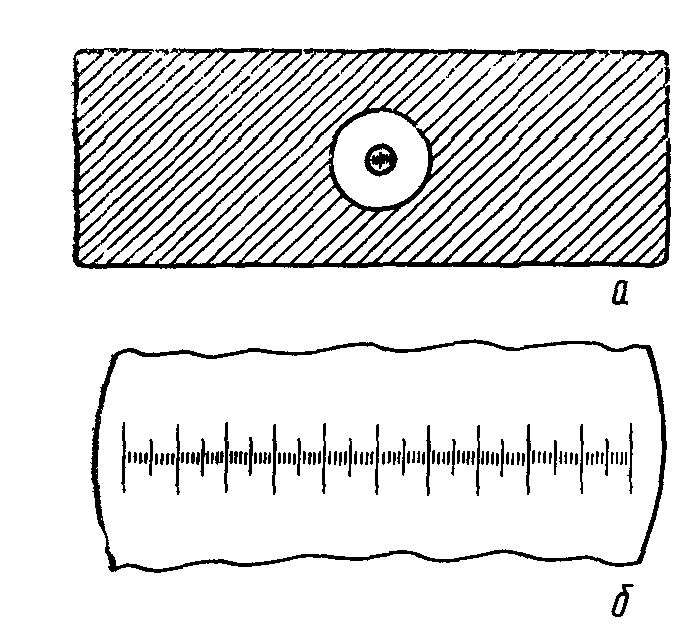

Рис. 5. Объективный микрометр а — общий вид, б — вид под микроскопом

Объективный микрометр (рис. 5) — это металлическая пластинка с отверстием в центре. В отверстие вставлено стекло, на которое нанесена линейка длиной 1 мм. Она разделена на 100 частей, т. е. деление объективного микрометра соответствует 0,01 мм, или 10 мкм. Для определения цены делений окулярного микрометра объективный микрометр помещают на столик микроскопа и фокусируют при малом увеличении. Изображение линейки перемещают в центр поля зрения и только после этого меняют объектив на тот, при котором будут определяться размеры клеток. Перемещая столик микроскопа и поворачивая окуляр, устанавливают микрометры так, чтобы их шкалы были параллельны и одна перекрывала другую. Цену деления окулярного микрометра определяют по принципу нониуса, т. е. совмещают одно из делений шкалы окулярного и объективного микрометров и находят следующее их совмещение (рис. 6).

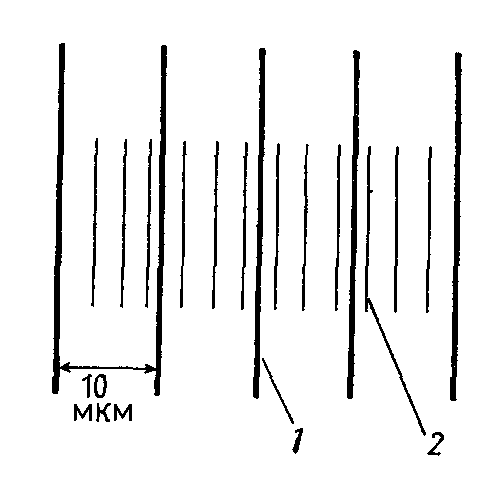

Рис 6. Определение цены деления объективного микрометра: 1 - деление объективного микрометра; 2 - деление окулярного микрометра

Устанавливают, скольким делениям объективного микрометра соответствует 1 деление окулярного микрометра. Например, 2 деления объект-микрометра (20 мкм) соответствуют 5 делениям окуляр-микрометра, следовательно, 1 деление окуляр-микрометра равняется 4 мкм (20:5). Если теперь на столик микроскопа положить препарат с клетками микроорганизмов и рассматривать его при том же увеличении, то можно измерить величину клетки. Для этого определяют, какому числу делений окулярной линейки соответствует величина измеряемого объекта, и умножают это число на цену деления окулярного микрометра.

Удобно определять размеры клеток с помощью винтового окулярного микрометра MOB-1-15. Винтовой окулярный микрометр закрепляют на тубусе микроскопа, предварительно вынув окуляр. В окуляре винтового микрометра имеется неподвижная шкала с ценой деления 1 мм для определения размеров крупных объектов и подвижная стеклянная пластинка с перекрестием. Пластинка связана с микрометрическим винтом-барабаном и перемещается вместе с перекрестием при его вращении. Для измерения длины клетки вращением микрометрического винта-барабана окулярного микрометра подводят перекрестие к концу клетки и отмечают деление на барабане. Затем, вращая барабан, перемещают перекрестие до другого конца клетки и вновь отмечают деление на барабане. Определяют, скольким делениям микрометрического винта-барабана соответствует длина клетки, и умножают полученное значение на цену деления барабана при данном увеличении микроскопа.

Цену деления барабана для каждого объектива определяют с помощью объективного микрометра. С этой целью подводят перекрестие к началу одного деления объективного микрометра и отмечают деление на барабане. Затем, вращая барабан, перемещают перекрестие до конца деления объективного микрометра и вновь отмечают деление на барабане. Определяют, скольким делениям микрометрического винта-барабана соответствует 1 деление объективного микрометра. Например, 1 деление объективного микрометра, т. е. 10 мкм, соответствует X делениям микрометрического винта-барабана, следовательно, 1 деление его при данном увеличении микроскопа равно 10 : Х мкм.

Чтобы результаты были достоверными, необходимо измерить не менее 20—30 клеток. При определении размеров округлых форм измеряют диаметр клеток, у других форм — длину и ширину, указывают средние размеры клеток и пределы колебаний, т.е. минимальные и максимальные размеры.

Контрольные вопросы

Укажите, в каких размерных границах находятся микроорганизмы. Какие единицы измерения используют в данном случае?

Какие приспособления используют для определения размеров микроорганизмов?

Что такое окуляр-микрометр?

Что такое объект-микрометр?

Как определить цену деления?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ БАКТЕРИЙ

Цель работы: Изучить различные морфологические формы бактерий, освоить методы простого окрашивания прокариотных клеток.

Оборудование, материалы: Световой микроскоп, фазово-контрастный микроскоп, суточная бульонная культура бактерий, предметные стекла, покровные стекла, иммерсионное масло, фуксин, генциан-виолет, сафранин, фильтровальная бумага, бактериологические петли, спиртовка.

Теоретические сведения

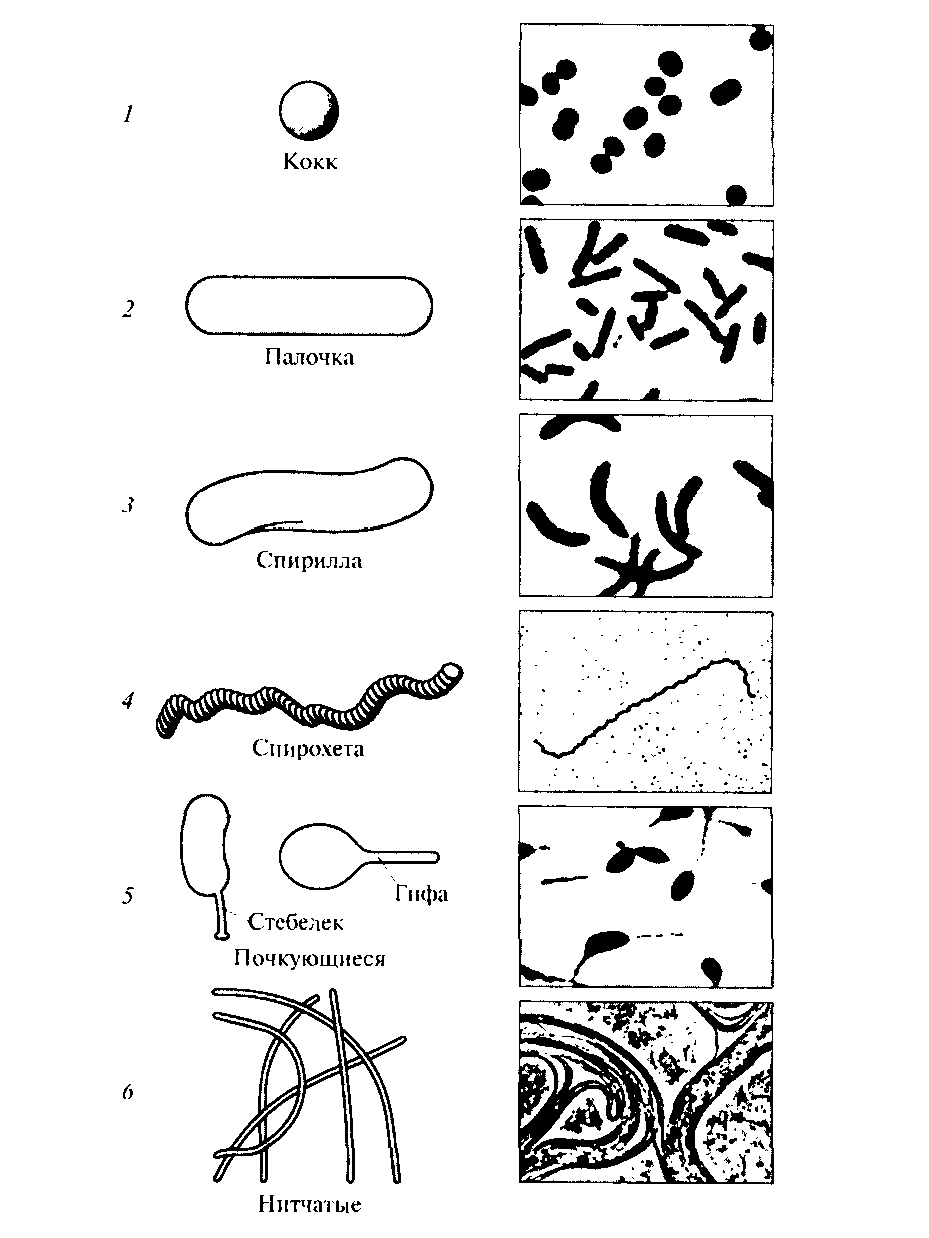

До недавнего времени большинство исследователей традиционно считали, что клетки прокариот достаточно однообразны и в подавляющем большинстве имеют форму сферы, цилиндра или спирали. Они бывают одиночными, в иных случаях образуют нити или колонии (Рис 7).

Рис 7. Представители наиболее распространенных морфотипов бактерий (микрофотографии в фазово-контрастном микроскопе): 1 — кокки (Thiocapsa roseopersicina, диаметр отдельных клеток - 1,5 мкм); 2 — палочки (Desulfotomaculum acetoxidans, диаметр - 1 мкм); 3 — спириллы Rhodospirillum rubrum диаметр - 1 мкм); 4 — спирохеты (Spirochaeta stenostrepta, диаметр - 0,25 мкм); 5— почкующиеся клетки с выростами (гифы и отростки, диаметр - 1,2 мкм); 6— нитевидные клетки (Chloroflexus sp., диаметр - 1.8 мкм)

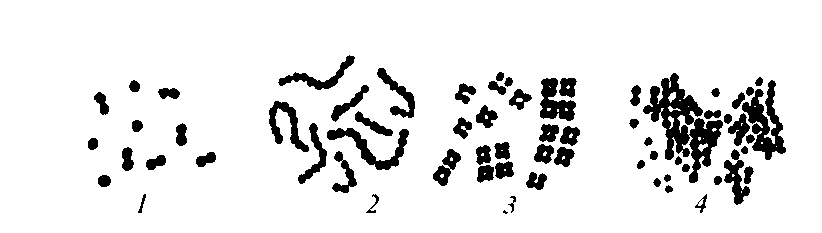

Кокковидные бактерии (кокки) — шаровидные клетки размером 0,5—1,0 мкм, которые в зависимости от взаимного расположения делятся на микрококки, диплококки, стрептококки, тетракокки, сарцины и стафилококки. Микрококки представляют собой отдельно расположенные клетки. Диплококки или парные кокки, располагаются парами (пневмококк, гонококк, менингококк), так как клетки после деления не расходятся. Пневмококк (возбудитель пневмонии) имеет с противоположных сторон ланцетовидную форму, а гонококк (возбудитель гонореи) и менингококк (возбудитель эпидемического менингита) имеют форму кофейных зерен, обращенных вогнутой поверхностью друг к другу. Стрептококки (от греч. streptos — цепочка) — клетки округлой или вытянутой формы, составляющие цепочку вследствие деления клеток в одной плоскости и сохранения связи между ними в месте деления. Сарцины (от лат. sarcina — связка, тюк) располагаются в виде пакетов из 8 и более кокков, так как они образуются при делении клетки в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Стафилококки (от греч. staphyle — виноградная гроздь) представляют собой кокки, расположенные в виде грозди винограда в результате деления в разных плоскостях (Рис. 8).

Рис 8. Типы группирования сферических клеток: 1 — диплококки; 2 — стрептококки: 3 — тетракокки и сарцины; 4 — стафилококки и микрококки

Палочковидные бактерии (палочки) различаются по размерам, форме концов клетки и взаимному расположению клеток. Длина клеток варьирует от 1,0 до 8,0 мкм, толщина — от 0,5 до 2,0 мкм. Палочки могут быть правильной (кишечная палочка и др.) и неправильной (коринебактерии и др.) формы, в том числе ветвящиеся, например у актиномицетов. К наиболее мелким палочковидным бактериям относятся риккетсии. Концы палочек могут быть как бы обрезанными (сибиреязвенная бацилла), закругленными (кишечная палочка), заостренными (фузобактерии) или в виде утолщения и тогда палочка похожа на булаву (коринебактерии дифтерии).

Слегка изогнутые палочки называются вибрионами (холерный вибрион). Большинство палочковидных бактерий располагается беспорядочно, так как после деления клетки расходятся. Если после деления клетки остаются связанными общими фрагментами клеточной стенки и не расходятся, то они располагаются под углом друг к другу (коринебактерии дифтерии) или образуют цепочку (сибиреязвенная бацилла).

Извитые формы — спиралевидные бактерии, например спириллы, имеющие вид штопорообразно извитых клеток. К извитым также относятся кампилобактеры, имеющие изгибы как у крыла летящей чайки; близки к ним и такие бактерии, как спирохеты. Спирохеты — тонкие, длинные, извитые (спиралевидной формы) бактерии, отличающиеся от спирилл подвижностью, обусловленной сгибательными изменениями клеток. Спирохеты состоят из наружной мембраны (клеточной стенки), окружающей протоплазматический цилиндр с цитоплазматической мембраной и аксиальной нитью (аксистиль). Аксиальная нить находится под наружной мембраной клеточной стенки и как бы закручивается вокруг протоплазматического цилиндра спирохеты, придавая ей винтообразную форму (первичные завитки спирохет). Аксиальная нить состоит из фибрилл — аналогов жгутиков бактерий и представляет собой сократительный белок флагеллин. Фибриллы прикреплены к концам клетки и направлены навстречу друг другу. Другой конец фибрилл свободен. Число и расположение фибрилл варьируют у разных видов. Фибриллы участвуют в передвижении спирохет, придавая клеткам вращательное, сгибательное и поступательное движение. При этом спирохеты образуют петли, завитки, изгибы, которые названы вторичными завитками.

За последнее время среди прокариот обнаружены организмы, отличающиеся от описанных выше основных форм. Некоторые бактерии имеют вид кольца, замкнутого или разомкнутого в зависимости от стадии роста.

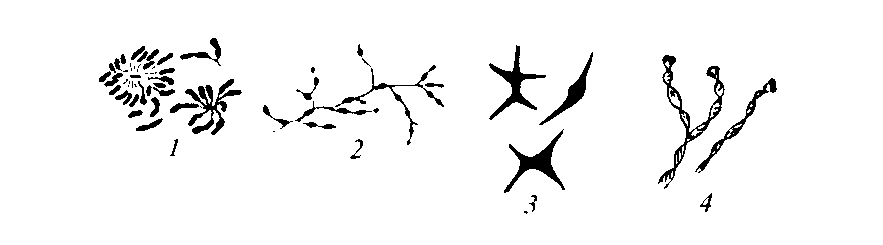

Риккетсии — мелкие грамотрицательные палочковидные бактерии размером 0,35—2,0 мкм, облигатные внутриклеточные паразиты. Форма и размер риккетсии могут меняться (клетки неправильной формы, нитевидные) в зависимости от условий роста. Хламидии, или гальпровии, относятся к облигатным внутриклеточным кокковидным грамотрицательным бактериям. Вне клеток хламидии имеют сферическую форму (0,3 мкм), являясь элементарными тельцами. Внутри клеток они превращаются в делящиеся ретикулярные тельца, образуя скопления (включения). Микоплазмы — мелкие бактерии, окруженные цитоплазматической мембраной и не имеющие клеточной стенки. Они относятся к отделу тенерикутов, классу Mollicutes («мягкокожие»). Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы осмотически чувствительны и имеют разнообразную форму: кокковидную, нитевидную, колбовидную. Эти формы видны при фазово-контрастной микроскопии чистых культур микоплазм. Актиномицеты — ветвящиеся грамположительные бактерии. Свое название (от греч. actis — луч, mykes — гриб) они получили в связи с образованием в пораженных тканях друз — гранул из плотно переплетенных нитей в виде лучей, отходящих от центра и заканчивающихся колбовидными утолщениями. Актиномицеты, как и грибы, образуют мицелий — нитевидные переплетающиеся клетки (гифы) (Рис. 9).

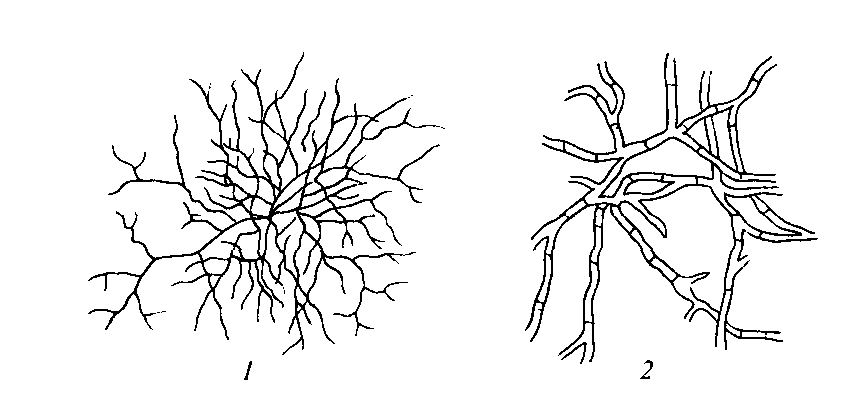

Рис. 9. Мицелиальные организмы при одинаковом увеличении: 1 — почвенный актиномицет; 2 — почвенные грибы.

Они формируют субстратный мицелий, образующийся в результате врастания клеток в питательную среду, и воздушный, растущий на поверхности среды. Общую филогенетическую ветвь с актиномицетами образуют так называемые нокардиоподобные (нокардиоформные) актиномицеты — собирательная группа палочковидных, неправильной формы бактерий (Рис. 10).

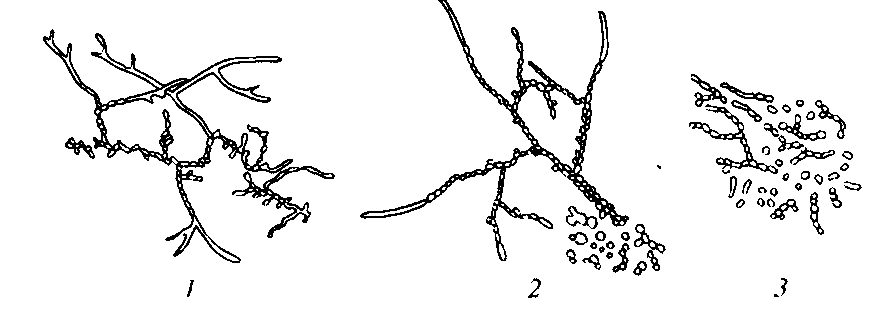

Рис. 10. Клетки нокардии на разных фазах роста культуры: 1 — 2-суточная: 2 — 4-5-суточная; 3 — 7- 8-суточная

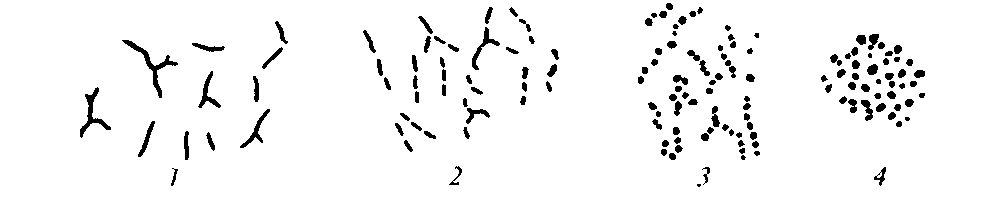

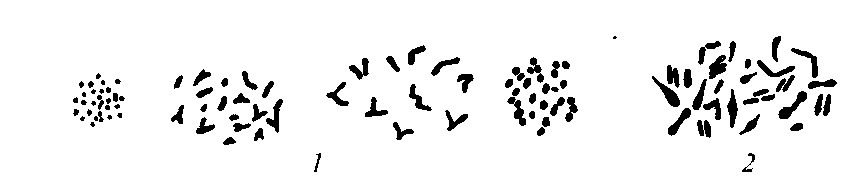

Их отдельные представители образуют ветвящиеся формы. К ним относят бактерии родов Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia и др (Рис. 11 и 12).

Рис. 11. Формы клеток микобактерий: 1 — суточная культура; 2 — 2-суточная; 3 — 3-4-суточная; 4 — 10-суточная

Рис. 12. Изменение формы клеток Arthrobacter (1) и клетки Corynebacterium (2).

У прокариот, в основном размножающихся почкованием, описано образование клеточных выростов (простек), число которых может колебаться от 1 до 8 и более (рис. 13) .

Рис.

13.

Бактерии с различными выростами: 1 —

Caulobacter

sp.;

2

—

Hyphomicrobium

sp.;

3

— Ancalomicrobium

sp.;

4

— Gallonella

sp.

Рис.

13.

Бактерии с различными выростами: 1 —

Caulobacter

sp.;

2

—

Hyphomicrobium

sp.;

3

— Ancalomicrobium

sp.;

4

— Gallonella

sp.

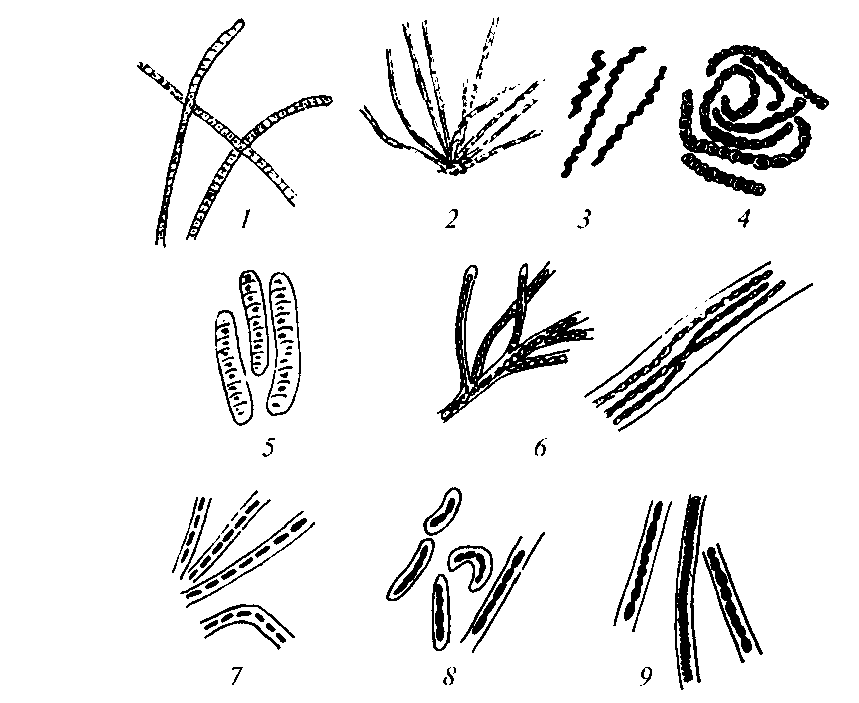

Из природных субстратов выделены бактерии червеобразной формы и напоминающие шестиугольную звезду. Для некоторых видов характерно слабое или довольно хорошо выраженное ветвление. Форма многоклеточных прокариот также разнообразна: это скопления различной конфигурации, чаще — нити (рис. 14).

Рис. 14. Различные формы нитчатых бактерий:

1 — Beggiatoa; 2 — Thiothrix; 3 — Saprospira; 4 — Simonsiella; 5 — Caryophanon; 6 — цианобактерии рода Microcolеus; 7 — Leptothrix; 8 — Sphaerotilus; 9— Crenothrix