- •Анаэробная инфекция группы четырех

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Лечение анаэробной инфекции

- •Анаэробная неклостридиальная инфекция

- •Гнилостная инфекция (ги)

- •Столбняк

- •Этиология и патогенез

- •По распространенности процесса:

- •По клиническому течению:

- •Общий столбняк

- •Симптомы Лори-Эпштейна:

- •Местный столбняк

- •Особенности клинического течения

- •Эффективность профилактики столбняка

Патогенез

Размножение возбудителей АИ начинается в участках травматического некроза и сопровождается бурным образованием микробных экзотоксинов (гемолизины, миотоксины, невротоксины и др.), губительно действующих на ткани в окружности раны и вызывающих тяжелое отравление организма.

Снижению окислительно-восстановительного потенциала тканей (некроз, ишемия, низкое рО2) принадлежит стимулирующая роль в переходе споровых форм клостридий в вегетативные. С первых этапов развития они продуцируют высоко агрессивные токсины. На фоне слабой восстановительной реакции развивается выраженный отек, еще более дезорганизующий кровообращение, понижающий рО2 и подавляющий активность лейкоцитов, что в свою очередь, увеличивает зону некроза, благоприятствует дальнейшему росту, размножению микробов. Отек при АИ бывает столь значительным, что артериальное кровообращение и лимфоток в пораженных тканях полностью блокируется, создавая условия для интенсивного развития флегмоны.

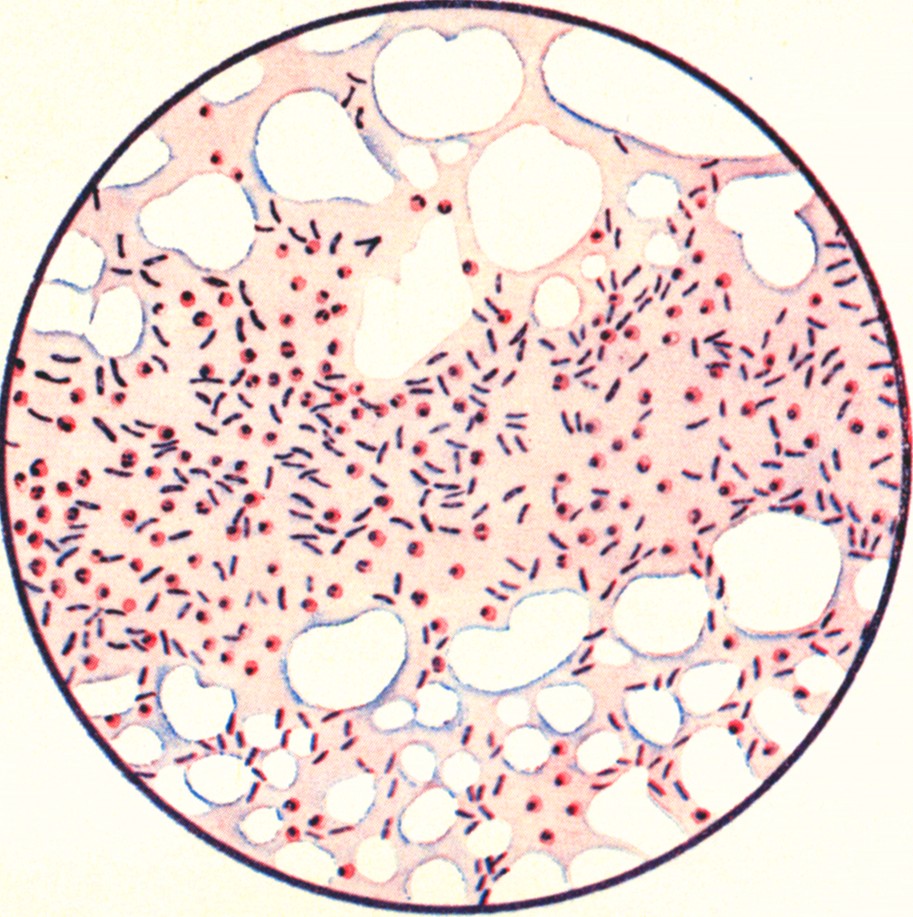

Рис. 2 Микробы, анаэробы и лейкоциты в отечной клетчатке

Травматический отек быстрее дезорганизует кровообращение в анатомических областях, где большие мышечные массивы заключены в плотные, ограниченные костно-фасциальные футляры. Поэтому АИ чаще возникает при повреждении нижних конечностей.

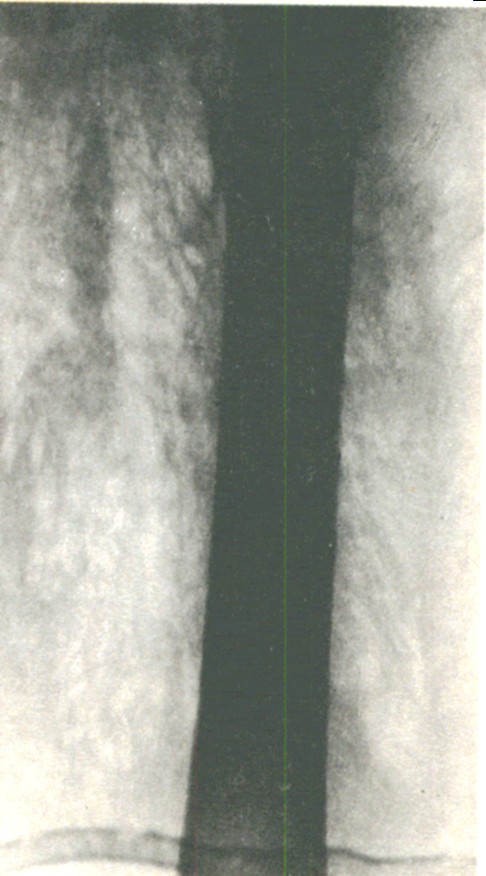

Газ, образующийся из углеводов в процессе жизнедеятельности клостридий, распространяется по мышцам и на ранних стадиях выявляется с помощью рентгена; его скопление в подкожной клетчатке определяется в виде положительного рентген-симптома «пчелиных сот», в мышцах - «елочки».

Рис. 3 Пузыри газа в мышцах

Рис. 4 Газ в мышцах конечности

Рис. 5 Газ в мягких тканях конечности при клостридиальном мионекрозе.

По мере накопления газ распространяется за пределы пораженной области и выявляется на основании крепитации («хруст снега») при пальпации.

При отечных формах АИ газообразование не происходит, а его наличие не всегда является следствием АИ, поскольку газ может сопутствовать инфекционным формам, протекающим с участием кишечной палочки, клебсиелл, псевдомонад, неклостридиальных анаэробов, а также при глубоких флегмонах, вызванных гемолитическим стрептококком.

В случаях, когда под влиянием лечебных мер происходит купирование анаэробной гангрены и распространение процесса останавливается, омертвевшие мышцы начинают распадаться под влиянием гнилостной инфекции или расплавляться под влиянием гноеродных микробов. Рана постепенно медленно очищается и заживает вторичным натяжением.

диагностика аи (Табл. 3)

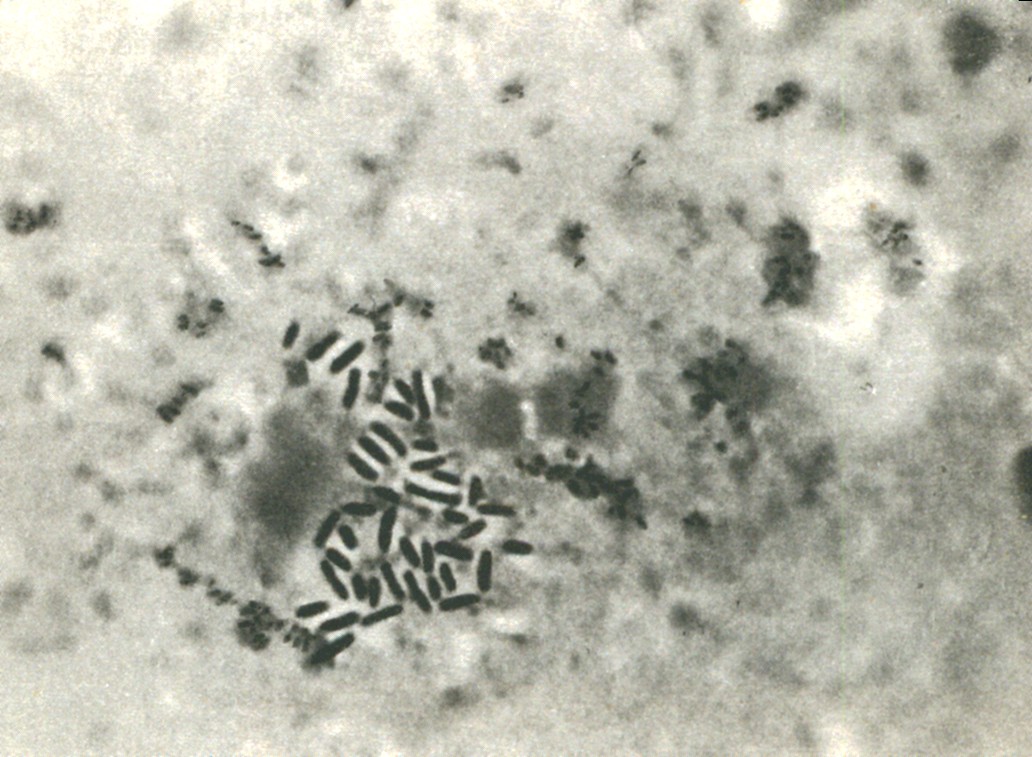

Бактериоскопия мазков из раны - короткие гp. (+) палочки с булавовидным утолщением на конце (терминальные споры) на фоне отсутствия лейкоцитов в результате способности анаэробов ингибировать фагоцитоз.

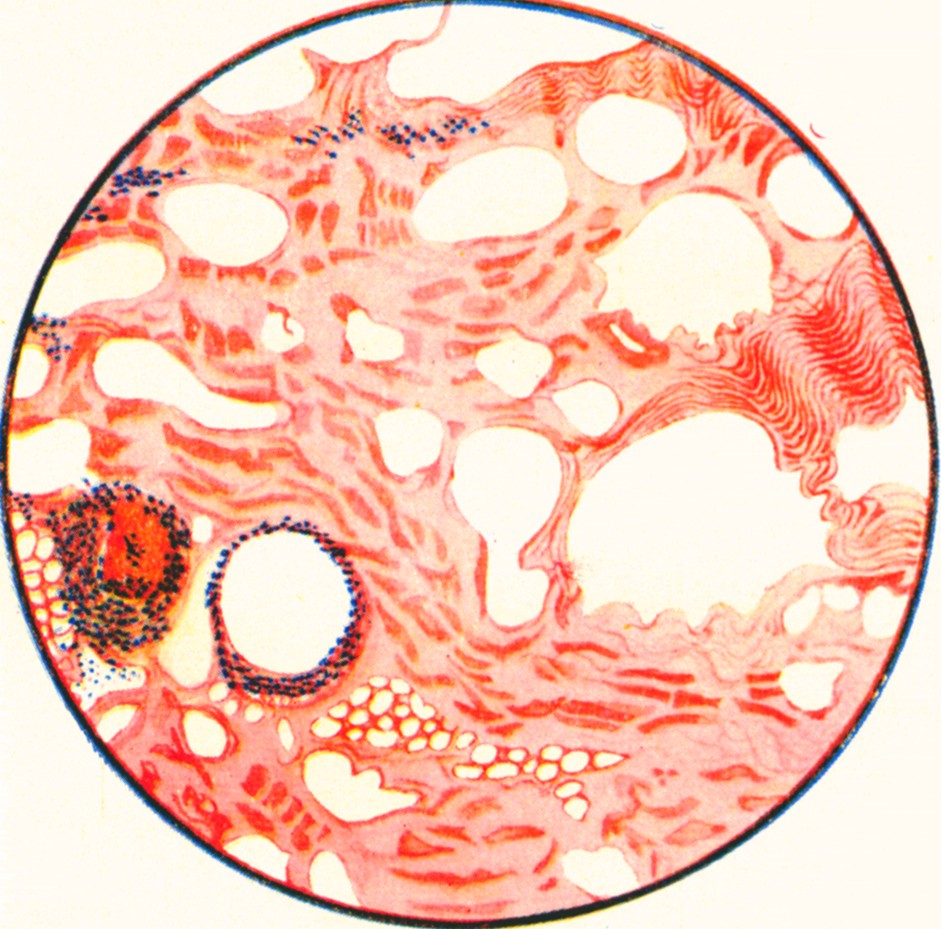

Экспресс-биопсия мышц из раны - фрагментация, лизис, некроз мышечных волокон.

Методом газовой хроматографии можно обнаружить ‑токсин, циркулирующий в крови. Исследование занимает 1-2 часа.

Бактериальный посев раневого содержимого на печеночный бульон, среду Вильсона-Блера в анаэробных условиях. Ориентировочный результат через 8 часов, окончательный - через 2 суток.

***

Рис. 6 Клостридии в раневом экссудате

Инкубационный период АИ в 87% составляет 3-4 суток, но может варьировать от 1 до 40 суток.

При молниеносной форме инкубационный период занимает всего несколько часов. Чем раньше начинается заболевание, тем тяжелее оно течет и тем хуже прогноз.

МЕСТНЫЕ СИМПТОМЫ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ: (Табл. 4)

Сухой, безжизненный вид раны. Скудное отделяемое слизистого характера с неприятным запахом.

Кожа вокруг раны цианотична, холодна на ощупь, бледна. Нередко видны бронзовые или голубоватые пятна, часто просвечивают синеватые сети расширенных и тромбированных вен.

Клетчатка отечна, имеет студнеобразный вид, имбибирована кровью.

Поврежденные мышцы имеют вид «вареного мяса». Они отечны, серо-коричневого цвета и как бы не помещаются в ране, выпирают из раневого дефекта.

В окружности раны отмечается выраженный и быстро распространяющийся в проксимальном направлении отек.

***

Положительные симптомы АИ (Табл. 5)

Мельникова (обвязанная вокруг конечности нить через 20-30 минут врезается в кожу);

Симптом лезвия бритвы (при бритье кожи в окружности раны слышны высокие металлические звуки);

Симптом шпателя (при постукивании шпателем выявляется тимпанит с металлическим оттенком).

Симптом пробки шампанского – при извлечении тампона из раны скопление газов в раневом канале может обусловливать появление типичного хлопающего звука.

Симптом Краузе - на рентгенограмме видны характерные просветления (перистость, слоистость), обусловленные скоплением газа, расслаивающего мышцы и отдельные мышечные пучки.

***

К ранним местным признакам относится возникновение постоянных сильных болей и чувства распирания в ране при отсутствии выраженных гнойно-воспалительных изменений в ней.

Рис.

7

Сквозное осколочное ранение правой

кисти.

Анаэробная инфекция

Рис.

7

Сквозное осколочное ранение правой

кисти.

Анаэробная инфекция

Клинические формы АИ (Табл. 6)

Простая форма АИ - анаэробы растут и размножаются в омертвевших тканях в качестве сапрофитов.

Вялое течение, слабо выраженные инфильтрация и отек, серый цвет тканей. Общая реакция организма не выражена. Полноценная хирургическая обработка приводит к выздоровлению.

Анаэробный целлюлит- степень интоксикации умеренная. Отсутствуют гиперемия, тахикардия, функциональные нарушения печени и почек.

Воспалительного отека нет, в зоне поражения может накапливаться газ. Первичная хирургическая обработка приводит к выздоровлению.

Клостридиальный мионекроз «классическая газовая гангрена» - наиболее тяжелая форма АИ с бурным течением. Температура 40-41С, АД ниже нормы, выраженная тахикардия, лейкоцитоз до 20-30

109/л.

Возбуждение, эйфория сменяются апатией

и дезориентацией больных.

109/л.

Возбуждение, эйфория сменяются апатией

и дезориентацией больных.

***

-токсин CL. perfringens вызывает гемолиз, некроз тканей, дегенерацию нейронов.

-токсин Cl. oedematiens поражает сосуды, резко повышая их проницаемость с развитием быстро прогрессирующего злокачественного отека.

В 50% развивается гемолитическая желтуха.

Пораженная область бледна, сине-мраморного цвета, холодна на ощупь. Для Cl. perfringens характерны газовая инфильтрация, сердечно-легочная недостаточность.

Для Cl. oedematiens, Cl. hystolyticus - отек, гемолиз, анурия. Пораженный сегмент темно-красного цвета.

***