- •Патофизиология

- •Этиология

- •IV. Реактивность организма

- •Стресс-реализующие системы

- •Защитно-приспособительные реакции

- •Защитно-приспособительные реакции

- •Защитно-приспособительные реакции

- •Особенности реактивности в детском возрасте

- •V. Нозогенез. Патогенез. Саногенез.

- •Нозогенез

- •Механизмы повреждения клетки

- •Механизмы патологического рефлекса

- •Явление парабиоза

- •Формы компенсации

- •VI.Гипоксия

- •Классификация гипоксий

- •VII.Воспаление

- •Виды «медиаторов» воспаления

- •“Антимедиаторы” воспаления

- •Диалектика воспаления

- •И транссудатов

- •VIII. Опухолевый рост

- •Экспериментальное моделирование опухолей

- •IX. Нарушения теплового баланса

- •Препараты бактериальных пирогенов

- •Механизм повышения температуры тела при лихорадке

- •Стадии лихорадки

- •Теплоотдача по стадиям лихорадки

- •Типы температурных кривых

- •Антипиретическая система

- •Отличие лихорадки от перегревания

“Антимедиаторы” воспаления

“Антимедиаторные” ферменты, разрушающие «медиаторы» воспаления:

а) гистаминаза, разрушающая гистамин

б) карбоксипептидазы, вызывающие распад кининов

в) эстеразы, ингибирующие фракции комплемента

г) простагландиндегидрогеназа, разрушающая простагландины, и др.

Эозинофилы играют важную роль в образовании и доставке «антимедиаторов» в очаг воспаления. Эозинофилы выделяют практически все антимедиаторные ферменты.

Антипротеазы плазмы крови, которые тормозят образование кининов.

Гепарин.

Антиоксиданты.

Глюкортикоиды.

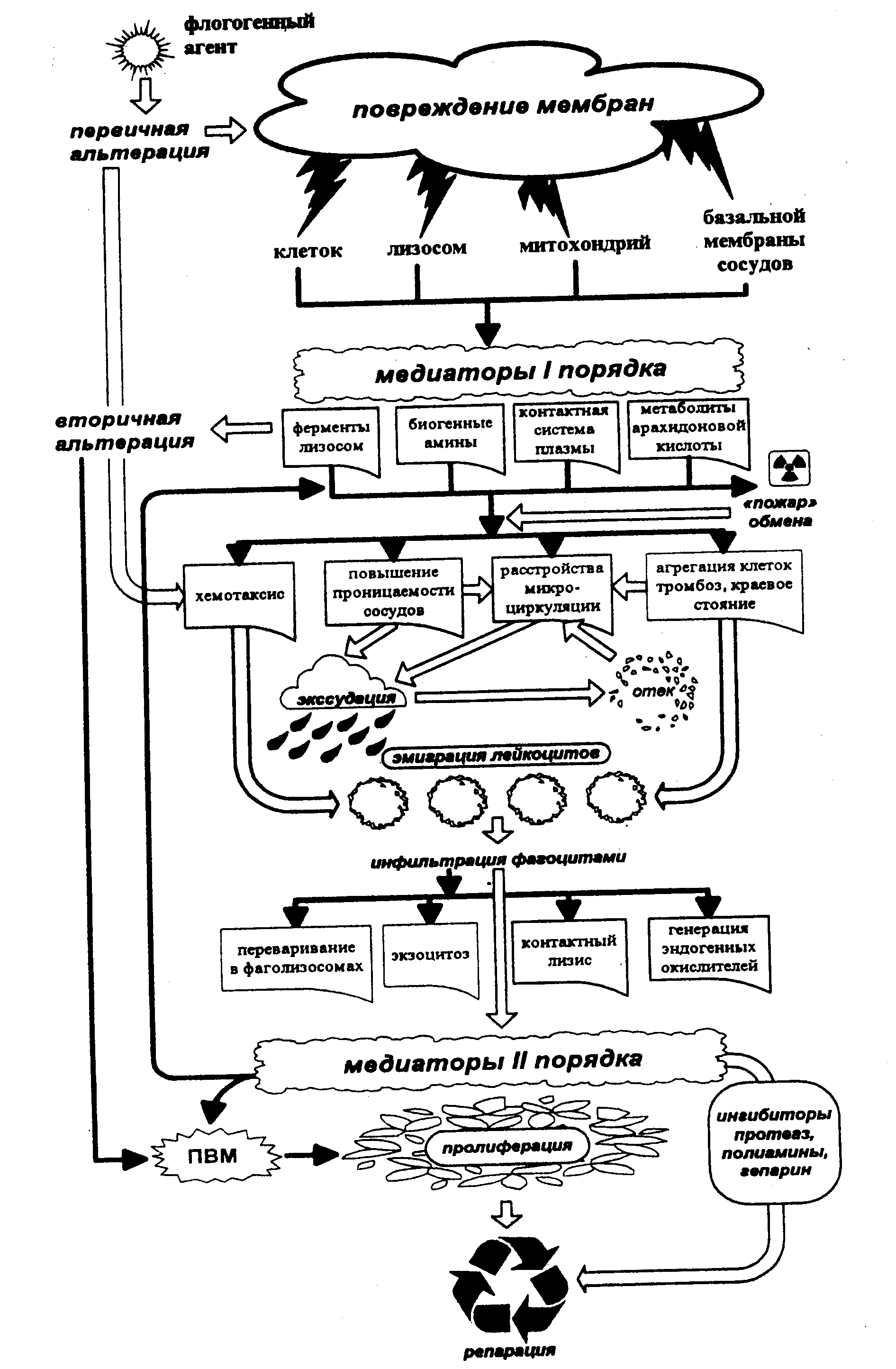

Последовательность событий при развитии острого воспаления.

|

|

|

ПВМ – противовоспалительные медиаторы. |

||

|

|

|

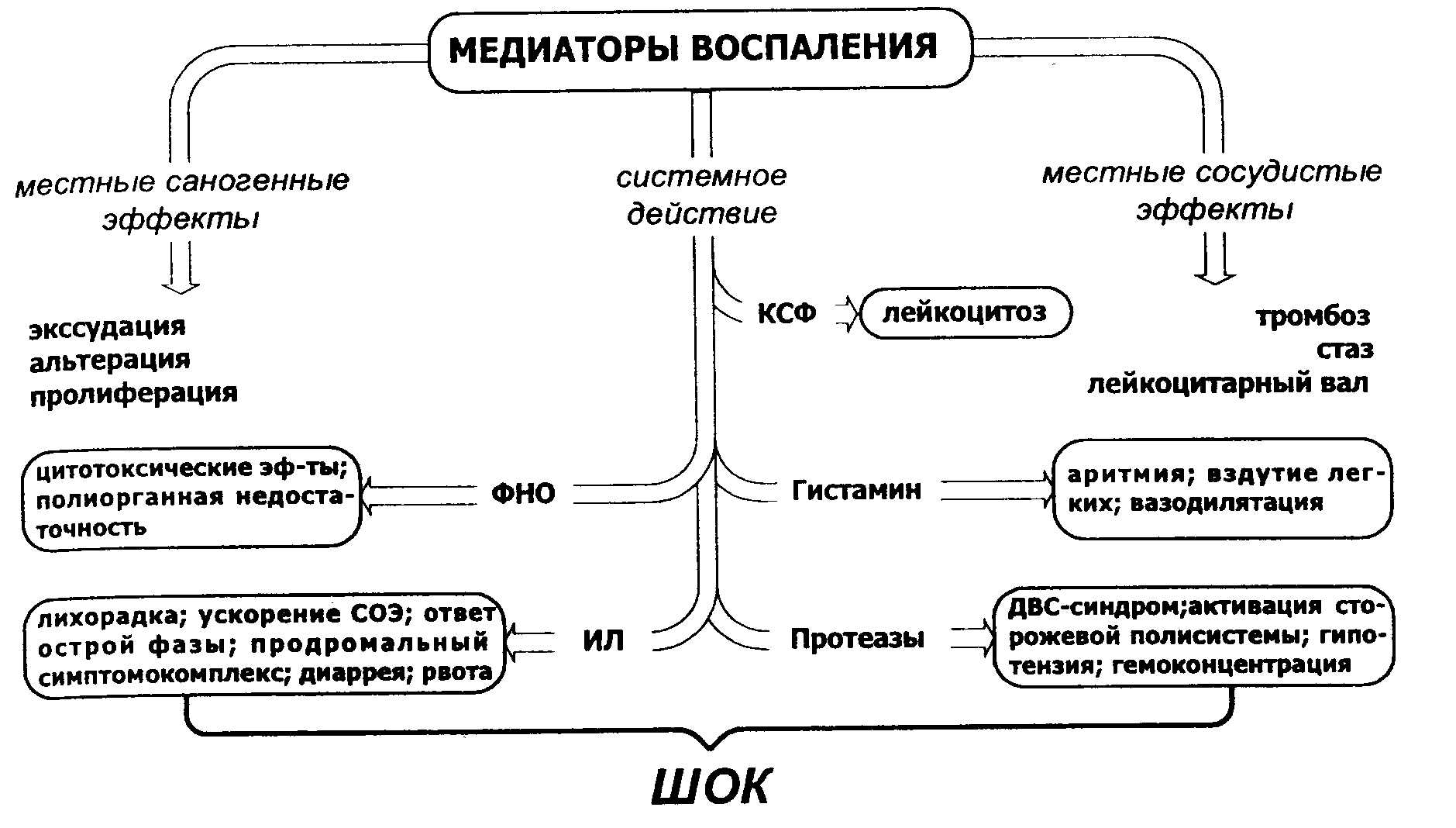

Системное действие медиаторов воспаления. Сокращения: КСФ – колониестимулирующий фактор ФНО – фактор некроза опухолей ИЛ – интерлейкин(ы) |

||

|

||

|

|

|

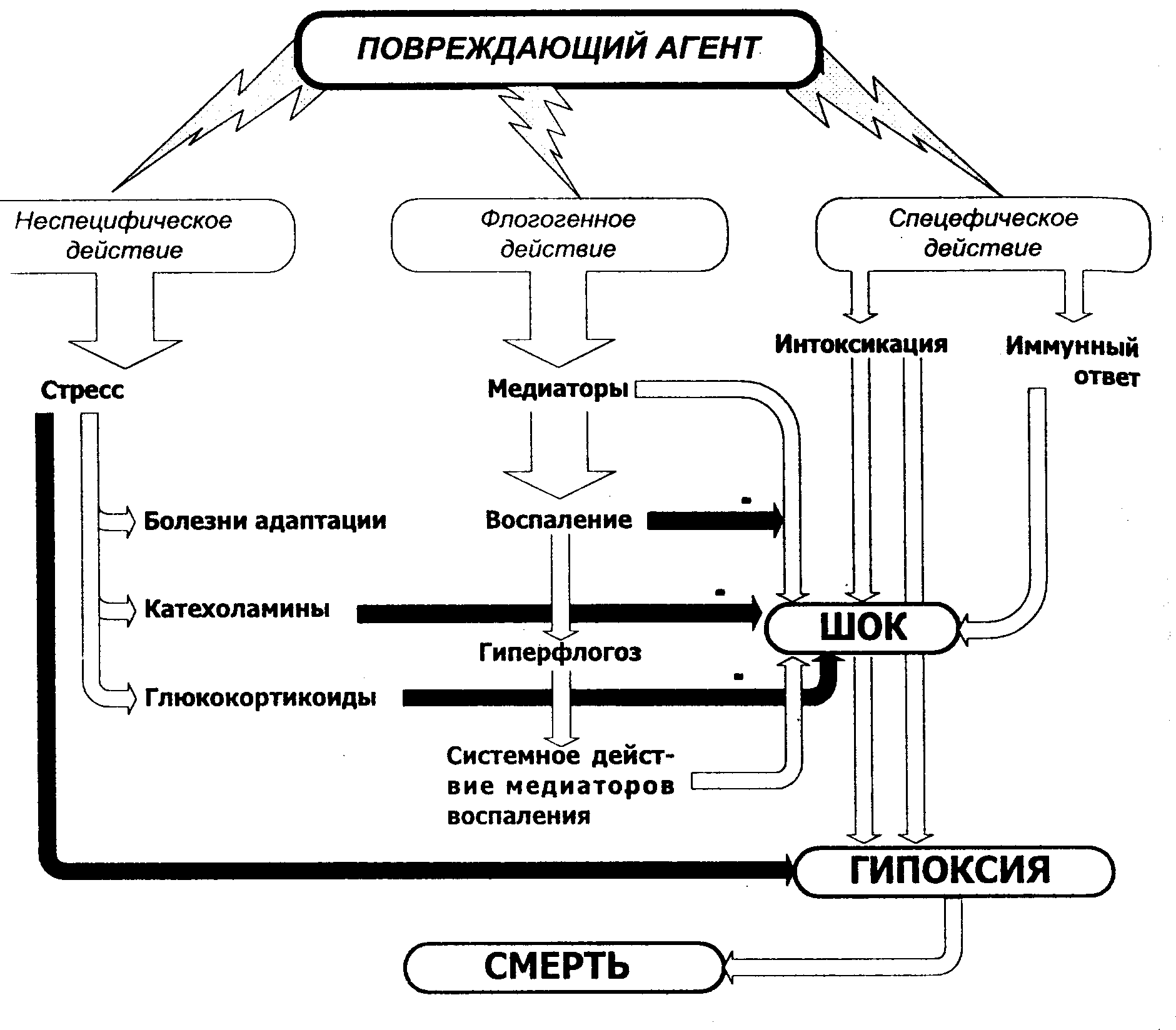

Некоторые соотношения системных и местных защитных механизмов

(по А.Ш.Зайчику, Л.П.Чурилову) |

||

Диалектика воспаления

Компоненты воспаления |

Патогенетический характер |

Саногенетический характер |

Альтерация |

Любое разрушение ткани, органа или их частей приводит к нарушению нормального функционирования |

Хотя и приводит к гибели определенного количества клеток, но именно она «запускает» всю воспалительную реакцию, являясь сигналом для клеток и тканей о наступившем неблагополучии и включает ряд механизмов, направленных на то, чтобы снизить интенсивность повреждения, локализовать его и восполнить возникший дефект.

|

Экссудация |

Приводит к повышению тургора, сдавлению тканей, нарушению функции и дальнейшему повреждению. |

Экссудат сдавливает вены и лимфатические сосуды, препятствует диссеминации воспалительного агента. Экссудация также является пусковым моментом процессов эмиграции лейкоцитов, способствуя замедлению кровотока и повышению проницаемости сосудов. Хемотаксис.

|

Пролиферация |

В биологической системе любой дефект восполняется с избытком, поэтому интенсивность пролиферации может быть больше той, которая требуется для восполнения дефекта. Образовавшийся избыток ткани будет мешать нормальному функционированию органа. Деформация органа. |

Направлена на восполнение возникшего в процессе воспалительной реакции тканевого дефекта. |

Изменения |

||

Ишемия |

Нарушается приток крови, доставка О2 и питательных веществ к тканям; в тканях накапливается недоокисленные продукты обмена веществ, сами по себе повреждающие ткань. |

Снижается отток крови, что препятствует диссиминации воспалительного фактора по организму. Ацидоз препятствует размножению микроорганизмов. Ацидоз необходим для нормального функционирования кислых гидролаз лизосом. |

Артериальная гиперемия |

Если она имеет нейропаралитические механизмы, носит патогенетический характер, поскольку происходит глубокое нарушение регуляции сосудистого тонуса.

|

Артериальная гиперемия ведет к усилению насыщения тканей О2, увеличению поступления с кровью питательных веществ, интенсивному удалению обменных шлаков. |

Венозная гиперемия |

Ведет к выраженной гипоксии, застою крови, значительному повышению сосудистой проницаемости, отеку и сдавлению тканей. |

Ослабление оттока крови и тканевой жидкости от очага воспаления – барьер для распространения инфекта. Способствуя повышению сосудистой проницаемости, дает толчок эмиграции лейкоцитов и процессу фагоцитоза. |

Изменение обмена веществ |

Нарушение обменных процессов. |

Интенсификация метаболических процессов. |

Изменение энергетического обмена |

Преобладание анаэробных процессов образования энергии над аэробным резко снижается энергетический потенциал клеток. |

Однако для такой стадии фагоцитоза, как передвижение лейкоцитов к объекту, усиление анаэробных процессов образования энергии является необходимым. |

Повышение проницаемости лизосом |

Дезорганизация соединительной ткани, аутолиз и гибель клеток. |

Лизосомные ферменты представляют собой инициальный фактор всей динамики воспаления. |

Медиаторы воспаления |

Нарастание сосудисто-тканевой проницаемости, развитие отека. |

Активизация кининовой системы повышает свертываемость крови, в результате чего в сосудах воспалительного участка возникают тромбы, препятствующие оттоку крови и диссеминации воспалительных факторов. |

Признаки воспаления |

||

Боль |

Вызывает неприятные субъективные ощущения, может быть причиной неврогенных расстройств. |

Сигнал о повреждении. Щажение больного органа. |

Припухлость |

Приводит к сдавлению окружающих тканей и углублению их альтерации. |

Сдавление лимфатических сосудов и вен, что ограничивает отток крови и лимфы и препятствует распространению воспалительного агента по организму. |

Покраснение |

Связано с развитием артериальной гиперемии. |

Усиление насыщения тканей кислородом, увеличение переноса с кровью питательных веществ, интенсивному удалению обменных шлаков. |

Повышение температуры в воспалительном участке |

Связано с притоком теплой артериальной крови, усилением обменных процессов, образованием в очаге воспаления биологически активных пептидов, среди которых имеются пирогенные факторы. |

|

Ограничение функции |

Сказывается на нормальной деятельности органов и тканей. |

Переводит органы и ткани на щадящий режим деятельности, что способствует менее интенсивному протеканию воспалительной реакции и меньшей степени альтерации тканей. |

(по В.А.Фролову)

|

|

|

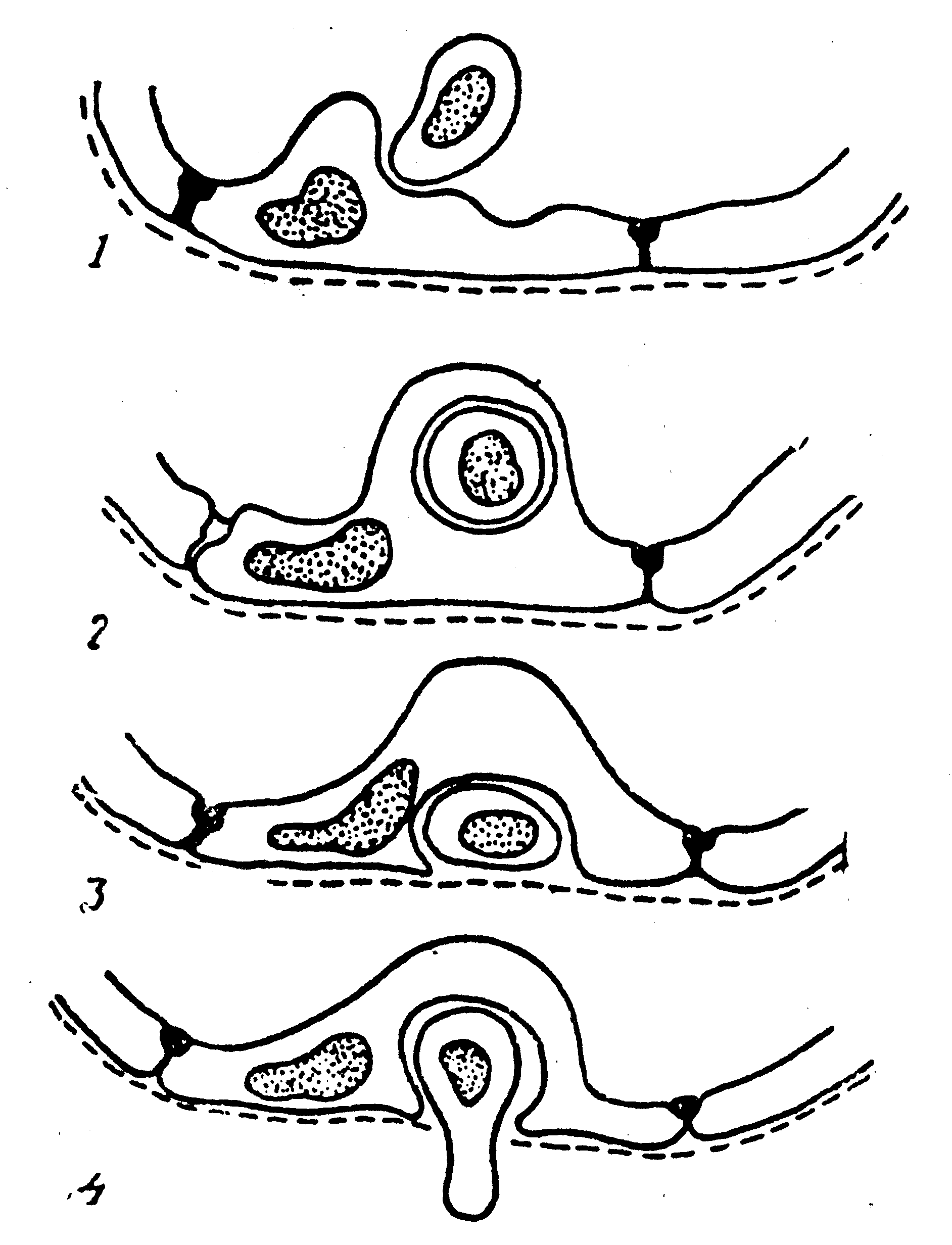

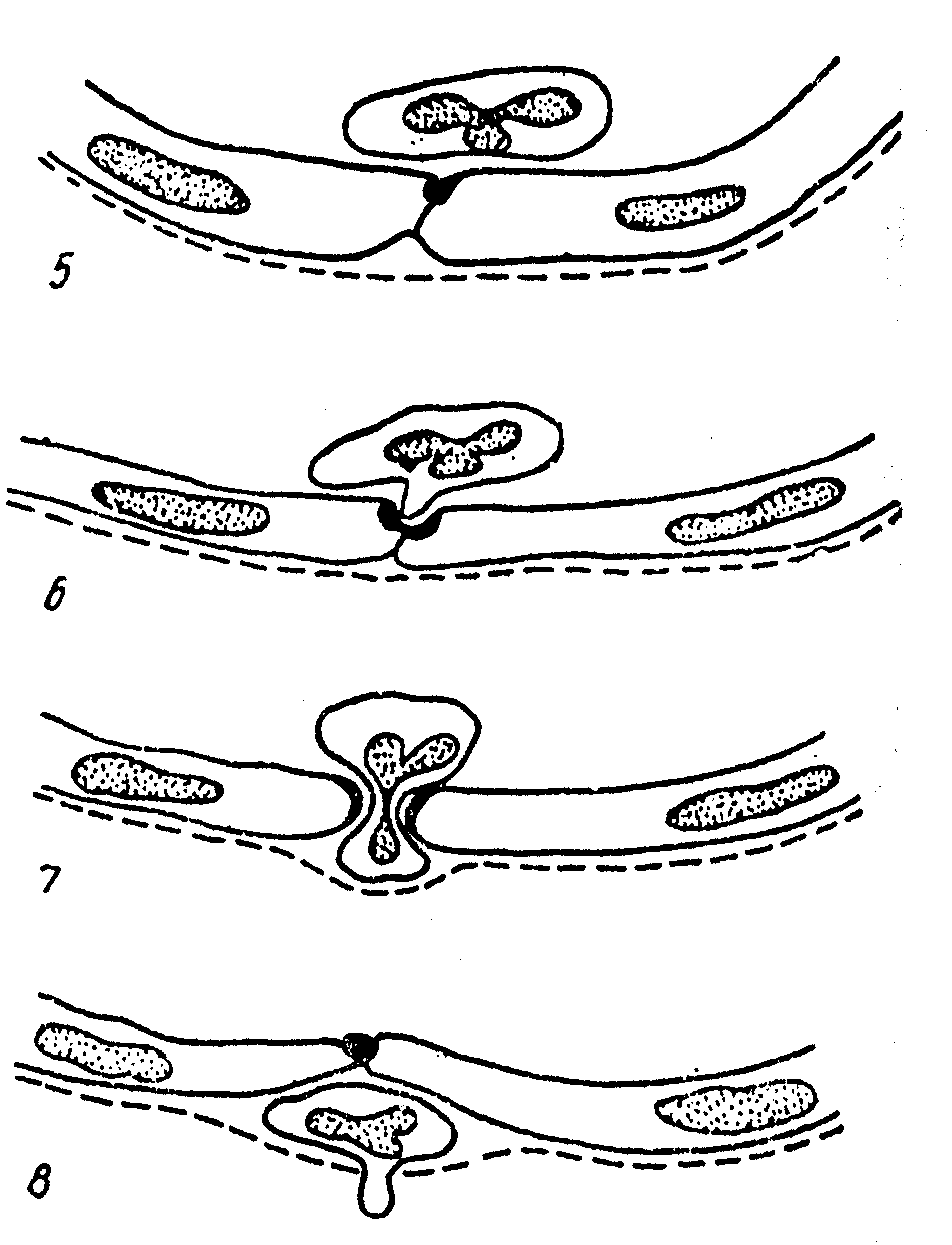

Схема эмиграции нейтрофилов и лимфоцитов: 1-4 – последовательные стадии выхода лимфоцита через тело эндотелиальной клетки; 5-8 – выход нейтрофила между эндотелиальными клетками (А. Поликар). |

||

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СЕРОЗНЫХ ЭКССУДАТОВ