- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •3.1. Слизистая оболочка рта

- •3.1.1. Строение слизистой оболочки в различных отделах рта

- •3.1.2. Функции слизистой оболочки рта

- •3.2. Слюнные железы, слюна и ротовая жидкость

- •3.2.1. Слюнные железы

- •3.2.2. Слюна и ротовая жидкость

- •3.2.3. Функции слюны

- •3.3.1. Анатомическое строение зубов

- •3.3.1.1. Молочные зубы

- •3.3.1.2. Постоянные зубы

- •3.3.2. Гистологическое строение, химический состав и функции твердых тканей зуба

- •3.4. Микрофлора полости рта

- •3.5.1. Неспецифические факторы защиты

- •3.5.2. Специфические факторы защиты

- •Глава 4

- •4.2.1.1. Внешний осмотр

- •4.2.1.2. Осмотр полости рта

- •4.2.1.3. Осмотр собственно полости рта

- •4.2.1.4. Осмотр зубов

- •4.2.2. Перкуссия

- •4.2.3. Пальпация

- •4.2.4. Температурная диагностика

- •4.2.5. Электроодонтодиагностика

- •4.2.7. Трансиллюминационный метод

- •4.2.8. Люминесцентная диагностика

- •4.2.9. Функциональные пробы

- •4.2.11. Лабораторные методы исследования

- •Глава 5

- •II. Поражение твердых тканей зубов.

- •III. Повреждение внутренних структур органов по лости рта.

- •5.1.2. Гиперплазия эмали

- •5.1.3. Эндемический флюороз зубов

- •5.1.4. Аномалии развития, прорезывания зубов, изменение их цвета

- •5.1.5. Наследственные нарушения развития зубов

- •5.1.5.2. Наследственные нарушения, затрагивающие дентин

- •5.2.1. Пигментация зубов и налеты

- •5.2.2. Стирание твердых тканей зуба

- •5.2.3. Клиновидный дефект (истирание)

- •5.2.4. Эрозия зубов

- •5.2.5. Некроз твердых тканей зубов

- •5.2.6. Травматические повреждения зубов

- •5.2.6.1. Острая травма

- •5.2.7. Гиперестезия зубов

- •Глава 6 кариес зубов

- •6.4. Патологическая анатомия кариеса зубов

- •6.5.1. Зубная бляшка и ее роль в возникновении кариеса

- •6.5.1.1. Образование и развитие зубной бляшки

- •6.5.1.2. Роль микроорганизмов в развитии кариеса зубов

- •6.5.2. Современное представление о причине возникновения кариеса зубов

- •6.6.1. Принципы и техника препарирования твердых тканей зуба при кариесе

- •6.6.2. Пломбировочные материалы

- •6.6.2.2. Прокладки

- •6.6.3. Этапы реставрации (пломбирования) зубов композитными материалами

- •6.6.4. Особенности пломбирования в зависимости от локализации и вида поражения

- •6.8.1. Гигиена полости рта

- •6.8.2. Закрытие слепых ямок и фиссур герметиками

- •6.9. Санация полости рта

- •Глава 7 пульпит

- •7.1. Этиология пульпита

- •7.2. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения

- •7.3. Классификация пульпита

- •7 .5.1. Биологический метод

- •7.5.2. Витальная ампутация пульпы

- •7.5.3. Хирургические методы

- •7.5.3.1. Витальная экстирпация пульпы

- •7.5.3.2. Девитальная экстирпация пульпы

- •7.5.3.3. Девитальная ампутация пульпы

- •Глава 8

- •8.5.1. Острый верхушечный периодонтит

- •8.5.2. Хронический верхушечный периодонтит

- •8.5.2.1. Хронический фиброзный периодонтит

- •8.5.2.3. Хронический гранулематозный периодонтит

- •8.6. Лечение периодонтита

- •8.6.1. Лечение острого верхушечного периодонтита

- •8.6.2. Лечение хронического верхушечного периодонтита

- •8.6.2.1. Консервативные (терапевтические) методы

- •Глава 9

- •9.8.1. Гингивит

- •9.8.2. Пародонтит

- •9.8.3. Пародонтоз

- •9.8.4. Пародонтолиз (идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом тканей пародонта)

- •9.8.5. Пародонтомы

- •9.8.6. Патологические процессы, сопутствующие заболеваниям пародонта

- •9.9.1. Местное лечение

- •9.9.2. Общее лечение

- •9.9.3. Хирургические методы лечения

- •9.9.4. Физические методы лечения

- •9.9.5. Ортопедические методы лечения

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Кожно-слизистая реакция — красный плоский ли шай.

- •Изменения слизистой оболочки рта при экзогенных интоксикациях.

- •VIII. Врожденные и генетически обусловленные заболе вания:

- •II. Инфекционные заболевания:

- •Изменения слизистой оболочки рта при экзогенных интоксикациях.

- •Аномалия и самостоятельные заболевания языка

- •11.2. Травматические поражения

- •11.2.1. Механическая травма

- •11.2.1.1. Острая механическая травма

- •11.2.2. Химическое повреждение

- •11.2.3. Физическое повреждение

- •11.2.3.1. Гальванизм

- •11.2.3.3. Изменения слизистой оболочки рта при лучевой терапии новообразований челюстно-лицевой области

- •11.2.4. Лейкоплакия

- •11.2.5. Мягкая лейкоплакия Пашкова

- •11.2.6. Белый губчатый невус Кеннона

- •11.3.1. Вирусные заболевания

- •11.3.1.2. Опоясывающий герпес

- •11.3.1.3. Герпетическая ангина

- •11.3.1.4. Острые респираторные вирусные инфекции

- •11.3.1.5. Ящур

- •11.3.2. Язвенно-некротический стоматит Венсана

- •11.3.3. Сифилис

- •11.3.5. Кандидоз

- •11.4.1. Клинические проявления некоторых аллергических заболеваний

- •11.4.1.2. Ангионевротический отек Квинке

- •11.4.1.3. Лекарственная аллергия

- •11.4.2. Многоформная экссудативная эритема

- •11.4.3. Рецидивирующий афтозный стоматит

- •11.4.4. Синдром Бехчета

- •11.4.5. Синдром Шегрена

- •11.7.1. Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- •11.7.2. Изменения слизистой оболочки рта при сердечно-сосудистых заболеваниях

- •11.7.3. Изменение слизистой оболочки рта при эндокринных заболеваниях

- •11.7.4. Изменение слизистой оболочки рта при диффузных болезнях соединительной ткани

- •11.7.5. Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях кроветворной системы

- •11.7.6. Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях нервной системы

- •11.8.1. Красный плоский лишай

- •11.8.2. Пузырчатка

- •11.8.3. Пемфигоид

- •11.8.4. Красная волчанка

- •11.8.5. Герпетиформный дерматит Дюринга

- •11.9.1. Складчатый язык

- •11.9.2. Черный («волосатый») язык

- •11.9.3. Десквамативный глоссит

- •11.9.4. Ромбовидный глоссит

- •11.10.1. Эксфолиативный хейлит

- •11.10.2. Гландулярный хейлит

- •11.10.3. Актинический и метеорологический хейлиты

- •11.10.4. Контактный аллергический хейлит

- •11.10.5. Атопический хейлит

- •11.10.6. Экзематозный хейлит

- •11.10.7. Макрохейлит

- •11.11.2. Болезнь Боуэна

- •11.11.3. Бородавчатый предрак

- •11.11.4. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ

- •11.11.5. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти

- •11.11.6. Кожный рог

- •11.11.7. Кератоакантома

- •11.11.8. Профилактика предраковых заболеваний

- •Глава 12

- •Глава 1. Этапы развития терапевтической стоматологии.

- •Глава 2. Организация и оборудование стоматологического

- •Глава 3. Строение и функции органов и тканей полос ти рта. Е. В. Боровский 21

- •Глава 4. Методы обследования больного. Ю. М. Максимовский. 75

- •Глава 5. Болезни зубов некариозного происхождения.

- •Глава 6. Кариес зубов. Е.В.Боровский 188

- •Глава 7. Пульпит. В. С.Иванов 272

- •Глава 8. Воспаление периодонта. Ю. М. Макашовский 309

- •Глава 9. Заболевания пародонта. В. С. Иванов 365

- •Глава 10. Стоматогенный очаг инфекции и очагово-обуслов-

- •Глава 11. Заболевания слизистой оболочки рта. Л. Н. Макси-

- •Глава 12. Зубные отложения. Ю. М. Максимовский 718

- •Isbn 5-225-02777-6

5.1.5.2. Наследственные нарушения, затрагивающие дентин

В настоящее время различают три типа неполноценного дентиногенеза:

Тип I является одним из нескольких проявлений общих скелетных заболеваний, называемых неполноценным осте-огенезом. Различают врожденный и поздний неполноценный остеогенез. При обоих типах могут наблюдаться зубы с дефектами дентина. Зубы, как молочные, так и постоянные, обладают удивительной янтарной полупрозрачностью. Однако имеются значительные вариации в степени выраженности болезни от поражения всех зубов до единичных, у которых наблюдается лишь легкое обесцвечивание. Эмаль на таких зубах легко откалывается, что способствует более

160

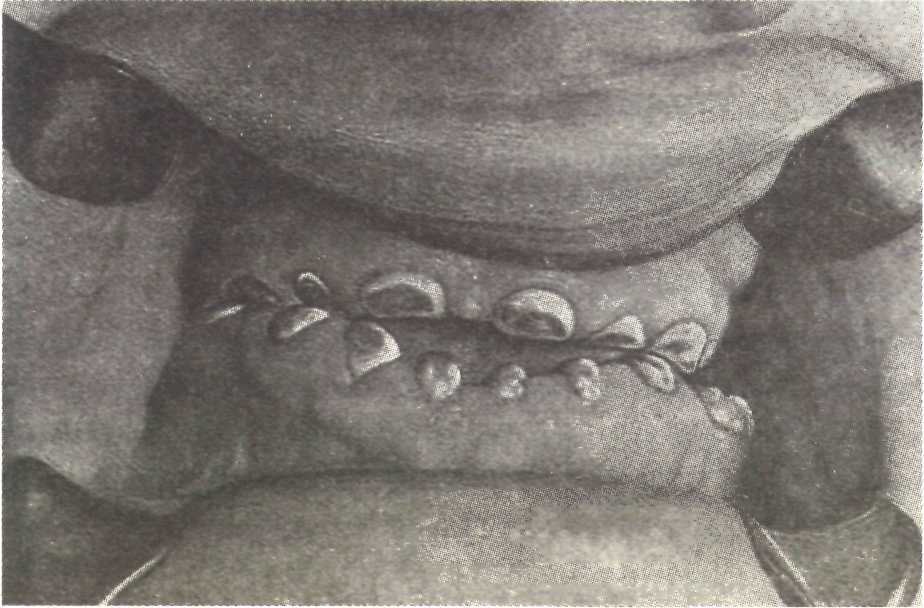

Рис. 5.10. Несовершенный дентиногенез II типа (синдром Стейнто-

на—Кандепона).

быстрому стиранию обнаженного дентина. При неполноценном дентиногенезе I типа молочные зубы поражены сильнее, чем постоянные.

Тип II, называемый в литературе наследственным опалес-цирующим дентином, или синдромом Стейнтона—Капдепо-на, имеет в основном те же клинические черты, что и тип I. Главные причины, побудившие выделить этот тип в отдельную форму, следующие:

А имеются данные о большом числе семей, многие члены которых поражены неполноценным дентиногенезом типа II, но не обнаруживают никаких признаков неполноценного остеогенеза;

А внутрисемейная корреляция степени заболевания, окраски и стирания в типе II высока, тогда как в неполноценном дентиногенезе типа I присутствуют значительные фенотипические варианты;

А при неполноценном дентиногенезе II типа одинаково поражаются как молочные, так и постоянные зубы, полностью здоровых зубов обнаружить не удается (рис. 5.10).

7мл /// характеризуется поражением зубов по типам I и II как по окраске, так и по форме. Однако в пределах этого типа наблюдаются значительные фенотипические вариации. Наиболее часто наблюдаемые клинические проявления — опалесцирующий цвет зубов, куполообразный вид коронок, поражение как молочных, так и постоянных зубов, а также определение при рентгенологическом исследовании так называемых раковинных зубов. Этот термин используется для

6—698 161

описания зубов, образование дентина в которых не происходит после формирования плащевого дентина.

Лечение. Связано с большими трудностями, эффективны ортопедические методы.

5.2. ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ ИХ ПРОРЕЗЫВАНИЯ

Зубы постоянно подвергаются воздействию многочисленных внешних факторов: механических, химических, температурных и др. В одних случаях эти воздействия умеренные, неповреждающие. В других случаях возникают те или иные изменения твердых тканей. Знание патологических изменений и причин, их вызывающих, необходимо для правильного предупреждения и лечения.

5.2.1. Пигментация зубов и налеты

Здоровые зубы в норме имеют белый цвет с различного рода оттенками от голубовато-белого (молочные, или временные, зубы) до бело-серого и даже желтоватого (постоянные зубы).

На изменение цвета зуба влияют многие эндогенные факторы. Так, зубы могут окрашиваться в розовый цвет при кровоизлияниях в пульпу в результате тяжело протекающего вирусного гепатита или холеры. Желтый оттенок приобретают зубы при проникновении пигментов при желтухе. Длительный прием антибиотиков тетрациклиновой группы будущей матерью (в последние 6 мес беременности), а также детьми дошкольного возраста способствует изменению цвета молочных и постоянных зубов ребенка в серовато-желтый цвет. Изменение цвета зубов происходит и после некроза пульпы, когда в результате проникновения продуктов гнилостного распада через дентинные канальцы (трубочки) эмаль зуба становится более тусклой.

К внешним факторам, способным изменять цвет эмали зуба на тот или иной срок, относятся пищевые (кофе, чай) и лекарственные вещества. Ягоды (черника, черемуха) окрашивают зубы в сине-черный цвет. Лекарственные вещества, применяемые для полоскания полости рта или ротовых ванночек, также на непродолжительный срок придают зубам и слизистой оболочке рта желтый или коричневый оттенок (лактат этакридина, перманганат калия), черный пигмент откладывается при полоскании рта хлоргексидином. Свинец придает шейкам зубов фиолетовый цвет.

Ряд лекарственных препаратов, которые используют стоматологи для проведения эндодонтических процедур, также мо-

162

гут на длительный срок изменять нормальный цвет эмали и дентина. Оранжевый цвет твердых тканей зуба может иметь место после применения резорцин-формалинового метода с целью медикаментозной обработки корневых каналов малых и больших коренных зубов или пломбирования каналов этих зубов резорцин-формалиновой пастой, а также парацином.

К окраске коронки зуба в черный цвет приводит плохая изоляция тканей зуба прокладочным материалом (лак, фосфатцемент) при пломбировании медной или серебряной амальгамой.

Зуб может потемнеть также в результате окисления в канале обломков мелких металлических эндодонтических инструментов (корневые иглы, пульпэкстракторы и др.) или при использовании для пломбирования каналов штифтов из неблагородных металлов.

Коричневый и даже черный налет на зубах наблюдается у курильщиков.

Лечение. Плотный зубной налет и налет курильщиков удаляют экскаватором с последующей очисткой зубов специальной щеткой с абразивной пастой и резиновыми чашечками. Следует предостеречь от частого и неумеренного применения пемзы для очистки зубов от налета, так как она повреждает эмаль. После полирования проводится антисептическая обработка десневого края перекисью водорода или спиртовым раствором йода.

Отбеливание зубов без живой пульпы с изменениями цвета коронки с использованием концентрированных растворов перекиси водорода и тепла дает хороший результат.