- •Строение кор выветривания разных климатических зон.

- •На крутых склонах выделяют два элемента

- •Экзогенные склоны, подразделяются на денудационные и аккумулятивные.

- •Гравитационные процессы

- •Водно-гравитационные процессы

- •К этой группе относятся

- •Водно-склоновые процессы связаны с проявлением плоскостного смыва продуктов выветривания и и разрушением склонов мелкими временными струями воды.

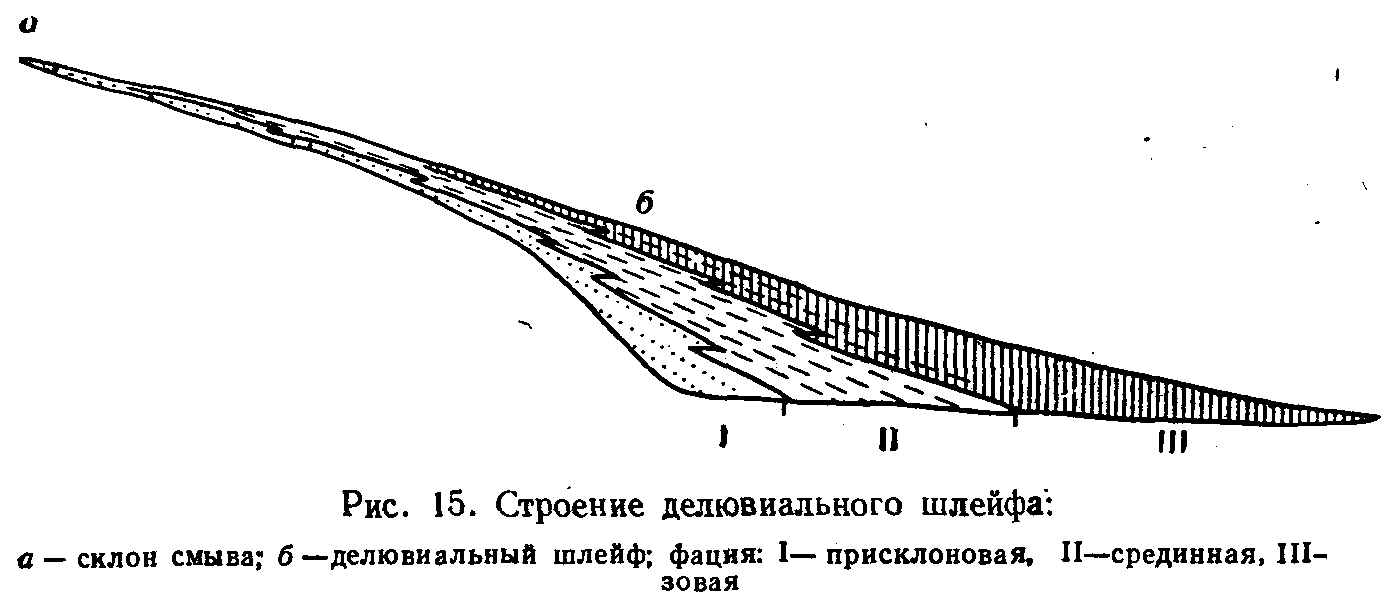

- •Делювий характеризуется

- •Слоистость в делювии

- •Мощность делювия

- •Развитие склонов

Слоистость в делювии

имеет наклон параллельно поверхности шлейфа.

Мощность делювия

в верховой части шлейфа очень мала (1-2 м), затем резко увеличивается, и над погребенной подошвой склона достигает максимума (10-15 м), в низовой части шлейфа уменьшается до нуля.

При одновременном накоплении делювия и пойменного аллювия низовая часть шлейфа редуцируется и делювиальные отложения средней части шлейфа фациально переходят в аллювий.

Делювий имеет площадное распространение.

Он не связан с линейными (русловыми) потоками.

В этом его коренное отличие от других водных отложений — аллювия и пролювия.

В результате склоновой эрозии образуется склоновый пролювий — отложения мелких конусов выноса у устьев промоин на склоне.

сложен дресвой и щебнем в обильном землисто-суглинистом цементе.

Конусы выноса сближенных промоин постепенно сливаются и вместе с делювием образуют единый шлейф коллювия смыва.

В целом делювиальные склоны характеризуются очень сглаженными выпукло-вогнутыми формами с широким развитием в равнинных условиях аккумулятивных шлейфов.

Образование делювия ведет к смягчению форм и общему выполаживанию рельефа.

Под возрастом склонов понимают время действия того или иного агента, который придал склону его основные морфологические черты. Например, для тектонического обрыва – это время тектонических подвижек. Для аккумулятивных склонов – это возраст слагающих его отложений.

Развитие склонов

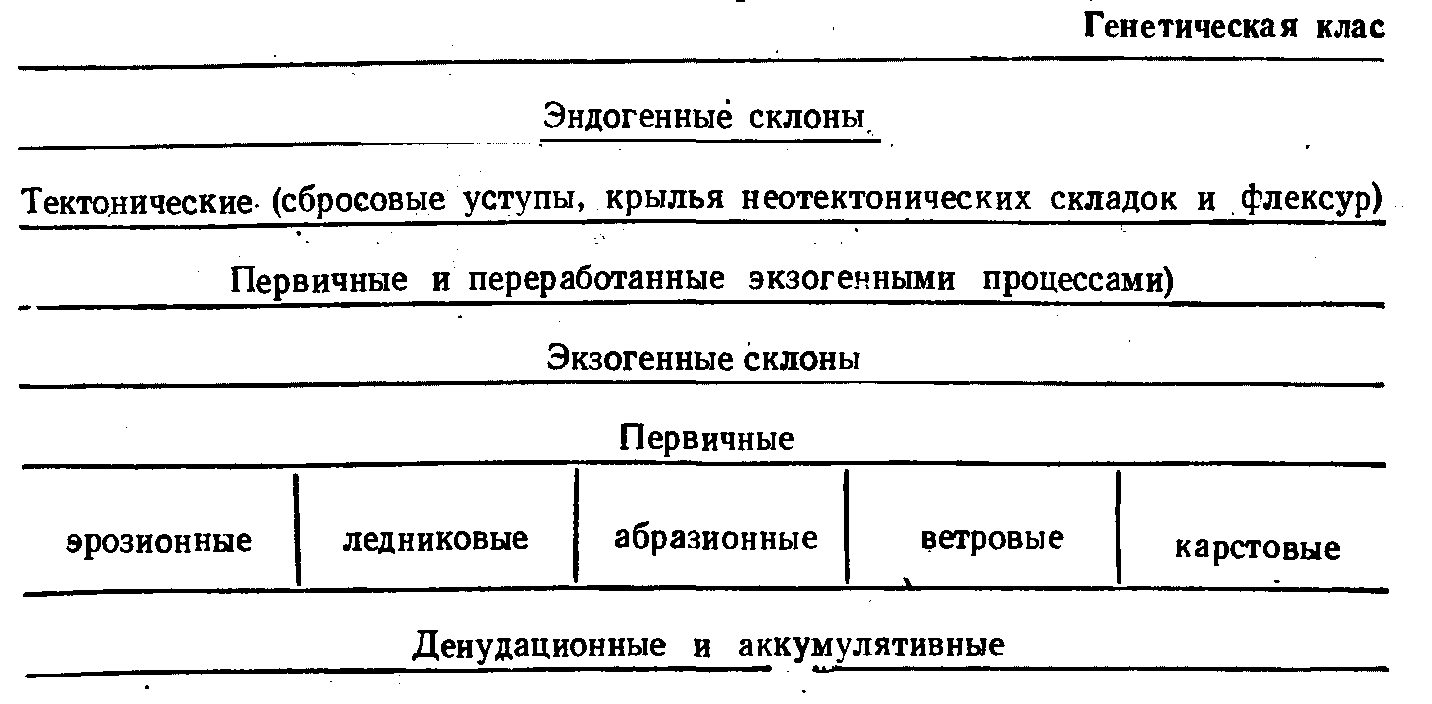

Генетическая классификация (табл. 2).

Генетическая классификация дополняется и элементами морфометрической классификации.

Выделяют склоны

крутые,

средней крутизны,

пологие,

высокие,

низкие и т. п.

Морфология склонов зависит также от геологического строения и климатических условий.

Климатические факторы

т.к. выветривание, тесно связанно с климатом, и денудацией.

Растительность, обусловленная климатом, заметно задерживает такие плоскостной смыв и образование осыпей.

во время дождливого сезона в условиях семиаридного климата делювиальные шлейфы на склонах не образуются. Весь материал выносится на присклоновую равнину и откладывается в ее пониженной периферической части.

На развитие склонов влияют также экспозиция склона, т. е. ориентировка его по отношению к солнцу, гидрогеологические условия, силы вращения Земли, направление и сила господствующих ветров, на современном этапе — деятельность человека.

К наиболее общим факторам, влияющим на развитие склонов, относятся тектонические движения.

Впервые вопросы о развитии склонов в условиях одновременно протекающих тектонических движений земной коры были рассмотрены В. Пенком в 1924 г.

Им введены понятия восходящего и нисходящего развития рельефа.

Идеи В. Пенка о развитии склонов играют большую роль в оценке общей направленности новейших тектонических движений.

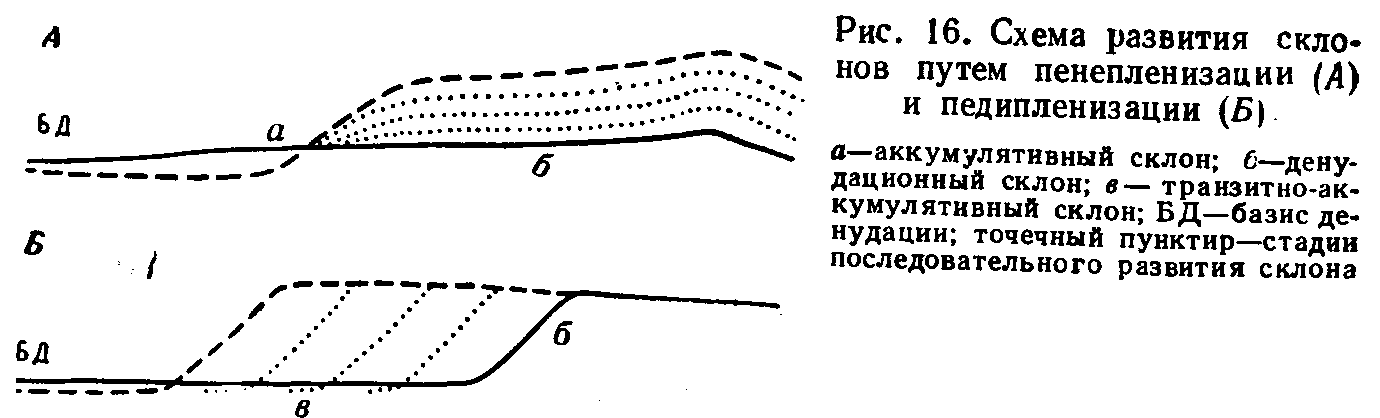

Важнейшее значение для выработки общей теории эволюции склонов имеет правильное понимание соотношения двух главных типов развития склонов — пенепленизации и педипленизации.

Учение о пенепленизации рельефа было разработано В. Дэвисом и основывалось на представлении о неизбежном выполаживании склонов в ходе их развития (рис. 16, Л).

Склоновые процессы ведут к более энергичному разрушению верхней части склонов и перемещению продуктов разрушения к их основанию.

В результате происходит общее снижение поверхности водораздела, что ведет к выполаживанию и расширению склонов и, в конечном счете, к выравниванию, к переходу страны от расчлененного гористого рельефа к почти равнине — пенеплену.

Другой путь развития склонов — путь педипленизации* протекает без выполаживания их, в условиях удаления продуктов разрушения от подножий склонов.

* От латинского слова pedis — подножье, род. пад., и английского plain — равнина.

Как это было показано В. Пенком, а затем обосновано Л. Кингом, склоновая денудация, развиваясь при указанных условиях на всем протяжении склона и происходя в общем равномерно, вызывает отступание склона в сторону водораздела параллельно первоначальной поверхности без выполаживания (рис. 16, Б), что также приводит к выравниванию страны.

Педипленизация проявляется в условиях сильных тропических ливней при общем сухом климате, в полярном климате при солифлюкционном оттоке продуктов разрушения, а также всюду, где подножье склона срезается боковой эрозией рек, абразией морей, деятельностью ледников и ветра. Необходимо также учитывать чрезвычайно большую длительность развития склонов, некоторые из которых формируются в течение десятков и даже первых сотен миллионов лет. Это обстоятельство резко повышает роль таких медленных процессов, как выветривание, дефлюкция, которые сами по себе приобретают рельефообразующую роль в тесной связи с климатическими условиями.

Таким образом, в формировании склонов решающую роль играет не только тектоника, но также геологические и физико-географические условия, в которых развиваются склоны, в особенности климат и время.