- •Пропедевтика внутренних болезней

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •Общее представление о заболеваниях внутренних органов. Задачи внутренней медицины

- •Основы медицинской деонтологии

- •Методы клинического обследования больного

- •Субъективное обследование больных

- •Методы объективного обследования больных

- •Основные методы объективного обследования больных:

- •Вспомогательные (дополнительные) методы:

- •Осмотр больных

- •Общий осмотр больных

- •Рабочая классификация нарушений сознания

- •I. Количественные формы нарушения:

- •II. Продолжительные качественные нарушения сознания

- •Пальпация

- •Перкуссия

- •Основные звуки, получаемые при перкуссии в норме:

- •Характеристика перкуторных звуков у здоровых людей

- •Аускультация

- •Дополнительные методы исследования

- •Лабораторные методы исследования

- •Инструментальные методы исследования

- •Рентгенологические методы исследования

- •Эндоскопические методы исследования

- •Инструментально-функциональные методы исследования

- •Радиоизотопные методы исследования

- •Ультразвуковые методы исследования

- •Ядерно–магниторезонансная томография (ямр-томография)

- •Система дыхания жалобы больных с заболеваниями органов дыхания

- •Оценка одышки по шкале (mrc)

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия легких

- •Расположение нижних границ легких по вертикальным топографическим линиям у здоровых лиц

- •Аускультация легких

- •Основные дыхательные шумы

- •Бронхиальное дыхание

- •Побочные дыхательные шумы

- •Отличительные признаки шума трения плевры, крепитации,

- •Исследование функции внешнего дыхания

- •Пульсоксиметрия

- •Исследование мокроты

- •Синдром нарушения бронхиальной проходимости

- •Клиническая картина

- •Синдром повышения воздушности легочной ткани

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Бронхиты

- •Острый бронхит

- •Классификация острого бронхита

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Хронический бронхит

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Бронхиальная астма

- •Классификация ба

- •I Формы ба:

- •II Степень тяжести:

- •IV Степени дыхательной недостаточности.

- •Клиническая картина

- •Классификация тяжести бронхиальной астмы по клиническим признакам до начала лечения

- •Лабораторные данные и инструментальные методы исследования

- •Критерии диагностики атопической и неатопической бронхиальной астмы

- •Лечение

- •Неотложная помощь

- •Хроническая обструктивная болезнь лёгких (хобл)

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования Общий анализ крови и мокроты характерен для хронического бронхита (см выше).

- •Исследование функции внешнего дыхания (фвд)

- •Лечение

- •Синдром очагового уплотнения легочной ткани

- •Синдром скопления жидкости в плевральной полости

- •Исследование плевральной жидкости

- •Синдром скопления воздуха в плевральной полости

- •Синдром ателектаза

- •Пневмонии

- •Классификация

- •Крупозная пневмония

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Очаговая пневмония

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Плеврит

- •Сухой плеврит

- •Экссудативный плеврит

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Синдром наличия воздухосодержащей полости в легком

- •Абсцесс легкого

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Синдром дыхательной недостаточности

- •Клинические проявления одн

- •Клинические проявления хдн

- •Лечение

- •Сердечно-сосудистая система методы обследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

- •Осмотр больного

- •Перкуссия сердца

- •Увеличение границ абсолютной сердечной тупости наблюдается:

- •Уменьшение границ абсолютной сердечной тупости наблюдается:

- •Аускультация сердца

- •Тоны сердца

- •Изменения звучности тонов

- •Факторы влияющие на звучность I тон.

- •Расщепление и раздвоение тонов сердца

- •Добавочные тоны сердца

- •Сердечные шумы

- •Отличие функциональных шумов от органических:

- •1. Недостаточность митрального клапана.

- •2. Недостаточность трехстворчатого клапана.

- •3. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия.

- •4. Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия.

- •5. Недостаточность клапана аорты.

- •6. Недостаточность клапана легочной артерии.

- •8. Стеноз легочной артерии.

- •VII. Зона нисходящей грудной аорты. Задняя пульмонарная зона. Задняя левопредсердная зона.

- •Исследование сосудов

- •Аускультация артерий

- •Артериальное давление

- •Фазы тонов Короткова

- •Методика измерения артериального давления (из доклада российских экспертов по изучению артериальной гипертензии – даг-1, 2000)

- •Венный пульс и венозное давление

- •Дополнительные методы исследования сосудистой системы

- •Синдром нарушения артериального периферического кровообращения

- •Синдром нарушения венозного оттока

- •Синдром нарушения лимфатического оттока

- •Электрокардиография

- •Мембранная теория возникновения биопотенциалов

- •Фонокардиография

- •Эхокардиография

- •Этиология аритмий Все причины аритмий могут быть, в общем виде, объединены в 3 группы:

- •1. Аритмии при нарушении автоматизма са-узла

- •2. Экстрасистолическая аритмия

- •2.1. Предсердные экстрасистолы

- •2.2. Атриовентрикулярные (узловые) экстрасистолы

- •2.3. Желудочковые экстрасистолы

- •4.3. Пароксизмальная тахикардия (пт)

- •4. Нарушение функции проводимости. Блокады

- •4.4. Полная а-в блокада (а-в блокада III степени)

- •4.5. Внутрижелудочковая блокада.

- •6. Мерцание и трепетание предсердий (мерцательная аритмия)

- •Лечение

- •1. Классификация антиаритмических препаратов.

- •2.1. Показания к назначению антиаритмических препаратов iа класса.

- •Классификация антиаритмических препаратов

- •2.3. Показания к назначению антиаритмических препаратов iс класса.

- •2.4. Показания к назначению β-адреноблокаторов (2 класс).

- •2.5. Показания к назначению препаратов III класса.

- •2.6. Показания к назначению антиаритмических препаратов IV класса.

- •Острая ревматическая лихорадка (Болезнь Сокольского-Буйо)

- •Лабораторная и инструментальная диагностика

- •Критерии и степени активности ревматического процесса

- •Критерии диагностики острой ревматической лихорадки

- •Классификация острой ревматической лихорадки

- •Лечение

- •Приобретенные пороки сердца

- •Недостаточность митрального клапана

- •Клиническая картина

- •Митральный стеноз (Стеноз митрального отверстия)

- •Клиническая картина

- •Недостаточность аортального клапана (Аортальная недостаточность)

- •Клиническая картина

- •Сужение устья аорты (Аортальный стеноз)

- •Нарушения гемодинамики.

- •Клиническая картина

- •Лечение приобретенных пороков сердца

- •Миокардит (воспалительная кардиомиопатия)

- •Клинически значимые причины инфекционного миокардита

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Данные объективного обследования

- •Дополнительные методы исследования

- •Лабораторные методы

- •Лечение

- •Инфекционный эндокардит

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Синдром артериальной гипертензии

- •Синдром артериальной гипертензии

- •Инструментальные методы исследования

- •Эссенциальная артериальная гипертензия

- •Этиология и патогенез

- •Классификация аг

- •Клиническая картина

- •Данные объективного обследования у больных со II стадией болезни.

- •Лечение

- •Синдром гипертензии малого круга кровообращения

- •Клинические проявления

- •Инструментальные методы обследования

- •Лечение

- •Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца (ибс) Этиология и патогенез атеросклероза

- •Ишемическая болезнь сердца

- •Классификация ишемической болезни сердца

- •Стабильная стенокардия напряжения

- •Лечение

- •Инфаркт миокарда

- •Лечение

- •Атеросклеротический кардиосклероз

- •Лечение

- •Недостаточность кровообращения

- •Классификация нк

- •Лечение

- •Лечение

- •Хроническая недостаточность кровообращения

- •Клинические проявления

- •Инструментальные исследования

- •Классификация хронической недостаточности кровообращения

- •Лечение

- •Острая сосудистая недостаточность

- •Лечение

- •Лечение

- •Лечение

- •Желудочно-кишечный тракт методика и особенности непосредственного обследования больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

- •Объективное обследование больного

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования Исследование желудочного сока

- •К парентеральным стимуляторам относятся:

- •Исследование кала

- •Инструментальные методы исследования

- •Болезни пищевода и желудка Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (гэрб)

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Синдромом желудочной диспепсии

- •Желудочно-кишечные кровотечения

- •Лечение

- •Гастриты

- •Острый гастрит

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Хронический гастрит

- •Модифицированная Сиднейская классификация хронических гастритов (Хьюстон, 1994)

- •Клиническая картина

- •Выявление Helicobacter pylori

- •Лечение

- •ЯзвА желудка и 12-перстной кишки

- •Классификация язвенной болезни

- •Клиническая картина

- •Течение заболевания

- •Лечение

- •Рак желудка

- •Лечение

- •Заболевания кишечника синдром диареи

- •Синдром нарушения пищеварения (Синдром мальдигестии)

- •Лечение

- •Нарушение бродильных и гнилостных процессов в кишечнике

- •Синдром метеоризма

- •Синдром нарушения всасывания (Синдром мальабсорбции)

- •Лабораторные и инструментальные данные

- •Лечение

- •Синдром раздраженного кишечника (синдром раздраженной кишки)

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные исследования

- •Лечение

- •Хронический колит

- •Классификация хронических колитов

- •Клиническая картина

- •Особенности течения сегментарных колитов

- •Особенности клинической картины ишемического колита

- •Лабораторные данные

- •Инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Исследование больных с заболеваниями поджелудочной железы

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •В настоящее время во всем мире пользуются Марсельско-Римской классификацией.

- •Морфологические особенности форм хронического панкреатита

- •Клиническая картина

- •Лабораторная диагностика

- •Лечение

- •Исследование печени и желчевыводящих путей

- •Физикальное обследование больного

- •Лабораторные методы исследования дуоденальное зондирование

- •Функциональные пробы печени

- •Инструментальные методы исследования

- •Основные клинические синдромы

- •1. Синдром механической (подпеченочной) желтухи

- •2. Синдром гемолитической (подпеченочной) желтухи

- •3. Синдром паренхиматозной (печеночной) желтухи

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Частная патология ХолециститЫ

- •ОстрЫй холецистит Клиническая картина

- •Лечение

- •Хронический холецистит

- •Лечение

- •Хронический гепатит

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Лабораторные данные

- •Лабораторные данные

- •Лабораторные данные

- •Лечение

- •Цирроз печени

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные данные

- •Особенности циррозов в зависимости от этиологии

- •Лабораторно-инструментальные данные

- •Клиническая картина

- •Лабораторно-инструментальная диагностика

- •Лечение

- •Мочевыделительная система Обследование больных с заболеваниями органов мочеотделения

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •2. Физико-химическое исследование

- •Проба с.С. Зимницкого

- •Основные синдромы при заболеваниях почек Отечный синдром

- •Синдром артериальной гипертензии

- •Синдром почечной эклампсии

- •Клиническая картина

- •Нефротический синдром

- •Лабораторные данные

- •Синдром почечной колики

- •Клиническая картина

- •Мочевой синдром

- •Мочевой синдром при наиболее распространенных заболеваниях

- •Синдром острой почечной недостаточности

- •Лечение

- •Начальный период (период действия этиологического фактора).

- •Олигоанурическая фаза опн

- •Период восстановления диуреза.

- •Лечение в восстановительном периоде.

- •Синдром хронической почечной недостаточности

- •Классификация хронической почечной недостаточности по н.А. Лопаткину и и.Н. Кучинскому

- •Лечение

- •Острый гломерулонефрит

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Хронический гломерулонефрит

- •Клинические проявления хгн

- •Лечение

- •Пиелонефрит

- •Лечение

- •Лабораторная и инструментальная диагностика

- •Лечение

- •Система крови Методы обследования гематологических больных

- •2. Оценка осмотической стойкости эритроцитов (оценка гемолиза)

- •3. Исследование свертывающей способности крови:

- •4. Пункционные методы исследования кроветворных органов

- •5. Морфоцитохимические и иммунологические методы исследования

- •6. Рентгенологические и другие инструментальные методы исследования

- •Классификация анемий

- •1. Анемии при кровопотерях (постгеморрагические).

- •2. Анемии при нарушении кровообразования:

- •3. Анемии при повышенном кроворазрушении (гемолитические).

- •Острая постгеморрагическая анемия

- •Лечение

- •Железодефицитная анемия

- •Клинические проявления железодефицитных анемий

- •Лечение

- •Лабораторная диагностика

- •Лечение

- •Гемобластозы

- •Классификация гемобластозов

- •Острый лейкоз (ол)

- •Клинические проявления острого лейкоза

- •Лабораторная диагностика ол

- •Лечение

- •Хронический миелолейкоз

- •Клинические проявления

- •Лечение

- •Хронический лимфолейкоз (хлл)

- •Лечение

- •Лейкемоидные реакции

- •Система гемостаза Диагностика нарушений гемостаза Геморрагические диатезы

- •Антикоагулянты:

- •Аутоиммунные тромбоцитопении

- •Клиническая картина

- •Лабораторные данные

- •Лечение

- •Геморрагический васкулит

- •Классификация гв:

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Эндокринная система особенности обследования эндокринологических больных

- •Сахарный диабет

- •Этиологическая классификация нарушений гликемии (воз, 1999)

- •Клиническая картина

- •Лабораторная диагностика

- •Критерии нарушений углеводного обмена (воз, 1999)

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Болезни щитовидной железы Пальпация щитовидной железы

- •Диффузный токсический зоб

- •Клиническая картина

- •Лабораторная диагностика

- •Лечение

- •Гипотиреоз

- •Клиническая картина

- •Лабораторные данные

- •Лечение

- •Ожирение

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Кахексия

- •Клинические проявления

- •Лечение

- •Аллергозы крапивница и отек квинке

- •Классификация крапивниц и отека Квинке

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Поллиноз

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Анафилактический шок

- •Клиническая картина

- •Лечение лекарственного анафилактического шока

- •Болезни органов движения Суставный синдром

- •Ревматоидный артрит

- •Классификация

- •Функциональные классы (фк):

- •Лабораторные данные

- •Инструментальные исследования

- •Диагностические критерии ревматоидного артрита (Американская ревматологическая ассоциация, 1987)

- •Варианты течения

- •Лечение

- •Остеоартроз (-артрит)

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Лабораторные методы исследования

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •II. Асимптомная инфекция (вирусоносительство).

- •Лечение

- •Неотложные состояния

- •Признаки клинической смерти:

- •Алгоритм оказания помощи при клинической смерти

- •2. Восстановление и обеспечение проходимости дыхательных путей:

- •Методика непрямого массажа сердца

- •Универсальный алгоритм действий при внезапной смерти взрослых

- •Приложение нормы основных лабораторных показателей

- •Показатели состояния системы свертывания крови

- •Гематологические и общеклинические исследования крови

- •Нормальные показатели секретообразования в желудке

- •Интрагастральное определение рН

- •Список использованной литературы:

- •СодержАние

- •Система дыхания

- •Сердечно-сосудистая система

- •Желудочно-кишечный тракт

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования 303 Исследование желудочного сока 303

- •Исследование печени и желчевыводящих путей

Сердечные шумы

Помимо тонов, при аускультации сердца могут выслушиваться дополнительные звуки, которые называются шумами. У здорового человека шумов нет или выслушиваются функциональные шумы. Не все шумы, выслушиваемые в области сердца, возникают внутри самого сердца. Существуют шумы, которые возникают и вне сердца. Поэтому все выслушиваемые шумы разделяются на: внутрисердечные и внесердечные. Внутрисердечные шумы делятся на:

органические (они связаны с поражением клапанов, сужением сосудов и отверстий, сердечной мышцы),

функциональные (не связаны с поражением клапанов сосудов и сердечной мышцы).

Органические шумы делятся на: 1) клапанные и 2) мышечные.

К внесердечным шумам относят: 1) шум трения перикарда, 2) плевроперикардиальный шум, 3) кардиопульмональный шум.

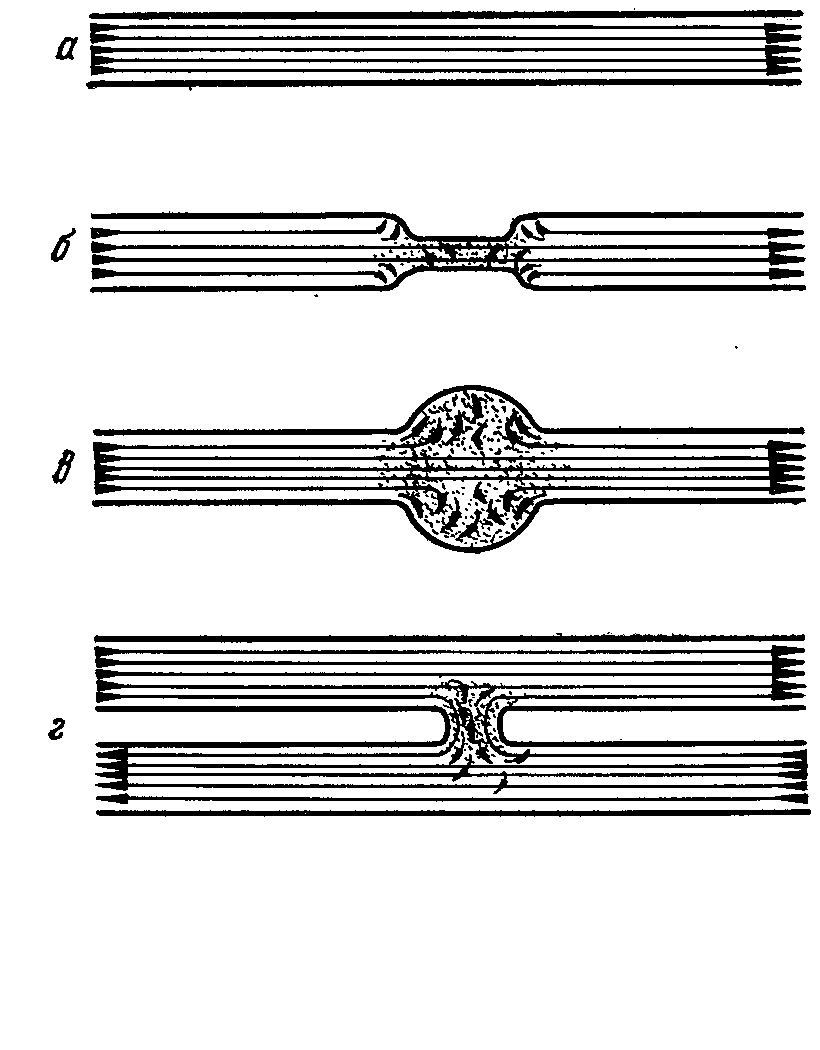

Механизм возникновения внутрисердечных шумов

В нутрисердечные

шумы возникают при прохождении крови

через узкие отверстия (рис.37). Так, если

створки клапанов спаяны (сращены) между

собой, то происходит их сужение (стеноз)

и кровь, проходя через него, вызывает

образование шума. При уменьшении

поверхности створок клапана (при их

сморщивании, разрушении) или расширении

отверстия, в норме полностью закрываемого

клапаном, происходит неполное закрытие

его и возникает обратный ток крови через

него. Так как это не полностью прикрытое

клапаном отверстие оказывается суженым

по отношению к нормальному, то при

движении крови через образовавшуюся

узкую щель возникают вихревые

(турбулентные) потоки крови и так же

образуется шум.

нутрисердечные

шумы возникают при прохождении крови

через узкие отверстия (рис.37). Так, если

створки клапанов спаяны (сращены) между

собой, то происходит их сужение (стеноз)

и кровь, проходя через него, вызывает

образование шума. При уменьшении

поверхности створок клапана (при их

сморщивании, разрушении) или расширении

отверстия, в норме полностью закрываемого

клапаном, происходит неполное закрытие

его и возникает обратный ток крови через

него. Так как это не полностью прикрытое

клапаном отверстие оказывается суженым

по отношению к нормальному, то при

движении крови через образовавшуюся

узкую щель возникают вихревые

(турбулентные) потоки крови и так же

образуется шум.

Рис.37. Механизмы возникновения шумов.

Сила или громкость шума зависит от двух основных составляющих:

1) скорости движения крови через суженое отверстие. Чем выше скорость движения крови, тем громче шум. Скорость движения крови зависит от сократительной способности миокарда. При возникновении сердечной недостаточности из-за уменьшения скорости движения крови шум может значительно уменьшиться и стать более мягким по тембру. Кроме этого на скорость движения крови оказывает влияние вязкость крови. Чем меньше вязкость крови, тем интенсивнее шум. Так, при анемии шум возникает при движении крови даже через неизмененные отверстия.

2) степени сужения. Чем меньше отверстие (больше сужение), тем интенсивнее шум. Однако это правило выполняется до определенной степени сужения. При резко выраженном сужении шум не усиливается, а, наоборот, ослабевает. Поэтому будет более правильным утверждение (почти аксиома), что возникновение шума, его сила и громкость зависят не столько от каждого из этих факторов в отдельности, сколько от оптимального сочетания степени сужения отверстий и скорости кровотока. Меняя любую из этих составляющих в ту или иную сторону (до оптимального их сочетания), можно добиться возникновения шума или усиления его интенсивности как в эксперименте, так и в клинической практике. Приведем примеры. В норме у здорового человека над областью сердца шумы не выслушиваются, хотя выходные тракты и аорты и ствола легочной артерии относительно уже по отношению к соответствующим желудочкам. Шум не возникает, ибо при относительном стенозировании этих сосудов скорость кровотока через них не достаточна для возникновения шума (нет оптимального сочетания степени сужения и скорости кровотока). Однако при интенсивной физической нагрузке, когда скорость кровотока значительно увеличивается, практически у каждого здорового человека (особенно в подростковом возрасте) можно выслушать шумы над крупными сосудами, в первую очередь над легочной артерией. Почему, например, исчезает диастолический шум при тяжелой степени митрального стеноза? Нарушен оптимальный баланс между составляющими компонентами: степень стеноза высокая, а скорость кровотока через суженое отверстие резко падает.

В клинической практике также известны случаи, когда при выраженной недостаточности митрального клапана на фоне одновременной слабости левого желудочка бывший ранее систолический шум резко ослабевает или исчезает, так как падает скорость кровотока. После проведенного курса лечения, когда энергетика левого желудочка восстанавливается и увеличивается скорость кровотока, шум вновь выслушивается с прежней силой.

3) На интенсивность шума оказывает влияние положение больного. Шумы лучше выслушиваются в положении, при котором облегчается ток крови через суженное отверстие. Все систолические шумы лучше выслушиваются в положении лежа, диастолические – сидя или стоя.

4) На громкость выслушиваемого шума оказывают влияние и внесердечные факторы. Те причины, которые приводят к ослаблению тонов сердца, ухудшают выслушивание и шумов (эмфизема легких, ожирение, гидроторакс слева и др.)

Шумы в сердце всегда соотносятся с определенной фазой сердечного цикла. Выделяют шумы:

систолические - возникают в систолу, выслушиваются между I и II тоном;

диастолические - возникают в диастолу между II и I тоном.

Так как диастола более продолжительная, то выделяют:

протодиастолический шум, он возникает в первой трети диастолы;

мезодиастолический шум, он возникает в середине диастолы;

пресистолический шум, он возникает в конце диастолы, перед I тоном.

Систолический шум возникает при стенозе устья аорты, стенозе устья легочного ствола. При этом в систолу во время сокращения желудочков кровь проходит через суженые отверстия, вызывая завихрения крови и образования шума. Кроме этого систолические шумы возникают при недостаточности атриовентрикулярных клапанов (митрального и трикуспидального). В этих случаях кровь из желудочков движется в направлении обратном основному току крови, т.е. в полость левого или правого предсердия, что называется регургитацией. Она течет через суженное отверстие, поэтому возникают завихрения тока крови и образуется шум.

Диастолические шумы возникают при стенозе левого или правого предсердно-желудочкового отверстия, а также при недостаточности аортального клапана или клапана легочного ствола.

По тембру выделяют: мягкие или дующие шумы (негрубые) и грубые (скребущие, пилящие).

По силе (громкости): тихие и громкие.

По продолжительности: продолжительные и короткие. Если шум занимает всю систолу, сливается с I и II тоном, то его называют пансистолическим, а если он, занимая всю его систолу, но не сливается ни с I, ни со II тоном - голосистолическим.

По форме шумы бывают: нарастающие, убывающие, нарастающе-убывающие, убывающе-нарастающие. Нарастающим называется шум, громкость которого постепенно усиливается. К нему относится пресистолический шум при митральном стенозе. Убывающим называется шум, громкость которого постепенно убывает. К нему относятся шумы при недостаточности митрального, недостаточности аортального, недостаточности трикуспидального клапана и недостаточности клапана легочного ствола. Следует отметить, что большинство клапанных шумов имеют убывающую часть. Нарастающе-убывающие шумы бывают при стенозе устья аорты и легочного ствола. Шумы, связанные с изгнанием крови при сокращении желудочков, как правило, нарастающие-убывающие. Убывающе-нарастающий шум бывает при митральном стенозе. При записи фонокардиограммы можно выявить форму шума: ромбовидную, лентовидную, седловидную, веретенообразную.

По наличию или отсутствию интервала между тоном и последующим шумом выделяют:

интервальные шумы

безинтервальные шумы

Есть определенная закономерность: при всех стенозах (митральный, трикуспидальный, стеноз устьев аорты и легочной артерии) фиксируются интервальные, а при недостаточности клапанов (митрального, трикуспидального, аорты, легочной артерии) – безинтервальные шумы.

В зависимости от гемодинамической ситуации, в которой шумы возникают, они делятся на:

1. Шумы изгнания, возникающие при изгнания крови в фазу систолы:

1.1. Предсердные систолические (в фазу изгнания крови из предсердий в желудочки через суженные атриовентрикулярные отверстия при митральном и трикуспидальном стенозе).

1.2. Желудочковые систолические (при изгнании крови в систолу желудочков при стенозах устьев аорты и легочной артерии).

2. Шумы обратного тока крови (шумы регургитации) – в результате патологического тока крови через щель, образующуюся между деформированными и укороченными створками клапанов:

2.1. Желудочковые систолические (при недостаточности митрального и трикуспидального клапанов). При этих пороках, помимо основного тока крови в аорту и легочную артерию, часть крови через патологический ток забрасывается в левое и правое предсердие – возникают систолические шумы регургитации.

2.2. Желудочковые диастолические (возникают в фазу диастолы желудочков при обратном токе крови из аорты и легочной артерии в сторону левого и правого желудочков при недостаточности клапанов аорты и легочной артерии.

3. Шумы наполнения (при наполнении кровью левого и правого желудочков в фазу их диастолы):

3.1. Желудочковые диастолические. Естественно, они могут быть только при стенозе левого или правого атриовентрикулярного отверстий.

Мышечные шумы

Так как работа атриовентрикулярных клапанов зависит от состояния папиллярных мышц, то при их поражении могут возникать мышечные шумы. Объясняются они возникновением относительной недостаточности митрального клапана из-за провисания створок клапана при удлинении или снижении тонуса папиллярных мышц. Кроме этого относительная недостаточность митрального клапана может возникнуть при расширении полости левого желудочка из-за поражения миокарда. При этом расширяется фиброзное кольцо митрального клапана и его створки во время систолы полностью не закрывают митральное отверстие. Подобная же ситуация может возникнуть и при относительной недостаточности трехстворчатого клапана.

Функциональные шумы

Функциональные шумы возникают при неизмененных клапанах. Механизм их образования может быть связан:

с повышением тонуса симпатической вегетативной нервной системы (ускорение тока крови), а также понижением тонуса папиллярных мышц;

с уменьшением вязкости крови и в связи с этим с ускорением тока крови через неизмененные отверстия клапанов (анемические шумы).

Наблюдаются они чаще у детей и молодых лиц. Проведенные исследования показали, что в подростковом возрасте на пике пубертатного «взрыва» ростовых процессов происходит непропорциональный рост камер сердца и крупных сосудов (аорты и легочной артерий). В частности, формирование аорты и легочного ствола несколько отстает от самого сердца – возникает своеобразный относительный стеноз этих сосудов. Именно этим объясняется наиболее частое выслушивание функциональных шумов в этом возрасте в проекции легочной артерии. Как правило, одновременно здесь же выслушивается физиологический акцент II тона.