- •Пропедевтика внутренних болезней

- •Предисловие к первому изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •Общее представление о заболеваниях внутренних органов. Задачи внутренней медицины

- •Основы медицинской деонтологии

- •Методы клинического обследования больного

- •Субъективное обследование больных

- •Методы объективного обследования больных

- •Основные методы объективного обследования больных:

- •Вспомогательные (дополнительные) методы:

- •Осмотр больных

- •Общий осмотр больных

- •Рабочая классификация нарушений сознания

- •I. Количественные формы нарушения:

- •II. Продолжительные качественные нарушения сознания

- •Пальпация

- •Перкуссия

- •Основные звуки, получаемые при перкуссии в норме:

- •Характеристика перкуторных звуков у здоровых людей

- •Аускультация

- •Дополнительные методы исследования

- •Лабораторные методы исследования

- •Инструментальные методы исследования

- •Рентгенологические методы исследования

- •Эндоскопические методы исследования

- •Инструментально-функциональные методы исследования

- •Радиоизотопные методы исследования

- •Ультразвуковые методы исследования

- •Ядерно–магниторезонансная томография (ямр-томография)

- •Система дыхания жалобы больных с заболеваниями органов дыхания

- •Оценка одышки по шкале (mrc)

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия легких

- •Расположение нижних границ легких по вертикальным топографическим линиям у здоровых лиц

- •Аускультация легких

- •Основные дыхательные шумы

- •Бронхиальное дыхание

- •Побочные дыхательные шумы

- •Отличительные признаки шума трения плевры, крепитации,

- •Исследование функции внешнего дыхания

- •Пульсоксиметрия

- •Исследование мокроты

- •Синдром нарушения бронхиальной проходимости

- •Клиническая картина

- •Синдром повышения воздушности легочной ткани

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Бронхиты

- •Острый бронхит

- •Классификация острого бронхита

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Хронический бронхит

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Бронхиальная астма

- •Классификация ба

- •I Формы ба:

- •II Степень тяжести:

- •IV Степени дыхательной недостаточности.

- •Клиническая картина

- •Классификация тяжести бронхиальной астмы по клиническим признакам до начала лечения

- •Лабораторные данные и инструментальные методы исследования

- •Критерии диагностики атопической и неатопической бронхиальной астмы

- •Лечение

- •Неотложная помощь

- •Хроническая обструктивная болезнь лёгких (хобл)

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования Общий анализ крови и мокроты характерен для хронического бронхита (см выше).

- •Исследование функции внешнего дыхания (фвд)

- •Лечение

- •Синдром очагового уплотнения легочной ткани

- •Синдром скопления жидкости в плевральной полости

- •Исследование плевральной жидкости

- •Синдром скопления воздуха в плевральной полости

- •Синдром ателектаза

- •Пневмонии

- •Классификация

- •Крупозная пневмония

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Очаговая пневмония

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Плеврит

- •Сухой плеврит

- •Экссудативный плеврит

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Синдром наличия воздухосодержащей полости в легком

- •Абсцесс легкого

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Синдром дыхательной недостаточности

- •Клинические проявления одн

- •Клинические проявления хдн

- •Лечение

- •Сердечно-сосудистая система методы обследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

- •Осмотр больного

- •Перкуссия сердца

- •Увеличение границ абсолютной сердечной тупости наблюдается:

- •Уменьшение границ абсолютной сердечной тупости наблюдается:

- •Аускультация сердца

- •Тоны сердца

- •Изменения звучности тонов

- •Факторы влияющие на звучность I тон.

- •Расщепление и раздвоение тонов сердца

- •Добавочные тоны сердца

- •Сердечные шумы

- •Отличие функциональных шумов от органических:

- •1. Недостаточность митрального клапана.

- •2. Недостаточность трехстворчатого клапана.

- •3. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия.

- •4. Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия.

- •5. Недостаточность клапана аорты.

- •6. Недостаточность клапана легочной артерии.

- •8. Стеноз легочной артерии.

- •VII. Зона нисходящей грудной аорты. Задняя пульмонарная зона. Задняя левопредсердная зона.

- •Исследование сосудов

- •Аускультация артерий

- •Артериальное давление

- •Фазы тонов Короткова

- •Методика измерения артериального давления (из доклада российских экспертов по изучению артериальной гипертензии – даг-1, 2000)

- •Венный пульс и венозное давление

- •Дополнительные методы исследования сосудистой системы

- •Синдром нарушения артериального периферического кровообращения

- •Синдром нарушения венозного оттока

- •Синдром нарушения лимфатического оттока

- •Электрокардиография

- •Мембранная теория возникновения биопотенциалов

- •Фонокардиография

- •Эхокардиография

- •Этиология аритмий Все причины аритмий могут быть, в общем виде, объединены в 3 группы:

- •1. Аритмии при нарушении автоматизма са-узла

- •2. Экстрасистолическая аритмия

- •2.1. Предсердные экстрасистолы

- •2.2. Атриовентрикулярные (узловые) экстрасистолы

- •2.3. Желудочковые экстрасистолы

- •4.3. Пароксизмальная тахикардия (пт)

- •4. Нарушение функции проводимости. Блокады

- •4.4. Полная а-в блокада (а-в блокада III степени)

- •4.5. Внутрижелудочковая блокада.

- •6. Мерцание и трепетание предсердий (мерцательная аритмия)

- •Лечение

- •1. Классификация антиаритмических препаратов.

- •2.1. Показания к назначению антиаритмических препаратов iа класса.

- •Классификация антиаритмических препаратов

- •2.3. Показания к назначению антиаритмических препаратов iс класса.

- •2.4. Показания к назначению β-адреноблокаторов (2 класс).

- •2.5. Показания к назначению препаратов III класса.

- •2.6. Показания к назначению антиаритмических препаратов IV класса.

- •Острая ревматическая лихорадка (Болезнь Сокольского-Буйо)

- •Лабораторная и инструментальная диагностика

- •Критерии и степени активности ревматического процесса

- •Критерии диагностики острой ревматической лихорадки

- •Классификация острой ревматической лихорадки

- •Лечение

- •Приобретенные пороки сердца

- •Недостаточность митрального клапана

- •Клиническая картина

- •Митральный стеноз (Стеноз митрального отверстия)

- •Клиническая картина

- •Недостаточность аортального клапана (Аортальная недостаточность)

- •Клиническая картина

- •Сужение устья аорты (Аортальный стеноз)

- •Нарушения гемодинамики.

- •Клиническая картина

- •Лечение приобретенных пороков сердца

- •Миокардит (воспалительная кардиомиопатия)

- •Клинически значимые причины инфекционного миокардита

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Данные объективного обследования

- •Дополнительные методы исследования

- •Лабораторные методы

- •Лечение

- •Инфекционный эндокардит

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Синдром артериальной гипертензии

- •Синдром артериальной гипертензии

- •Инструментальные методы исследования

- •Эссенциальная артериальная гипертензия

- •Этиология и патогенез

- •Классификация аг

- •Клиническая картина

- •Данные объективного обследования у больных со II стадией болезни.

- •Лечение

- •Синдром гипертензии малого круга кровообращения

- •Клинические проявления

- •Инструментальные методы обследования

- •Лечение

- •Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца (ибс) Этиология и патогенез атеросклероза

- •Ишемическая болезнь сердца

- •Классификация ишемической болезни сердца

- •Стабильная стенокардия напряжения

- •Лечение

- •Инфаркт миокарда

- •Лечение

- •Атеросклеротический кардиосклероз

- •Лечение

- •Недостаточность кровообращения

- •Классификация нк

- •Лечение

- •Лечение

- •Хроническая недостаточность кровообращения

- •Клинические проявления

- •Инструментальные исследования

- •Классификация хронической недостаточности кровообращения

- •Лечение

- •Острая сосудистая недостаточность

- •Лечение

- •Лечение

- •Лечение

- •Желудочно-кишечный тракт методика и особенности непосредственного обследования больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

- •Объективное обследование больного

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования Исследование желудочного сока

- •К парентеральным стимуляторам относятся:

- •Исследование кала

- •Инструментальные методы исследования

- •Болезни пищевода и желудка Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (гэрб)

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Синдромом желудочной диспепсии

- •Желудочно-кишечные кровотечения

- •Лечение

- •Гастриты

- •Острый гастрит

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Хронический гастрит

- •Модифицированная Сиднейская классификация хронических гастритов (Хьюстон, 1994)

- •Клиническая картина

- •Выявление Helicobacter pylori

- •Лечение

- •ЯзвА желудка и 12-перстной кишки

- •Классификация язвенной болезни

- •Клиническая картина

- •Течение заболевания

- •Лечение

- •Рак желудка

- •Лечение

- •Заболевания кишечника синдром диареи

- •Синдром нарушения пищеварения (Синдром мальдигестии)

- •Лечение

- •Нарушение бродильных и гнилостных процессов в кишечнике

- •Синдром метеоризма

- •Синдром нарушения всасывания (Синдром мальабсорбции)

- •Лабораторные и инструментальные данные

- •Лечение

- •Синдром раздраженного кишечника (синдром раздраженной кишки)

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные исследования

- •Лечение

- •Хронический колит

- •Классификация хронических колитов

- •Клиническая картина

- •Особенности течения сегментарных колитов

- •Особенности клинической картины ишемического колита

- •Лабораторные данные

- •Инструментальные методы исследования

- •Лечение

- •Исследование больных с заболеваниями поджелудочной железы

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •В настоящее время во всем мире пользуются Марсельско-Римской классификацией.

- •Морфологические особенности форм хронического панкреатита

- •Клиническая картина

- •Лабораторная диагностика

- •Лечение

- •Исследование печени и желчевыводящих путей

- •Физикальное обследование больного

- •Лабораторные методы исследования дуоденальное зондирование

- •Функциональные пробы печени

- •Инструментальные методы исследования

- •Основные клинические синдромы

- •1. Синдром механической (подпеченочной) желтухи

- •2. Синдром гемолитической (подпеченочной) желтухи

- •3. Синдром паренхиматозной (печеночной) желтухи

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Частная патология ХолециститЫ

- •ОстрЫй холецистит Клиническая картина

- •Лечение

- •Хронический холецистит

- •Лечение

- •Хронический гепатит

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Лабораторные данные

- •Лабораторные данные

- •Лабораторные данные

- •Лечение

- •Цирроз печени

- •Клиническая картина

- •Лабораторные и инструментальные данные

- •Особенности циррозов в зависимости от этиологии

- •Лабораторно-инструментальные данные

- •Клиническая картина

- •Лабораторно-инструментальная диагностика

- •Лечение

- •Мочевыделительная система Обследование больных с заболеваниями органов мочеотделения

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования

- •2. Физико-химическое исследование

- •Проба с.С. Зимницкого

- •Основные синдромы при заболеваниях почек Отечный синдром

- •Синдром артериальной гипертензии

- •Синдром почечной эклампсии

- •Клиническая картина

- •Нефротический синдром

- •Лабораторные данные

- •Синдром почечной колики

- •Клиническая картина

- •Мочевой синдром

- •Мочевой синдром при наиболее распространенных заболеваниях

- •Синдром острой почечной недостаточности

- •Лечение

- •Начальный период (период действия этиологического фактора).

- •Олигоанурическая фаза опн

- •Период восстановления диуреза.

- •Лечение в восстановительном периоде.

- •Синдром хронической почечной недостаточности

- •Классификация хронической почечной недостаточности по н.А. Лопаткину и и.Н. Кучинскому

- •Лечение

- •Острый гломерулонефрит

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Хронический гломерулонефрит

- •Клинические проявления хгн

- •Лечение

- •Пиелонефрит

- •Лечение

- •Лабораторная и инструментальная диагностика

- •Лечение

- •Система крови Методы обследования гематологических больных

- •2. Оценка осмотической стойкости эритроцитов (оценка гемолиза)

- •3. Исследование свертывающей способности крови:

- •4. Пункционные методы исследования кроветворных органов

- •5. Морфоцитохимические и иммунологические методы исследования

- •6. Рентгенологические и другие инструментальные методы исследования

- •Классификация анемий

- •1. Анемии при кровопотерях (постгеморрагические).

- •2. Анемии при нарушении кровообразования:

- •3. Анемии при повышенном кроворазрушении (гемолитические).

- •Острая постгеморрагическая анемия

- •Лечение

- •Железодефицитная анемия

- •Клинические проявления железодефицитных анемий

- •Лечение

- •Лабораторная диагностика

- •Лечение

- •Гемобластозы

- •Классификация гемобластозов

- •Острый лейкоз (ол)

- •Клинические проявления острого лейкоза

- •Лабораторная диагностика ол

- •Лечение

- •Хронический миелолейкоз

- •Клинические проявления

- •Лечение

- •Хронический лимфолейкоз (хлл)

- •Лечение

- •Лейкемоидные реакции

- •Система гемостаза Диагностика нарушений гемостаза Геморрагические диатезы

- •Антикоагулянты:

- •Аутоиммунные тромбоцитопении

- •Клиническая картина

- •Лабораторные данные

- •Лечение

- •Геморрагический васкулит

- •Классификация гв:

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Эндокринная система особенности обследования эндокринологических больных

- •Сахарный диабет

- •Этиологическая классификация нарушений гликемии (воз, 1999)

- •Клиническая картина

- •Лабораторная диагностика

- •Критерии нарушений углеводного обмена (воз, 1999)

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Болезни щитовидной железы Пальпация щитовидной железы

- •Диффузный токсический зоб

- •Клиническая картина

- •Лабораторная диагностика

- •Лечение

- •Гипотиреоз

- •Клиническая картина

- •Лабораторные данные

- •Лечение

- •Ожирение

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Кахексия

- •Клинические проявления

- •Лечение

- •Аллергозы крапивница и отек квинке

- •Классификация крапивниц и отека Квинке

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Поллиноз

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •Анафилактический шок

- •Клиническая картина

- •Лечение лекарственного анафилактического шока

- •Болезни органов движения Суставный синдром

- •Ревматоидный артрит

- •Классификация

- •Функциональные классы (фк):

- •Лабораторные данные

- •Инструментальные исследования

- •Диагностические критерии ревматоидного артрита (Американская ревматологическая ассоциация, 1987)

- •Варианты течения

- •Лечение

- •Остеоартроз (-артрит)

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Лабораторные методы исследования

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •II. Асимптомная инфекция (вирусоносительство).

- •Лечение

- •Неотложные состояния

- •Признаки клинической смерти:

- •Алгоритм оказания помощи при клинической смерти

- •2. Восстановление и обеспечение проходимости дыхательных путей:

- •Методика непрямого массажа сердца

- •Универсальный алгоритм действий при внезапной смерти взрослых

- •Приложение нормы основных лабораторных показателей

- •Показатели состояния системы свертывания крови

- •Гематологические и общеклинические исследования крови

- •Нормальные показатели секретообразования в желудке

- •Интрагастральное определение рН

- •Список использованной литературы:

- •СодержАние

- •Система дыхания

- •Сердечно-сосудистая система

- •Желудочно-кишечный тракт

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования 303 Исследование желудочного сока 303

- •Исследование печени и желчевыводящих путей

Лечение

В начальной стадии хронического миелолейкоза больному должна рекомендоваться общеукрепляющая терапия, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, избегание инсоляции. Один раз в 3-6 месяцев необходимо исследовать периферическую кровь. При увеличении размеров печени, селезенки, нарастании лейкоцитоза проводится первично-сдерживающая терапия (при лейкоцитозе 50-70х109/л) гидроксимочевиной. После достижения клинико-гематологической ремиссии проводится поддерживающая терапия.

В развернутой стадии заболевания используется тот же препарат, но в больших дозах. Если в течение 3-4-недельного лечения эффекта нет, то назначают миелосан, миелобромон.

После курсовой химиотерапии проводится поддерживающее лечение, как и при первично-сдерживающей терапии. При бластном кризе лечение проводится в объеме, соответствующем терапии острого лейкоза.

В последние годы успешно применяется альфа-интерферон. Его иногда комбинируют с применением гидреа или цитозара.

Длительность жизни больных в среднем составляет 3-5 лет, иногда достигает 7-8 лет.

Профилактика (вторичная) состоит в предупреждении обострений заболевания.

Хронический лимфолейкоз (хлл)

Это заболевание относится к лимфопролиферативным опухолям, происходящим из Т- и В-лимфоцитов, и представляет собой относительно доброкачественную опухоль, основной морфологический субстрат которой составляют зрелые и созревающие лимфоциты, но функционально не полноценные, так как не выполняют свою защитную функцию.

В странах Европы и Северной Америки в 95-98% случаев субстратом опухоли являются В-лимфоциты, в азиатских странах (Япония и Китай) преобладает Т-клеточный хронический лимфолейкоз. Болезнь характеризуется лимфатической пролиферацией лимфоузлов, костного мозга, селезенки и печени, а также других органов и систем.

Этиопатогенез хронического лимфолейкоза имеет некоторые отличительные особенности.

1. Большое значение имеет наследственно-семейная предрасположенность и нарушения иммунологической реактивности. ХЛЛ является самой частой формой лейкоза у кровных родственников.

2. Как правило, отсутствует связь с мутагенными факторами, в частности, с радиацией, химическими агентами, вирусом Эпштейна-Барра и др.

В то же время, согласно данным VIII Международного рабочего совещания по ХЛЛ (1999г.), у 90% больных выявляются различные хромосомные дефекты.

3. Болезнь развивается в определенных этнических группах, чаще болеют пожилые мужчины.

Около 70% пациентов заболевают между 50 и 70 годами. Средний возраст к началу заболевания составляет 55 лет. В странах Азии и Африки ХЛЛ является редким заболеванием. В Японии, например, на всю страну регистрируется не более одного нового случая ХЛЛ в год. Если среди белого населения в Северной Америке на долю ХЛЛ приходится 9% от злокачественных заболеваний, то среди черного – только 0,7%. Отмечается повышенная его частота среди евреев.

4. В его течении, как правило, отсутствуют признаки опухолевой прогрессии, большая редкость развития бластного криза в терминальной стадии.

5. Нет врожденного морфологического атипизма опухолевых клеток или он встречается крайне редко при злокачественном волосатоклеточном лимфолейкозе.

В течении хронического лимфолейкоза принято выделять начальный период, развернутый и терминальный.

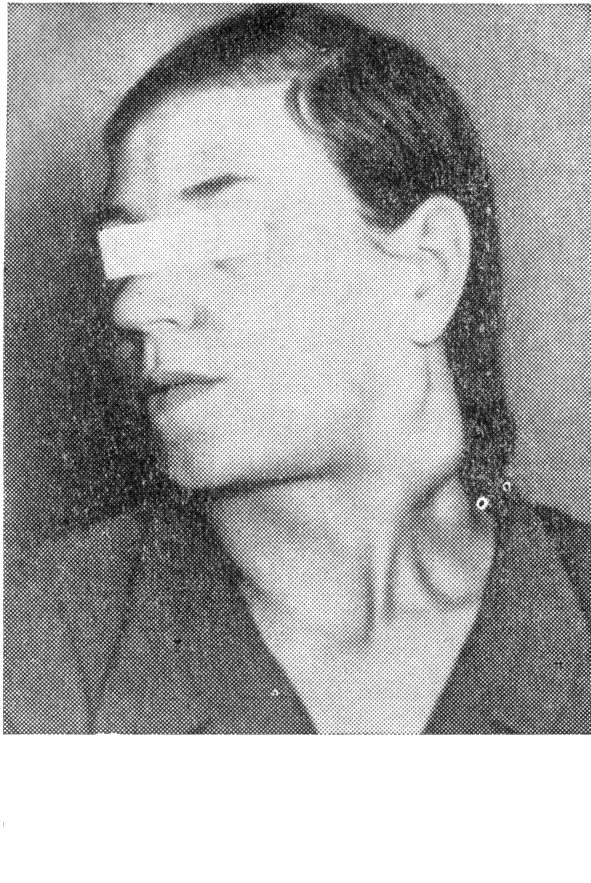

На раннем этапе развития хронического лимфолейкоза клинические симптомы могут отсутствовать, самочувствие больных чаще всего удовлетворительное и диагноз устанавливается на основании случайно произведенного анализа крови. Ретроспективно в течение многих лет в лейкоцитарной формуле отмечается лимфоцитоз порядка 40-50% при нормальном общем количестве лейкоцитов. Первым и основным клиническим признаком хронического лимфолейкоза является лимфаденопатия, характеризующаяся длительным небольшим увеличением шейных и подмышечных лимфоузлов (рис.82).

|

Первоначально лимфатические узлы могут быть почти нормальных размеров, но они увеличиваются при различных инфекциях, например, при ангине, патологии зубов, носоглотки, возвращаясь до исходной величины после ликвидации воспалительного процесса. Далее процесс характеризуется более стойким увеличением лимфатических узлов, которые приобретают повышенную плотность и тугоэластическую консистенцию. Большей частью они безболезненны, не спаянные с кожей, не сопровождаются изъязвлениями и нагноениями. В отдельных случаях хронического лимфолейкоза, сопровождающихся лимфоретикулярной реакцией, лимфатические узлы бывают довольно плотными и болезненными при пальпации. |

Рис.82. Лимфаденопатия при хроническом лимфолейкозе.

|

В начальной стадии хронического лимфолейкоза общее количество лейкоцитов в периферической крови первоначально находится на верхней границе нормы, но затем постепенно увеличивается, не превышая, однако, величин порядка 30-50х109/л. Главный морфологический признак хронического лимфолейкоза – лимфоцитоз и полуразрушенные лимфоциты (тени Боткина-Гумпрехта). Последние представляют слегка поврежденные ядра лимфоцитов, которые образуются в процессе приготовления мазка.

Исследование костного мозга выявляет увеличение количества лимфоцитов в миелограмме более 30%.

Развернутая стадия хронического лимфолейкоза характеризуется прогрессирующим увеличением лимфатических узлов с генерализацией процесса, когда захватываются более чем 2 группы узлов, появление лимфом в коже, а также присоединением рецидивирующих инфекций в различных органах и системах.

Лимфомы кожи являются специфическим проявлением хронического лимфолейкоза, связанным с лимфоидной инфильтрацией кожи. Чаще всего это округлые, чувствительные при ощупывании, эластичной консистенции образования, различной величины и локализации. При появлении лимфом в коже шеи и лицевой части головы визуально создается впечатление формирования «львиного» лица (facies leolina) со складчатым утолщением кожи.

Помимо лимфом кожи при хроническом лимфолейкозе нередко отмечается лейкемическая лимфодермия, кожа приобретает красную окраску, которая держится почти постоянно. Кожа, как правило, сухая и шелушится. Больные при этом отмечают мучительный зуд.

Из неспецифических поражений кожи при хроническом лимфолейкозе следует отметить также эксфолиативную эритродермию, генерализованную экзему, парапсориаз, пузырчатку и herpes zoster. Главным отличием данной патологии при хроническом лимфолейкозе от обычной кожной патологии является одновременное увеличение лимфатических узлов.

В развернутую стадию в процесс вовлекаются другие органы и системы. В частности, отсев лимфопролиферативной ткани в миокард и легкие (плевру) может сопровождаться соответствующей симптоматикой. С другой стороны, дыхательная и сердечно-сосудистая система могут поражаться и банальным воспалительным процессом из-за функциональной неполноценности лимфоцитов и развитием иммунодефицита.

Возникновение инфекционных осложнений – одна из характерных особенностей хронического лимфолейкоза. Они возникают на протяжении заболевания у 75-80% больных, имеют склонность к затяжному тяжелому течению и остаются главной непосредственной причиной смерти больных ХЛЛ, иногда даже в отсутствие признаков прогрессирования опухолевого роста. Наиболее часто возникают инфекции дыхательных путей (бронхиты, пневмонии, плевриты). Довольно часты также бактериальные и грибковые инфекции мочевыводящих путей, кожных покровов и мягких тканей с развитием абсцессов и флегмон, herpes zoster. Herpes zoster обусловлен недостатком интерферона, так как при ХЛЛ способность лимфоцитов к его выработке заметно снижена.

Другим важным следствием иммунных нарушений при ХЛЛ является возникновение аутоиммунных осложнений. Наиболее часто развивается аутоимунная гемолитическая анемия, она выявляется у 20-35% больных. Аутоиммунная тромбоцитопения встречается примерно у 2-3% больных, однако она представляет большую опасность, так как резкое снижение тромбоцитов может привести к жизненно опасным кровотечениям.

Из других органов в патологический процесс в первую очередь вовлекаются печень и селезенка. Инфильтрация их лимфоидными элементами отмечается почти всегда, однако увеличение их не бывает столь выраженным, как при хроническом миелолейкозе. В связи с их увеличением больные жалуются на боли и тяжесть в левом и правом подреберье.

Увеличение медиастинальных лимфоузлов может сопровождаться признаками сдавления верхней полой вены («синдром верхней полой вены»): отек и цианоз лица, шеи («воротник Стокса»), верхней части туловища, переполнение яремных вен.

Увеличение мезентериальных лимфоузлов, а также лимфоидная инфильтрация желудка и кишечника сопровождаются болями в животе, признаками желудочной и кишечной диспепсии.

Все эти симптомы выявляются на фоне общих проявлений, обусловленных интоксикацией: лихорадка, потливость, боли в костях, кожный зуд, выраженная общая слабость.

При лабораторном исследовании периферической крови в развитую стадию заболевания лейкоцитоз может достигать огромных цифр (500-1000 х109/л). При этом от 80 до 99% составляют лимфоциты. Преобладают зрелые формы, но, как правило, обнаруживается 5-10% пролимфоцитов и нередко 1-2% лимфобластов. Как отмечалось ранее, для ХЛЛ характерно наличие в мазке крови теней Гумпрехта-Боткина – полуразрушенных при приготовлении мазка размытых ядер лимфоцитов. При исследовании костномозгового пунктата больного ХЛЛ уже на ранних этапах болезни обнаруживается увеличение числа лимфоцитов до 40-50-60%. При выраженных проявлениях болезни число лимфоцитов нарастает до 70-90-99%.

Терминальная стадия хронического лимфолейкоза характеризуется озлокачествлением патологического процесса, развитием цитопенического синдрома (тромбоцитопения, эритропения), который, в свою очередь, осложняется выраженной анемией, геморрагическими проявлениями. Развивается дистрофия внутренних органов, кахексия, тяжелая интоксикация и сепсис.

В эту же стадию часто происходит трансформация лимфолейкоза в лимфосаркому. Саркомный рост лимфоузлов распознают по интенсивному их увеличению, появлению каменистой плотности, инфильтрации и сдавлению окружающих тканей. Он сопровождается повышением температуры и характерной гистологической картиной (выявляются саркомные клетки в биоптате лимфоузла).