- •Мировой балет 20 века

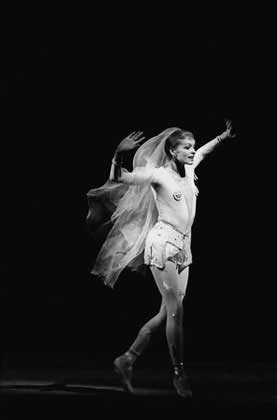

- •Мари вигман

- •Техника классического танца

- •Литература

- •Словарь

- •Основные позиции и позы

- •Предподготовительный класс

- •Подготовительный класс

- •1. Встаньте во 2-ю позицию, руки на талию, пальцы вместе. 2. Согните колени, не отрывая пятки, тело разместите точно между стопами. Колени размещены над носками, спину и голову держите прямо.

- •Первый класс

- •Второй класс

- •Третий класс

- •Четвертый класс

- •Пятый класс

- •Как завязывать ленты на туфлях

- •Балетный класс

Мари вигман

Во второй половине 20 в. интерес к модерну перерос в Германии в эксперименты постмодерна. Отличительная черта современного немецкого балета – использование хореографических идей американских, голландских и чешских балетмейстеров. В 1961 Штутгардский балет возглавил Дж.Кранко. Стиль его балетов напоминал советскую хореодраму 1930–1940-х, это многоактные повествовательные произведения: Ромео и Джульетта (1962) на музыку Прокофьева, Онегин (1965) на музыку Чайковского в обработке К.Х.Штольце, Укрощение строптивой (1969) на музыку А.Скарлатти в той же обработке с участием выдающегося дуэта Марсия Хайде (р. 1939) – Ричард Крэган (р. 1944). Кранко создал экспериментальную творческую мастерскую, из которой выросли Уильям Форсайт (р. 1949), Джон Ноймайер (р. 1942), Иржи Килиан. После смерти Кранко труппу возглавил хореограф модерна Глен Тетли (р. 1926), ученик Хольм, известен постановками посвященного Кранко балета Соло на органе (1973) Ф.Пуленка и собственной редакцией Весны Священной Стравинского. Ноймайер, американский хореограф, в 1960–1970-х работал в Штутгардском балете, руководил Гамбургским и Франкфуртским театрами. Привержен религиозным и философским темам, которые реализизует в многочасовых балетах (четырехчасовой балет Страсти по Матфею, 1981). Среди других постановок: Раздельные путешествия Барбера (1968), Рондо (1970), Ромео и Джульетта (1971), Щелкунчик (1972), Сумерки А.Скрябина (1972), Спящая красавица, Элегия Чайковского (1978), Ариэль Моцарта, Четвертая симфония Малера (1977). Форсайт – идеолог балетного постмодерна, руководитель балета Франкфурта, его нередко называют Баланчиным 21 в. Его хореография построена на ассоциациях, в танец часто включены тексты, кино и фотопроекции. Таковы балеты Любовные песни (1979) музыка народная и Посередине, на некотором возвышении на музыку Л.Штука и Т.Вилемса, который был поставлен им по приглашению Нуреева в Парижской опере в 1988. Форсайт один из первых стал использовать электронную музыку Виллемса. Современную хореографию невозможно представить без творчества Пины Бауш (р. 1940), с ее «Театром танца» (Вупперталь, с 1971), ученицы К.Йосса, П.Тейлора, Э.Тюдора, развивающей одновременно экспрессионистскую традицию немецкого балета и психологическую школу американского (Фрагменты, 1967; Арии, 1979; Палермо, Палермо, 1989; Мойщик окон, 1997; В стране лугов, 2000; Для детей вчерашних, сегодняшних и завтрашних, 2002). Балет Берлинской оперы в 1966–1969 возглавлял К.Макмиллан, в настоящее время (с 2002) его арт-директором и ведущим солистом является В.А.Малахов, который развивает классическое направление балета.

Нидерланды. До Второй мировой войны наиболее сильным было влияние немецкого свободного танца, а во второй половине 20 в. Нидерланды стали родиной постмодернистского танца. После войны в Амстердаме была создана труппа «Голландский национальный балет», с 1967 под руководством Руди ван Данцига (р. 1933). В его выдающихся балетах Памятник умершему юноше (1965) и Нити времени (1970) на музыку Я.Бёрмана танцевал Нуреев, который вспоминал, что в этих постановках он впервые исполнял танец, лежа на полу сцены. Ван Данциг, как и Форсайт, использует резкое звучание электронной музыки и футуристические декорации Тура ван Схайка. Из других работ: Ночной остров Ж.К.Дебюсси (1965), Семейный круг Б.Бартока (1958). В 1959 в Гааге основана труппа «Нидерландский танцевальный театр» под руководством Ханса ван Манена (р. 1932). Театр посвятил себя исключительно современной хореографии. С 1973 Манен – балетмейстер Нидерландского Национального балета. Постановки: Симфония в 3-х частях Мессиана (1965), Метафоры Лесюра (1965), Пять пьес на музыку Хиндемита (1966), Мутации К.Штокхаузена (1970), Весна священная (1974). В 1978 руководителем «Нидерландского танцевального театра» стал Иржи Килиан, который, как и Тюдор, развивает стиль психологического балета. Килиан использует движения, исполняемые лежа на полу, добивается скульптурности поз, сочиняет высокие поддержки и вращения (Возвращение в чужую страну, 1974–1975, Симфониетта Л.Яначека, 1987; Постоянно посещаемое место К.Чавеза; Время сна Такемицу. Другие труппы страны: нидерландский «театр 3», нидерландский балет «Скапино» под руководством Н.Кристе (Роттердам).

Швеция. В Швеции также развились альтернативные классическому формы балета, причем шведские хореографы идут в авангарде танцевальной мысли. Первая шведская балетная труппа работала в Париже в 1920–1925 под руководством смелого экспериментатора Жана Берлина (1893–1930). В 1949–1950 и 1963–1964 он же руководил «Королевским Шведским балетом»; в 1951–1952 и 1960–1963 этот пост занимал Э.Тюдор (Эхо труб на муз. Б.Мартину, 1963). В 1946–1947 труппой руководила Биргит Кулберг (р.1908, ученица К. Йосса и М.Грэхем). В 1967 она создала труппу «Кулберг балле», где поставила известный балет Фрекен Юлия на музыку Т.Рангстрёма, а также балеты Медея Бартока (1950), Ромео и Джульетта Прокофьева (1969). Ее почерк – сочетание классического танца и модерна, гротеска и пантомимы. Матс Эк (р.1945), сын Кулберг, возглавил труппу в 1990, осуществив нетрадиционные постмодернистские постановки балетов Жизель и Лебединое озеро. Эк – один из создателей эстетики постмодерна (теории аллюзий, кодирования, полистилистики). Его стиль – ироническая игра с классическими сюжетами, цитатами, канонами танца, в результате которой создается эффект очищения от штампа и свежего взгляда на классику.

Дания. Датский «Королевский балет» – один из старейших в Европе. Основной задачей датских хореографов стало сохранение школы Бурнонвиля, и благодаря Хансу Беку (1861–1952) (Коппелия, 1896) она была выполнена, но, с другой стороны, дальнейшее развитие прекратилось. В 1932–1951, период директорства Харалда Ландера (1905–1971) в театре работала Вера Волкова (1904–1975), крупнейший на Западе знаток системы Вагановой. В этот период датская школа вышла из изоляции, выпустила прославленных танцовщиков П.Мартинса и Э.Бруна. Эрик Брун (1928–1986), отличался сдержанно-изысканной и одновременно мужественной манерой танца. Он танцевал ведущие партии в классических балетах в театрах США, Канады и Европы. В 1967–1971 руководил «Шведским королевским балетом», в 1980-е – «Национальным балетом Канады». Поставил классические романтические балеты Маленький концерт Г.Г.Гульда (1953), собственные редакции Жизели (1959), Сильфиды (1964), Коппелии (1975).

ПИТЕР

МАРТИНС

ПИТЕР

МАРТИНС

Канада. Ведущая труппа «Национальный балет Канады», основана в Торонто в 1951 Селией Франка (р. 1921), балериной английских трупп «Балле Рамбер» и «Сэдлерс Уэллс балле». Она создала школу классического танца, основанную на принципах английской. Руководила труппой до 1974, при ней в театре танцевали Брун, Барышников. В 1996 руководителем театра стал Джеймс Куделька (р. 1955), один из наиболее интересных хореографов. В театре существует традиция приглашать русских танцовщиков. С 1994 В.Малахов работает в «Национальном балете», А.Ратманский танцевал в труппе «Королевского Виннипегского балета», основанной в 1938. В 1957 в Монреале создан «Большой Канадский балет».

Другие страны. Балет стран с богатым хореографическим прошлым (Австрия, Италия) в настоящее время находится на периферии балетных идей. Музыкальные театры Вены и Милана отдают приоритет опере. Хотя в Италии существует многовековая школа виртуозного танца, но талантливые балерины реализуют себя, как правило, за границей (Карла Фраччи, р. 1936), Алессандра Феруччи, р. 1963), а итальянский балет находится на грани выживания.

Во второй половине 20 в. балет проник в страны, где сильны традиции народного танца. В Испании появился «Балет лирико насионал» под руководством бывшего артиста «Нидерландского танцевального театра» Начо Дуато (р. 1957), в Латинской Америке возникли «Национальный балет Кубы» (1948), созданный балериной «Американ Балле» Алисией Алонсо, «Аргентинский балет», основанный танцовщиком того же театра Хулио Бокка (р. 1967). Появились балетные труппы в Японии, где популярен и классический балет, и современный танец: Токио-балет (1964), группа «КАРАС» Сабуро Тешидава (1985) открыты всем направлениям, от классики до перфоманса.

АЛИСИЯ

АЛОНСО и Орландо Сальгадо

АЛИСИЯ

АЛОНСО и Орландо Сальгадо

Русский балет. Балет в России, как и в Европе, возник как придворное искусство при царе Алексее Михайловиче. Первым русским балетом считается Балет об Орфее и Евридике (1673, муз. Г.Шютца, балетмейстер Н.Лим, Комедиальная Хоромина в селе Преображенском, Москва). В 1738 открылась Петербургская балетная школа (ныне Академия хореографии им. А.Я.Вагановой). Балетмейстеры школы Ж.Б.Ланде и А.Ринальди поставили при дворе Анны Иоанновны в Эрмитажном театре балетный дивертисмент в опере Сила любви и ненависти (1736). В дальнейшем оба служили придворными балетмейстерами. С 1760-х русский балет развивался в общеевропейском русле театра классицизма. Балетмейстерами, композиторами и сценографами служили австрийцы и итальянцы.

В 1759–1764 в России работали знаменитые балетмейстеры Ф.Хильфердинг (1710–1768) и Г.Анджолини (1731–1803), которые ставили балеты на мифологические сюжеты (Семира по трагедии А.П.Сумарокова, 1772). В 1773 открылась балетная школа и в Москве – балетное отделение при Московском Воспитательном Доме, основа будущей Московской академии хореографии. Московская труппа, созданная как общедоступная, пользовалась большей независимостью, чем казенная петербургская. Искусство петербургской труппы было более придворное, строгое и академичное, московский же балет более демократичен и поэтичен, привержен комедийным и жанровым балетам (Забава о святках, Г.Анджолини, 1767). Различия сохранились и позже: ленинградский балет до сих пор отличается классической строгостью, академизмом, кантиленностью танца, московский – бравурностью, мощным прыжком, атлетизмом. Драматург Сумароков добивался права на создание в Москве собственного государственного театра, но Екатерина II в том же году отдала монополию на устройство театра князю П.В.Урусову и его компаньону англичанину М.Г.Меддоксу. От организованной в 1776 антрепризы Меддокса и Урусова (Петровский театр) ведет родословную московский Большой театр. Труппа Меддокса была создана на основе ранее существовавшей труппы Н.С.Титова (1766–1769), театра Московского университета. В день открытия Петровского театра 30 декабря 1780 австрийским балетмейстером Л.Парадизом, приехавшим в Россию с труппой Хильфердинга, поставлен балет-пантомима Волшебная лавка. В 1780-е из Италии в Россию прибыли хореографы Ф.Морелли, П.Пинючи, Дж Соломони, которые на рубеже 18–19 вв. ставили в Петровском театре, а также в крепостных труппах Н.П.Шереметьева и Н.Б.Юсупова роскошные дивертисменты, исполнявшиеся как дополнение к опере или драме. Популярностью пользовались балеты на национальную тематику: Деревенская простота, Деревенская картина, Цыганский балет, Взятие Очакова (все – 1 треть 19 в.). Среди постановок Соломонини, наиболее известного хореографа, работавшего в Вене с Новерром, балет последнего Медея и Язон, 1800, Петровский театр, Американский балет или побежденные людоеды, 1790, Кусково, затем Петровский театр. С 1800 Соломонини служил главным балетмейстером Петровского театра. В 1800 он поставил Тщетную предосторожность в хореографии Ж.Доберваля под названием Обманутая старуха.

В Петербурге первый публичный Большой театр (Каменный), в будущем императорский Мариинский театр, открылся в 1783. В 1803 его балетная труппа отделилась от оперной, заняв привилегированное положение среди других жанров театра. Балет пользовался государственными субсидиями и подчинялся дирекции императорских театров.

На рубеже 18–19 вв. настала пора утверждения русского балета. Появились отечественные композиторы А.Н.Титов, С.И.Давыдов, К.А.Кавос, Ф.Е.Шольц, а также первый русский балетмейстер И.И.Вальберх (1766–1819). Он объединил традиции русского народного танца с драматической пантомимой и виртуозной техникой итальянского балета. Работая в русле сентиментализма, Вальберх поставил первый балет на национальную тему – мелодраму Новый Вертер Титова, 1799. В период войны 1812 распространились народно-патриотические дивертисменты, и Вальберх поставил в Петербурге балет Любовь к отечеству Кавоса, основу которого составила русская народная пляска. В 1812 жанр дивертисмента пережил взлет, благодаря ему получили известность танцовщицы А.И.Колосова (1780–1869), Т.И.Глушковская (1800–1857), А.И.Воронина (1806–1850).

Важнейшим событием для русского балета стал приезд в Россию видного хореографа эпохи предромантизма Ш.Л.Дидло (работал в Петербурге в 1800–1809, 1816–1829). Он ставил анакреонтические балеты Зефир и Флора (1808), Амур и Психея (1809), Ацис и Галатея (1816), а также балеты на исторические, комедийные, бытовые темы: Молодая молочница (1817), Возвращение из Индии или деревянная нога (1821). Дидло стал основателем жанра анакреонтического балета, получившего название по имени античного поэта Анакреона, создателя жанра любовной лирики. В балетах Дидло прославились М.И.Данилова (1793–1810), Е.А.Телешова (1804–1857), А.С.Новицкая (1790–1822). Под его руководством стала формироваться русская балетная школа, он поставил более 40 балетов, постепенно осуществив переход от мифологических тем к современным литературным сюжетам. В 1823 поставил Кавказский пленник по поэме А.С.Пушкина, сотрудничал с композитором Кавосом. В его спектаклях блистала А.И.Истомина (1799–1848), танец которой воспел Пушкин, охарактеризовав как «душой исполненный полет». Искусство Истоминой предвещало начало русского романтического балета и воплотило своеобразие русской школы, ориентированной на эмоциональную выразительность.

После изгнания французов в 1812 русскую балетную школу возглавил А.П.Глушковский (1793–1870), последователь Вальберха и Дидло. Его деятельность составила эпоху в истории русского балета. Во время войны 1812 он поставил 18 балетов и большое число дивертисментов (мелодрамы, анакреонтические балеты, балеты Шольца Руслан и Людмила по поэме Пушкина, 1812, и Три пояса, или русская Сандрильона, 1826 по балладе В.А.Жуковского). Он успешно сочетал возможности пантомимы и танца, стал первым теоретиком и историком русского балета, воспитал плеяду учеников: Д.С.Лопухину (1806–1855), И.К.Лобанова (1797–1840) и др. Большое значение для московского балета имела деятельность балетмейстера и педагога Ф.Гюллень-Сор (Ришар) (1805–1860), французской балерины, приехавшей в Москву в 1823 (Зефир и Флора, 1815, Сандрильона Ф.Сора, 1825, Торжество муз, 1825). Она оказала большое влияние на формирование индивидуальностей Е.А.Санковской (1816–1878), Т.С.Карпаковой (1812–1842).

Первая треть 19 в. – время, когда складывалась национальная школа балета. В Большом театре в Москве на хорошо оборудованной сцене господствовали пышные феерии А.Блана, А.Титюса. Исполнение балетных сцен в операх М.И.Глинки подготовили русский балет к симфоническому развитию образов. Огромное значение имели гастроли М.Тальони в 1834–1842 и Ф.Эльслер в 1848–1851. 1830–1840-е – время романтизма в русском балете. В Петербурге лучшей романтической танцовщицей стала Е.А.Андреянова (1819–1857), в Москве – Е.Санковская, которая считается первой в ряду великих русских балерин. Она брала уроки драматического искусства у М.С.Щепкина, ее лучшие роли: Сильфида, Эсмеральда, Ундина (Дева Дуная), Елена Вардек (Катарина, дочь разбойника). Современники называли ее душой московского балета. Петербургский балет в 1848–1859 возглавлял лидер романтизма Ж.Перро. Романтизм в России продолжался дольше, чем на Западе, т.к. русский балет пользовался покровительством двора в течение многих лет и оставался придворным искусством. Когда в 1860-е в другие виды искусства пришел реализм, русский балет сохранял ставшую уже консервативной романтическую направленность. В стиле романтизма начинал Петипа (акт теней в Баядерке А.Минкуса, 1877, балеты Царь Кандавл Ц.Пуни, 1868, Дон Кихот Минкуса, 1869, Дочь Фараона Ц.Пуни, Волшебное зеркало А.Корещенко), в которых продолжил процесс симфонизации танца. Крупнейшим балетмейстером того периода был А.Сен-Леон (1821–1870). В 1859–1869 он служил в Петербурге (Коппелия Л.Делиба, Конек-Горбунок Ц.Пуни). Это годы господства дивертисмента и постановочных эффектов, но в это же время в Петербурге работал К.Блазис, совершенствуя технику и лексику русского балета. При нем танец окончательно разделился на классический и характерный. Из балерин, танцевавших в те годы, выделяются М.Н.Муравьева (1838–1879), танцовщик В.Ф.Гельцер (1840–1908).

В 1882 была отменена монополия императорских театров, в результате в русский балет пришли виртуозные итальянские балерины – Вирджиния Цукки (1847–1930), Пьерина Леньяни (1863–1923), Карлотта Брианца (1867–1930), Антониетта Дель Эра. Они сыграли большую роль в утверждении академического балета и исполнили главные партии в балетах, поставленных Петипа. Приехавший в 1847 из Франции и ставший в 1862 главным хореографом Мариинского театра, Петипа создал ансамбли классического танца, утвердил его канонические формы (адажио, па-де-де, танцевальные сюиты, гран па, финальная кода), развил принцип симметрии построения кордебалета, контрастного сопоставления массового и сольного танца. Петипа продолжил процесс симфонизации танца и пришел к сотрудничеству с композиторами-симфонистами Чайковским и Глазуновым (ранее хореографы работали со штатными придворными композиторами, приглашенными из-за границы – чехом Л.Минкусом и итальянцем Ц.Пуни, которые еще мыслили категориями балета-дивертисмента). Итогом плодотворного сотрудничества стали шедевры хореографического искусства, составляющие и поныне основу репертуара любого балетного театра: Спящая красавица (1890), Щелкунчик (1892), Лебединое озеро (1895) Чайковского, Раймонда (1898), Времена года и Служанка-госпожа Глазунова, 1900. Все это вершины балетного симфонизма. Первая постановка Лебединого озера чешским хореографом В.Рейзингером в 1877 была неудачной. В процессе подготовки этих многоактных балетов сложился тип большого (академического) балета. Еще дальше, уже за пределы академизма пошел Л.Иванов, второй балетмейстер Мариинской сцены, сочинив поэтичные сцены лебедей (второй и четвертый акты Лебединого озера, 1895) и танец снежных хлопьев в Щелкунчике, 1892). Развив кордебалетный танец, Иванов превратил балет-сказку в философскую притчу. Его хореография продолжила традиции «белого» романтического балета начала 19 в. и предвещала стилистику балета 20 в., его импрессионистическую и метафорическую образность. При Петипа и Иванове раскрылся исполнительский талант Е.О.Вазем (1848–1937), братьев Н.Г. и С.Г.Легат (1869–1937), (1875–1905), М.Кшесинской, О.И.Преображенской (1870–1962), которые разрушили монополию приезжих итальянских балерин и овладели итальянской виртуозной техникой. В московской школе работал испанский хореограф педагог Х.Мендес (1843–1905), который поднял уровень труппы и воспитал индивидуальности Л.А.Рославлевой (1874–1904), итальянки А.А.Джури (1872–1963), Е.В.Гельцер и ее постоянного партнера В.Д.Тихомирова (1876–1956).

ЕКАТЕРИНА

ВАСИЛЬЕВНА ГЕЛЬЦЕР

ЕКАТЕРИНА

ВАСИЛЬЕВНА ГЕЛЬЦЕР

К началу 20 в. утвердилась русская школа танца, впитавшая в себя элементы французской школы Дидло, итальянской Блазиса, Чекетти и датской школы Х.Иогансона. В итоге русская школа балета стала лучшей в мире, и доказательством тому явились успехи «Русских сезонов» и труппы «Русский балет» Дягилева.

На рубеже 19–20 вв. в русском искусстве воцарилась эпоха модерна, появился режиссерский театр. Тип зрелищного многоактного спектакля с пантомимными сценами и каноническими формами классического танца устарел. Чтобы соответствовать эстетической концепции Серебряного века, балету были необходимы реформы, начало им положил хореограф Большого театра А.А.Горский, работавший в театре в 1902–1924. В противовес устаревшиму академизму он выдвинул хореографическую драму, в которой сценическое действие выражал танец (Дочь Гудулы А.Ю.Симона, 1902, Саламбо А.Ф.Арендса, 1910). В духе хореодрамы Горский неоднократно перерабатывал Лебединое озеро, Жизель. При Горском сложились индивидуальности В.А.Каралли (одновременно – звезды немого кино, 1886–1972), С.В.Федоровой (1879–1963), А.М.Балашовой (1887–1979), О.В.Федоровой (1882–1942), М.М.Мордкина (1880–1944).

Еще большее значение имели эксперименты М.М.Фокина. Он боролся с отжившим академизмом с помощью введения в классический танец элементов свободной и фольклорной лексики. Сочинил новый тип спектакля – одноактный балет со сквозным действием, стилевым единством музыки, хореографии и сценографии и сосредоточился на фиксации мгновения хореографическими методами. На смену монументальному спектаклю пришел одноактный балет-миниатюра. Для Мариинской сцены Фокин создал балеты Евника, Египетские ночи сцену Половецких плясок в опере А.Бородина Князь Игорь, балет Павильон Армиды Н.Н.Черепнина (1907); Шопенинана (Сильфиды) Ф.Шопена (1908), в дальнейшем для «Русских сезонов» – Карнавал (1910) и Бабочки, (1912) на музыку Р.Шумана, симфоническую поэму М.Н.Римского-Корсакова Шехеразада (1910), Видение розы К.М.Вебера (1911), Дафнис и Хлоя М.Равеля (1912). Важное значение Фокин придавал сценографии. Художники объединения «Мир искусства» (Л.С.Бакст, А.Н.Бенуа, Н.К.Рерих, К.А.Коровин, А.Я.Головин), оформлявшие постановки Фокина, стали их полноправными соавторами. Успеху его балетов способствовало творчество танцовщиков: А.Павловой, Т.Карсавиной, Нижинского, Мордкина, А.Р.Больма (1884–1951). Символом хореографии импрессионизма стал концертный номер Лебедь К.Сен-Санса (1907), сочиненный Фокиным для Павловой. Несмотря на огромный успех, балетный импрессионизм оказался исторически ограниченным стилем: стремясь передать в движении тончайшие оттенки настроения, он терял содержательность. Недолгим оказалось сотрудничество Фокина с Павловой и Карсавиной. В 1909 Павлова создала свою труппу, «царица Коломбин» Карсавина вернулась к классическому балету.

МИХАИЛ

ФОКИН

МИХАИЛ

ФОКИН

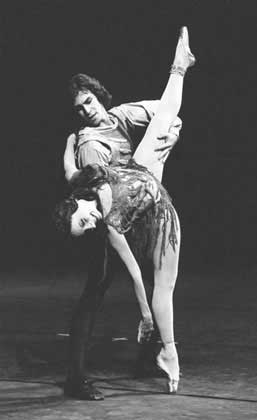

АННА

ПАВЛОВА и Вацлав Нижинский

АННА

ПАВЛОВА и Вацлав Нижинский

ТАМАРА

ПЛАТОНОВНА КАРСАВИНА

ТАМАРА

ПЛАТОНОВНА КАРСАВИНА

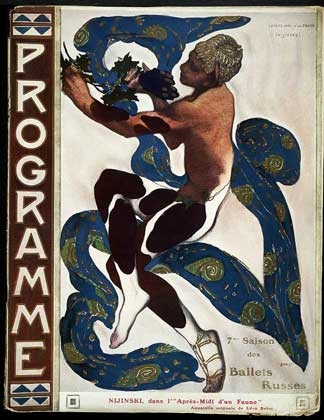

Балетные сезоны Дягилева. С 1909 талантливый предприниматель С.П.Дягилев организует ежегодные гастроли русского балета в Париже, получившие название «Русских сезонов». Для «Русских сезонов» Фокин перенес в Париж свои постановки в Мариинском театре (Шопенинана в парижском варианте названа Сильфидами, Египетские ночи – Клеопатрой) и поставил балеты Стравинского Жар птица (1910) и Петрушка (1911), имевшие шумный успех. После ухода Фокина от Дягилева еще два балета Стравинского поставил Нижинский, (Послеполуденный отдых фавна, 1912; Весна священная). Как хореограф, Нижинский впервые обратился к формам экспрессионистского (Весна священная) и бессюжетного (Игры К.Дебюсси; 1913) балета. Обладавший феноменальным прыжком, он вернул приоритет мужскому танцу (Видение розы К.Вебера). В 1911–1929 Дягилев основал собственную труппу «Русский балет Дягилева», гастролировавшую в Европе и в США. Хореографами у Дягилева работали Л.Мясин (поставил кубистический балет Парад (1917) с декорациями П.Пикассо и музыкой Э.Сати на либретто Ж.Кокто, Треуголку (1919) М. де Фалья, бессюжетный балет Ода на музыку Н.Набокова (1928), Женщин в хорошем настроении Д.Скарлатти, Русские сказки А.Лядова); Бронислава Нижинская (поставила балеты Стравинского Байка про Лису (1922); Свадебка (1923); Пульчинелла (1920); Меркурий Э.Сати (1924), Лани Ф.Пуленка, (1924), Стальной скок С.Прокофьева, (1927). В 1924 в труппу пришел Баланчин, который вновь обратился к музыке Стравинского, сочинив балеты Фейерверк, Песнь соловья и Апполон Мусагет, 1928, а также Бал В.Риети, 1925, Кошка А.Соге, 1927, экспрессионистский балет Прокофьева Блудный сын, 1929. Оглушительный успех имела музыка Стравинского к балетам Весны священной, рисующей картины языческой Руси с ее дерзкими созвучиями и ритмами. Нижинский угадал музыкальную тему Весны, претворив ее в пластике en dedans («закрытое» положение ног: носки и колени сведены). Додекафония Стравинского открыла новый этап в мировой музыке. В 1916 он продолжил тему Петрушки в Байке про Лису, Петуха, Кота да Барана. С начала 1920-х Стравинский вернулся к неоклассицизму (Пульчинелла, 1919 на музыку Дж. Перголези), с 1950 в его музыке вновь возобладала додекафония (Агон, 1957). Дягилев расширил круг музыкальных произведений, исполняемых в качестве балетной музыки, включив в него Стравинского, Прокофьева, музыку французского авангарда (композиторов т.н. «Шестерки»: Сати, Форе, Соге, Орика, Орфа, Пуленка).

РУССКИЕ

СЕЗОНЫ. Афиша

РУССКИЕ

СЕЗОНЫ. Афиша

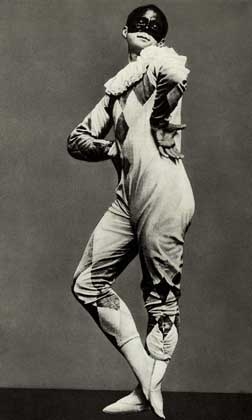

ВАЦЛАВ

ФОМИЧ НИЖИНСКИЙ

ВАЦЛАВ

ФОМИЧ НИЖИНСКИЙ

Советский балет. Несмотря на эмиграцию многих выдающихся артистов, трудности революции и Гражданской войны, балетные труппы Москвы и Петербурга сохранили репертуар и продолжали работать (Е.В.Гельцер, В.В.Кригер (1893–1978), Е.П.Гердт (1891–1975), Е.М.Люком (1891–1968). Функционировали и балетные училища. В 1920-х начала складываться знаменитая система обучения классическому танцу Вагановой (1879–1951), которая переработала разнообразные методики, оказывавшие влияние на русскую школу, в книге Основы классического танца, почитаемой как балетную Библию. Метод Вагановой, основанный на изучении естественных реакций тела, требует гармоничности и координации движений, ее ученики отличались амплитудой движений, парящим прыжком и крепкой спиной, что давало им возможность управлять телом даже в полете, длительной элевацией, выразительными гибкими руками. Хотя сама Ваганова училась у Иогансона, представителя датской школы хореографии, она не включила в свою систему школу Бурнонвиля. Тем не менее, советская школа наряду с датской считается лучшей по подготовке танцовщиков-мужчин, которую характеризуют мощный парящий прыжок, динамичные вращения, атлетизм, способность к верхним поддержкам. В 1920 Мариинский и Большой театры получили статус академических театров и были переименованы в ГАТОБ и ГАБТ.

1920-е – время русского авангарда, экспериментов и поисков во всех областях искусства. Заявило о себе новое поколение хореографов. В Большом театре продолжал работать Горский (Лебединое озеро, 1920; Стенька Разин, 1918; Жизель, 1922; Вечно живые цветы Б.Асафьева, 1922). Начинал свои эксперименты К.Я.Голейзовский, создавший «Московский Камерный балет» (Фавн К.Дебюсси, 1922). В 1925 он поставил в ГАБТ балет Иосиф Прекрасный С.Н.Василенко в авангардных костюмах Б.Р.Эрдмана.

В Петрограде труппу Мариинского театра возглавил Ф.В.Лопухов. Он поставил танцсимфонию Величие мироздания на музыку Бетховена (1922), аллегорический революционный балет Красный вихрь В.М.Дешевого (1924), балеты Стравинского Пульчинелла (1926), Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана (1927), Щелкунчик Чайковского в конструктивистских декорациях В.В.Дмитриева (1929). Лопухов был выдающимся экспериментатором и смело вводил новую лексику: элементы акробатики и спорта, народных обрядов и игр. Он ввел в мужском танце верхнюю поддержку балерины на одной руке. Этот элемент стал одним из отличительных признаков советского стиля в балете.

В демократичной Москве под влиянием танца модерн Дункан возникли многочисленные студии свободного пластического и ритмопластического танца Л.И.Лукина, В.В.Майи, И.С.Чернецкой, Н.С.Греминой и Н.Н.Рахманова, Л.Н.Алексеевой. В «Мастфоре» Н.Фореггера экспериментировали с «танцами машин», в Петрограде работали студии «Гептахор», «Молодой балет» Г.М.Баланчивадзе (Баланчина). В Государственной академии художественных наук (ГАХН) создана хореологическая лаборатория, занимавшаяся теоретическими проблемами свободного танца.

В мужском танце прославились А.Н.Ермолаев, В.М.Чабукиани, А.Ф.Мессерер. В женском танце лидировали М.Т.Семенова, О.В.Лепешинская, Т.М.Вечеслова (1910–1991), Н.М.Дудинская. Лиризмом, умением создать психологическую сложность характеров покоряли Г.С.Уланова, К.М.Сергеев, М.М.Габович (1905–1965).

ГАЛИНА

УЛАНОВА

ГАЛИНА

УЛАНОВА

С 1932 стиль соцреализма стал единственно возможным во всех видах искусства. В балет вернулся многоактный сюжетный спектакль (Красный мак Р.М.Глиэра в постановке В.Д.Тихомирова и Л.А.Лащилина, 1927). Большой театр стал первым балетным театром страны, олицетворением советского балетного стиля (героика, кантиленность, эмоциональность танца). Ленинградский театр оперы и балета (с 1935 – им. С.М.Кирова) сохранял академические традиции классического балета. Требование реализма в балете, тенденция к литературоцентризму привели в 1930-х к возрождению хореодрамы или драмбалета, где психологизированная или оттанцованная пантомима доминировала над танцевальностью. Советская хореодрама 1930–1940-х – сюжетный спектакль с преобладанием характерного танца, отличающийся постановочной пышностью. Все выходящее за рамки реализма объявлено формализмом (Светлый ручей Лопухова – Шостаковича, 1935). В жанре драмбалета работали хореографы В.И.Вайнонен, Р.В.Захаров, Л.М.Лавровский. Наиболее известны балеты Бахчисарайский фонтан, 1934; Утраченные иллюзии, 1935; Медный всадник, 1949 в постановке Захарова (апофеозом стиля стала сцена наводнения, когда сцена Большого превратилась в озеро); Кавказский пленник, 1938; Ромео и Джульетта, 1940; Золушка, 1949 С.Прокофьева в постановке Лавровского; Пламя Парижа, 1932 Вайнонена; Лауренсия, 1939 Чабукиани. Хореографы драмбалета отказались от больших классических ансамблей. В области хореодрамы работали композиторы-симфонисты: Б.Асафьев, Р.Глиэр, А.Крейн, А.Хачатурян. В связи с повышением роли пантомимы, в 1930-х оформилась новая школа исполнительства, которой свойственны актерская одаренность, психологическая глубина, достигшая апогея в творчестве Улановой.

В 1930–1940-е возникли новые балетные театры: труппа Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко на основе труппы В.Кригер «Московский художественный балет»; Малого оперного театра (МАЛЕГОТ) в Ленинграде. Появились новые балетмейстеры Н.С.Холфин (1903–1979), В.П.Бурмейстер (1904–1971), Москва, Б.А.Фенстер (1916–1960), Ленинград. Выдающимся балетмейстером был Бурмейстер, работавший в 1941–1960, 1963–1970 в московском музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (Татьяна А.Крейна, 1947; Берег счастья А.Спадавеккиа, 1948; оригинальная редакция Лебединого озера, 1953; Эсмеральды Пуни, 1950; Штраусиана, 1941; Снегурочка Чайковского, 1963). Стихией Фенстера стал комедийный балет и балет для детей (Мнимый жених и Юность М.И.Чулаки; 1949, Доктор Айболит, И.Морозова, 1948, МАЛЕГОТ). Появилась новая плеяда танцовщиц В.Т.Бовт (1927–1995), М.М.Плисецкая, Р.С.Стручкова (1925–2005), Н.Б.Фадеечев (р. 1933), А.Я.Шелест (1919–1998) и др.

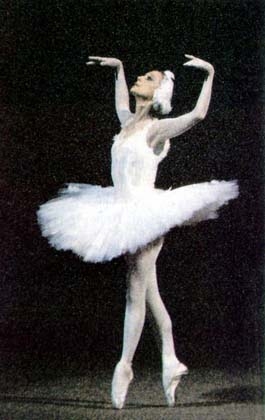

МАЙЯ

МИХАЙЛОВНА ПЛИСЕЦКАЯ

МАЙЯ

МИХАЙЛОВНА ПЛИСЕЦКАЯ

С 1920-х работали также музыкальные театры в Свердловске, Перми, Саратове, Горьком, Куйбышеве, а также в столицах союзных республик. С середины 1950-х возникли балетные школы при Пермском и Свердловском театрах.

К началу 1950-х назрела необходимость балетных реформ. В 1956 состоялись первые зарубежные гастроли балетной труппы Большого театра в Лондоне, имевшие огромный успех, но вместе с тем обнаружившие отставание советской хореографии от западной.

Первыми на путь реформ вступили ленинградские хореографы: Ю.Н.Григорович (Каменный цветок С.С.Прокофьева, 1957; Легенда о любви А.Меликова, 1961 в ГАТОБ им. Кирова), И.Д.Бельский (р. 1925) поставил балеты Берег надежды А.П.Петрова, 1959; Ленинградская симфония Д.Д.Шостаковича, 1961; Конек-Горбунок Р.К.Щедрина, 1963), Л.В.Якобсон в 1969 создал ансамбль «Хореографические миниатюры». Они вернули балету танцевальность, обогатили лексику танца акробатическими элементами, возродили массовый танец, забытые ранее жанры одноактного, симфонического балета, расширили тематику балетов.

Вернулись к творчеству Ф.Лопухов и К.Голейзовский. В новой эстетике работали О.М.Виноградов (р. 1937) (Золушка, Ромео и Джульетта, 1964–1965; Асель В.А.Власова, 1967, Новосибирский театр оперы и балета; Горянка музыка М.М.Кажлаева, 1968; Ярославна музыка Б.И.Тищенко, 1974, МАЛЕГОТ), Н.Д.Касаткина (р. 1934) и В.Ю.Василев (р. 1934), создавшие в 1977 ансамбль «Московский классический балет», с 1992 – «Государственный театр классического балета» (Гаянэ Хачатуряна, 1977; Сотворение мира Петрова, 1978; Ромео и Джульетта Прокофьева, 1998, и др.); Г.Д.Алексидзе (р. 1941), развивающий жанр танцсимфоний (Орестея, 1968; Скифская сюита Прокофьева, 1969; Тема с вариациями Брамса; Концерт фа мажор Вивальди; в 1966–1968 для ленинградского театра «Камерный балет» в 1966–1967 создал программы балетов Афоризмы на муз. Шостаковича; Метаморфозы Бриттена, тогда же возродил балет Рамо Галантная Индия; Пульчинелла Стравинского и Блудный сын Прокофьева, оба – 1978); Б.Я.Эйфман (р. 1946), экспериментировал в Кировском и Малом оперном театрах (Жар-птица Стравинского, 1975, Идиот на муз. 6 симфонии Чайковского,1980; Мастер и Маргарита Петрова, 1987; в 1977 создал «Петербургский театр балета». Ленинградский хореограф Д.А.Брянцев (р. 1947), начавший карьеру в Кировском театре, в 1985 возглавил балетную труппу музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Оптимистическая трагедия М.Броннера, 1985; Корсар Адана, 1989; Отелло А.Мачавариани, 1991). В 1966 в Москве И.А.Моисеев организовал «Молодой балет» (С 1971 – «Классический балет»), первый в СССР хореографический концертный ансамбль.

Лидером новой волны стал Григорович, мастер танцевальной метафоры в сюжетном балете. С его приходом в ГАБТ в 1964 театр пережил взлет, вершиной которого стали его постановки: Щелкунчик, 1966 и Спартак Хачатуряна, 1968. Для ГАБТ он сочинил оригинальную версию Лебединого озера (1968), несколько редакций Спящей красавицы, (1963, 1973), в 1975 поставил балет Иван Грозный, в 1979 – Ромео и Джульетту, оба на муз. Прокофьева, Ангару А.Эшпая, в 1982 – Золотой век Шостаковича. В балетах Григоровича прославились дуэты Н.И.Бессмертнова – Л.М.Лавровский (р. 1941), Е.С.Максимова – В.В.Васильев, раскрылся талант М.Э.Лиепы (1936–1989), Н.И.Сорокиной (р. 1942), Н.В.Тимофеевой (р. 1935). Однако к началу 1980-х новые спектакли Григоровича появлялись все реже, при этом балеты других постановщиков (Плисецкой, Касаткиной и Василева, Васильева, Виноградова, А.Алонсо) пробивались на сцену с трудом. По сути ГАБТ оказался в кризисе вследствие монополии одного балетмейстера, тогда как все балетные театры страны равнялись на Большой. Новаторские приемы, превратившись в непреложные каноны, стали штампом. Если в ГАБТ зарубежная хореография не проникала, то Кировский театр с приходом к руководству О.Виноградова (1977) стал более открыт мировым тенденциям. При нем в репертуаре появились балеты Баланчина, Роббинса и Тюдора, Макмиллана, Ноймайера, Бурнонвиля, прошел Вечер старинной хореографии П.Лакотта из неизвестных прежде фрагментов балетов Перро, Тальони, Сен-Леона, Петипа.

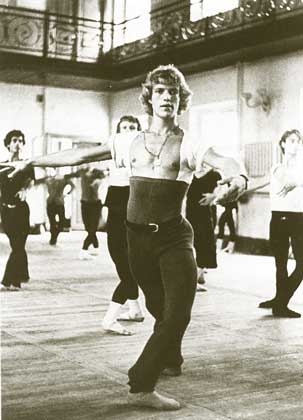

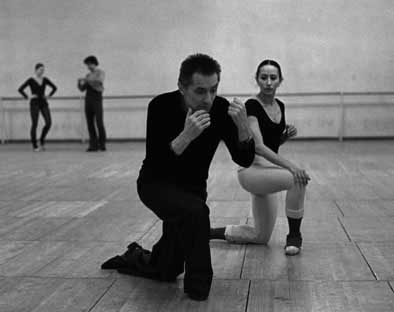

НАТАЛЬЯ

БЕССМЕРТНОВА и Юрий Григорович во время

репетиции, 1979.

НАТАЛЬЯ

БЕССМЕРТНОВА и Юрий Григорович во время

репетиции, 1979.

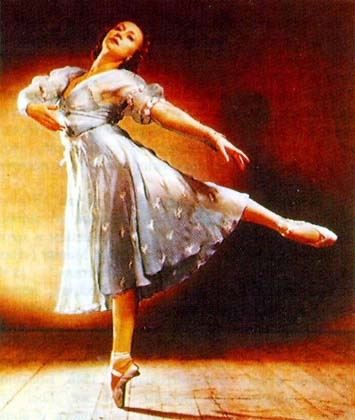

ЕКАТЕРИНА

СЕРГЕЕВНА МАКСИМОВА

ЕКАТЕРИНА

СЕРГЕЕВНА МАКСИМОВА

В 1960–1970 появилась новая волна талантливых танцовщиков: Ю.В.Владимиров (р. 1942), М.В.Кондратьева (р. 1934), Л.И.Семеняка, (р. 1952), А.А.Асылмуратова (р. 1961), И.А.Колпакова (р. 1933), Н.А.Долгушин, (р. 1938), А.Е.Осипенко, (р. 1932), Ф.С.Рузиматов (р. 1963), А.И.Сизова (р. 1939), Ю.В.Соловьев (1940–1977). Продолжала работать М.Плисецкая. Для нее А.Алонсо создала Кармен-сюиту, Р.Пети – Гибель розы Малера, Бежар – Айседору и Болеро. Как хореограф, она поставила балеты Р.Щедрина: Анна Каренина, 1972; Чайка, 1980; Дама с собачкой, 1984. Как хореограф выступил В.Васильев: Анюта, В.Гаврилина, 1986; Ромео и Джульетта, 1990; Макбет К.Молчанова, 1980; Жизель, Лебединое озеро, 1999.

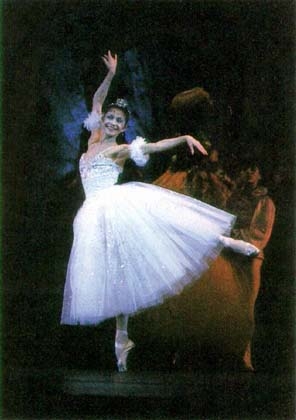

ИРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА КОЛПАКОВА

ИРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА КОЛПАКОВА

Появилось новое поколение композиторов: Р.К.Щедрин, Петров, М.М.Кажлаев, Н.Н.Н.Н.Каретников, К.С.Хачатурян, А.Б.Журбин, В.В.Беседина, М.Б.Броннер, Эшпай. В географии балета ведущее место занимают Москва, Петербург, уральский регион (Пермь, Екатеринбург, Челябинск). Сильная балетная школа сложилась в Перми. Выпускница Пермского хореографического училища Н.В.Павлова (р.1956) в 1973, получившая Гран при Московского конкурса артистов балета, стала одной из ведущих лирических балерин ГАБТ, в постсоветское время в Перми и Челябинске появились самобытные труппы современного танца.

Постсоветский балет. Распад Советского Союза и последовавший экономический кризис принес огромные трудности балетным труппам, которые до этого щедро субсидировались государством. Многие танцовщики и педагоги покинули страну, чтобы обосноваться в США, Англии, Германии и других западных странах.

С окончанием эры Григоровича в 1995 ГАБТ пережил кризис, связанный с непродуманной кадровой и экономической политикой театра. Русский балет пропустил несколько поколений эволюции европейской хореографии и в настоящее время испытывает дефицит танцевальных идей. Вместе с тем уровень исполнительской школы сохранен. Сложились яркие индивидуальности как – Н.Г.Ананиашвили, М.А.Александрова, А.А.Антоничева, Д.В.Белоголовцев, А.Ю.Богатырев, А.Н.Ветрова, Н.А.Грачева, Д.К.Гуданов, С.Ю.Захарова, Ю.В.Клевцов, Илзе и Марис Лиепа, Н.М.Цискаридзе (Большой театр); Д.В. Вишневая, У.В.Лопаткина, И.А.Ниорадзе (Мариинский театр); М.С.Дроздова, Н.В.Ледовская, Т.А.Чернобровкина, В.Кириллов, А.Домашев, Г.Смилевски, В.Дик (музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко).

После 1991 отечественный балет начал осваивать опыт западного балета в области модерна, джаза, свободной пластики. ГАБТ активно ставит балеты западных хореографов (Сильфида в редакции Э-М.фон Розен, Дания, 1994; Симфония До мажор, Агон, Моцартиана Баланчина, 1998–1999; Пиковая Дама на музыку Шестой симфонии Чайковского, Пассакалья Веберна, 1998; Собор Парижской богоматери Пети, 2003; Дочь фараона Лакотта, 2000; Тщетная предосторожность Ф.Аштона, 2002; Сон в летнюю ночь Ноймайера, 2004). Еще раньше обратился к балетам Баланчина Мариинский театр. За постановку балета Блудный сын С.Прокофьева театр получил премию «Золотая маска» в 2003. В том же году впервые театром показаны три знаменитых балета Форсайта: Стептекст на музыку Баха, Головокружительное упоение точностью на музыку Шуберта и Там, где висят золотые вишни на музыку Т.Виллемса и Л.Штук. Популярны реконструкции старинных постановок: Спящая красавица Чайковского, Баядерка Минкуса, 1991 в ГАБТ, Лебединое озеро в Мариинском, Коппелия Л.Делиба в Новосибирске, опыт А.М.Лиепы по восстановлению балетов Фокина, 1999 (Петрушка, сцена Половецких плясок, Шехеразада). С другой стороны, русская и советская классика не только реставрируется, но подвергается осовремененным интерпретациям (Дон Кихот в редакции Фадеечева, 1999, Светлый ручей и Болт Шостаковича в редакции А.Ратманского, соответственно, 2003 и 2005, Ромео и Джульетта Р.Поликтару, 2004, все – ГАБТ, Щелкунчик К.А.Симонова, 2002, (режиссер и художник балета М.М.Шемякин), Золушка Ратманского, 2003, оба – Мариинский театр, Ромео и Джульетта, 1997 и Щелкунчик, 2000, в Пермском театре «Балет Е.Панфилова».

Легализовалась практика работы танцовщиков и хореографов за рубежом. Многие танцовщики сделали международную карьеру (И.Мухамедов, А.Асылмуратова, Ананиашвили, Д.Вишнева, Малахов, В.Деревянко, А.В.Федотов, Ю.М.Посохов, И.А.Зеленский, Ратманский). В.Малахов, выпускник Московской академии хореографии, лауреат балетных конкурсов, в 1997 назван лучшим танцовщиком мира, работает одновременно в нескольких зарубежных балетных труппах, с 2002 – директор Берлинского «Штаатстеатра Унтер ден Линден», реализует себя и в качестве хореографа. Продолжает работать Д.Брянцев (Укрощение строптивой М.Броннера, 1996; одноактные балеты Браво, Фигаро 1985; Скифы и Ковбои Д.Гершвина, 1988; Одинокий голос человека Вивальди, Н.Паганини и О. Китаро, 1990; Призрачный бал Ф.Шопена, 1995; Библейские легенды, Суламифь В.Бесединой и Саломея П.Габриэля, 1997–1998, Дама с камелиями Верди, 2001), с 1994 Брянцев одновременно работает главным балетмейстером петербургской труппы Камерный балет; Петербургский театр балета Б.Я.Эйфмана приобрел статус государственного академического (Русский Гамлет Бетховена-Малера, 1999; Реквием Моцарта 1998; Карамазовы, 1995 на музыку Рахманинова, Вагнера, Мусоргского и цыганских песен, Чайковский, 1995 («Золотая маска»), Тереза Ракен Баха-Шнитке, Дон Кихот Минкуса, Красная Жизель на муз. Чайковского, Мой Иерусалим, 1998, мюзикл Кто есть кто, 2004.

Одним из ведущих хореографов России стал Ратманский (р. 1968), которого «открыла» Ананиашвили в бытность его танцовщиком «Датского Королевского балета». Он сочинил для нее балеты: Прелести маньеризма на музыку Р.Штрауса и Сны о Японии, получившие «Золотую маску». В настоящее время он, продолжая жить в Дании, работает художественным руководителем балета ГАБТ (Светлый ручей Шостаковича, 2002). В Мариинском театре поставил Золушку, в театре танца Фадеечева – балет Л.Бернстайна Леа («Золотая маска»-2003). Сама Ананиашвили возглавляла собственную антрепризу, в 2004 стала художественным руководителем национального балета Грузии и директором Тбилисского хореографического училища им. В.Чабукиани. Молдавский хореограф Раду Поликтару, закончивший Минское хореографическое училище и получивший первую премию на конкурсе артистов балета им. Сержа Лифаря в Киеве, 2003, поставил в ГАБТ постмодернистскую версию Ромео и Джульетты Прокофьева (2004).

Появились независимые частные труппы и школы разных направлений: «Театр танца» под руководством Фадеечева (другое название «Театр балета А.Ратманского»), «Имперский балет» Г.Таранды, ряд постмодернистских танцтеатров (Е.А.Панфилова, Г.М.Абрамова, А.Ю.Пепеляева). Первым частным театром балета стал театр «Эксперимент» Е.Панфилова в Перми (1987), в 2000 он получил статус государственного и современное название: «Пермский театр Е.Панфилова». Панфилов (1956–2002) создал самобытный стиль, сочетая классику, модерн, джаз, фольклор. Он поставил 49 балетов и 70 миниатюр (Бег на муз. А.Г.Шнитке, 1988; Мистраль на муз К.Орфа, 1993; Мужчина в черном, женщина в зеленом, на муз. Чайковского, 1994; Остров мертвых на муз. Рахманинова, 1991; Фантазии в черном и огненном цвете на муз. И.В.Машукова, группы Энигма и М.Равеля, 1991; Видение розы Вебера, 1994; Клетка для попугаев на музыку балета Кармен Бизе-Щедрина, Ромео и Джульетта, Прокофьева, 1996; Видение розы Вебера, Клетка для попугаев на музыку оперы Бизе Кармен, Аввакум …Танец- мистерия музыка В.Мартынова, 1998; Разные трамваи, 2001, БлокАда на музыку блокадной симфонии Д.Шостаковича, 2003). Театр Панфилова был полностью авторским спектаклем, он сочинял не только хореографию, но и художественное оформление, костюмы, освещение. Помимо основной труппы при театре созданы ряд вспомогательных, состоящих не только из профессиональных танцовщиков («Балет Толстых», с 1994, «Бойцовский клуб», с 2000, «Бель-кордебалет», с 2004). За спектакль о войне Бабы, год 1945, осуществленный «Балетом Толстых», театр удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая новация»-2000. Рано погибшего Панфилова, дерзкого экспериментатора, называли вторым Дягилевым и хореографом 21 в. С 2002 художественным руководителем театра является С.А.Райник, один из ведущих танцовщиков труппы.

Из других театров современного танца (Contemporary Dance) – дважды лауреат премии «Золотая маска» «Театр современного танца» под руководством В. и О.Пона, (Челябинск, с 1992; Киномания или есть ли жизнь на Марсе, 2001; Знает ли жизнь английская королева, 2004), лауреат международного конкурса танца в Париже, группа «Провинциальные танцы» под руководством Т.Багановой, (Екатеринбург, с 1990, Свадебка Стравинского, 1999), московские Театр «Класс экспериментальной пластики» Г.Абрамова, хореографа театра А.А.Васильева, с 1990, «Театр танца А.Кукина», с 1991, группа «Нота бене» В.Архипова, хореографа театра «Сатирикон», с 1999. Один из самых интеллектуальных танцтеатров России – московская группа «ПО.В.С.Танцы» (балет на полу Листья тел на электронную музыку, 2003).