- •Северный государственный

- ••Миома матки — доброкачественная,

- •Причины

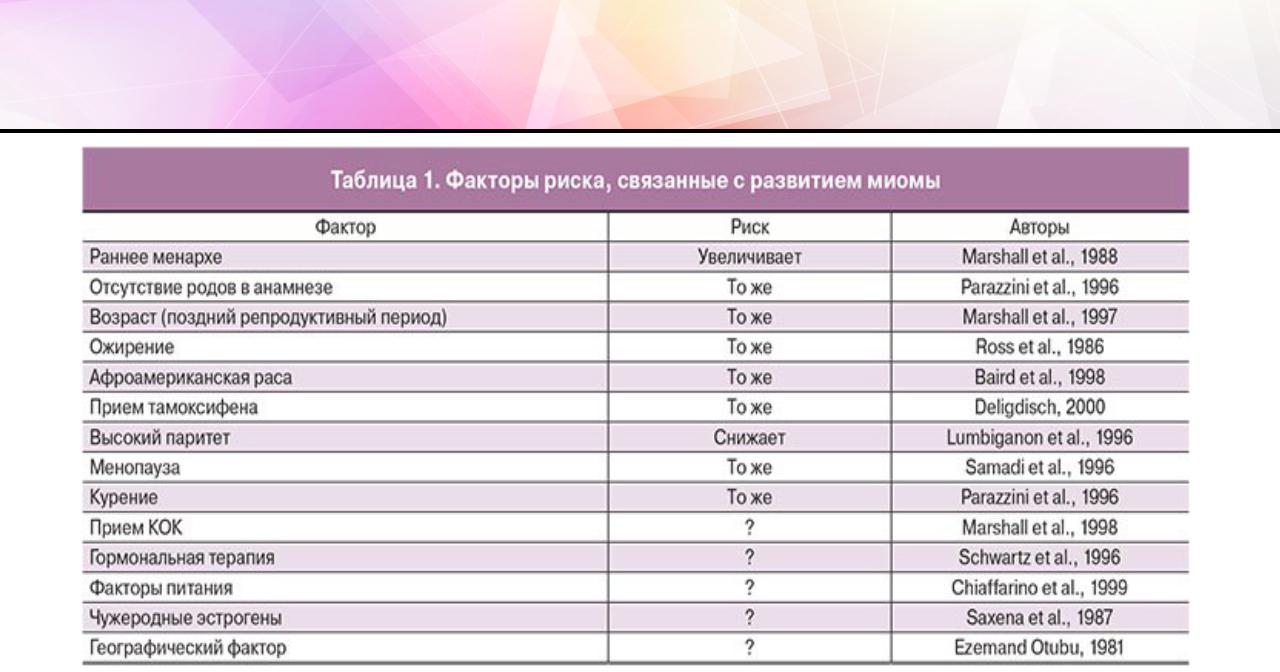

- •Факторы риска

- •ПАТОГЕНЕЗ

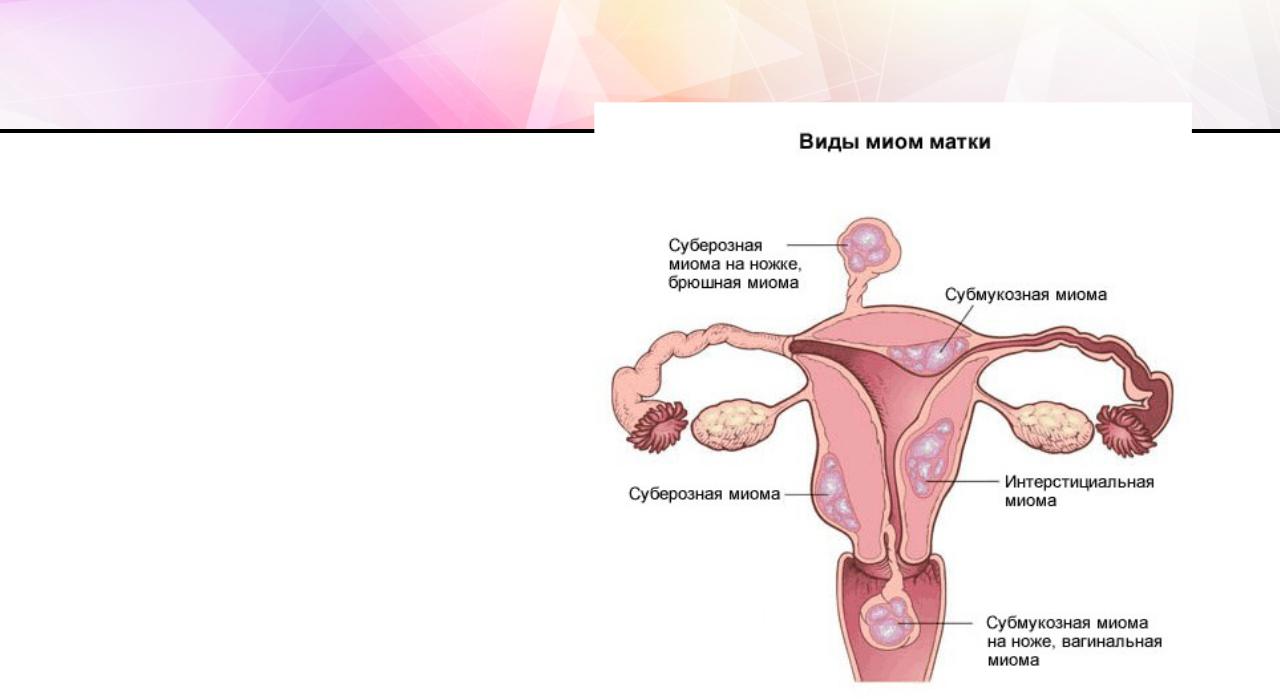

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ

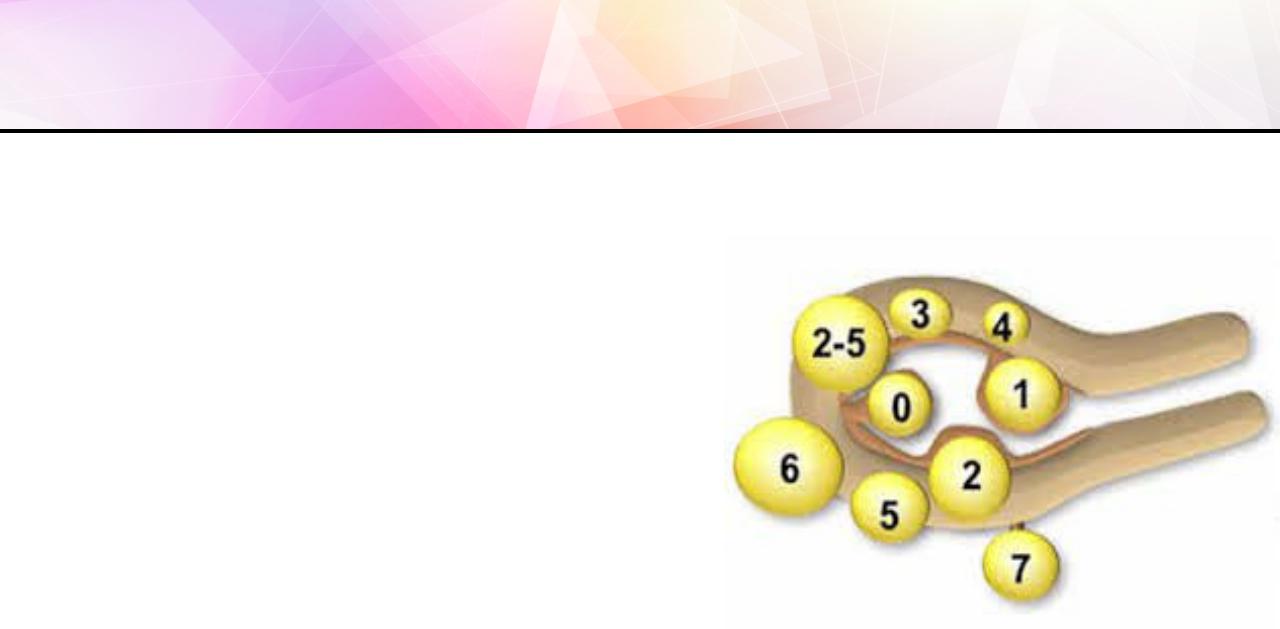

- •Гистероскопическая классификация субмукозных

- •Другие типы

- •КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- ••При субсерозной корпоральной миоме на широком основании симптомы, как правило, отсутствуют, так как

- ••Шеечно-перешеечная локализация миоматозного узла визуализируется при влагалищном исследовании сглаживанием передней, задней губы либо

- ••При наличии миоматозного узла, расположенного по задней стенке тела матки, самым частым клиническим

- ••Для субмукозных узлов, деформирующих полость матки (I типа), и узлов на ножке (0

- ••При перекруте ножки субсерозного узла развивается клиническая картина острого живота: резкая боль внизу

- ••Рост узла может быть ложным вследствие деструктивно-дистрофических изменений, отека на фоне воздействия высоких

- •ДИАГНОСТИКА

- •Ультразвуковая диагностика матки

- •Магнитно-резонансная томография

- ••Зондирование матки с последующим раздельным диагностическим выскабливанием слизистой оболочки цервикального канала и полости

- •Лечение

- •Медикаментозное лечение

- ••Показания к консервативному лечению:

- •Агонисты гонадотропин–рилизинг гормона

- ••На фоне лечения а–ГнРГ отмечается уменьшение клеточности и гипоплазия клеток миомы, узлы отграничиваются

- ••Снижение циркулирующего в крови эстрадиола способствует повышению сосудистого сопротивления в маточных артериях и

- •Прогестагены

- •Внутриматочный способ лечения прогестагенами

- •Модуляторы рецепторов

- •Антагонисты прогестерона

- •Селективные модуляторы рецепторов прогестерона.

- ••Хирургическое лечение – пока остается ведущим методом лечения миомы матки.

- ••Радикальное – гистерэктомия лапаротомическим, лапароскопическим или вагинальным доступом. Метод неприемлем для женщин, желающих

- ••Выбор операционного доступа определяется размером матки,

- ••Стабильно-регрессивные методы: эмболизация маточных артерий, лапароскопическая окклюзия маточных артерий. Клиническая эффективность ЭМА для

- ••Другие методы: высокочастотный фокусированный ультразвук (дистанционная тепловая коагуляция миоматозных узлов), электромиолиз, криомиолиз (внутриполостная

- •Задача

- •Задача

Северный государственный

медицинский университет Кафедра акушерства и гинекологии

Миома матки

Подготовила клинический ординатор

Дубровина Карина

Сергеевна

•Миома матки — доброкачественная,

моноклональная, хорошо отграниченная, капсулированная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела матки — одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой сферы, которая возникает у 20—40% женщин репродуктивного

возраста.

Причины

Факторы, потенциально связанные с генезом опухоли:

•1. — предрасполагающие или факторы риска;

•2. — инициаторы;

•3. — промоутеры;

•4. — эффекторы

Самый важный аспект этиологии миомы матки — инициатор роста опухоли.

2 теории

Факторы риска

ПАТОГЕНЕЗ

•Зачаток роста миоматозного узла формируется из клеток с нарушенным апоптозом; эти пролиферирующие клетки подвергаются воздействию различных повреждающих факторов (ишемия, инфекционно- восплительный процесс, травматизация при медицинских манипуляциях).

•Активный зачаток роста вначале развивается за счет физиологических колебаний концентрации половых горомонов (эстрогенов и прогестерона).

•В дальнейшем образовавшаяся кооперация клеток активизирует аутокринно-паракринные механизмы, обусловленные факторами роста, формирует локальные автономные механизмы поддержки роста (локальная продукция эстрогенов из андрогенов и образование соединительной ткани), при этом значение физиологических концентраций половых гормонов для роста узла перестает быть основным.

•Моноклональный пролиферат гладкомышечных клеток миометрия, в которых за счет дисрегуляции генов HMG активирована программа клональной пролиферации ткани, на фоне нормального гормонального фона увеличивается в размерах (рост узла), в то время как клетки неизмененного миометрия находятся в состоянии относительного покоя

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ

•— интрамуральные;

•— субмукозные;

•— субсерозные;

•— межсвязочные;

•— шеечные;

•— паразитарные

Гистероскопическая классификация субмукозных

узлов, предложенная Wamsteker и deBlok (K. Wamsteker и соат., 1993)

•Субмукозные узлы: 0 тип-миоматозный узел полностью в полости матки;

•I тип – большая часть узла (более 50%) расположена в полости, остальная в мышечном слое;

•II тип - более 50% узла расположено в мышечном слое, меньшая часть – в полости матки.

•Субсерозные узлы:

•0 тип – миоматозный узел на ножке, расположен полностью в брюшной подлости;

•I тип – большая часть узла в брюшной полости, менее 50% - в мышечном слое;

•II тип – меньшая часть в брюшной полости, более 50% в мышце.

Другие типы

•Тип 3 — интрамуральная миома, которая не выступает в полость матки, но примыкает к ее слизистой оболочке.

•Тип 4 — интрамуральная миома, которая находится в толще мышц.

•Тип 5 — интрамуральный субсерозный узел, который выступает снаружи на поверхности матки менее чем наполовину.

•Тип 6 — интрамуральный субсерозный узел, который выступает снаружи на поверхности матки более чем наполовину.

•Тип 7 — субсерозный узел на ножке, который полностью находится над поверхностью матки.

•Тип 8 — миома, которая имеет специфическую локализацию (например, в области шейки матки).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

•У 50-60% больных миома матки протекает бессимптомно.

•Основные симптомы миомы матки:

•менометроррагии;

•бесплодие;

•сдавление смежных органов (мочевого пузыря, прямой кишки);

•хронические тазовые боли;

•острый болевой синдром при перекруте ножки миомы или нарушении питания в узле.

• Клинически проявления зависят от локализации, размеров, количества узлов, наличия осложнений.

•При субсерозной корпоральной миоме на широком основании симптомы, как правило, отсутствуют, так как функциональная активность матки не меняется. Симптомная миома матки чаще развивается при атипичных размеров.