- •Тема 1. Теория организации в системе наук

- •1. Общая характеристика системы наук об организации

- •Система наук об организации

- •Практическая деятельность менеджера Специальные основы менеджмента

- •Фундаментальные (общенаучные) основы менеджмента

- •«Смежные» организационно-управленческие дисциплины

- •2. Предмет, функции и специфика теории организации

- •3. Эволюция организационно-управленческих идей и концепций

- •4 Имеется в виду цепочка властных полномочий, «закольцовывающая» сотрудников организации.

- •1 Файоль предложил 14 базисных принципов, но утверждал, что их может быть и больше.

- •2 Отсюда одноименное название «Хоуторнские исследования».

- •Основные элементы управления в теориях a, z, j

- •1 Его книга «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» была опубликована на русском языке в 1997 г.

4 Имеется в виду цепочка властных полномочий, «закольцовывающая» сотрудников организации.

в) принципы конечного результата (порядок, стабильность, инициатива, корпоративный дух)1.

Он также выделил ключевые функции, или элементы, менеджмента: планирование, организацию, командную цепочку, координацию и контроль.

Научная платформа Мари Паркер Фоллет (1868-1933) и Честера Барнарда (1896-1961) отличалась от тейлоровской. Их внимание было сконцентрировано не на технических процессах, а на взаимоотношениях людей. Этика, лидерство, неформальные отношения в группе, конфликты, механизмы «принятия власти», ситуативный подход — эти и другие «человеческие» аспекты были поставлены во главу угла в 1920-1930-е гг. Концептуальный призыв М. Фоллет к «совместной власти» {power with) вместо «единоличной власти» (power over) утверждал сторонников административного управления в качестве центристов, или «посредников» между тейлористами и оппозиционной им школой «человеческих отношений».

Необходимость анализа поведения человека в процессе труда, индивидуальных, групповых и социальных интересов была осознана в результате научных экспериментов, предпринятых профессором индустриальной социологии Гарвардского университета Элтоном Мэйо (1880-1949) совместно с Фрицем Ротлисбергером в 1927-1932 гг. на заводе Western Electric, расположенном в городе Хоуторн2 (штат Иллинойс, США). Работа «Человеческие проблемы промышленной цивилизации» (1933) стала не только публичным отчетом Э. Мэйо о проведенных исследованиях, но и презентацией новой (социальной) философии менеджмента. Так называемая доктрина человеческих отношений базируется на следующих исходных принципах: человек — это «социальное животное», включенное в контекст поведения группы; жесткая иерархия и бюрократическая организация несовместимы с природой человека и его свободой; руководители должны ориентироваться в большей степени на людей, чем на продукцию.

По мнению Э. Мэйо, реализация этих принципов с помощью социально-психологических инструментов воздействия на персонал (благоприятный моральный климат, демократический стиль управления) и группового (коллективного) вознаграждения работников будет способствовать решению проблем удовлетворенности индивида трудом и социальной стабильности. В качестве основных методов повы шения производительности труда рассматривались: «паритетное управление», «гуманизация труда», «групповые решения», «просвещение служащих».

1 Файоль предложил 14 базисных принципов, но утверждал, что их может быть и больше.

2 Отсюда одноименное название «Хоуторнские исследования».

Новым шагом в развитии гуманистического направления в менеджменте стала концепция иерархии человеческих потребностей. В работе «Теория человеческой мотивации» (1943) ее автор — американский психолог Абрахам Маслоу (1908-1970) — оригинально классифицировал потребности человека, представив их в виде «пятиэтажной» пирамиды1 (рис. 1.4).

|

|

|

5 |

Самореализации (образование, развитие личности, творчество) |

|

|

|

|

4 |

Самоуважения (признание в семье, обществе профессиональный статус) |

|

||||||

3 |

Принадлежности (семья, друзья, социальные группы, трудовой коллектив, начальники) |

|

||||||

2 |

Безопасности (отсутствие насилия, войн, загрязнения среды, безопасность труда и гарантии занятости) |

|

||||||

Физиологические потребности (пища, вода, секс, тепло, воздух, денежный оклад — гарантия оплаты труда) |

||||||||

Рис. 1.4. Иерархия человеческих потребностей (по А. Маслоу)

Согласно А. Маслоу потребности каждой последующей ступени активизируются по мере удовлетворения потребностей более низкого уровня. В этой связи нужно отметить два обстоятельства, не умаляющие в целом значения теории иерархии потребностей, однако выступающие условием ее объективного анализа и эффективного применения в современных условиях. Во-первых, «пирамида» не отвечает на вопрос: «Почему одному человеку вполне подходит «простая» пища или неброская одежда и обувь, тогда как другой является подлинным гурманом и эстетом?» Чтобы объяснить это, нам потребуется дополнительная информация о поле и возрасте, этнической, религиозной и социальной принадлежности, уровне образования и профессии конкрет ного индивида. Во-вторых, вполне очевидно, что «пирамидальный» принцип описывает «западное» общество (индустриальное и постиндустриальное), стратегической целью которого является неуклонное расширение масштабов производства и потребления материальных и духовных благ.

1 Пирамида выбрана в качестве модели не случайно. Она не только ранжирует потребности человека по степени «важности», но и указывает на тот факт, что не все люди поднимаются к ее вершине, «теряясь» по дороге наверх.

Перефразируя изречение американцев, отметим, что умный человек не может / не должен быть (!) бедным. В то же время и сегодня в мире имеется немало государств и регионов, подавляющая часть населения которых артефактами своего существования опровергают данный принцип. При крайне низком уровне жизни и весьма примитивном хозяйственном укладе (например, в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки) рядовой гражданин считает себя духовно богатым, великим. Моделью-иллюстрацией такой социальной системы могла бы стать перевернутая фигура (рис. 1.5), или «пирамида анти-Маслоу», основание которой значительно меньше ее последующих «этажей».

Самореализации

Самоуважения

Принадлежности

Безопасности

Физиологические

Рис. 1.5. Пирамида «анти-Маслоу»

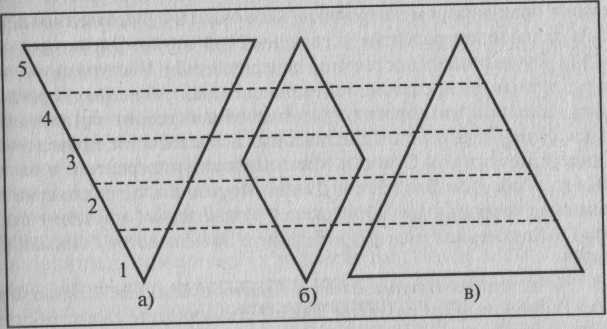

Как видим, рассмотренные концепции стимулирования (мотивации) человека применимы и к общественному устройству в целом. При этом важно добавить, что «западный» и «восточный» типы организации не являются единственными в своем роде. На примере «переходного» общества (например, современной России) можно утверждать о существовании еще одной модели — «ромбовидной» (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Современные модели стимулирования (мотивации) человека и организации общества: а) доиндустриальная («восточная»); б) переходная («российская»); в) индустриальная («западная»)

Как представляется, в соответствии с западной моделью организуют свою жизнь не более 20% россиян, примерно столько же (20—25%)

приверженцев «азиатского» способа существования. Что касается осавшейся части, то более половины жителей России по существу лишены возможности достойного удовлетворения как материальных (первый уровень), так и духовных (пятый уровень) потребностей. (Столь разнообразный этнический состав населения страны и сохраняющиеся культурные отличия, резкое финансово-экономическое расслоение общества в совокупности с отсутствием понятной каждому гражданину стратегии социально-экономического и духовного развития страны, а также другие неблагоприятные воздействия постепенно деморализуют российского человека. В таких условиях он ищет и находит «спасение» в удовлетворении социальных потребностей (третий уровень пирамиды), но не получая дохода от профессиональной деятельности, который бы обеспечивал гармоничное физиологическое и духовное развитие личности, а не «выживание» в неблагоприятных условиях, в конечном счете еще более усугубляет собственное положение. (В отличие, скажем, от «восточной» модели и «традиционных» обществ, где, рождаясь представителями низших сословий, люди быстро усваивают «правила игры», принимают порядок вещей и не притязают в дальнейшем на то, чтобы стать знатными и богатыми.)

В 1950-е гг. прошлого века президент Антиохийского колледжа (штат Огайо, США) Дуглас Макгрегор (1906-1964), основываясь на трудах предшественников и личном управленческом опыте, сформулировал основные предположения, раскрывающие механизмы поведения работников в рамках двух противоположных теорий — X и Y. В работе «Человеческое лицо предприятия» он утверждал, что все прежние концепции менеджмента, включая и школу «человеческих отношений», по сути едины и являются разновидностями теории А1. В качестве более эффективной системы управления он рассматривал теорию Y, призванную активизировать интеллектуальные, волевые, эмоциональные качества персонала2.

Идеи Д. Макгрегора были не только позитивно восприняты теоретиками и практиками менеджмента, но и оказали существенное влияние на дальнейшее развитие управленческой науки. Эпоха противостояния научных школ постепенно исчерпала себя. Наступала эра синтеза различных идей, создания многочисленных гибридных управленческих концепций и конституирования общей теории организации. Так, например, в результате специальных исследований, проведенных в Университете штата Огайо и Мичиганском университете в начале 1960-х гг., Робертом Блэйком и Джейн Моутон была предложена так называемая координатная сетка стилей руководства («управленческая сетка») — двухмерная модель (внимание к производству / внимание к людям)3.

1 Основные предположения теории X. средний индивид обладает врожденной неприязнью к труду и по возможности избегает его; поскольку большинство людей относится к работе с антипатией, для достижения целей организации руководитель обязан принуждать подчиненных к труду, контролировать и направлять их действия, угрожать нерадивым наказанием; средний человек предпочитает, чтобы им управляли, он не желает брать на себя ответственность, обладает относительно невысокими амбициями и наиболее высоко ценит безопасность.

2 Основные предположения теории У: утверждение о врожденной неприязни к труду среднего индивида ошибочно (физические и умственные усилия индивидов так же естественны, как игра или отдых); неправомерно рассматривать внешний контроль и угрозы наказаний как единственные способы побуждения индивидов к направленным на достижение целей организации усилиям (человек, стремящийся к целям, которые он разделяет, демонстрирует эффективное самоуправление и самоконтроль); в определенных условиях средний индивид не только принимает на себя ответственность, но и готов исполнить дополнительные обязательства; большинство работников способны проявлять относительно высокие уровни воображения, изобретательности и мастерства; в условиях современной индустриальной жизни интеллектуальный потенциал среднего индивида используется далеко не полностью. См.: McGregor D. The Human Side of Enterprise. N.Y. : McGraw-Hill, 1960. P. 33-48.

3 Каждая из осей сетки (X — внимание к производству; Y — внимание к людям) представляла собой шкалу (от I до 9 баллов), а основными моделями поведения руководителя в организации были признаны: «убогое управление» (1.1); «управление, основанное на полномочиях», роль человеческого фактора минимальна (9.1); «управление загородным клубом», роль человеческого фактора максимальна (1.9); «серединное управление» (5.5); «управление командой» (9.9).

В 1968 г. журнал Harvard Business Review опубликовал статью Фредерика Герцберга «Еще раз о том, как вы стимулируете своих работников». Отвергая упрощенную биполярную трактовку процесса мотивации и соответственно удовлетворенности или неудовлетворенности работника трудовой деятельностью, автор представил оригинальную двухфакторную модель. По его мнению, чувство удовлетворенности трудом возникает благодаря «мотиваторам», или «инструментальным» факторам, а чувство неудовлетворенности — под влиянием «гигиенических», или обеспечивающих, «контекстных» факторов. При этом первая группа факторов (наличие интереса к работе и выполняемым заданиям, ответственность, достижения и признание успеха, профессиональный рост и деловая карьера), «отвечающих» за удовлетворенность, находится в диапазоне от 0 до + °° , а вторая группа факторов (способ управления, политика администрации, условия труда, межличностные отношения, заработок (!), неуверенность в стабильности работы, влияние работы наличную жизнь) влияет на неудовлетворенность и проявляется в диапазоне от — °о до 0. Иначе говоря: даже если гигиенические факторы производят самое благоприятное воздействие на персонал, то максимум, что они способны обеспечить, это нейтральное отношение людей к выполняемой работе и друг к другу, в неблагоприятных гигиенических условиях работники испытывают неудовлетворенность; «мотиваторы», напротив, в благоприятной ситуации способствуют повышению эффективности персональной и коллективной деятельности, а в неблагоприятной — дают «нулевой эффект» (рис. 1.7).

Гигиенические факторы Мотивирующие факторы

______________________________________________________________

Неудовлетворённость Отсутствие Удовлетворённость

- неудовлетворенности

и удовлетворенности

Рис. 1.7. Двухфакторная мотивационная модель Ф. Герцберга

В 1970-е гг. американский ученый Игорь Ансофф выдвинул новые идеи в понимании и развитии организационных структур управления и организационного потенциала. Представив организацию как сложную систему, включающую четыре основные подсистемы (НИОКР, производство, распределение, маркетинг) и связанную с источниками ресурсов и с внешней средой, он подчеркивал, что в рыночных условиях особую значимость для предприятия (организации) приобретают три приоритета: продукт (наличие нововведений), функциональный элемент (экономичность) и географический элемент (конкурентоспособность). В качестве основных изменений, происходящих в организациях, Ансофф рассматривал переход от прежней унификации их состава и структуры к гибкости, вариативности, от стабильности к динамичности, от реактивности и адаптации к плановости и полному конструированию структур.

Весомым вкладом в развитие теории организации стала теория Z, предложенная Уильямом Оучи и Альфредом Джегером. В ней были соединены американские {American) и японские (Japanese) методы управления1 (табл. 1.3).

Таблица 1.3.