- •Содержание

- •Движение

- •Физиология произвольных движений.

- •Методы исследования двигательной сферы. Движения верхней конечности.

- •Движения нижней конечности.

- •Параличи. Возникновение параличей.

- •Подразделение параличей.

- •Исследование параличей.

- •Типы параличей

- •Картина паралича.

- •Гиперкинезы

- •Дрожание.

- •Судороги.

- •Атетоз.

- •Чувствительность. Физиология чувствительности.

- •Поверхностная чувствительность.

- •Патология чувствительности.

- •Патология поверхностной чувствительности.

- •2. Гиперестезия.

- •3. Боли.

- •4. Дизестезия.

- •Патология глубокой чувствительности.

- •Распределение расстройств чувствительности.

- •1. Анестезия.

- •Рефлексы.

- •Рефлекторная дуга.

- •Чувствующая половина рефлекторной дуги.

- •Двигательная половина рефлекторной дуги.

- •Нормальные рефлексы. Сухожильные рефлексы

- •Кожные рефлексы.

- •Рефлексы со слизистых оболочек.

- •Патологические рефлексы.

- •Патология рефлексов.

- •Мышечный тонус.

- •Контрактуры.

- •Пассивные контрактуры.

- •Активные контрактуры.

- •План строения симпатической нервной системы.

- •Макроскопическое описание.

- •Внутреннее строение симпатической системы.

- •Тазовые расстройства.

- •Расстройства отправлений мочевого пузыря. Физиология мочевого пузыря.

- •Патология мочевого пузыря.

- •Расстройства отправлений прямой кишки. Физиология прямой кишки

- •Патология прямой кишки.

- •Расстройства отправлении полового аппарата.

- •Патология полового акта

- •Общие заключения

- •Трофические, вазомоторные и секреторные расстройства.

- •Трофизм и его расстройства в нервной ткани.

- •I. Нисходящее, или валлеровское, перерождение.

- •II. Ретроградное перерождение.

- •III. Атрофия второго порядка, или непрямое перерождение.

- •Трофическое влияние нервной системы на другие органы и ткани.

- •4. Имеется извращение формулы

- •Влияние центрального нейрона на трофизм мышц.

- •Влияние периферического чувствующего нейрона на трофизм мышц.

- •Влияние нервной системы на трофизм костей, суставов и кожи.

- •Вазомоторные расстройства.

- •Секреторные расстройства.

- •Черепные нервы

- •I пара. Обонятельный нерв (n. Olfactor1u8).

- •Патология обоняния.

- •II пара. Зрительный нерв (n. Opticus).

- •Функции зрительного нерва и методы их исследования.

- •III, IV и VI пары черепных нервов.

- •Анатомическое строение.

- •III пара. Глазодвигательный нерв (n. Oculomotorius).

- •IV пара. Блоковый нерв (п. Trochlearls).

- •VI пара. Отводящий нерв (n. Abducens).

- •Зрачковые реакции

- •Методы исследования наружных мышц глаза.

- •Патология наружных мышц глаза.

- •Патология зрачка.

- •V пара. Тройничный нерв, (n. Trigeminus). Анатомическое строение.

- •Патология тройничного нерва.

- •VII пара. Лицевой нерв (n. Facialis).

- •Анатомическое строение.

- •Микроскопическое строение.

- •Патология лицевого нерва.

- •VIII пара. Слуховой нерв (n. Acusticv8). Анатомическое строение.

- •Микроскопическое строение.

- •Физиология и патология слухового нерва.

- •Методы исследования улиткового нерва.

- •Патология улиткового нерва.

- •Методы исследования преддверного нерва.

- •Патология преддверного нерва.

- •IX пара. Языкоглоточный нерв (n. Glossopharyngeus). Анатомическое строение.

- •Микроскопическое строение.

- •Методы исследования.

- •XI пара. Добавочный нерв (n. Accessorius).

- •XII пара. Подъязычный нерв (n. Hypoglossus).

- •Поясничный прокол.

- •Спинномозговая жидкость.

- •Техника прокола.

- •Исследование спинномозговой жидкости.

- •Апраксия.

- •Двигательная, или моторная, афазия.

- •Агнозия. Сенсорная афазия.

- •3. Транскортикальная сенсорная афазия.

- •4. Проводниковая афазия.

- •Введение.

- •Отдел первый. Болезни периферической нервной системы.

- •Клиническая картина невритов и полиневритов.

- •Паралич лицевого нерва

- •Невриты конечностей.

- •Паралич лучевого нерва.

- •Паралич срединного нерва.

- •Неврит плечевого сплетения.

- •Верхний паралич плечевого сплетения.

- •Нижний паралич плечевого сплетения

- •Полный паралич плечевого сплетения

- •Невриты нижней конечности Паралич малоберцового нерва (paralysis n. Peronei).

- •Паралич большеберцового нерва (n. Tibialis)

- •Паралич седалищного нерва

- •Полиневриты.

- •Токсические полиневриты

- •Алкогольный полиневрит

- •Свинцовый полиневрит

- •Мышьяковый полиневрит

- •Инфекционные полиневриты

- •Дифтерийный полиневрит

- •Идиопатический полиневрит

- •Патологическая анатомия и патогенез невритов и полиневритов.

- •Патология невритов и полиневритов.

- •Лечение невритов и полиневритов

- •Невралгии

- •Невралгия тройничного нерва

- •Невралгия затылочного нерва

- •Межреберная невралгия

- •Невралгия плечевого сплетения

- •Этиология и патогенез невралгий

- •Лечение невралгий.

- •Прогрессивные мышечные атрофии.

- •Мышечная сухотка. Dystrophia muscularis progressiva.

- •Гораздо менее постоянны и слабее выражены изменения в сосудах,. Сводящиеся к утолщению их стенок. Патогенез

- •Нейральная форма прогрессивной мышечной атрофии (тип Charcot-Marie).

- •Myotonia congenita. Болезнь Томсена.

- •Миастения. Myasthenia.

- •Периодический семейный паралич. Myoplegia familiaris.

- •Отдел второй. Болезни спинного мозга.

- •Миэлит. Myelitis.

- •Лечение.

- •Спинная сухотка. Tabes dobsalis.

- •Патогенез.

- •Множественный склероз. Sclerosis multiplex s. Dissem1nata.

- •Сирингомиэлия.

- •Гематомиэлия. Haematomyelia.

- •Ataxia hereditaria. Болезнь фридрейха.

- •Paraplegia spastica infantilis familiaris. Клиническая картина

- •Патогенез и этиология

- •Лечение и прогноз

- •Заболевания типа хронического полиомиэлита poliomyelitis chronica.

- •Клинические типы.

- •Лечение и прогноз

- •Воспаления мозговых оболочек — менингиты.

- •Патологическая анатомия.

- •Патогенез.

- •Лечение

- •Туберкулезный менингит

- •Лечение и прогноз

- •Гнойный менингит. Meningitis purulenta.

- •Серозный менингит. Meningitis serosa.

- •Компрессионные спинальные процессы. Опухоли.

- •Патологическая анатомия и патогенез.

- •Отдел.Третий.. Болезни головного мозга

- •Сосудистые заболевания мозговых полушарий. Тромбоз мозговых сосудов.

- •Мозговая эмболия.

- •Течение.

- •Течение.

- •Патологическая анатомия.

- •Лечение и прогноз

- •Псевдобульбарный паралич. Paralysis pseudo-bulbaris.

- •Сифилис головного мозга. Lues cebebri.

- •Менингит свода. Meningitis convexitatis.

- •Гуммы полушарий.

- •Общие заключения.

- •Клиническая картина.

- •1. Опухоли центральных извилин.

- •2. Опухоль теменной доли.

- •3. Опухоли височной доли.

- •4. Опухоли затылочной доли.

- •5. Опухоли лобной доли.

- •6. Опухоли придатка мозга (tumor hypophyseos).

- •7. Опухоль мосто-мозжечкового угла.

- •8. Течение опухолей мозга.

- •Мозговой нарыв. Abscessus cebebri.

- •Острое негнойное воспаление мозга. Encephalitis acitta.

- •Семейная амавротическая идиотия. Idiotia amaurotica familiaris.

- •Форма Фогт-Шпильмейера.

- •Поздняя детская форма.

- •Травмы головного мозга.

- •1. Тип органического поражения мозга.

- •2. Тип с преобладанием душевного расстройства

- •3. Истерический тип.

- •Синдром закупорки мозжечковой артерии.

- •Синдром закупорки a. Sulci bulbaris.

- •Заболевания варолиева моста.

- •Патологическая анатомия.

- •Заболевания мозговой ножки.

- •Полиоэнцефалит вернике. Polioencephalitis haemorrhagica superior.

- •Синдром зрительного бугра.

- •Отдел пятый. Заболевания мозжечка. Общая симптоматология и методы исследования.

- •Размягчение мозжечка. Ramolitio сеrевеlli.

- •Нарыв мозжечка. Abscessus cerebelli

- •Прочие заболевания мозжечка.

- •Врожденная мозжечковая атаксия. Ataxia cerebellaris соngeniта.

- •Отдел шестой. Болезни желез внутренней секреции и вегетативной нервной системы. Слизистый отек. Мухоеdема.

- •Базедова болезнь. Morbus basedowii.

- •Акромегалия. Akromegalia.

- •Расстройства роста.

- •Гигантизм. Gigantismus. Makrosomia.

- •Карликовость. Microsomia.

- •Инфантилизм

- •Невропатическое ожирение. Abiposita8 neubopathica.

- •Гипофизарное ожирение.

- •Половое ожирение.

- •Тетания. Tetania.

- •Болезнь рейно. Morbus raynaud.

- •Эритромелалгия. Erythromelalgia.

- •Отек квинке. Oedema acutum circumscriptum.

- •Склеродермия. Sclebodermia.

- •Половинная атрофия лица. Hemiatrophia facialis progressiva.

- •Перемежающаяся хромота. Dysваs1а anigosclerotica intermittens.

- •Опоясывающий лишай. Herpes zoster.

- •Мигрень. Hemicbania.

- •Отдел седьмой. . Столбняк и бешенство. Столбняк. Tetanus.

- •Бешенство. Водобоязнь. Rabies. Lyssa. Hydrophobia.

- •Отдел восьмой. Неврозы и психоневрозы.

- •Лицевой спазм. Spasmus facialis.

- •Прочие виды спазма.

- •Миоклония. Paramyoclonus multiplex. Myoclonia. Polyclonia.

- •Профессиональные неврозы.

- •Писчий спазм. Mogigraphia.

- •Другие виды спазма.

- •Заикание. Balbuties.

- •Эпилепсия. Падучая. Epilepsia. Morbus sacer.

- •Неврастения. Neurasthenia.

- •Истерия. Hysteria.

- •Травматический невроз. Neurosis tbavmatica.

Акромегалия. Akromegalia.

клиническая картина. Это — результат расстройства функции придатка мозга, выражающийся ненормальным ростом тела.

Болезнь принимает вполне выраженный характер чаще всего на 3-м десятилетии; но так как развитие ее медленное, то можно думать, что фактически начинается она гораздо раньше. Женщины заболевают чаще мужчин.

Субъективные жалобы больных не очень характерны: немного болит голова, спина, а иногда и конечности» слабеет зрение. А самое главное то, что растет все тело: все больше и больше становятся руки и ноги — приходится менять ботинки и перчатки; растет голова — надо покупать шляпы все большего размера; растет и обезображивается лицо.

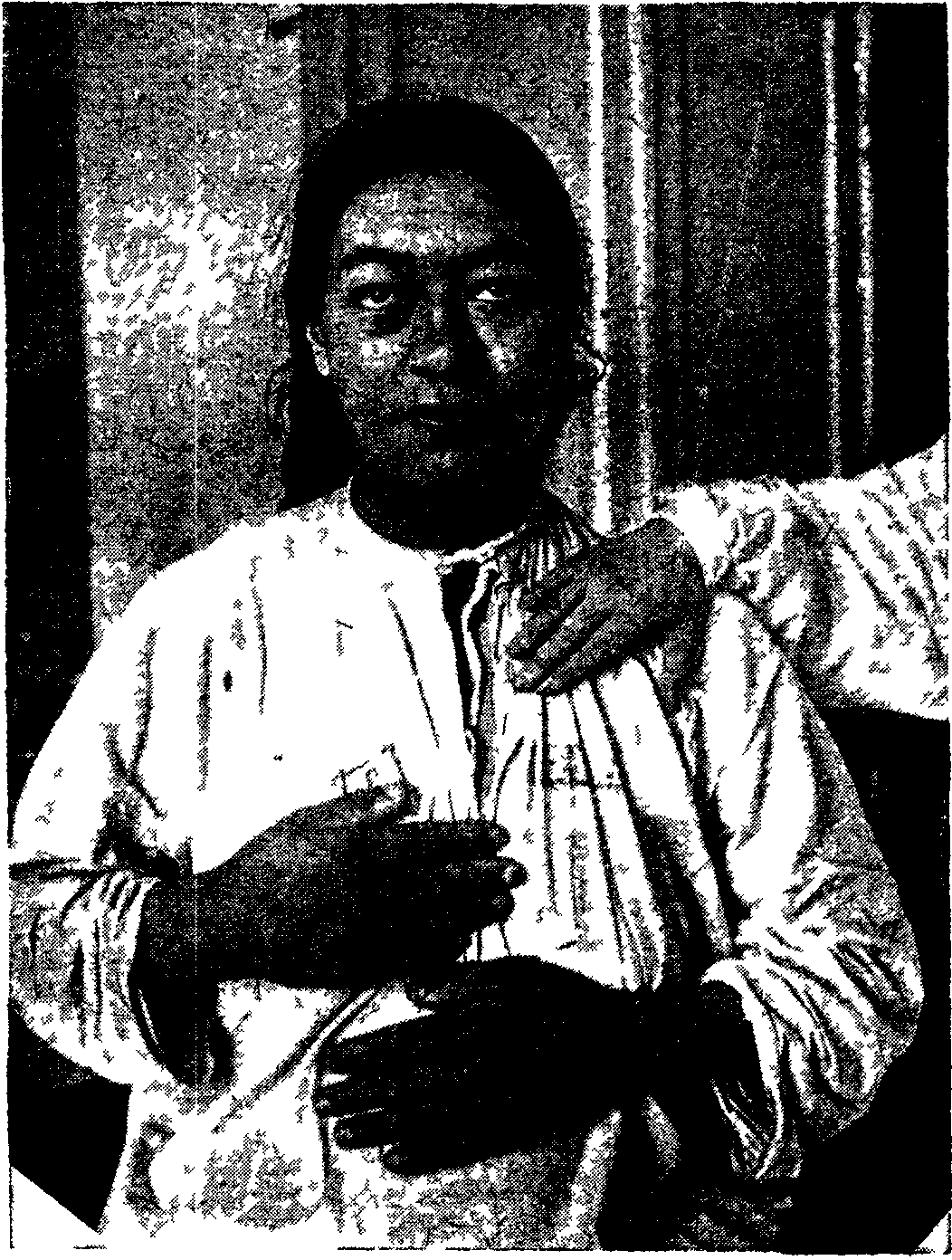

При осмотре вы увидите картину необыкновенно характерную, особенно если ваш случай будет резко выраженный. Голова у больного увеличена в объеме, увеличен и лицевой череп сильно развиты надбровные дуги, скулы, верхняя и особенно нижняя челюсть. От этого лицо становится у длинен дым, вытянутым. Глаза вследствие набухания век кажутся узкими, как будто прищуренными. Нос очень большой и широкий, притом широкий и вверху т.е.. у переносицы, и внизу; большие открытые ноздри. Увеличена верхняя челюсть, а еще больше нижняя. Кроме того она выдвивнута вперед, так что нижние зубы стоят впереди верхних — это так называемый прогнатизм. Крупные губы, крупные уши (рис. 151, 152).

В конечностях увеличены периферические их отделы: очень толстые и длинные пальцы, широкая, как лопата, кисть, большие ступни ног.

Часто наблюдается сутуловатость да почве кифоза в верхнегрудном отделе позвоночника.

Это — первые и в сущности самые важные данные от беглого осмотра. Чтобы вполне уяснить картину болезни, их приходится расширить и углубить — частью путем обычных «приемов исследования, частью с помощью рентгеновского исследования.

Тогда выяснится, что увеличение тела происходит и за счет роста костей и роста мягких тканей. Кости черепа утолщаются, так называемые

Рис. 151. Акромегалия.

Рис. 152. Тот же случай. пневматические полости — лобная и решетчатая пазухи, гайморова полость — увеличиваются в объеме. Сильно разрастаются носовые кости, верхняя и особенно нижняя челюсти. Рост последней между прочим дает тот результат, что зубы отдаляются один от другого, становятся редкими. Конфигурация черепа дополняется сильным увеличением затылочного бугра. Мягкие ткани лицевого черепа и его придатков также разрастаются. увеличиваются уши и губы, до громадных размеров вырастает язык, утолщаются слизистая и подслизистая неба, всего рта, трахеи и голосовых связок. От этого голос становится низким и грубым даже у женщин.

Важную роль в диагностике играет расширение турецкого седла, обнаруживаемое рентгеновским исследованием. Если идти дальше вниз то бросится в глаза разрастание ключиц, грудины и ребер. Позвонки также участвуют в процессе, и позвоночник искривляется — развивается кифоз или кифосколиоз. Дальше следуют конечности. Проксимальные отделы — плечи и предплечья, голени и бедра — мало участвуют в процессе или даже вовсе не задеваются им. Но периферические — кисти и стопы с пальцами — разрастаются очень сильно. В одних случаях рост идет. в длину, в других в ширину; иногда преобладает разрастание костей, иногда мягких тканей (рис. 153).

Кроме такого равномерного роста иногда появляются еще разной величины экзостозы возле суставов.

Придатки кожи также участвуют в процессе — сильно растут в длину и толщину волосы, увеличиваются и обезображиваются ногти.

Исследование клиническое и особенно анатомическое обнаруживает еще одну интересную группу симптомов — разрастание внутренностей, так называемую спланхномегалию. Гипертрофируется сердце, увеличиваются печень, почки с надпочечниками, селезенка, желудок, кишки и даже отдельные части нервной системы.

До сих пор я описывал анатомическую сторону изменений. Как все они отражаются на функции больного организма? Начну с нервной системы. В двигательной сфере обращает на себя внимание мышечная слабость больного и быстрая утомляемость. Параличей нет, атрофии наблюдаются в виде редкого осложнения. Чувствительность объективно не расстроена, субъективно наблюдаются непостоянные боли с нетипичной и неопределенной локализацией.

Рефлексы или нормальны или слётка понижены. Тазовые органы в порядке, исключая половой аппарат, о котором я скажу потом.

Со стороны черепных нервов нередко наблюдаются расстройства типа общемозговых симптомов: сужение поля зрения разных типов, — особенно битемпоральная гемианопсия, — изменения глазного дна — побледнение сетчатки, ее атрофия, редко — застойный сосок или neuritis optica; понижение остроты зрения; головные боли.

Ряс. 153 Акромегалия. Опухоль гипофиза. (Из коллекции д-ра А Ф. Коровникова.)

Психика несколько подавлена, больные апатичны и в то же время раздражительны.

Во внутренних органах я отметил уже расширение и гипертрофию сердца. В начальных стадиях болезни нередко наблюдается тахикардия, а позже развивается ранний артериосклероз с повышенным давлением. Кровь специфических изменений не представляет.

Со стороны желудочно-кишечного тракта нередко наблюдается повышенный аппетит и в то же время запоры. Кроме того довольно часто бывает полидипсия, полиурия и гликозурия, т. е. картина сахарного или несахарного мочеизнурения. Раз зашла речь о последних симптомах, кстати будет коснуться вопроса об обмене при акромегалии. Он мало изучен и,по-видимому, меняется довольно разнообразно. Сравнительно чаще наблюдается наклонность к алиментарной гликозурии или особенности, свойственные диабету, если он и клинически выражен.

Крупное место в картине болезни занимают расстройства со стороны половой сферы. Они бывают приблизительно в 40% всех случаев и выражаются у женщин аменореей, у мужчин — ослаблением potentiae, а у обоих полов — понижением libiduiis. течение болезни медленное, хронически-прогрессивное. По-видимому она начинается сравнительно рано, — может быть, около периода полового созревания.

На 3-м десятке лет она делает как бы скачок, и симптомы болезни в несколько лет формируются вполне явственно. Затем нарастание замедляется и в конце концов или совсем приостанавливается, или у больного развивается кахексия, от которой он и погибает. патологическая анатомия. Изменения костей носят отпечаток двух резко противоположных процессов — гиперплязии и атрофии.по-видимому дело идет так, что снаружи происходит отложение новых костных слоев, а внутри идет, как бы по пятам за ним, процесс атрофии старых слоев.

В мягких тканях всюду происходит или гиперплязия их, или гипертрофия клеточных элементов, или оба эти процесса. Так гипертрофируется и разрастается кожа, подкожная клетчатка и надкостница, так .разрастаются и внутренние органы: в них растет соединительнотканный скелет, но растут и в то же время гипертрофируются паренхиматозные элементы. Исключение представляют половые железы, которые с самого начала атрофируются. Затем с известным правом можно сказать, что кости представляют частичное исключение из основного закона — в них одновременно наблюдаются и прогрессивные и регрессивные процессы.

В нервной системе изменения мало изучены: отмечается разрастание оболочек, т. е. процесс прогрессивный, разрастание эпендимы — явление такого же порядка — и легкий склероз задне-боковых столбов. Последний складывается из разрастания межуточной ткани — процесса прогрессивного — и гибели нервных волокон — явления регрессивного. Нервная система, по-видимому, представляет аналогию с костной тканью: в ней одновременно наблюдаются изменения двух противоположных типов.

Особенно важны изменения в придатке мозга. В нем очень часто — в болыпинстве случаев — наблюдается развитие новообразовадий — аденом, аденосарком, глиом и т. п. В меньшинстве случаев опухоли не бывают, но есть изменения, которые толкуются или как гиперплязия придатка мозга или просто как следы его гиперфункции. патогенез. Если иметь в виду современное состояние знаний в интересующей нас области, то можно сказать, что есть 3 категории фактов, проливающих свет на генез акромегалии:

1) Данные патологической анатомии, которая в большинстве случаев открывает изменения в придатке мозга. Последние указывают место, где можно подозревать причину болезни.

2) Физиологические опыты с удалением придатка мозга у молодых животных, в результате чего получается отсталость в росте. Такие опыты выясняют функциональную роль придатка мозга: этот орган стимулирует рост органов и тканей.

3) Оперативное удаление придатка мозга у акромегаликов, в результате чего получалось улучшение всех симптомов.

Сопоставление всего этого дает господствующую теперь концепцию акромегалии. Придаток мозга, точнее, передняя часть его, заведует нормальным ростом тканей, и в этом состоит его главная функция. Если от различных ирритативных процессов орган начинает функционировать усиленно, то рост тканей принимает необычно большие размеры, что и выражается в картине акромегалии. Последняя таким образом является результатом гиперфункции передней доли придатка мозга..

Вы теперь уже научены опытом болезней щитовидной железы и знаете, что если расстроена функция какой-либо одной железы, то это влечет за собой расстройство и в работе других. Есть ли какие-нибудь данные, которые указывают на участие этих других желез?

Кое-какие есть. Так иногда при акромегалии оказываются признаки базедовой болезни — вплоть до зоба. А иногда, наоборот, почему-то появляются симптомы микседемы. Иногда бывает наличность зобной железы, thymus persistens. Иногда оказываются грубо-анатомические изменения надпочечников. Я говорил уже об изменениях половых желез как одной из самых частых анатомических находок. Без сомнения, все эти железы вносят какую-то долю участия в клиническую картину, но мы не всегда ее можем определить. Тем не менее самый факт ее существования сомнению не подлежит, как вы можете видеть на основании этих примеров.

Таким образом вы встречаетесь опять с фактом, для вас не новым: наряду с гиперфункцией придатка при акромегалии есть основания допускать наличность еще дисфункции. При этом под дисфункцией можно подразумевать или результат неправильной деятельности других желез — это более вероятно — или, может быть, действительно наличность качественного расстройства в деятельности самого придатка наряду с количественным.

Как анатомически влияет на разные ткани и органы гиперфункция передней доли придатка мозга? Я уже говорил, что такая гиперфункция сказывается усиленным ростом и размножением клеток в этих органах, — гипертрофией и гиперплязией. по-видимому секрет придатка имеет свойство вызывать так называемое «зародышевое раздражение» в клетках: сначала оно сказывается ростом каждой отдельной клетки — ее гипертрофией, — а затем так называемым «ростом за пределы индивидуума», т. е. клеточным размножением, гиперплязией.

Если бы такой процесс продолжался все время непрерывно в одном направлении, мы бы имели беспредельный рост акромегаликов, и размеры наших больных, теоретически, за много лет болезни достигли бы чудовищной величины. Фактически однако так не бывает — даже после нескольких десятков лет страдания. Следовательно уже чисто теоретически надо допустить наличность и процессов противоположного типа, т. е. регрессивных изменений. Патологическая анатомия и отмечает их кое-где: в костях, половых железах, нервной системе. по-видимому изменения в разных тканях проделывают кривую, которая дает сначала подъем, а затем спуск: сначала гипертрофию и геперплязию, а затем атрофию. На костях этот предполагаемый закон оправдывается довольно хорошо: там можно видеть и избыточный рост и атрофию. На половых железах это не так ясно: там анатомически в большинстве случаев наблюдается атрофия, а клинически — упадок функции. Однако и это кажущееся противоречие несколько смягчается одним любопытным фактом: в небольшом проценте случаев клинически наблюдается повышение половой функции. Может быть, на деле это повышение и происходит вовсе не редко, но оно просматривается или, вернее, рассматривается как физиологическое, ввиду молодого возраста, на который должна падать эта стадия гиперфункции: напомню еще раз, что акромегалия начинается, по-видимому, очень рано. А затем наступают атрофические изменения и обычное в клинике понижение функции. Особенность этих органов может быть только в том, что восходящая часть кривой здесь короче, чем в других органах.

Интересны с этой точки зрения изменения в центральной нервной системе: как я уже говорил, межуточная ткань здесь носит следы явно прогрессивных изменений, а нервная — регрессивных. Может быть, это надо толковать так, что наши аутопсии застигают организм в то время, когда прогрессивные процессы в нервной ткани уже закончились и сменились регрессивными, а в межуточной ткани еще держится первая фаза изменений.

Мысль эту можно было бы подробнее разобрать на других органах, но, я думаю, суть ее вам уже понятна, так же как понятен и тот вывод, который напрашивается на основании всего, что я сказал: кривая изменений различна для разных тканей и органов — для одних стадия подъема кривой держится очень долго, для других она быстро переходит в стадию спадения.

Если от вопросов общего патогенеза перейти к механизму клинических симптомов, то здесь много говорить не придется, так как известно здесь не очень много.

Мозговые явления объясняются тем, что в основе болезни чаще всего лежит опухоль придатка. В этом смысле акромегалию можно рассматривать как частный случай опухоли мозга, только со своеобразной локализацией. Давление опухоли на перекрест зрительных нервов дает изменения поля зрения, понижение его остроты, неврит и т. д. Все те механизмы, которые свойственны опухолям черепной коробки, механическое давление, токсические моменты, расстройство циркуляции, — вызывают головные боли, судороги, изменения психики и т. д. Между прочим рост опухоли дает расширение турецкого седла, — очень важный симптом акромегалии. Разрастание оболочек, вероятно, лежит в основе различных болей та. парестезий, а также изменения рефлексов. Понижение силы, может быть, зависит от анатомических изменений в мышцах — гиперплязии соединительной ткани.

Половые расстройства вызываются атрофией яичников и яичек. Механизм расстройств обмена трудно объяснить в деталях: эти детали мало изучены и клинически». В качестве общего их субстрата можно только указать на то обстоятельство, что почти все органы, так или иначе связанные с обменом, изменены анатомически, а стало быть и функционально.

Этиология. С точки зрения всего того, что вам теперь известно, интересно разобрать вопрос об этиологии акромегалии. Какой процесс разыгрывается в придатке мозга при акромегалии? Действительно ли там всегда есть опухоль, или может быть еще что-нибудь другое?

Факт тот, что в большинстве случаев имеется действительно опухоль того или другого типа. Следовательно для значительного большинства акромегаликов остается в силе то положение, что они больны опухолью черепной коробки с локализацией в придатке мозга. Вопрос может идти только о меньшинстве случаев, где несомненной опухоли не было.

Как быть с этим меньшинством? В настоящее время выяснено, что придаток мозга иногда имеет отдельные дольки, расположенные в веществе клиновидной кости. Будучи анатомически обособленными, они, по-видимому, несут ту же функцию, что и самый hypophysis cerebri, лежащий в турецком седле. В них может развиваться опухоль и давать акромегалию. Без специального обследования в этом направлении такую особенность можно просмотреть, а придаток может быть нормальным. И тогда создается впечатление, что акромегалия не была связана с изменениями придатка. Так как принципиальная возможность таких случаев доказана, то от того меньшинства случаев акромегалии, о котором идет речь, надо отнять еще несколько процентов. Таким образом число случаев акромегалии ца почве опухоли придатка станет еще больше.

Затем идет немного случаев, где картина изменений в придатке определяется авторами как «гипертрофия» ее: для таких изменений предложено даже неудачное название «hypophysitis», на основании которого можно думать о воспалении этого органа. В чем тут дело, сказать категорически очень трудно. Но пролиферация эпителия, которую отмечают наблюдатели, наводит на подозрение о начальных стадиях новообразования, которые, говоря вообще, мало изучены патологической анатомией.

Дальше идут «кисты придатка». А с другой стороны — опухоли, кистозно перерожденные. Утверждать категорически, что в тех случаях, где описывалась «киста», дело шло о кистозном перерождении опухоли, — трудно; но такое подозрение невольно приходит в голову.

Резюмировать все это можно так: в громадном большинстве случаев акромегалия является проявлением опухоли придатка. Чтобы это было так всегда, утверждать категорически сейчас нельзя, но основания думать так ость. Если же это не так, то можно сказать, что в небольшом проценте случаев основу болезни составляют какие-то изменения придатка неясной природы. лечение и прогноз. Все предыдущие рассуждения важны между прочим тем, что они дают совершенно отчетливую постановку вопроса о терапии. Если акромегалия почти всегда, — а, может быть, и всегда — зависит от опухоли придатка, то лечение ее совпадает с проблемой лечения опухолей. Вы знаете, что эта проблема сейчас еще не решена медициной, и поэтому основным лечебным методом является хирургическое пособие — экстирпация придатка. Так и делают и иногда получают недурные результаты. К сожалению, эта операция, очень трудная, предъявляет громадные запросы к технике хирурга и дает очень большой процент смертности — около 16% и больше. Это отпугивает от широкого назначения операции, и показания к ней, выработанные хирургами, очень ограничены: тяжелые мозговые симптомы, наметившийся быстрый прогресс болезни и в частности развитие слепоты. Все это предполагает большие размеры опухоли, т. е. сравнительно запущенные случаи. Таким образом технические трудности .заставляют отступать от совершенно правильного принципа самих хирургов — оперировать опухоли как можно раньше. По-видимому от этого наряду с недурными успехами получается и неуспех. Последний тем более понятен, что в старых случаях имеется такое увеличение костяка и мягких тканей, на регресс которого трудно рассчитывать. Большим успехом будет такое усовершенствование техники операции, когда ее можно будет производить легко и безопасно в самом начале заболевания.

Сейчас начали применять с частичным успехом, как и при опухолях других органов, рентгенотерапию. по-видимому и этот метод требует дальнейшей разработки..

Какое предсказание мы можем сделать при акромегалии? Оно довольно разнообразно, — видимо, в зависимости от характера опухоли. Есть случаи сравнительно доброкачественные, тянущиеся десятки лет; есть случаи более острые, где в несколько лет больной вступает в стадию тяжелых мозговых явлений и кахексии; наблюдается и нечто среднее между этими крайностями. Сказать в каждом отдельном случае, как он будет протекать, всевозможно: вопрос решается систематическим наблюдением за больными в течение долгого времени.