- •Москва 2012 Содержание

- •Введение

- •2.Инженерго-геологические изыскания.

- •Расстояния между точками проведения работ:

- •2.1.Этапы изысканий.

- •Геофизические методы;

- •2.2.Виды изысканий.

- •3.Виды изысканий.

- •3.1.Геофизические методы.

- •3.2.Горно-буровые методы. Горнопроходнические работы.

- •Буровые работы.

- •3.3.Полевые и лабораторные методы.

- •4.Инженерно геологические условия города Москвы.

- •4.1.Геоморфология.

- •4.2Рельеф

- •4.3Стратиграфия.

- •4.4 Подземные воды.

- •4.5.Тектоника.

- •4.6. Геологические и инженерно-геологические процессы.

- •5.Приложение.

- •5.1.Практические задания.

- •5.3.Рекогносцировочные маршруты. Дневник маршрута №1 по Воробьевым горам

- •Тектоника

- •Подземные воды

- •Дневник маршрута №2 по правому берегу реки Москвы в Крылатском

- •Тектоника

- •Подземные воды

- •6.Заключение .

4.Инженерно геологические условия города Москвы.

4.1.Геоморфология.

Инженерно-геологическая область города, в историко-геологическом аспекте рассматривающаяся как область унаследованного развития речных долин, совпадает с границами современных долин рек Москвы и Яузы и занимает почти треть территории города, пересекая ее с северо-запада на юго-восток (см. рис.2.1). Территория характеризуется интенсивной техногенной нагрузкой. Здесь отмечается высокая плотность застройки, большое количество старых промышленных предприятий, действуют мощные водозаборы и линии метрополитена. В связи с этим геологическая среда здесь претерпела значительные изменения.

История развития долины р. Москвы определила своеобразный характер строения геологической среды, особенности ее рельефа и гидрогеологической обстановки. Долина имеет асимметричное строение с преимущественным развитием террас на левом берегу, и высокими оползневыми склонами на подмываемых правобережных участках. Наибольшей ширины (до 15 км) она достигает в юго-восточной части города: здесь же наиболее ярко выражена асимметричность ее строения.

В долине выделяются три надпойменные террасы и пойма. Самая древняя III надпойменная терраса (Ходынская), среднеплейстоценового возраста, занимает наибольшие площади в городе. Ровная поверхность ее имеет небольшие (1,5—3°) уклоны, расчленена на большую (до 25—30 м) глубину, с превышением над урезом р.Москвы от 30—35 м у тылового шва до 25 м у бровки. Уступ террасы пологий. Абсолютные отметки поверхности составляют 135—160 м.

II надпойменная терраса, позднеплейстоценовая, обычно хорошо выражена в рельефе и встречается вдоль всей реки в черте города, имеет слабонаклонную поверхность с уклонами не более 1,5°, пологий уступ. Относительная высота увеличивается от 12 - 18 м у бровки до20 - 22 м у тылового шва.

Р ис.

2.1.

Схема

инженерно-геологического районирования

территории Москвы. Условные обозначения:

А -область

умеренных новейших тектонических

движений в кайнозойскую эру с преобладанием

устойчивых поднятий;

Б - область слабых проявлений новейших

тектонических движений в кайнозойскую

эру с преобладанием поднятий; В - область

весьма слабых проявлений новейших

тектоническим движений в кайнозойскую

эру с преобладанием поднятий; Г - область

унаследованного развития речных долин.

1 - номера инженерно-геологических

районов (условные обозначения к районам

см. рис.2.2).

ис.

2.1.

Схема

инженерно-геологического районирования

территории Москвы. Условные обозначения:

А -область

умеренных новейших тектонических

движений в кайнозойскую эру с преобладанием

устойчивых поднятий;

Б - область слабых проявлений новейших

тектонических движений в кайнозойскую

эру с преобладанием поднятий; В - область

весьма слабых проявлений новейших

тектоническим движений в кайнозойскую

эру с преобладанием поднятий; Г - область

унаследованного развития речных долин.

1 - номера инженерно-геологических

районов (условные обозначения к районам

см. рис.2.2).

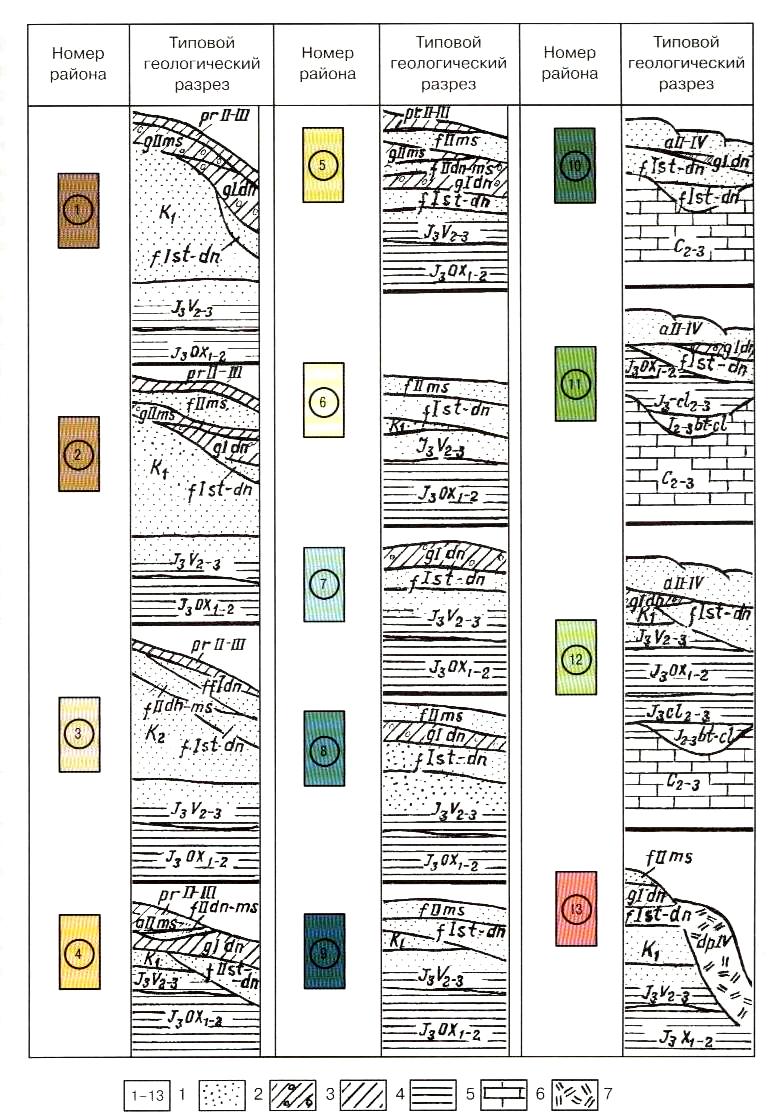

Рис.2.2 Типы строения геологической среды территории Москвы. Условные обозначения: 1-13 - инженерно-геологические районы (описание в тексте); 2 - пески, 3 - суглинки с валунами и галькой, 4 - суглинки, 5 - глины, 6 - известняки, 7 - оползневые накопления

I надпойменная терраса, также позднеплейстоценового возраста, встречается лишь в виде отдельных фрагментов и имеет относительную высоту 8 - 10 м. Поверхность террасы преимущественно спланирована, особенно в центральной части города.

Пойма тянется практически сплошной полосой вдоль реки. Относительная высота ее 1 - 4 м. Поверхность слабонаклонная, плоская, преимущественно спланированная, характеризуется минимальными морфометрическими показателями глубины расчленения (5-10 м/км2) и уклонами поверхности не более 1,5°.

Область Г наиболее разнообразна по инженерно-геологическим условиям. Наибольшие сложности обусловлены существованием глубоковрезанных древних, доледниковых долин. Основанием четвертичных обложений на разных участках служат либо карбонатные породы среднего и верхнего карбона, либо юрские глины или пески.

Средне-верхнекаменоугольные карбонатные породы вскрываются под четвертичными отложениями в пределах древних погребенных долин, на глубине от 20 до 50 м. Наибольшую протяженность они имеют в пределах прадолин рек Москвы и Яузы. Глубокие размывы установлены в верховьях Яузы, в бассейне р. Лихоборки.

Среднекаменноугольные отложения сложены преимущественно органогенными известняками с прослоями мергелей и доломитов, местами окремненными, пористыми, сильнотрещиноватыми и закарстованными. Верхнекаменноугольные карбонатно-глинистые породы представлены чередованием известняков, мергелей, глин и доломитов. Известняки органогенные, глинистые, мергелистые. Местами окремненные, пористые, кавернозные, сильнотрещиноватые закарстованные местами разрушенные до щебня, с прослоями доломитовой муки. Известняки и доломиты карбона в ненарушенном состоянии обладают высокой прочностью — в среднем от 20—34 МПа у известняков и до 40-50 МПа у доломитов. С уменьшением зернистости пород прочность возрастает: от 12 МПа у крупнозернистых известняков до 37 МПа у микрозернистых разностей. Наиболее характерные значения модуля упругости известняков -3х104 МПа. для доломитов преобладают значения 4х104 МПа,

По всему разрезу карбонатных пород, и во всех литологических разностях встречаются зоны дробления. В верхнекаменноугольных породах они представлены обломками щебня, дресвы и доломитовой мукой. Мощность их в среднем в породах верхнего карбона составляет 20—50 см, а в среднем карбоне — от первых сантиметров до 4—5 м. В большей части они приурочены к породам мячковского горизонта и связаны с зонами повышенной трещиноватости.

На остальной территории четвертичные отложения залегают на юрских породах, мощность которых колеблется от первых метров до 20—30 м. Верхние горизонты юры почти повсеместно размыты, и четвертичный комплекс подстилается толщей глин оксфордского яруса. Местами на относительно крупных площадях сохранились глины и пески волжского яруса. Глинистые породы волжского яруса в долине р. Москвы претерпели значительные разгрузки в результате размыва вышележащих пород и обладают низкой уплотненностью и высокими показателями влажности и пористости. Среди четвертичных отложений преобладают песчаные разности аллювиального, флювиогляциального, озерного генезиса. Их мощность в пределах древних долин достигает 50, вне их — 20—25 м, Современные аллювиальные отложения пойм представлены разнозернистыми песками, в меньшей степени супесями и суглинками с включениями гравия и гальки, часто заиленными, с прослоями и линзами торфов. Общая мощность пойменного аллювия 8 - 15м.

Низкие террасы р. Москвы и ее притоков более однородны по составу аллювия и сложены разнозернистыми песками позднеплейстоценового возраста мощностью до 8 - 10м.

Среднеплейстоценовые аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми песками, переходящими в верхней части (2 - 3 м) в неотсортированные валунные пески, общей мощностью до 15 - 17 м. Аллювиальные пески подстилаются либо моренными валунными суглинками донскою возраста мощностью от 3 - 4 до 6 - 7 м, особенно широко развитыми в пределах III надпойменной террасы, либо флювиогляциальными и озерными отложениями сетуньско-донского комплекса мощностью от 5 - 10 до 15 - 20 м.

Особое положение в разрезе занимают техногенные образования, широко развитые в центральной части города, где мощность их в среднем составляет 4 - 6 м и более. Значительные площади поймы заняты насыпными и намывными грунтами. Последние по своему составу близки к аллювиальным грунтам, но отличаются от них более высокой сжимаемостью; при нагрузках они дают значительные, хотя и равномерные осадки. По строительным свойствам наименее благоприятны техногенные отложения в районах засыпки оврагов мелких рек, ручьев, болот, прудов, которые характеризуются разнообразным составом, неуплотненностью, высоким содержанием органики.