- •Предисловие

- •Глава 1 проблемы организации дорожного движения

- •1.1. Автомобилизация и дорожное движение

- •1.2. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожного движения

- •1.3. Правила дорожного движения и международные Конвенции по дорожному движению

- •1.4. Государственная инспекция безопасности дорожного движения, службы организации дорожного движения

- •Глава 2 характеристики дорожного движения

- •2.1. Транспортный поток

- •2.2. Пешеходный поток

- •2.3. Математическое описание транспортного потока

- •2.4. Пропускная способность дороги

- •2.5. Определение пропускной способности дороги

- •2.6. Улично-дорожная сеть

- •Глава 3 исследования дорожного движения

- •3.1. Классификация и характеристика методов

- •3.2. Методика натурных исследований

- •Протокол опроса водителей на дороге

- •Протокол обследования движения

- •Протокол обследования движения

- •Протокол измерения продолжительности задержек

- •Протокол изучения скорости и задержек на маршруте

- •Протокол регистрации данных для изучения интенсивности движения

- •3.3. Аппаратура для исследования дорожного движения

- •3.4. Изучение статистики дорожно-транспортных происшествий

- •3.5. Анализ конфликтных точек

- •3.6 Исследование конфликтных ситуаций

- •Глава 4 методические основы организации дорожного движения

- •4.1. Основные направления и способы организации дорожного движения

- •4.2. Разделение движения в пространстве

- •4.3. Разделение движения во времени

- •4.4. Формирование однородных транспортных потоков

- •4.5. Оптимизация скоростного режима движения

- •4.6. Методы оценки эффективности (качества) организации дорожного движения

- •4.7. Внедрение асуд

- •4.8. Проектирование организации дорожного движения

- •Глава 5 практические мероприятия по организации дорожного движения

- •5.1. Движение на перекрестках

- •5.2. Одностороннее движение

- •5.3. Круговое движение на пересечениях

- •5.4. Организация движения пешеходов

- •5.5. Движение маршрутного пассажирского транспорта

- •5.6. Временные автомобильные стоянки

- •5.7. Движение на площадях

- •5.8. Обеспечение информацией участников движения

- •Глава 6 организация движения в специфических условиях

- •6.1. Движение в темное время суток

- •6.2. Искусственное освещение улиц и дорог

- •6.3. Движение в зимних условиях

- •6.4. Движение в горной местности

- •6.5. Железнодорожные переезды

- •6.6. Организация движения в местах ремонта дорог

- •6.7. Организация движения при заторах транспортного потока

- •Заключение

- •Приложение 1 федеральный закон "о безопасности дорожного движения" (от 10 декабря 1995 г. № 196-фз с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 2 марта 1999 г. № 41 -фз)

- •Глава I

- •Глава II

- •Глава III

- •Глава IV

- •Глава VI

- •Глава VII

- •Глава VIII заключительные положения

- •Приложение 2

- •Положение

- •Глава 5 76

- •Глава 6 106

- •Список литературы

2.2. Пешеходный поток

К основным показателям, характеризующим движение пешеходов относятся его интенсивность, плотность и скорость.

Интенсивность пешеходного потока Nпеш колеблется в очень широких пределах в зависимости от функционального назначения улицы или дороги и от расположенных на них объектов притяжения. Особенно высокая интенсивность движения пешеходов наблюдается на главных и торговых улицах крупных городов, а также в зоне транспортных пересадочных узлов (вокзалов, станций метрополитена). Объем пешеходного потока в обоих направлениях вдоль больших городских магистралей в часы пик может достигать 15 – 20 тыс. чел-ч. Такие объемы движения наблюдались, например, на Тверской ул. в Москве, Невском пр. в С.-Петербурге, ул. Крещатике в Киеве.

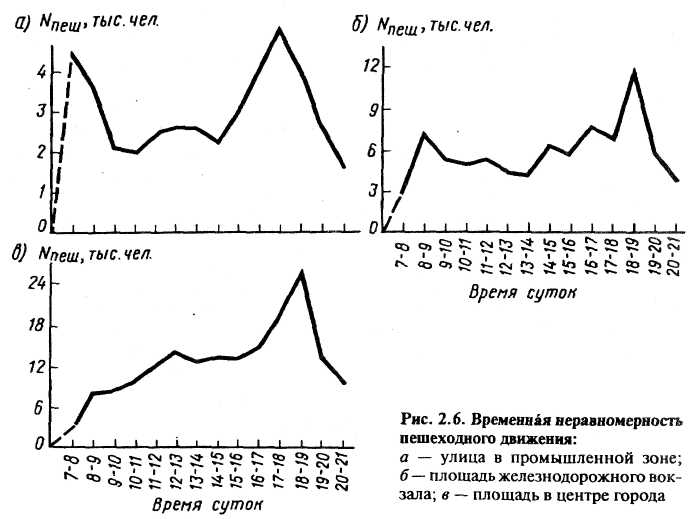

Для пешеходных потоков характерна значительная временная неравномерность в течение суток. Она существенно зависит от функционального значения того или иного участка улицы и расположения на нем объектов притяжения пешеходов (рис. 2.6). Данные для разработки конкретных решений по организации дорожного движения должны быть получены натурными наблюдениями.

Плотность пешеходного потока qпеш так же, как и интенсивность, колеблется в широких пределах и оказывает влияние на скорость движения пешеходов и пропускную способность пешеходных путей. Так же, как и для транспортного потока, предельная плотность пешеходного потока определяется соответствующими габаритными размерами движущихся объектов. Так, человек в статическом положении в летней одежде занимает площадь 0,1 – 0,2 м2, в зимней одежде – 0,25 м2, а при наличии ручной клади – до 0,5 м2.

В зависимости от плотности различают свободное и стесненное движение (свободные и стесненные условия движения). В свободных условиях (qпеш ≤0,5 чел/м2) каждый человек в любой момент может изменить скорость и направление своего движения. В стесненных условиях (qпеш > 0,5 чел/м2) плотность потока ограничивает свободу и возможность изменять режим движения людей. Наблюдения показывают, что для свободного движения дистанция между движущимися в колонне людьми должна достигать около 2 м. Ее можно условно назвать "динамическим габаритом пешехода". Ощутимые помехи наблюдаются уже при 0,7 – 0,8 чел/м2, а при 4 – 5 чел/м2 движение является полностью стесненным. Это предельное значение плотности, при которой поток еще может медленно продолжать движение.

|

|

|

Рис.2.6 Временная неравномерность пешеходного движения: |

||

а – улица в промышленной зоне; б – площадь железнодорожного вокзала; в – площадь в центре города |

||

|

||

Рис. 2.7. Примерная зависимость "скорость–плотность" для пешеходных потоков на тротуаре |

||

Скорость пешеходного потока vпеш обусловлена скоростью передвижения пешеходов в потоке. Скорость движения человека спокойным шагом колеблется в среднем в пределах 0,5 – 1,5 м/с и зависит от возраста и состояния здоровья, цели передвижения, дорожных условий (ровности, продольного уклона и скользкости покрытия), состояния окружающей среды (видимости, осадков, температуры воздуха). Согласно исследованиям, проведенным в МАДИ, скорость vпеш на пешеходных переходах через проезжую часть улиц, может изменяться в зависимости от типа и состояния дорожного покрытия примерно в 2,2 раза, от возраста людей – в 1,7, от длины перехода – в 1,4 раза. Характерно, что на переходах большей длины скорость пешеходов становится выше. Здесь проявляется психологическое влияние возрастания опасности конфликта с транспортным потоком. Передвижение пешеходов может также характеризоваться показателем, обратным скорости, – темпом движения, измеряемым в секундах, деленных на метры (с/м).

На скорость движения людей в условиях интенсивного пешеходного потока существенное влияние оказывает его плотность (рис. 2.7). Чем выше плотность, тем более ощутимы взаимные помехи, что способствует снижению скорости пешеходного потока.

Типичные диапазоны скоростей движения пешеходов следующие, м/с:

Движение по тротуару:

в свободных условиях 0,7–1,1

в стесненных " 0,5–0,9

Движение по наземным пешеходным переходам:

при малой плотности движения 1,1 – 1,5

" высокой " " 0,6–0,9

Однако скорость движения людей может быть и значительно выше. Особенно это характерно для мужчин в возрасте 19 – 35 лет, которые могут при быстром шаге развивать скорость 3,3 – 3,6 м/с, а при быстром беге до 6 – 7 м/с. При этом резко увеличивается расстояние, на котором человек может остановиться при обнаружении опасности. Если при движении спокойным шагом это расстояние на сухом покрытии не превышает 1,5 м, то при беге "остановочный путь" возрастает до 3,3 – 9,0 м. Это обстоятельство создает повышенную опасность возникновения ДТП.

При организации пешеходных переходов необходимо применять такой показатель, как продолжительность задержек. Задержки можно определить по фактическому времени, потерянному каждым человеком, который вынужден дожидаться возможности перехода, или по среднему значению этого времени, отнесенному к каждому пешеходу, проходящему через данный перекресток.