- •1. Пример кривой итк(с учетом стадии вакуумной перегонки.) Кривая ои. Принцип определения температуры входа нефти в основную ректификационную колонну.

- •2 .Вредное действие воды и солей в нефти

- •1.Тепловые свойства нефти. Кол-во тепла, вносимое в к-2 с сырьём

- •3 . Технологическая схема Вт (обозначить входящие и выходящие потоки, режим работы основных аппаратов).

- •2.Назначение и прицип работы колонны к-1 в схеме ат

- •1.Муждународная класс. Топлив. Моторные топлива и требования к ним

- •2. Определить давление насыщенных паров бензиновой фракции 85-1800с при 600с и при 1000с

- •3. Стабилизация нефти - назначение, технологическая схема, режим работы

- •1. Основные физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов (плотность, относительная и абсолютная, вязкость, давление насыщенных паров, коксуемость).

- •3 . Эскиз и принцип работы основной атмосферной колонны с отпарными секциями.

- •1.Низкотемпературные свойства реактивных и дизельных топлив, смазочных масел и котельных топлив. Пути их улучшения.

- •1.Основные требования к автомобильным бензинам. Роль отдельных углеводородов в обеспечении эксплутационных и экологических свойств бензина.

- •3. Эскиз, принцип работы и режим электрогидратора.

- •1. Фракционный состав нефти и нефтепродуктов. Методы испарения. Преимущества ои по сравнению с постепенным испарением (показать графически).

- •2. Вредные примеси в нефти. Методы расщепления нефтяных эмульсий. Уравнение Стокса.

- •3. Эскиз атмосферной колонны. Назначение и виды орошения. Расчет количеств циркуляционного орошения. Способы подачи тепла в колонну.

- •1. Схема трехкратного испарения. Схема и принцип постепенного испарения. Основные различия в методах испарения- однократного и постепенного

- •2. Тепловой баланс колонны к-2 (в общем виде). Неизвестная величина в уравнении теплового баланса и ее определение

- •3. Найти мольную массу смеси газов, м ср. И состава в % об.

- •1.Основные требования к дизельным топливам

- •2. Методы построения итк и ои.

- •3. Принципиальная технологическая схема комбинированной установки элоу – авт

- •1.Высокомолекулярные углеводороды и неуглеводороды (гетероатомные) соединения нефти. Их роль в формировании ндс.

- •2.Найти высоту слоя, занятого остатком(h ост) в нижней части колонны к-2, если расход остатка

- •120 Т/ч, температура 3200с, время пребывания 6 минут, плотность остатка при 200с 868 кг/м3, площадь сечения 7м2.

- •3 . Принципиальная схема ат. Режим работы основных аппаратов

- •1.Физико-химические свойства, характеризующие испаряемость нефти и нефтепродуктов (перечислить и указать влияние каждого на испаряемость).

- •2.Определить плотность при 4200с, если его плотность при 200с 965 кг/м3.

- •3.Обоснование выбора схема ат. Понятие о горячей струе. Температура ввода горячей струи и определение ее количества

- •1. Основные требования к реактивным топливам.

- •2.Технологическая классификация нефтей.

- •Температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения. Верхний и нижний пределы взрываемости. Дать определение этих понятий и пояснить их значение.

- •2.Назначение и методы создания вакуума (схема). Роль водяного пара и инертного газа при перегонки нефти и нефтепродуктов.

- •Записать численные значения температуры кипения следующих газов и фр:

- •1.Основные задачи современной нефтепереработки. Понятие о глубине переработки нефти.

- •3.Определить плотность остатка атмосферной перегонки при 3100с, если его плотность при 200с 893 кг/м3.

- •1. Понятие о нефтяном эквиваленте и условном топливе. Высшая и низшая теплота сгорания. Нормы для отдельных видов топлив.

- •3.Найти высоту слоя, занятого остатком (h ост) в низу вакуумной колонны, исходя из7-минутного запаса, если:

- •Структурно-механические (реологические) свойства нефтяных дисперсных систем. Аномалия вязкости (Изобразить и пояснить).

- •Определение температурного режима основной ректификационной колонны к-2 (температура входа и выхода балансовых потоков. Показать графически).

- •3.Комбинированная схема элоу-авт-вторичная перегонка бензина (схема прилагается, обозначить основные блоки, а также основные потоки, входящие и выходящие из аппаратов).

- •3Определить давление насыщенных паров бензиновой фракции 30-850с при 300с при 600с.

- •1.Назначение и виды орошений в колоннах. Назначение и принцип работы отпарных колонн. Все изобразить схематически.

- •2.Определить среднюю температуру кипения сырья при 0,4 кПа, если его температура кипения при 100 кПа 4000с.

- •3.Технологическая схема авт. Обозначить схему использования тепла отходящих потоков для нагрева нефти.

- •Классификация битумов и основные требования к ним. Понятие об интервале пластичности битумов.

- •Понятие о базовых маслах. Основные требования к смазочным маслам. Изменение вязкости масла с температурной (графически в общем виде). Что характеризует индекс вязкости.

- •2.Эскиз и принцип работы электрогидратора. Схема элоу.

- •3.Найти молярную массу смеси газов ( м ср) и состав газа в % об.

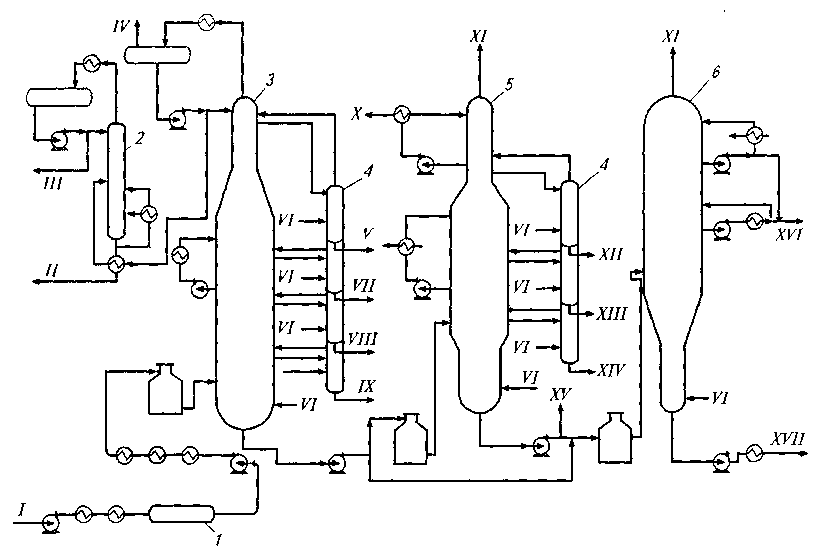

3. Принципиальная технологическая схема комбинированной установки элоу – авт

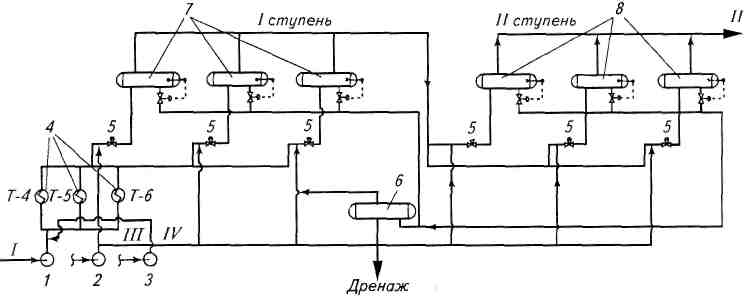

Принципиальная схема ЭЛОУ с двухступенчатым обезвоживанием и обессоливанием нефти.

/ — насос сырой нефти; 2— насос подачи воды; 3 — насос подачи деэмульгатора; 4— теплообменники нагрева нефти; 5 —смесительные клапаны; 6 — емкость отстоя дренажной воды; 7,1?—электродегидраторы /и //ступени соответственно;

/—сырая нефть; //—обессоленная и обезвоженная нефть; /// — промывная вода; IV— де-эмульгатор

Сырая нефть насосом прокачивается через ТО, тепловые подогреватели и с т-рой 110-120 оС поступает в электродегидратор первой ступени. Перед сырьевым насосом в нефть вводится деэмульгатор, а после паровых подогревателей – раствор щелочи. Кроме щелочи и деэмульгатора в нефть добавляется отстоявшаяся вода, которая отводится с электродегидратора 2й ступени и закачивается в инжекторный смеситель. Предусмотрена также подача свежей воды в кол-ве 5-10% мас.на нефть. В смесителе нефть равномерно перемешивается со щелочью и водой. Нефть поступает вниз электродегидратора через трубчатый распределитель. Обессоленная нефть выводится сверху через коллектор. Благодаря такому расположению устройств ввода и вывода нефти обеспечивается равномерность потока по всему сечению аппарата. Отстоявшаяся вода отводится через дреннажные коллекторы в канализацию или в дополнительный отстойник. Из электродегидратора 1й ступени сверху не полностью обезвоженная нефть поступает в электродегидратор второй ступени, сверху которого обезвоженная и обессоленная нефть отводится с установки в резервуары. На современных ЭЛОУ обеспечивается остаточное содержание солей в нефти 3-5 мг/л. На многих заводах проведена работа по уменьшению расходных показателей, в частности деэмульгатора до 5-10 г/т без ущерба для качества обессоливания.

1 — электроде™дратор; 2 —колонна стабилизации; 3 — атмосферная колонна; 4 — отпарная секция; 5—вакуумная колонна I ступени; 6 — вакуумная колонна II ступени;

/—нефть; // — легкий стабильный бензин; III — сжиженный газ; IV— углеводородный газ; V— тяжелый бензин; VI— водяной пар; VII— керосин; VIII— легкое дизельное топливо; IX— тяжелое дизельное топливо; А"—легкий вакуумный газойль; XI — неконденсируемые газы и водяной пар в вакуумсоздаюшую систему; XII — легкий масляный дистиллят; XIII— средний масляный дистиллят; XIV— тяжелый масляный дистиллят; XV— гудрон (на деасфальтизацию); XVI — широкая масляная фракция; XVII— утяжеленный гудрон (асфальт)

Билет 11.

1.Высокомолекулярные углеводороды и неуглеводороды (гетероатомные) соединения нефти. Их роль в формировании ндс.

Высокомолекулярные неуглеводородные соединения нефти – смолисто-асфальтеновые вещества (САВ). САВ являются компонентами почти всех нефтей. Редко встречаются “белые” нефти – продукты разной степени обесцвечивания тёмных смолосодержащих нефтей, мигрировавших из недр земли. Содержание и химический состав САВ влияют на выбор направления переработки нефти и набор процессов в схемах НПЗ. Нефти бывают лёгкие(4-5% САВ) и тяжёлые (20% и >). Химическое строение САВ точно не установлено. Представляют собой комплексы полициклических, гетероциклических и металлоорганических соед-й.

САВ подразделяются на 4 гр.: нейтральные смолы, асфальтены, карбены и карбоиды, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды.

Нейтральные смолы – полужидкие или почти тв. Вещества тёмно-красного цвета, плотность ~ 1. Растворяются в петролейном эфире, бензоле, хлороформе и тетрахлорметане. В состав смол входят : S, O, иногда N. УВ находятся в смолах в виде ароматических и нафтеновых циклов с большим кол-вом боковых парафиновых цепей. Массовое соотношение С:Н~8:1. S и О входят в состав гетероциклических соед-й. Химически нестабильны. Могут частично конденсироваться в асфальтены. Смолы из более тяжёлх фракций имеют большие плотность, мол. Массу, красящую способность и содержат больше S, O и N. Смолы – нежелательный компонент всех моторных топлив (образуется нагар и и уменьшение полноты сгорания топлива). Фракции, содержащие смолы, труднее поддаются кат. переработке. При производстве кокса, присутствие смол желательно.

Асфальтены – чёрные или бурые тв. Хрупкие неплавкие высокомолекулярные вещества, плотность >1. При Т>300 асфальтены разлагаются с обр. газа и кокса. При более высоких Т из асфальтенов образуется мелкопористый плотный нефтяной кокс с высоким выходом. Не растворяются в петролейном эфире, пентане, изопентане и гексане. Растворяются в пиридине, сероуглероде, тетрахлорметане, бензоле. Соотношение С:Н~11:1. Химическое строение изучено мало. S, O, N они содержат больше, чем смолы. Содержание асфальтенов в смолистых нефтях обычно 2-4%(масс.)

Концентрированная смесь асфальтенов и смол – битум, который олучают из тяжёлых остатков нефти окислением кислородом воздуха при 220-260оС или концентрации в них смол и асфальтенов. Природные нефтебитумы содержат 60-80% (масс.) смол и асфальтенов.

Карбены и карбоиды – продукты уплотнения асфальтенов. Не растворяются в бензоле, в органических растворителях, частично в пиридине и сероуглероде.

Асфальтогеновые кислоты и их ангидриды по внешнему виду похожи на нейтральные смолы. Это маслянистые, весьма вязкие, иногда твёрдые чёрные вещества, не растворимые в петролейном эфире, хорошо растворимы в бензоле, спирте, хлороформе. Строение практически не изучено. Плотность>1.

Гетероатомные соединения — это химические соединения на основе углеводородов любой группы, содержащие один или несколько различных атомов химических элементов — серы, азота, кислорода, хлора и металлов.

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

В связанном виде в нефти содержится от 0,02 до 6 % (мас.) серы. За некоторым исключением с повышением содержания серы в нефтях возрастают их плотность, коксуемость, содержание смол и асфальтенов.

Обычно содержание серы увеличивается от низкокипящих к высококипящим фракциям и достигает максимума в остатке от вакуумной перегонки нефти.

Типы сернистых соединений в нефти весьма разнообразны. Отдельные нефти содержат свободную серу, которая при длительном их хранении выпадает в резервуарах в виде аморфной массы. В других случаях сера находится в нефтях и нефтепродуктах в связанном состоянии: в виде сероводорода и сероорганических соединений (меркаптанов, сульфидов, дисульфидов, тиофенов, тиофанов).

В сернистых соединениях нефтей и нефтяных фракций различают три группы.

К первой группе относятся сероводород и меркаптаны. В природных нефтях сероводород (H2S) присутствует в небольших количествах (0,01—0,03 % мас.) в растворенном состоянии. Основное его количество уходит с попутным газом, добываемым вместе с нефтью. При переработке сернистых нефтей за счет термических и термокаталитических реакций деструкции образуется большое количество сероводорода, который выделяют из газов и направляют на производство серы и серной кислоты.

Меркаптаны (RSH) содержатся в нефтях в небольших количествах, и их общее содержание обычно составляет 2—10 % (мас.) от всех серосодержащих соединений нефти. Одним из характерных свойств меркаптанов является их коррозионная активность, в связи с чем содержание меркаптановой серы в авиационном керосине и дизельном топливе ограничивается (не более 0,001—0,005 и 0,01% мас. соответственно). В бензинах они ухудшают антидетонационные свойства, химическую стабильность и уменьшают полноту сгорания.

На способности меркаптанов взаимодействовать со щелочами и металлами основаны промышленные процессы их удаления из легких фракций нефти (демеркаптанизация).

Ко второй группе относятся нейтральные на холоду и термически малоустойчивые сульфиды (R-S-R' алифатические, Ar-S-Ar диарилсульфиды или Ar-S-R смешанные) и дисульфиды (R-S-S-R').

Сульфиды обладают более слабым запахом, чем меркаптаны, они нейтральны и поэтому щелочью не извлекаются. По своему строению сульфиды являются аналогами простых эфиров. Они также склонны к окислению, и это их свойство используется для получения сульфоксидов. Дисульфиды в нефтях содержатся в небольших количествах, но они более реакционноспособны, чем сульфиды. При нагревании легко разлагаются на углеводород, меркаптан и сероводород.

В третью группу сернистых соединений входят химически малоактивные, стойкие к окислению, термически стабильные циклические со единения — тиофаны и тиофены.

Типичное соотношение перечисленных серосодержащих соединений в нефтях различных месторождений составляет: меркаптаны — 2— 10%, сульфиды — 7—40 % (в среднем 18%), тиофены — 50—90 % (в среднем 50 %). Кроме перечисленных выше представителей серосодержащих соединений в высококипящих фракциях нефтей содержатся и другие более сложные полициклические соединения нефти.

Большинство серосодержащих соединений представляет собой ценное нефтехимическое сырье для получения красителей, стабилизаторов полимеров, лекарственных средств. В настоящее время лучшим способом обессеривания нефтяных фракций и остатков от перегонки нефтей является их очистка в присутствии катализаторов и под давлением водорода. При этом сернистые соединения превращаются в сероводород, который затем улавливают и утилизируют с получением серной кислоты и элементарной серы.

АЗОТ И АЗОТИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Принято считать, что азот появился в нефтях в результате распада белков материнского вещества нефтей. Изучение состава азотсодержащих веществ различных нефтей показало, что азот находится в них в виде соединений, обладающих основным, нейтральным или кислым характером. К числу азотистых соединений основного характера относятся пиперидин, пиридин и хинолин, а также соединения с тремя циклами — фенантридин и его алкилзамещенные изомеры. Доля основного азота составляет в нефтях 30—60 % от общего его содержания.

К нейтральным соединениям азота относятся бензпиррол (индол) и карбазол. В эту же группу входят и порфирины (циклические тетрапир ролы). По своему строению они подобны хлорофиллу — предположительно исходному веществу в генезисе нефти. Это комплексы из соединений азота с высокомолекулярными углеводородами, включающие металлы — ванадий и никель. Представителями кислых азотсодержащих соединений являются пиррол и его алкилзамещенные. Из числа прочих азотистых соединений нефтей следует назвать аминокислоты и аммонийные соли (добавки, способные улучшать адгезионные свойства битумов), смешанные соединения, включающие азот и серу (тиолинолин), азот и кислород (гидроксипиридин), азот и металл (ванадилпор-фирин).

Содержание азота в нефтях редко превышает 0,6 % (мас). В бензиновых фракциях его содержание невелико (0,0002—0,0005 % мас), а с повышением температуры выкипания фракций нефти его концентрация быстро увеличивается. Основное количество азотсодержащих со единений содержится во фракциях нефти выше 500 °С.

Азотистые основания используются как дезинфицирующие сред ства, антисептики, ингибиторы коррозии, добавки к смазочным маслам и битумам, антиокислители. Однако наряду с положительным влиянием они обладают и нежелательными свойствами — снижают активность катализаторов в процессах деструктивной переработки нефти, вызывают осмоление и потемнение нефтепродуктов. Высокая концентрация азотистых соединений в бензине приводит к усиленному коксо- и газо- образованию при их каталитическом риформинге. Небольшое их количество в бензине способствует усилению лакообразования в поршневой группе двигателя и отложению смол в карбюраторе. В дизельных топливах присутствие азота приводит к интенсификации таких процессов, как осмоление и потемнение топлива.

Азот удаляют из нефтяных фракций 25%-ным раствором серной кислоты (в лабораторных условиях) и гидрированием (гидроочисткой) одновременно с очисткой от серы.

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Кислород присутствует в нефтях в незначительном количестве в виде простых (алифатических) карбоновых кислот, нафтеновых кислот, фенолов и асфальтосмолистых веществ.

Простые карбоновые кислоты находятся в бензиновых и керосиновых фракциях. Содержание их в нефтях от 0,05 до 0,1 % (мас).

Нафтеновые кислоты представляют собой карбоновые кислоты циклического строения, главным образом производные пятичленных нафтеновых углеводородов. В отдельных нефтях найдены би-, три- и тетрациклические нафтеновые кислоты. Содержание нафтеновых кислот в нефтях составляет 1,0—1,2 % (мас). Наименьшее количество нафтено вых кислот содержится в парафинистых нефтях и их фракциях, наи большее — в смолистых нефтях. Распределение нафтеновых кислот по фракциям крайне неравномерно: преимущественно они сосредоточены в легких и средних газойлевых фракциях, значительно беднее ими бензино-керосиновые и тяжелые дистилляты.

Нафтеновые кислоты — малолетучие маслянистые жидкости плотно стью 0,96—1,0 с резким неприятным запахом. Они не растворяются в воде, но легко растворимы в нефтепродуктах, бензоле, спиртах и эфирах. Широко применяются в технике для пропитки шпал, при регенерации каучука из вулканизованных изделий, как заменители жирных кислот при производстве мыла и как антисептические средства. Металлические соли нафтеновых кислот, в частности кальциевые, используют в производстве консистентных смазок. Присутствие нафтеновых кислот придает нефтепродуктам активные коррозионные свойства.

Содержание фенолов (производные аренов С6—С8) в нефтях колеб лется от 0,003 до 0,05 % (мас).