- •Тема 1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная дисциплина

- •§ 1. Объект и предмет истории государства и права

- •§ 2. Место истории государства и права в системе юридических наук

- •§ 3. Методы истории государства и права

- •§ 4. Периодизация истории государства и права

- •Тема 2. История государства и права Древнего Востока

- •§ 1. Древний Китай

- •2.1. Государство и право Древнего Египта

- •2.1.1. Источники права

- •§ 3. Древняя Индия

- •§ 3. Правовое регулирование имущественных отношений

- •3.1. Государство Индии

- •3.2. Право Индии

- •4.1. Государственность и право Месопотамии

- •Тема 3. История государства и права Древней Греции

- •§ 1. Возникновение и развитие древнегреческих государств

- •§ 2. Государство и право Спарты

- •§ 3. Государство и право Афин

- •Тема 4. История государства и права Древнего Рима

- •§ 1. Государство

- •1) (Институции Гая1.1); 2) Дигесты.(1.1.1,2-4); 3) Дигесты. (1.1.6)

- •1) Институции Гая.1.6.; 2) Институции Юстиниана. 1.2.7.

- •1) Институции Гая (1.7);2) Институции Юстиниана (1.2.8)

- •1) Институции Гая (1.4) 2) Институции Юстиниана (1.2.5)

- •1) Институции Гая (1.5),2) Институции Юстиниана (1.2.6)

- •2.2. Правовое положение населения

- •2.3. Правовое регулирование имущественных отношений

- •1) О манципации Законы 12 таблиц, (Институции Гая. 1.119), 2) Институции Гая. 2.24)

- •2.4. Семейное право

- •2.5. Наследственное право

- •2.6. Процессуальное право

- •Тема 5. История средневекового государства и права в странах континентальной Европы

- •1.1. Государство и право франков

- •§ 2. Государство и право средневековой Германии

- •§ 3. Государство и право средневековой Франции

- •3.1. Право. Источники права

- •Тема 6. История государства и права Средневековой Англии

- •§ 1. Возникновение и развитие государственности

- •§ 2. Право

- •Тема 7. История государства и права Средневекового Востока

- •§ 1. История государства и права средневекового Китая

- •§ 2. Государство и право средневековой Японии

- •2.1. Источники права

- •Тема 8. История государства и права стран континентальной Европы в период нового и новейшего времени

- •§ 1. История государства и права Франции

- •1.1. Источники права

- •§ 2. История государства и права Германии

- •2.1. Крушение Священной Римской империи Германской нации

- •2.2. Германский союз

- •2.3. Прусская конституция 1850 г.

- •2.4. Объединение Германии

- •2.5. Конституция Германской империи 1871 г.

- •2.6. Второй рейх

- •2.7. Веймарская республика

- •2.8. Период нацизма

- •2.9. Оккупационный режим

- •2.10. Разделенная Германия (1949–1991)

- •2.11. Особенности права

- •2.12. Частное право

- •2.15. Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г.

- •Тема 9. История государства и права Великобритании и сша в период нового и новейшего времени

- •§1. История государства и права сша

- •§ 2. История государства и права Великобритании

- •Тема 10. История государства и права Востока в период Нового и Новейшего времени

- •1.1. Возникновение буржуазной государственности

- •1.2. Конституция 1889 г.

- •1.3. Подготовка к «большой войне» и ее влияние на государственность

- •1.4. Установление оккупационного режима

- •1.5. Конституция Японии 1947 г.

- •1.6. Утверждение государственного суверенитета и политика «обратного курса»

- •1.7. Источники права

- •1.8. Гражданское и торговое право

- •1.9. Уголовное право

- •1.10. Процессуальное право

- •§ 2. История государства и права Китая

- •2.1. Империя Цин

- •2.2. Период гражданских войн

- •2.3. Образование и развитие кнр

- •2.4. Особенности права

- •Тема 1. Афинская демократия в период расцвета (2 часа)

- •Тема 2. Конституция сша и американский билль о правах (2 часа)

- •Этический кодекс дискуссии

§ 3. Древняя Индия

§ 3. Правовое регулирование имущественных отношений

Частная собственность на рабов, скор, домашний инвентарь была развита. Право собственности на землю существовало в коллективной форме: верховным собственником был царь, земля была изъята из оборота.

<QUEST1< FONT>В Законах Ману перечислялось семь способов приобретения имущества:

Законы Ману ст.115 гл.X

Первые три способа были доступны для всех варн, то четвертый способ – только для кшатриев, пятый и шестой – лишь для вайшьев, седьмая – привилегия брахманов.

Собственник, обнаруживший свою пропавшую вещь и доказавший свое право собственности, мог истребовать ее от любого владельца. Но если собственник не истребовал вещь от добросовестного владельца в течение 10 лет, то не мог получить обратно. Но украденная вещь, даже у добросовестного приобретателя, подлежала возврату собственнику.

Законы Ману ст.147 гл.VIII

Обязательственное право, в т.ч. вопросы его общей части, было достаточно разработано в Древней Индии.

Это прежде всего касается вопросов действительности договоров.

Законы Ману ст.163 гл.VIII

Законы Ману ст.167 гл.VIII

По общему правилу, если должник не располагал имуществом, необходимым для уплаты долга, он должен был отработать долг. Также кредитору предоставлялась возможность захватить члена семьи должника. <OPENTEST1< FONT>Однако долговая кабала могла иметь место лишь при условии, что должник был равного или более низкого положения по сравнению с кредитором.

Законы Ману ст.177 гл.VIII

Достаточно разработанным представляется договор займа. Размер процентов колебался в зависимости от варновой принадлежности должника: не более 2 % (в месяц) для брахманов, не более 3% для кшатриев, 4% – для вайшиев, 5% - для шудры. Если должник умер, долг переходил на сына.

Неисполнение или несвоевременное исполнение обязательства по договору найма лишало виновного требовать установленной платы, даже если были произведены расходы по договору. Так, если слуга или нанятый работник отказались от выполнения условий договора, то они наказывались неуплатой жалования и штрафом. Не оплачивалась и та работа, которая не была доведена до конца.

Семейное право

В семейном праве в основе регулирования от был «принцип Варн». Межварновые браки ограничивались, но допускались, если муж принадлежал к более высокой варне, чем жена, но строго запрещались браки женщин из высших варн с мужчинами низших варн.

Брак – религиозная обязанность. Известны случаи многоженства. Многоженство не поощрялось, но допускалось. Муж мог привести в дом другую жену, если «приверженная к пьянству, ко всему дурному, противоречащая, больная, злобная или расточительная является жена, при которой может быть всегда взята другая», «если жена не рождает детей, может быть взята другая на восьмом году, если рождает детей мертвыми – на десятом году, если рождает только девочек – на одиннадцатом, но если [жена] говорит грубо (сварлива) – немедленно».

Законы Ману ст.80 гл.IX

Законы Ману проводят различия между главными женами и второстепенными. Главная жена должна быть из одной касты с мужем. Число жен определено в законе: для брахманов – 4, для кшатриев – 3, для вайшиев – 2, для шудр – 1.

Семья в Древней Индии была патриархальная, объединяющая под одной кровлей всех нисходящих родственников ее главы – сыновей, их жен, детей, жен внуков и их дети. Имущество было общим достоянием семьи, но распоряжался им глава семьи. Все, что ни зарабатывали дети, включалось в общую собственность. Отец мог наказывать членов семьи своей властью. Жена, ученик, родной брат, раб и т.д., совершившие проступок, могли быть биты веревкой или бамбуковой палкой.

Жены находились в зависимости от своих мужчин (отца в детстве, мужа – в зрелом возрасте, сыновей – в старости). Считалось, что женщина не пригодна для самостоятельной жизни. В законах Ману неоднократно говорится о том, что призвание женщины – это рождение и воспитание детей.

Законы Ману ст.27 гл.IX

Муж должен был обращаться с женой нежно. Законодательно устанавливается требование верности с обеих сторон брачного союза. За прелюбодеяние для мужчины предусмотрена смертная казнь, для женщин – растерзание собаками.

Развод запрещался Законами Ману, но допускался Артхашастрой в случае, если супруги ненавидели друг друга или вследствие жестокого обращения друг с другом.

Наследование

Существовало два способа наследования по закону:

Преступления и наказания

В древнеиндийском праве, как и в законах Хаммураби, уголовно-правовые нормы не выделялись из общей массы правовых запретов. В дхармашастрах Ману нет специальных статей, карающих за действия, направленные против царя или государственных властей. В ст. 280 гл. IX говорится лишь о том, что взламывающий царский склад, арсенал или храм, крадущих слонов, лошадей или колесницы следует казнить без промедления. Статья 289 предусматривала изгнание лиц, ломающих городскую стену или ворота, закапывающих рвы. В ст. 275 устанавливала наказание для лиц активно противодействующих царским приказам и поощряющих врагов.

Законы Ману ст.280,289,275 гл.IX

Сурово каралось посягательство на частную собственность – повреждение или присвоение чужого имущества. Проводилось различие между грабежом (присвоением чужой вещи в присутствии собственника и с применением насилия) и кражей. Последняя в дхармашастрах толкуется весьма широко. Так привязывающий чужую лошадь или освобождающий привязанную, уводящий чужого раба, лошадь или повозку рассматривается как вор (ст.372 гл.VIII).

Законы Ману ст.372 гл.IX

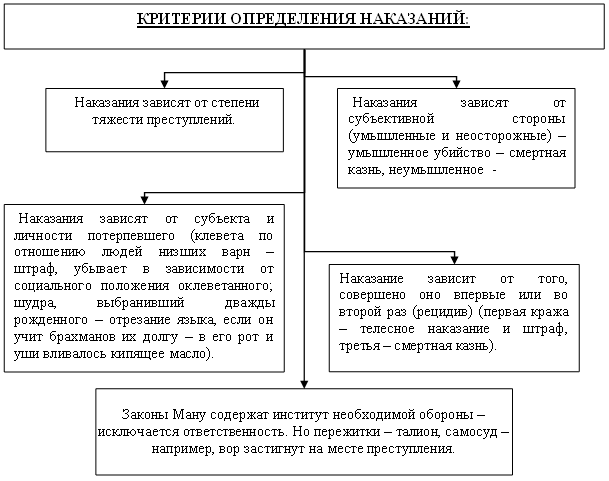

В законах Ману можно выделить общую часть уголовного права:

В Артхашастре отсутствовал сколько-нибудь полный перечень государственных преступлений: штраф за поношение своей страны или деревни.

Полного перечня системы наказаний в Законах Ману нет. Но царю предписывалось обуздывать беззаконие тремя мерами: заточением, заковыванием в цепи и различными видами телесных наказаний. В другом месте в перечень наказаний вошли замечание, выговор, штраф, телесное наказание, смертная казнь.

К брахманам смертная казнь и телесные наказания не применялись, заменялись своеобразной смертной казнью, клеймением, изгнанием из варны и страны.

Процессуальное право

Нет различия между гражданским и уголовным процессом. Судебные дела возбуждались по инициативе частных лиц. Разбирательство носило состязательный характер – стороны должны были убедить суд в своей правоте и представить для этого соответствующие доказательства коллегиальному суду.

В ходе судебного разбирательства производилась формальная оценка доказательств. Законы Ману предоставляют судьям по существу ничем не ограниченную возможность усмотрения: дл вынесения решения достаточно было впечатления, полученного судьей от поведения на суде стороны, подсудимым, свидетелем. Он мог составить себе представление о них по их голосу, цвету лица, движениям, взглядам, жестам.

Главное доказательство – свидетели. Свидетелями не могли быть рабы, дети, люди с дурной репутацией. Женщины могли свидетельствовать только относительно женщин, однаждырожденные – дваждырожденным. Если разногласия между свидетелями – судьи должны верить большинству, при нем – имеющим хорошие качества, а при разногласии между “отличными свидетелями, вера должна отдаваться “лучшим, из дваждырожденных – брахманам”. Если не было других доказательств, разрешалось принимать показания рабов, родственников, детей, но сидья должен считать их показания ненадежными. Т.е. формальная – оценка не по существу, а по качествам свидетеля.

Существенная сторона – формализм. Решение не зависело от доказательств.

Ответчик проигрывал дело, если он не сумел представить доказательства в полуторамесячный срок.

Истец или ответчик проигрывал дело, если его свидетель заболел в течение 7 дней после показания или с ним случалось несчастье от огня или смерть родственника (сам свидетель присуждался к уплате суммы иска к штрафу.

Законодатель угрожает неправдивому свидетелю, помимо неблагоприятных правовых последствий: он убивает 5 своих родственников лжесвидетельством относительно мелкого скота, 10 – относительно коров, 100 – касательно лошадей, 1000 – относительно людей.

Также существовали клятвы. Испытания огнем, водой (если виновин – отвергнут водой).

В эпоху Маурьев – возложение специальной ответственности Ответчиком на истца и ответственности в случае предъявления необоснованного иска первым или ложного отрицания иска вторым ( в этом случае плата 2 цены от суммы, о которой шла речь).

В эпоху Маурьев – наряду с состязательным процессом и инквизиционный процесс. Император и другие чиновники могли издавать приказы о задержании наиболее опасных и предании суду. Применялись пытки, в т.ч. к свидетелям.