- •Тема 1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная дисциплина

- •§ 1. Объект и предмет истории государства и права

- •§ 2. Место истории государства и права в системе юридических наук

- •§ 3. Методы истории государства и права

- •§ 4. Периодизация истории государства и права

- •Тема 2. История государства и права Древнего Востока

- •§ 1. Древний Китай

- •2.1. Государство и право Древнего Египта

- •2.1.1. Источники права

- •§ 3. Древняя Индия

- •§ 3. Правовое регулирование имущественных отношений

- •3.1. Государство Индии

- •3.2. Право Индии

- •4.1. Государственность и право Месопотамии

- •Тема 3. История государства и права Древней Греции

- •§ 1. Возникновение и развитие древнегреческих государств

- •§ 2. Государство и право Спарты

- •§ 3. Государство и право Афин

- •Тема 4. История государства и права Древнего Рима

- •§ 1. Государство

- •1) (Институции Гая1.1); 2) Дигесты.(1.1.1,2-4); 3) Дигесты. (1.1.6)

- •1) Институции Гая.1.6.; 2) Институции Юстиниана. 1.2.7.

- •1) Институции Гая (1.7);2) Институции Юстиниана (1.2.8)

- •1) Институции Гая (1.4) 2) Институции Юстиниана (1.2.5)

- •1) Институции Гая (1.5),2) Институции Юстиниана (1.2.6)

- •2.2. Правовое положение населения

- •2.3. Правовое регулирование имущественных отношений

- •1) О манципации Законы 12 таблиц, (Институции Гая. 1.119), 2) Институции Гая. 2.24)

- •2.4. Семейное право

- •2.5. Наследственное право

- •2.6. Процессуальное право

- •Тема 5. История средневекового государства и права в странах континентальной Европы

- •1.1. Государство и право франков

- •§ 2. Государство и право средневековой Германии

- •§ 3. Государство и право средневековой Франции

- •3.1. Право. Источники права

- •Тема 6. История государства и права Средневековой Англии

- •§ 1. Возникновение и развитие государственности

- •§ 2. Право

- •Тема 7. История государства и права Средневекового Востока

- •§ 1. История государства и права средневекового Китая

- •§ 2. Государство и право средневековой Японии

- •2.1. Источники права

- •Тема 8. История государства и права стран континентальной Европы в период нового и новейшего времени

- •§ 1. История государства и права Франции

- •1.1. Источники права

- •§ 2. История государства и права Германии

- •2.1. Крушение Священной Римской империи Германской нации

- •2.2. Германский союз

- •2.3. Прусская конституция 1850 г.

- •2.4. Объединение Германии

- •2.5. Конституция Германской империи 1871 г.

- •2.6. Второй рейх

- •2.7. Веймарская республика

- •2.8. Период нацизма

- •2.9. Оккупационный режим

- •2.10. Разделенная Германия (1949–1991)

- •2.11. Особенности права

- •2.12. Частное право

- •2.15. Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г.

- •Тема 9. История государства и права Великобритании и сша в период нового и новейшего времени

- •§1. История государства и права сша

- •§ 2. История государства и права Великобритании

- •Тема 10. История государства и права Востока в период Нового и Новейшего времени

- •1.1. Возникновение буржуазной государственности

- •1.2. Конституция 1889 г.

- •1.3. Подготовка к «большой войне» и ее влияние на государственность

- •1.4. Установление оккупационного режима

- •1.5. Конституция Японии 1947 г.

- •1.6. Утверждение государственного суверенитета и политика «обратного курса»

- •1.7. Источники права

- •1.8. Гражданское и торговое право

- •1.9. Уголовное право

- •1.10. Процессуальное право

- •§ 2. История государства и права Китая

- •2.1. Империя Цин

- •2.2. Период гражданских войн

- •2.3. Образование и развитие кнр

- •2.4. Особенности права

- •Тема 1. Афинская демократия в период расцвета (2 часа)

- •Тема 2. Конституция сша и американский билль о правах (2 часа)

- •Этический кодекс дискуссии

2.3. Правовое регулирование имущественных отношений

Вещное право

В римском праве нашли отражения три вида вещных прав, отражающих отношение субъекта к вещи: собственность, владение и права на чужие вещи.

В древний период римскому праву уже известен институт частной собственности. Римляне понимали собственность как право лица на полное и исключительное господство над вещью. Субъектом собственности мог быть только римский гражданин (квирит). Объектом ее не могли быть вещи, изъятые из имущественного оборота: предметы религиозного культа, публичной собственности, предметы общего пользования и т.п. Очевидно, первоначально объектом квиритской собственности являлись движимые вещи. Недвижимость, прежде всего земля, в древности принадлежала коллективу – общине, а затем семье, в лице ее главы и представителя – домовладыки. Потому неудивительно, что переход от одного лица к другому земельных участков и иных предметов, связанных с сельскохозяйственным производством был возможен лишь под контролем соседей. Способ передачи вещей, не изъятых из имущественного оборота, стал критерием их деления на манципируемые (res mancipi) и неманципируемые и (res nec mancipi). К первой группе и относилось имущество, длительное время находившееся в коллективной собственности: земельные участки (позднее – находившиеся в Италии), постройки, крупные домашние животные, используемые в сельскохозяйственном производстве, рабы и сервитуты (сельские). Все иные вещи относились ко второй категории.

Институции Гая (2.14а – 16).

1) О манципации Законы 12 таблиц, (Институции Гая. 1.119), 2) Институции Гая. 2.24)

Неманципируемые вещи могли отчуждаться путем traditio – простой передачи, без каких бы то ни было формальностей.

Основным средством защиты права на вещь по цивильному праву являлся виндикационный иск – иск об истребовении вещи, обращенный невладеющим собственником к владеющему несобственнику. В древнейшем процессе виндикация осуществлялась в форме legis actio sacramento, а позднее в форме процесса пари. Законы XII Таблиц закрепляли также и неготорный иск, который мог предъявить собственник в случае нарушения его права пользоваться своей вещью.

В древний период римское право знает и некоторые права на чужие вещи, количество которых постепенно увеличивалось.

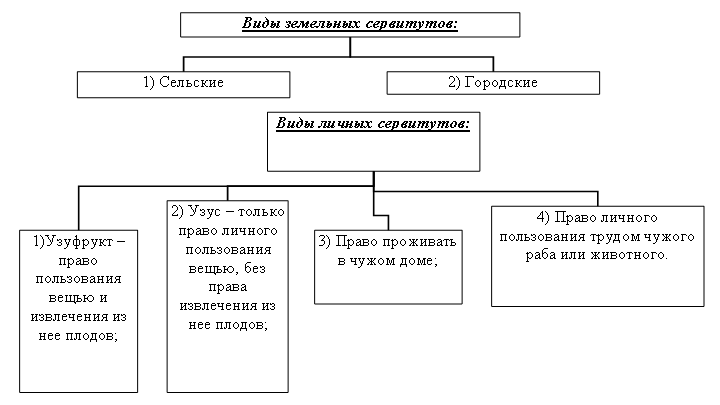

Самыми старыми из прав на чужие вещи в Риме являлись предиальные сельские сервитуты, призванные восполнять хозяйственные недостатки соседних земельных участков.

С течением времени к ним присоединяются другие сельские сервитуты. Важнейшими из них являются: право пригонять скот к водопою, право пасти скот на чужом выгоне, разнообразные сервитуты, предоставляющие право брать песок, глину и т.д. на чужом участке и т.д. Несколько позднее возникли городские сервитуты. Старейшим из них является – право проложить клоаку через чужой участок. Дальнейший рост города, постройка многоэтажных домов, примыкающих друг к другу, вызывала к жизни разнообразные сервитутов: право опереть здание на стену соседа, право отводить дождевую воду на двор соседа, право требовать, чтобы сосед не загораживал дому света или вида и т.д. Содержание этих сервитутов могло зависимость от различных городских строительных порядков.

Квиритское право не знало других прав на чужие вещи, в частности, залогового права. Однако ему известна его первоначальное проявление – фидуция, приобретаемая посредством фидуциарной манципации: вещь передавалась кому-либо в собственность, но с оговоркой: приобретатель вещи при наступлении предусмотренных соглашением условий должен был вернуть ее прежнему собственнику. Но обязанность приобретателя вещи вернуть ее не была обеспечена соответствующим иском, неисполнение влекло только моральное бесчестие, но не юридическую ответственность.

В предклассический и классический периоды благодаря деятельности преторов был разработан институт владения. Владение – фактическое господство лица над вещью, осуществляемое им для себя. Это вещное право стало защищаться, прежде всего, внесудебным средством преторской защиты – интердиктами (приказами).

Вместе с тем, магистрат обратил внимание на необходимость предоставления в некоторых случаях особой охраны обладателям этого вещного права. В результате преторское право разработало новые виды собственности:

Возникновение первой было вызвано потребностями имущественного оборота, которым уже явно не соответствовало требование соблюдения формальностей при приобретении манципируемых вещей. Поэтому в практику стал вводиться способ приобретения собственности, заимствованный из права народов – традиция. Однако такой приобретатель с точки зрения квиритского права становился лишь владельцем вещи, и мог стать собственником лишь в силу приобретательской давности. До истечения этого срока вещь могла быть истребована квиритским собственником. В I в. до н.э. претором Публием был введен специальный иск (actio Publiciana), основанный на фикции истечения давности владения и предоставлявший защиту против третьих лиц и квиритского собственника таким приобретателям.

Провинциальная собственность возникает в связи с расширением территории Рима и необходимостью защищать интересы владельцев земельных участков в провинциях, где земля считалась собственностью римского народа по праву завоевания. Римские граждане, обладавшими такой землей, получили владельческую защиту своих прав, подобную защите прав собственников.

Перегрины не могли быть квиритскими собственниками. Но в связи с развитием товарных отношений с их участием, их вещные права на приобретаемое имущество получило защиту перегринского претора как бонитарная собственность.

В предклассический и классический периоды увеличивается и количество сельских и городских сервитутов. Возникает и новое право на чужие вещи - суперфиций – право пользования постройкой, возведенной на чужой земле. Первоначально государство и отдельные города сдавали участки городской земли для возведения построек, при этом застройщик получал право на продолжительное или даже бессрочное пользование участком под постройкой за определенную ежегодную плату. С течением времени этот способ предоставления земель стали использовать и частные лица. Договор сдачи земли под постройку сначала рассматривался как договор аренды, собственником строения по квиритскому праву признавался хозяин земли, поэтому застройщик имел только обязательственное требование к нему. Но претор стал предоставлять суперфициарию особую защиту - специальный интердикт, а затем и иск, аналогичный виндикационному, против всех третьих лиц и даже собственника земли. В отличие от сервитута суперфиций мог передаваться по наследству и был отчуждаем.

Личные сервитуты появились позднее предиальных (земельных).

Нормы относительно личных сервитутов вырабатывались римскими юристами главным образом в связи с толкованием завещательных распоряжений.

В данную эпоху получает развитие и институт залога.

Следует отметить, претор усовершенствовал фидуцию, предоставив должнику личный фидуциарный инфамирующий иск – actio fiduciae. Получила развитие и такая форма залога как пигнус, при котором вещь передавалась должником кредитору не в собственность, как при фидуции, а во владение. Недостаток фидуции и пигнуса, связанный с необходимостью для должника на время лишаться вещи привело к появлению прекария, при котором вещь, переданная кредитору, возвращалась обратно должнику во владение. Претор также признал и ипотеку, пришедшую из провинций, испытавших серьезное влияние греческой культуры, а также греческих колоний. Суть ее состояла в том, что предмет залога оставался у должника во владении до наступления срока исполнения им обязательства и продавалась в случае его неисполнения.

В постклассический период стало осознаваться неудобство использования сложной системы вещных прав и потребность ее упрощения. Из всех видов собственности прежде всего отпала перегринская в связи с предоставлением прав римских граждан всем жителям империи в 212 г. С установлением при Диоклетиане нового административного деления и уничтожением прежнего юридического значения провинций исчезла и система особых провинциальных вещных прав. Долее всех сохранилось различие между собственностью квиритской и преторской, в основном в части использования разных исковых средств защиты. Однако и оно почти совершенно утратило значение, когда формулярный процесс был заменен экстраординарным так же, как главный источник квиритской собственности – формальное приобретение манципируемых вещей. Само древнее деление вещей было постепенно забыто, и о нем вспомнили лишь при кодификации, император Юстиниан формально отменил его конституциями 530 г. и 531 г.

В римском праве сложилось деление способов приобретения собственности на первоначальные и производные. При первоначальных отсутствовало правопреемство, к ним относились: захват, по давности владения, приращение, спецификация или переработка, соединение вещей, приобретение плодов. Признавая первый из них, император Юстиниан подтвердил указ императора Адриана о судьбе найденного клада, который должен делиться пополам – между собственником земли и нашедшим его. Был реформирован и институт давности.

По указу Юстиниана 531 г. для движимых вещей срок давности владения был удлинен до 3 лет, для недвижимости – до 10 или 20 лет. Если лицо не могло приобрести вещь путем обычной давности (в случае отсутствия правомерного основания или похищения вещи), оно приобретало ее в связи с истечением давности чрезвычайной, по истечении срока, допустимого для предъявления к нему иска. При императоре Феодосии в 424 г. была установлена общая погасительная (исковая) давность в 30 лет, в некоторых случаях – в 40 лет. По закону Юстиниана 528 г. для приобретения собственности на вещь в данном случае требуется также добрая совесть владельца. Однако, учитывая особое значение сделок с недвижимостью, была введена их регистрация.

Появились и некоторые специальные положения о спецификации. Так, Юстиниан разрешил старый спор между прокульянцами, отдававшими предпочтение спецификанту (изготовителю вещи из чужого материала), и сабиньянцами – собственнику материала, и, избрав средний вариант, определил: вещь принадлежит хозяину материала, если она может быть возвращена в прежний вид, и спецификанту, если не может.

В области прав на чужие вещи наиболее существенным результатом законодательной деятельности позднейших императоров явилось завершение развития права вещной наследственной аренды – эмфитевзиса, а также залогового права.

В частности, появились залоговые права, возникающие в силу закона. Таковым было право хозяина дома в отношении вещей квартиранта, опекаемого на имущество опекуна, фиска по поводу его требований к частным лицам и т.д. В ряде случаев имела место и генеральная ипотека, при которой в качестве залога выступало все имущество должника, она устанавливалась в пользу казны и т.д.

Обязательственное право. Обязательства по римскому праву возникали из контрактов, деликтов, квази-контрактов и квази-деликтов.

Однако в древний период обязательственное право было весьма неразвитым. Обязательства порождались деликтами, скудным перечнем контрактов (главным образом, нексумом), а также легатом. Характерная особенность этого периода: сочетание имущественной и личной ответственности должника, а в первом случае – строго фиксированный размер в виде штрафов.

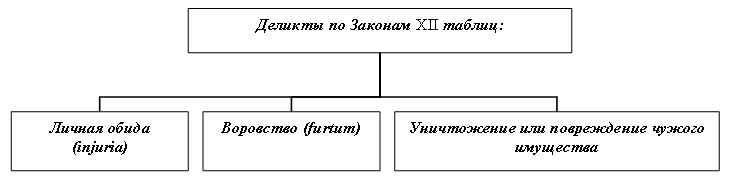

Ранее всего возникли деликтные обязательства в связи с тем, что государство стало ограничивать ранее применявшуюся в аналогичных ситуациях месть. В древний период Законы XII таблиц установили ответственность за три вида деликтов.

Личная обида (iniuria) рассматривалась как посягательство на телесную неприкосновенность и представлялась в трех видах: 1) членовредительство влечет ответственность нарушителя по старому принципу талиона: «око за око, зуб за зуб», если не состоялось добровольного соглашения между сторонами; 2) менее тяжкие телесные повреждения порождают обязанность нарушителя уплатить штраф определенного размера, в 300 ассов, если пострадавший был человеком свободным и 150 ассов, если ранение было причинено рабу; 3) побои без ранений, оскорбительные удары и т.д., а также иная наиболее легкая обида влечет уплату штрафа в точно установленном размере 25 ассов.

Ответственность за совершение воровства зависела от его вида явного или неявного.

Законы 12 таблиц (VIII. 14, 16, 15a).

Законы XII таблиц также закрепляли ответственность за отдельные случаи повреждения или уничтожения чужих вещей.

Законы 12 таблиц (VIII. 11).

Обязательства из контрактов развиты незначительно, а круг признанных XII Таблицами договоров невелик, особое значение, при этом, имеет форма, в которую обязательно должно быть облечено соглашение.

Древнейшим контрактом, способом передачи права собственности на манципируемые вещи является манципация (mancipatio).

(Институции Гая. 1.119).

Позднее, оставаясь по форме куплей – продажей, манципация превратилась в акт передачи права на вещь, оформляющий правоотношения, для которых еще не существовало разработанных обязательственных форм (ссуды, найма, поручения и т.д.).

Формализм древнего права проявился и в nexum. Последний представлял собой заем с самозакладом и заключался с обязательным соблюдением манципации.

Вследствие огромного недовольства данными положениями, законом Петелия 326 г. было запрещено наложение цепей на должников, за исключением только тех, которые попали к кредитору в результате преступления (например, вор захваченный на месте совершения преступления); отменено право убивать или продавать должников в рабство за Тибр, что означало отказ от личной ответственности и переход исключительно к имущественной. Наконец, отныне для привлечения должника к ответственности кредитор должен был предварительно доказать обоснованность своего требования перед судом и получить судебное решение. Это последнее обстоятельство подорвало древнее значение нексума, и стимулировало появление других форм, в которые могла быть облечена сделка займа.

Манципация по XII Таблицам исчерпывалась в момент передачи вещи и металла. После нее могла только возникнуть только ответственность для продавца за отказ от своих слов в двойном размере, как за деликт – разновидность неявного воровства (Законы XII таблиц. VI.II). Впоследствии манципация стала источником возникших разнообразных реальных контрактов.

Простая и формальная система цивильного права оказалась малопригодной для развивающегося имущественного оборота. Постепенно стали возникать новые адекватные юридические формы.

Первый шаг – возникновение стипуляции, появившейся, видимо, вскоре после издания Законов XII Таблиц. Благодаря своей абстрактной форме, стипуляция вскоре после своего возникновения стала употребляться для самых разнообразных отношений.

В связи же с возникновением формулярного процесса претор создал целый ряд новых обязательств. К концу предклассического периода в преторском праве вполне сложилась их система, доработанная затем детально классической юриспруденцией. В классический период она продолжала свое развитие по намеченному тогда пути. Для нее характерно ослабление формализма, признание неформальных договоров. Претор стал предоставлять возможность оспаривать сделку, заключенную под влиянием существенной ошибки, обмана, принуждения, признавая значение внутренней воли лица, выраженной в сделки. Окончательно утвердился принцип исключительно имущественной ответственности за неисполнение обязательств. Однако по-прежнему обязательственное право развивалось путем признания отдельных деликтов, контрактов, квази-деликтов и квази-контрактов в силу предоставления исковой защиты возникающим на их основе отношениям. Поэтому круг актов, относимых к каждому из этих оснований возникновения обязательств точно определен, конкретен и носил замкнутый характер.

Обязательства из деликтов эволюционируют путем реформирования деликтов старого цивильного права, а также путем создания новых преторским эдиктом. Наряду же с ответственностью за деликты в виде штрафа возникает в определенных случаях обязанность ответчика возместить причиненный вред.

Положения законов XII Таблиц о личной обиде были серьезно реформированы преторским правом, прежде всего вследствие расширения самого понятия, распространив его на всякие посягательства против личности. Кроме того, преторы отказались от признанного квиритским правом принципа талиона, окончательно отжившего свой век, а четко фиксированные таксы штрафов были заменены арбитрарными исками, при удовлетворении которых претор предоставлял судье право определить размер штрафа. Наряду с подобной ответственностью, за некоторые деликты возникает ответственность уголовная. Позднейшее императорское законодательство предоставило потерпевшему возможность выбора в таких случаях между предъявлением иска и уголовным преследованием.

Важнейшим изменением ответственности за воровство состояло в отмене личной ответственности, введением взыскания штрафа в четырехкратном размере стоимости похищенного. В связи с тем, что частный обыск выходит из употребления, ликвидируются и связанные с ним иски, при этом остаются только иски о взыскании штрафов.

Институции Гая (III. 183 – 209).

Ответственность за уничтожение и повреждение чужих вещей была определена законом Аквилия, принятом в III в. до н.э.

Институции Гая (III. 210, 215, 217).

Благодаря преторскому праву в римском праве появились и новые виды деликтов – грабеж (открытое похищение), угрозы (получение имущества в результате угрозы), мошенничество, совершение должником сделок, направленных на уменьшение его имущества с целью укрыть это имущество от обращения на него взыскания кредиторами.

В данную эпоху существенно изменяется договорное право. Наличие исковой защиты отношений, возникающих на основе договоров, стало основанием для их деления на контракты - договоры, обеспеченные исковой защитой, и пакты, не имеющие таковой. Римские юристы выделили четыре группы контрактов зависимости от формы и условий их заключения.

Институции Гая (III. 89).

Основанием для этого деления служит различие в самом обязывающем моменте.

Данная система была сохранена в постклассический период, воспринята в Юстиниановом законодательстве.

Всякие другие договоры, пакты, исковой силы не имели, лишь с течением времени некоторые из них получили также ее, и потому, в противоположность обыкновенным неисковым пактам, стали «одетыми».

К категории обязательств, возникавших из подобия контрактов, относились те, которые создавались при отсутствии соглашений между сторонами, но по своему характеру и содержанию были сходны с ними, например, ведение чужих дел без поручения и неосновательное обогащение.

В постклассический период была воспринята система обязательств классического периода. Кроме того, они была дополнена контрактами, получившими позднее название безымянных. Юристом Павлом контракты о взаимных предоставлениях были сведены к четырем вариантам: «я даю, чтобы ты дал», т.е. обмен ценностями; 2) «я даю, чтобы ты сделал», т.е. обмен ценности на услугу со стороны контрагента; 3) «я делаю для того, чтобы ты дал», т.е. обмен услуги на ценность от контрагента; 4) «я делаю, чтобы ты сделал», т.е. обмен услугами (Д. 19.5, 5 pr).