- •Ветеринарная вирусология, ее достижения и задачи.

- •Вирионы - наиболее известная форма существования вирусов.

- •Вирусы как инфекционные агенты. Принципиальные отличия вирусов от других инфекционных агентов.

- •Генетические признаки вирусов и их использование в характеристике штаммов. Мутации у вирусов и их механизмы.

- •Действие на вирионы вирусов различных температур, уфл, кислот, щелочей, спиртов, дезинфектантов, окислителей и восстановителей, жирорастворителей, антибиотиков.

- •Диагноз на основе анализа клинических симптомов, патологоанатомических изменений и эпизоотологических данных.

- •18. Инактивированные вакцины.

- •19. Живые вакцины.

- •Значение вирусов для решения общебиологических проблем.

- •Индикация вирусов в патологическом материале по обнаружению вирионов и вирусных телец-включений.

- •Индикация, выделение и идентификация вирусов.

- •Обнаружение ( индикация) вируса в материале;

- •Иммуноферментный анализ. Достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Использование в вирусологии лабораторных животных. Устройство вивариев, правила техники безопасности при работе с лабораторными животными.

- •Масса животных в разном возрасте

- •Температура тела, пульс и число дыханий у здоровых животных

- •Состав крови некоторых лабораторных животных (по в.Н.Никитину)

- •Использование в вирусологии культур клеток. Типы культур клеток. Получение клеточных культур.

- •Клеточный геном и реализация генетической информации в нормальной клетке.

- •Клеточный и гуморальный противовирусный иммунитет, их взаимодействие.

- •Принципы культивирования вирусов.

- •Методика титрования и расчёта титра вируса в оое и бое, в единицах 50%-го инфекционного действия.

- •Методы уничтожения, инактивации и консервации вирусов.

- •Механизм персистенции вирусов в клетках.

- •Неспецифические факторы противовирусной защиты организма.

- •Окончательный диагноз на основе обнаружения и идентификации вирусов в организме больных животных.

- •Обнаружение ( индикация) вируса в материале;

- •Особенности противовирусного иммунитета.

- •Открытие вирусов и история их изучения.

- •Патогенез вирусных болезней животных.

- •Персистенция вирусов. Роль факторов иммунитета на этапах патогенеза вирусной болезни.

- •Получение патологического материала, его транспортировка.

- •2.1 Получение и обработка патологического материала

- •2.2 Получение патологоанатомического материала

- •2.3 Получение проб для гистологического исследования.

- •2.4 Транспортировка и хранение проб.

- •Понятие о титре вируса. Единицы количества вируса: оое, бое, лд, ид, элд, эид, цпд, гае. Выражение в них титра вирусов.

- •Понятия о гене и геноме вирусов. Вирусная популяция, вирусный штамм, вирусный клон.

- •Правила работы с вируссодержащими материалами.

- •1.1 Техника безопасности и правила работы с вируссодержащим материалом

- •Получение и транспортировка патологического материала для вирусологических исследований.

- •Устройство вирусологической лаборатории.

- •Превращение вирусологии в одну из фундаментальных биологических наук.

- •Принципы диагностики вирусных болезней животных.

- •Природа вирусов, их место и роль в биосфере. Роль вирусов в эволюции жизни на Земле.

- •Вирусы играют эволюционную роль.

- •Пути проникновения вирусов в организм животного. Первичная локализация и циркуляция вируса.

- •Вторичная циркуляция вируса. Механизм повреждающего действия вирусов на клетки.

- •Полимеразная цепная реакция, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция диффузной преципитации в агаровом геле. Достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реконвалесценция, вирусоносительство и вирусовыделение.

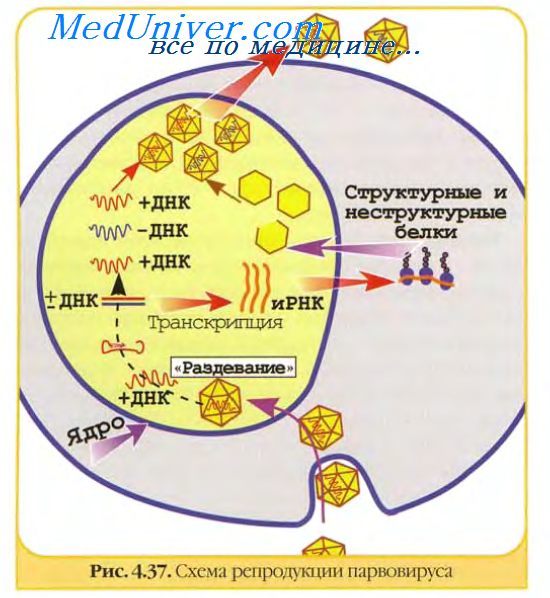

- •Репродукция вирионов вирусов.

- •Реакция иммунной флуоресценции, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция нейтрализации, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция непрямой гемагглютинации, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Роль вирусов в инфекционной патологии животных, растений и человека.

- •Реакция связывания комплемента, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Реакция торможения гемагглютинации, достоинства и недостатки реакции и области возможного применения в вирусологии.

- •Использование в вирусологии реакции гемадсорбции.

- •Серологическая диагностика вирусных болезней по приросту титра антител в парных сыворотках крови.

- •Систематика вирусов. Принцип систематики, ее научная и практическая ценность.

- •Основные критерии таксономической классификации вирусов

- •Специфическая профилактика вирусных болезней животных.

- •Специфические факторы противовирусного иммунитета и их формирование.

- •Структура и химический состав вирионов вирусов.

- •Типы вирусных геномов. Структурные (вирионные) и неструктурные белки вирусов, их свойства и отличия от клеточных белков, их функции.

- •Вирусные геномы. Виды вирусных геномов.

- •Трансляция и образование структурных и неструктурных вирусных белков. Сборка вирионов и их выход из клеток.

- •Титрование вирусов.

- •Ферменты вирионов, липиды и углеводы в составе вирионов.

- •3.1. Белки вирусов

- •3.2. Липиды вирусов

- •3.3. Углеводы вирусов

- •Формы взаимодействия вирионов с клетками.

- •Формы и размеры вирионов. Типы симметрии вирионов и их обусловленность. Нуклеиновые кислоты вирусов, их функции и отличия от клеточных нуклеиновых кислот.

- •Экономический ущерб, наносимый животноводству вирусными болезнями животных.

- •Вирусы гриппа птиц и ньюкаслской болезни и их дифференциация в ртга.

- •Вирус африканской чумы однокопытных.

- •Вирус африканской чумы свиней.

- •Вирус болезни Ауески.

- •Вирус болезни Тешена.

- •Вирус инфекционного бронхита кур.

- •Вирус инфекционного бурсита кур.

- •Вирус контагиозного пустулезного дерматита овец и коз.

- •Вирус чумы крупного рогатого скота.

- •1. Определение болезни

- •3. Возбудитель болезни

- •4. Эпизоотология

- •5. Патогенез

- •6.Течение и клиническое проявление

- •7. Патологоанатомические признаки

- •8. Диагностика и дифференциальная диагностика

- •9. Иммунитет, специфическая профилактика

- •10. Профилактика

- •11. Лечение

- •12. Меры борьбы

- •Вирусы гриппа.

- •1. Грипп птиц.

- •2. Грипп свиней.

- •3. Грипп лошадей.

- •Вирусы энцефаломиелитов лошадей.

- •Вирус миксоматоза кроликов.

- •Вирус геморрагической болезни кроликов.

- •Прионы и прионные инфекции животных.

- •6.1. Общая характеристика прионов и прионных инфекций

- •6.1. Основные различия нормальной и патогенной форм прионного белка

- •6.2. Прионные инфекции животных

- •6.3. Скрепи

- •6.4. Энцефалопатия норок

- •Медленные вирусные инфекции.

- •Вирус Алеутской болезни норок.

- •Вирус чумы плотоядных.

- •Вирус инфекционной анемии лошадей.

- •Вирус парагриппа-3.

- •Аденовирусы крупного рогатого скота.

- •Вирусы лейкозов.

- •Вирус болезни Марека.

- •Вирусы респираторно-репродуктивного синдрома свиней и парвовирусной инфекции свиней.

- •Парвовирусная инфекция свиней

- •Вирус бешенства.

- •Лабораторная диагностика бешенства.

- •Лабораторная диагностика лейкоза крс.

- •5.6. Число лейкоцитов и лимфоцитов у здорового, подозрительного по заболеванию и больного лейкозом крупного рогатого скота («лейкозный ключ»)

- •Лабораторная диагностика оспы.

- •Лабораторная диагностика ящура.

Антигены вирусов и роль поверхностных белков вирионов.

Совершенствование или создание новых вакцин требует знаний структурных и функциональных особенностей вирусных антигенов, различаемых иммунной системой организма. Вирусными антигенами называются продукты вирусспецифического синтеза, несущие признаки чужеродной генетической информации и вызывающие иммунный ответ. К ним относятся структурные и неструктурные вирусные белки.

Защита от вирусной инфекции зависит от выраженности иммунного ответа на антигены, расположенные на поверхности вирионов или инфицированных клеток. Иммунный ответ на неструктурные вирусные антигены играет меньшую роль в защите от инфекции.

Однако у герпесвирусов,

например, клеточный иммунный ответ

индуцируется множеством вирусспецифических

белков, не входящих в структуру вирионов.

Белки герпесвирусов эксперссируются

каскадно и большинство нестук-турных

белков синтезируется на ранней стадии

репликации вируса. После про-цессинга

они презентируются МНС классом I (главным

комплексом гистосов-местимости, класс

I) на плазматической мембране инфицированных

клеток и распознаются специфическими

цитотоксическими Т-клетками.

Поэтому

инфицированные клетки могут

различаться эффекторными цитотоксическими

Т-лимфоцитами до завершения цикла

вирусной репликации.

Каждый вирус представляет собой сложную смесь антигенов, определяемую в первую очередь структурными белками. Являясь сложными корпускулярными антигенами вирусы обычно вызывают выраженный иммунный ответ и большая часть их белков способна вызывать синтез специфических антител. Вирусные белки неравнозначны по своей антигенной активности. Наиболее явные и доступные мишени для иммунного ответа — белки, расположенные на поверхности вирусных частиц. Это прежде всего относится к вирусным гликопротеинам, расположенным на поверхности вирусных частиц, и экспрессированным на поверхности зараженных клеток. Гликопротеины поверхности оболочечных вирусов и капсидные белки безоболочечных вирусов являются главными протективными антигенами.

Под специфичностью вирусного антигена подразумевают его способность избирательно реагировать с антителами или сенсибилизированными лимфоцитами, являющимися ответом на введение данного антигена. Участок антигена, который узнается специфическим лимфоцитом, и с которым впоследствии взаимодействует специфическое антитело, называется антигенной детерминантой.

Иммунологическая специфичность определяется не всей молекулой антигена, а лишь входящими в ее состав антигенными детерминантами (эпитопами). Участки вирусного белка, индуцирующие образование антител и специфически связывающиеся с ними, принято называть антигенными участками (доменами). Антитела соответствующей специфичности образуются к каждой антигенной детерминанте. Антитела к определенной детерминанте реагируют только с ней или с другой очень сходной структурой. Специфичность антигена определяется совокупностью детерминант, а его валентность — количеством однородных антигенных детерминант. Антигенность детерминант зависит от их пространственной структуры и размера молекулы антигена.

Антигенные детерминанты состоят обычно из 10—20 аминокислотных остатков и содержат гидрофильные группы. Наиболее гидрофильными аминокислотами являются лизин, аргинин, аспарагиновая кислота и глютаминовая кислота. Считается, что те участки молекулы белка, в которых их содержание относительно велико, предпочитают водное окружение и поэтому располагаются на поверхности. Различают линейные (непрерывные) и конформационные (прерывистые) детерминанты. Антитела образуются преимущественно к конформационным детерминантам, расположенным, как правило, на поверхности вирионов, и зависят от третичной структуры молекулы антигена.

Антигенная и иммуногенная активность вирусов определяется, главным образом, конформационными эпитопами. Разные антитела различают специфические антигенные участки вирусных антигенов. Например, прикрепительный гликопротеин (HN) вируса парагриппа имеет, по крайней мере, 6 антигенных сайтов, три из которых различаются нейтрализующими антителами.

Денатурация белков приводит к потере некоторых конформационных детерминант, обнажая ранее экранированные детерминанты. В результате денатурации белки частично или полностью изменяют антигенную специфичность, что может отразиться на иммунном ответе.

Вирионные белки разных вирусов различаются типоспецифичностью и вариабельностью. Одни из них обладают высокой вариабельностью, другие характеризуются консервативностью. Группоспецифические антигены являются высококонсервтивными, находятся обычно внутри вирионов и могут быть сходными у нескольких представителей рода данного семейства вирусов. Например, субвирусные частицы 12S вируса ящура содержат высококонсервативный белок, который выявляется моноклональными антителами одной специфичности у шести из семи известных типов вируса. Однако иммунизация ими не сопровождалась образованием ВН-антител.

Типоспецифические антигены связаны с вариабельными областями белков, обычно расположенными в наружных частях вирионов, и обладают узкой специфичностью, присущей одной группе вирусов.

Ветеринарная вирусология, ее достижения и задачи.

«Ветеринарная вирусология» является профилирующей, формирующей у студента врачебное мышление дисциплиной. Поскольку преобладающее большинство инфекционных болезней всех видов животных имеет вирусную этиологию, и они наносят огромный экономический ущерб отечественному животноводству, изучение дисциплины имеет целью:

– Овладение теоретическими основами вирусологии;

– Приобретение знаний и навыков профилактики и диагностики вирусных болезней животных.

Задачей:

– Изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым организмом;

– Усвоить принципиальный подход к установлению предварительного диагноза;

– Научиться составлять планы лабораторных исследований при диагностике вирусных болезней;

– Овладеть современными вирусологическими методами диагностики.

В результате обучения студенты должны уметь:

– Правильно взять патологический материал;

– Правильно консервировать и транспортировать патологический материал в лабораторию;

– Обнаруживать и идентифицировать вирусы в патологическом материале;

– Поставить диагноз на вирусную болезнь;

– Овладеть навыками:

– Выполнения методов индикации вируса в патологическом материале;

– Работы с куриными эмбрионами для обнаружения и выделения вирусов;

– Изготовления культуры клеток и использования ее для диагностики;

– Проведения серологических исследований;

– Применения методов обнаружения и титрования антител в сыворотках животных;

– Выполнения методов лабораторной диагностики ящура, бешенства, оспы, лейкоза КРС и других вирусных инфекций.

Вирусы -- возбудители болезней животных, растений, а также человека. По-

добно другим инфекционным агентам они содержат генетическую информацию

в форме последовательности нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот

(ДНК или РНК), реализуют ее с помощью триплетного кода, обладают наслед-

ственностью и изменчивостью, поддаются естественному и искусственному от-

бору. Но в отличие от других инфекционных агентов вирусы не имеют своего

обмена веществ, и поэтому они ничем не питаются, не дышат и ничего не выде-

ляют, у них нет белоксинтезирующих и энергообразующих систем. Вирусы

размножаются только в живых клетках, поэтому их можно рассматривать как

биологические образования, несущие генетическую информацию, которую они

реализуют только в живых клетках животных и растений.

В хозяйствах промышленного типа широко распространены острые респи-

раторные и кишечные заболевания, вызываемые вирусами парагриппа (пара-

миксовирусы), инфекционного ринотрахеита (герпесвирусы), вирусной диареи

(флавивирусы), аденовирусами и др.

8

Вирусы могут быть причиной внутриутробной патологии животных.

Среди рациональных мер борьбы с вирусными болезнями лабораторная ди-

агностика занимает ведущее место.

Вирусологические отделы. Вирусологические отделы лабораторий и на-

учно-исследовательских ветеринарных станций призваны осуществлять ла-

бораторную диагностику вирусных инфекций, контролировать заболевае-

мость животных, вызываемую вирусами в межэпизоотический период.

Вирусология зародилась в конце XIX столетия после опубликования рабо-

ты (1892) Д. И . Ивановского о мозаичной болезни табака, где приводятся

убедительные доказательства о том, что мозаичная болезнь табака вызывает-

ся мельчайшим микроорганизмом, невидимым в световые микроскопы и

проходящим через бактериальные фильтры.

Вскоре Д. И. Ивановский доказал, что болезнь заразна и передается от по-

раженного ею растения к здоровым. 0,

Ивановский делает новое открытие: в листьях, пораженных возбудителем

табачной мозаики, обнаруживает мелкие кристаллы. Через сорок лет амери-

канский вирусолог У. Стенли изучил эти кристаллы и доказал, что они пред-

ставляют собой скопление вируса табачной мозаики.

Между тем все новые и новые факты подтверждают, что Д. И. Ивановский

открыл новый мир живых существ -- вирусы. Ф. Леффлер и П. Фрош

(1898-1899), применив методику ультрафильтрации Д. И. Ивановского, уста-

новили, что ящур также вызывается вирусом. В 1911 г. П. Раус доказыва-

ет, что саркома кур -- вирусное заболевание. Туорт (1915) и Д'Эррель

(1917) обнаруживают, что бактерии могут поражаться вирусами - бактерио-

фагами. Последние, размножаясь в бактериях, лизируют и вызывают их ги-

бель.

Величайшая заслуга Д. И. Ивановского заключается не только в том,

что он открыл первый вирус и первым понял, что встретился с особой катего-

рией возбудителей, болезней, но также и в том, что он первым сформулиро-

вал основные признаки вирусов (мельчайшие размеры и проходимость через

бактериальные фильтры, внутриклеточный паразитизм и неспособность раз-

множаться на искусственных питательных средах), которые долгое время

были основными критериями при определении вирусной природы возбуди-

телей болезни.

Д. И . Ивановский не только открыл новую форму существования жизни -

вирусы, но своими выдающимися исследованиями заложил основы ряду на-

правлений, разработка которых сыграла огромную роль в формировании и

развитии современной вирусологии . Им были заложены основы цитопатоло-

гии вирусных инфекций. Впервые было установлено важное значение латент-

ного вирусоносительства.

В последние годы установлено, что вирусы, ранее считавшиеся возбуди-

телями только острых заболеваний, часто являются причиной хронических

инфекций (корь, краснуха, паротит, клещевой и японский энцефалиты, бе-

шенство, грипп и др.). В настоящее время известно свыше 500 болезней, вызываемых зоопатогенными вирусами. Многие из них являются возбудителями

широко распространенных болезней приносящих огромный ущерб человече-

ству; ущерб от вирусных заболеваний намного превышает ущерб, наноси-

мый бактериями, грибками и простейшими). К особо опасным вирусным бо-

лезням животных относят ящур, чуму рогатого скота, чуму свиней, птиц и

др. Вирусология имеет не только большое практическое значение для здра-

воохранения и сельского хозяйства, но и представляет огромный теоретиче-

ский интерес для биологии, генетики, биохимии и других отраслей естество-

знания