- •Г. В. Бычков, а. А. Ражковский, а. А. Рауба

- •Оглавление

- •1.1. Краткие теоретические сведения

- •1.1.3. Видманштеттова структура

- •2. Порядок выполнения работы

- •1.3. Содержание отчета

- •2.1.2. Диаграмма изотермического превращения аустенита

- •2.1.3. Перлитное превращение

- •2.1.4. Мартенситное превращение

- •2.1.5. Промежуточное (бейнитное) превращение

- •2.1.6. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении

- •2.2. Порядок выполнения работы

- •2.3. Содержание отчета

- •2.4. Вопросы для самоконтроля

- •Лабораторная работа 3

- •3.1. Краткие теоретические сведения

- •3.1.1. Отжиг

- •3.1.2. Нормализация

- •3.2. Порядок выполнения работы

- •3.3. Содержание отчета

- •3.4. Вопросы для самоконтроля

- •. Краткие теоретические сведения

- •4.2. Порядок выполнения работы

- •4.3. Содержание отчета

- •4.4. Вопросы для самоконтроля

- •5.1. Краткие теоретические сведения

- •5.1.1. Низкотемпературный (низкий) отпуск

- •5.1.2. Среднетемпературный (средний) отпуск

- •5.1.3. Высокотемпературный (высокий) отпуск

- •5.1.4. Искусственное старение

- •5.2. Порядок выполнения работы

- •5.3. Содержание отчета

- •5.4. Вопросы для самоконтроля

- •Библиографический список

- •Учебное издание

- •644046, Г. Омск, пр. Маркса, 35

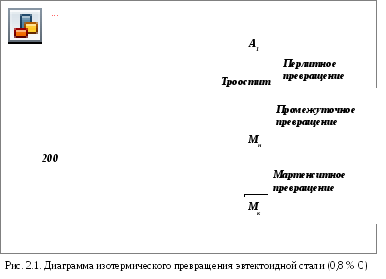

2.1.2. Диаграмма изотермического превращения аустенита

Для изучения структурного превращения стали ее нагревают до аустенитного состояния, а затем быстро охлаждают и выдерживают до полного распада переохлажденного аустенита при постоянных значениях температуры (700, 600, 500С и т. д.). В течение некоторого промежутка времени аустенит не распадается (это время называется инкубационным периодом), а затем происходит превращение аустенита с образованием более стабильных структур.

Изучив процессы распада аустенита при постоянных значениях температуры, строят диаграмму изотермического превращения аустенита данной стали в координатах «температура время (логарифм времени)».

Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали (0,8 % С) представлена на рис. 2.1.

Две горизонтальные линии соответствуют температуре перлитного A1 и температуре начала мартенситного Мн превращений. Левая кривая характеризует время начала превращения, а правая – время конца превращения аустенита в интервале температуры A1 – Мн. Кривые по форме подобны русской букве «С», и поэтому их, а иногда и диаграмму, называют С-образными.

Область, лежащая слева от кривой начала распада аустенита, определяет продолжительность инкубационного периода. В интервалах температуры и времени, определяемых этой областью, существует переохлажденный аустенит. С увеличением переохлаждения его устойчивость уменьшается, достигает минимума при 550°С и вновь увеличивается.

П родуктами

диффузионного распада аустенита в

области температуры отA1

до 550°С

является ферритоцементитная смесь

пластинчатого строения (перлит, сорбит,

троостит). От температуры 550°С до Мн

образуется ферритоцементитная смесь

игольчатого строения – бейнит (игольчатый

троостит). При переохлаждении

аустенита ниже точки Мн

происходит его бездиффузионнное

превращение в структуру закаленной

стали – мартенсит. Таким образом, в

зависимости от степени

переохлаждения аустенита различают

три температурные области превращения:

перлитную, бейнитную (промежуточную) и

мартенситную (см. рис. 2.1).

родуктами

диффузионного распада аустенита в

области температуры отA1

до 550°С

является ферритоцементитная смесь

пластинчатого строения (перлит, сорбит,

троостит). От температуры 550°С до Мн

образуется ферритоцементитная смесь

игольчатого строения – бейнит (игольчатый

троостит). При переохлаждении

аустенита ниже точки Мн

происходит его бездиффузионнное

превращение в структуру закаленной

стали – мартенсит. Таким образом, в

зависимости от степени

переохлаждения аустенита различают

три температурные области превращения:

перлитную, бейнитную (промежуточную) и

мартенситную (см. рис. 2.1).

Практическое значение диаграммы состоит в том, что она позволяет установить, с какой скоростью, в каком охладителе нужно охладить данную сталь, чтобы получить структуру с заданными свойствами.

2.1.3. Перлитное превращение

Перлитное превращение аустенита по своему механизму является диффузионным. Ведущей, в первую очередь возникающей фазой является цементит. Его зародыши образуются на границах зерен аустенита. Образовавшаяся пластинка цементита растет за счет диффузии углерода из прилегающих объемов аустенита, в которых его содержание понижается. Когда содержание углерода в аустените снизится до 0,2 %, происходит полиморфное превращение гамма-железа в альфа-железо и рядом с пластинкой цементита (вдоль нее) образуется пластинка феррита.

В результате образования и роста частиц цементита вновь создаются условия возникновения и роста пластинок феррита. Такой совместный рост двухфазной «колонии» в результате диффузионного перераспределения углерода – характерная особенность перлитного превращения.

С увеличением скорости охлаждения и степени переохлаждения растет число зародышей (количество ферритоцементитных пластинок увеличивается), а их размеры и расстояния между ними уменьшаются.

В зависимости от степени дисперсности (измельчения) феррито-цементитной смеси различают структуры: перлит, сорбит, троостит. Это разделение условное, и между структурами нет четкой границы.

При малых степенях переохлаждения аустенита до температуры 700 – 650°С образуется ферритоцементитная смесь – перлит. Его твердость – 180 – 250 НВ.

С увеличением переохлаждения происходит измельчение феррито-цементитной смеси. При температуре 650 – 600°С образуется дисперсионная структура – сорбит (твердость – 250 – 350 НВ), а при 600 – 550°С – мелкодисперсная структура – троостит (350 – 450 НВ).