- •Условия эксплуатации автотракторного электрооборудования. Основные технические требования

- •Основные технические требования, предъявляемые к автотракторному электрооборудованию

- •Условные обозначения изделий электрооборудования

- •Лекция 2 Системы электропитания Общие сведения о системах электропитания автомобилей и тракторов

- •Лекция 3 Автомобильные генераторы

- •Принцип работы генератора переменного тока

- •Природа индукционного тока сила Лоренца

- •Принцип действия синхронного генератора

- •Основные понятия об обмотках статора

- •Электродвижущая сила катушки

- •Автомобильные вентильные генераторы с клювообразным ротором

- •Характеристики вентильных генераторов.

- •Характеристика холостого хода

- •Внешние характеристики

- •Токоскоростная характеристика

- •Регулировочно-скоростные характеристики

- •Конструкция автомобильного вентильного генератора

- •Вентильные генераторы индукторного типа

- •Лекция 4 Регулирование напряжения автотракторных генераторов

- •Бесконтактные регуляторы напряжения

- •Полупроводниковый диод.

- •Стабилитрон.

- •Транзистор

- •Тиристор

- •Бесконтактные транзисторные регуляторы напряжения

- •Транзисторный регулятор напряжения с коллекторной обратной связью.

- •Температурная стабильность полупроводниковых регуляторов напряжения.

- •Конструкция полупроводниковых регуляторов напряжения

- •Расчет регуляторов напряжения

- •Лекция 5 Аккумуляторные батареи. Назначение. Основные требования

- •Электролитическая проводимость.

- •Принцип работы. Основные электрохимические процессы в свинцово – кислотной батарее

- •Характеристики аккумуляторных батарей

- •Способы заряда аккумуляторных батарей.

- •Параллельная работа генератора и аб.

- •Лекция 6 Системы электростартерного пуска

- •Пусковые мощность, момент сопротивления, частота вращения

- •Структурная схема системы электростартерного пуска.

- •Передаточное число привода от стартера к двигателю.

- •Электродвигатели постоянного тока

- •Правило левой руки

- •Правило правой руки

- •Рамка с током в магнитно поле.

- •Постоянная эдс

- •Основы, теорий электрических стартеров

- •Конструкция и принцип работы электростартеров

- •Схемы управления электростартерами.

- •Основные характеристики аккумуляторных батарей в режиме пуска двс

- •Методика подбора электропусковой системы двигателя внутреннего сгорания.

- •Лекция 7 Системы зажигания Общие сведения о системах зажигания

- •Теория батарейного зажигания Закон электромагнитной индукции Фарадея

- •Взаимоиндукция

- •Замыкание контактов прерывателя (процесс нкопления энергии)

- •Размыкание контактов прерывателя

- •Пробой искрового промежутка свечи

- •Пробой искрового промежутка свечи

- •Вольт-амперная характеристика протекания электрического разряда в газовом промежутке

- •Достоинства и недостатки контактной системы зажигания

- •Конструкция элементов системы батарейного зажигания Свечи зажигания

- •Катушка зажигания

- •Прерыватель-распределитель

- •Электронные батарейные системы зажигания

- •Бесконтактная транзисторная система зажигания.

- •Система зажигания с накоплением энергии в емкости.

- •Системы зажигания от магнето

- •Требования к системам зажигания. Основные параметры

- •Расчет элементов батарейной системы зажигания Катушка зажигания.

- •Расчет электромагнитных параметров катушки зажигания.

- •Лекция 8 Информационная система Общие сведения

- •Цифровая информационная система

- •Визуальные индикаторы

- •Лекция 9 Система освещения автомобилей и тракторов

- •Классификация систем освещения

- •Фары с европейской системой светораспределения

- •Светосигнальные фонари

- •Лекция 10 Электрические сети автомобиля

- •Растет электрической цепи автомобиля

- •Контакты

Цифровая информационная система

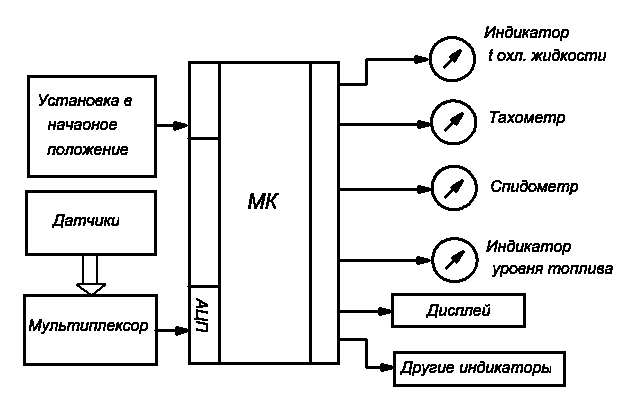

На рис. 13.9 показана типичная цифровая приборная система. Формирование всех сигналов и логических функций выполняется в блоке управления. Обычно он является частью модуля приборной панели. Стандартные датчики обеспечивают подачу информации к МК, который, в свою очередь, приводит в действие приборы

Рис. 13.9. Цифровая информационная система

индикации. МК содержит АЦП, а также секцию RОМ, которая позволяет запрограммировать его для определенного транспортного средства.

В качестве примера рассмотрим индикаторы температуры охлаждающей жидкости. Мультиплексор обеспечивает временное разделение сигналов датчиков. Сигналы от датчиков температуры выдают определенные числовые значения. Эти числовые значения (отнесенные к переменным «сигнал температуры» и «сигнал уровня топлива») могут затем быть сравнены с предыдущими значениями, предварительно занесенными в память. Следующие строки компьютерной программы показывают логический результат (условия перемещения индикаторов): если «сигнал температура» > «предыдущего значения» тогда МК выдает сигнал «перемещения индикаторов», в виде импульсов, количество которых пропорционально разнице измеренного и предыдущего значения датчика.

Для любых специфических требований транспортного средства создается целая программа индикации.

Визуальные индикаторы

Функция любого визуального индикатора состоит в том, чтобы сообщить информацию с желательным уровнем точности. Большинство индикаторов, используемых в автомобиле, должны обеспечивать мгновенную индикацию данных, но точность при этом не всегда важна. Аналоговые индикаторы могут обеспечить почти мгновенное восприятие, достаточно одного короткого взгляда. Например, если стрелка измерителя температуры находится где-то в середине шкалы, водитель может предположить, что температура двигателя находится в границах соответствующих пределов. Цифровое показание температуры, скажем, 98 °С, было бы не столь легко интерпретировать. Поэтому, когда широко применяются цифровые методы обработки и индикации, фактические показания все еще представляются в аналоговой форме.

Лекция 9 Система освещения автомобилей и тракторов

Основными параметрами, которые определяют и характеризуют осветительный или светосигнальный прибор, являются:

активная поверхность оптической системы;

световое отверстие;

телесный или плоский угол φ охвата;

углы излучения и рассеяния;

фокус и фокусное расстояние реальной системы;

коэффициент отражения (для отражателей);

коэффициенты пропускания и поглощения (для рассеивателей).

Активной поверхностью оптической системы осветительного или светосигнального прибора называется поверхность, которая отражает по закону зеркального отражения падающий на нее световой поток источника света.

Оптическая ось осветительного или светосигнального прибора представляет собой обычно ось симметрии этого прибора.

Световым отверстием оптической системы называется проекция активной поверхности оптической системы на плоскость, перпендикулярную к оптической оси. ГОСТ 16703-79 (СТ СЭВ 2418-80)

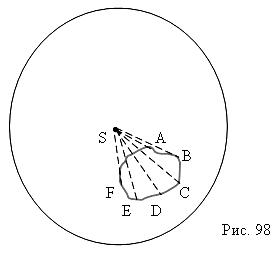

Телесный угол - это часть пространства, заключённая внутри одной полости конической поверхности c замкнутой направляющей. Телесный угол измеряется частью сферической поверхности (ABCDEF, рис.98 ).

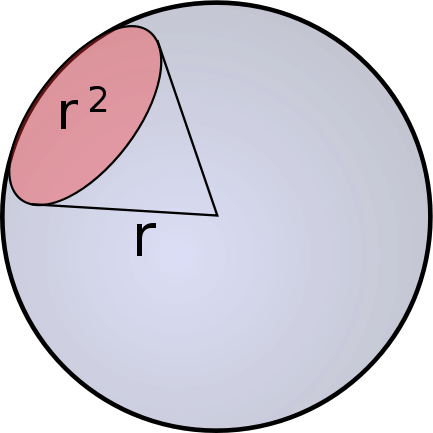

Мерой телесного угла является отношение площади ABCDEF к квадрату радиуса шара:

Единица измерения телесного угла - стерадиан; это телесный угол, вырезающий на поверхности шара площадь, равную площади квадрата, сторона которого равна радиусу.

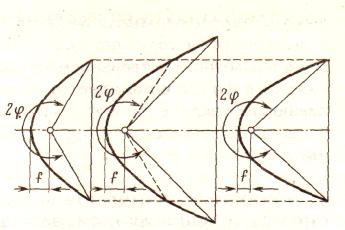

Телесный угол охвата системы - телесным углом охвата активной поверхности является угол, в пределах которого активная поверхность оптической системы видна из фокуса. Сечение телесного угла охвата меридиональной плоскостью, проходящей через ось вращения параболоида, образует плоский угол охвата φ (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Угол охвата отражателя

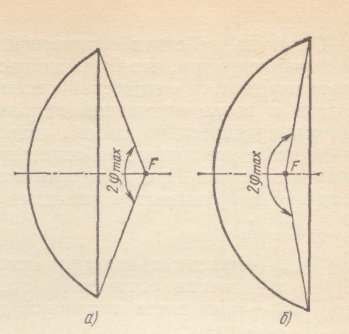

Оптические системы осветительных и светосигнальных приборов в зависимости от величины максимального плоского угла охвата φmax (рис. 191) делят на мелкие (φmax < 90°) и глубокие (φmax > 90°).

Рис. 191. Типы оптических систем осветительных и светосигнальных приборов:

а — глубокие; б — мелкие

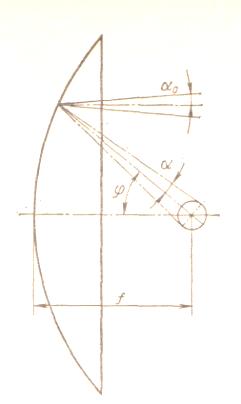

Угол излучения α0 оптической системы - это телесный угол, в котором сконцентрирован отраженный активной поверхностью и вышедший из системы световой поток.

Рис. 190. Элементы параболоидного отражателя при сечении угла охвата ме-ридиональной плоскостью

Под углом рассеяния понимают телесный угол, в котором заключен используемый для освещения световой поток оптической системы. Угол рассеяния может быть различным в зависимости от типа и назначения осветительного или светосигнального прибора. Он выражается в процентном отношении от максимальной силы света прибора и определяет использование той или иной части светового пучка.

Фокусом реальной оптической системы считается точка на оптической оси, с которой следует совместить центр тела накала источника света с тем, чтобы световой пучок данной системы в наименьшей степени отличался от светового пучка той же системы, выполненной идеально.

Фокусом идеальной оптической системы считается точка на ее оптической оси, в которой соберутся после отражения световые лучи, падающие на оптическую систему параллельно ее оптической оси.

Фокусным рассеянием f называется расстояние вдоль оптической оси от фокуса до точки пересечения оптической оси с вершиной параболоида.

Лучи от источника света падающие рабочую поверхность, будут отражаться в соответствии с законами геометрической оптики и распространяться вдоль оптической оси отражателя (рис. 4.1) в пределах малого угла 2α, обусловленного размерами тела накала.

Рис. 4.1. Распределение светового потока реальным отражателем и распределенным источником света

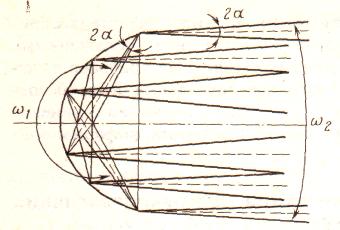

На отражатель попадает не весь световой поток источника света, а его часть

Ф1 = I1ср ω1

где I1cр - средняя сила света источника излучения, распространяющая в пределах телесного угла ω1.

Световой поток, отраженный от отражателя,

Ф2 = I2ср ω2

где I2ср - средняя сила света отраженного излучения, распространяющегося в пределах телесного угла ω2

Если пренебречь потерями на отражение, считая, то Ф1 = Ф2, получим

I1ср ω1= I2ср ω2, а так как ω1 ≥ ω2 то сила света отраженных лучей существенно возрастает по сравнению с силой света источника. Очевидно, что чем больше значение ω1 или, как это показано на рис. 4.2, угол охвата 2φ, тем выше степень использования светового потока. Однако, поскольку φ является функцией диаметра D и фокусного расстояния f его эффективное значение определяется как альтернативное между большим диаметром, ограниченным конструктивными, экономическими и эстетическими соображениями, и малым фокусным расстоянием, обусловливающим увеличенную глубину и тем самым затрудняющим штамповку.

В современных конструкциях фар угол охвата 2φ, как правило, не превышает 240°, что соответствует использованию 75 % светового потока равномерно излучающего источника.

Степень концентрации светового потока можно уменьшить расфокусировкой тела накала, т. е. изменением его положения относительно точки фокуса и соответствующим изменением хода лучей.

Коэффициент отражения ρ оптической системы — отношение отраженного потока к световому потоку, падающему на отражающую поверхность:

ρ = Fотр/Fпад

Коэффициентом пропускания т оптической системы называется отношение светового потока, прошедшего через тело, к световому потоку, падающему на это тело:

τ = Fпрош/Fпад

Коэффициент поглощения у оптической системы — отношение светового потока, поглощенного системой, к световому потоку, падающему на данную систему:

γ = Fпогл/Fпад.

Большая часть светового потока источника света отражается оптической системой в пределах телесного угла охвата и после отражения направляется вдоль оптической оси внутри сравнительно малого телесного угла излучения. Вследствие этого увеличивается концентрация светового потока внутри угла излучения. При этом оптическая система может характеризоваться коэффициентом усиления

Kу = Imax/I0

где Imax — максимальная сила света преобразованного светового потока оптической системы;

I0 — сила света источника, помещенного в оптическую систему.

Многие из перечисленных параметров определяются материалами, из которых изготовляют элементы осветительных приборов.

Коэффициент отражения ρ этих материалов высокий (0,6—0,9).

Основным требованием, предъявляемым к осветительным автотракторным приборам, является обеспечение видимости в темное время суток. Причины ухудшения условий видимости в темное время суток следующие:

недостаточная или неравномерная освещенность дороги и предметов на ней;

снижение способности зрительного аппарата различать предметы в результате воздействия встречных источников.

Одним из основных направлений в решении этого вопроса является разработка конструкции фар с рациональным светораспределением. Рациональным свето-распределением считается такое, при котором достигается освещение препятствий на проезжей части дороги на расстоянии 60— 80 м от автомобиля. При этом освещенность должна быть минимальной в зоне расположения глаз водителя встречного транспорта. Освещенность проезжей части и препятствий на ней, создаваемая фарами, уменьшается с увеличением расстояния до препятствия. Если на расстоянии до 10 м освещенность проезжей части от пучка фар достигает 50 лк и более, то уже на расстоянии 30—50 м она снижается до 2—3 лк. Принято считать, что освещенность препятствия на фоне полотна дороги 2 лк является достаточной для своевременного обнаружения препятствия. Такую освещенность дорожного полотна и препятствий на нем создают современные фары на расстоянии 180— 250 м при дальнем свете и на расстоянии 50 — 75 м при ближнем свете.

Фары

Все автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для передвижения по дорогам, должны быть оборудованы фарами дальнего и ближнего света.

В 1958 г. была организована Европейская Экономическая Комиссия при Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) во главе с Комитетом по внутреннему транспорту для разработки единых требований на осветительные и светосигнальные приборы. ЕЭК ООН приняла и утвердила ряд правил, содержащих требования к автомобильным фарам, лампам накаливания для фар и фонарей, световозвращателям, светосигнальным фонарям, галогенным автомобильным лампам. Так, например, Правила № 1 содержат единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар с асимметричным ближним и дальним светом или с тем и другим из них.

В соответствии с требованиями ГОСТ 8769—75 фары ближнего и дальнего света должны быть установлены на автомобиле на определенных расстояниях от поверхности дорожного полотна и наружного края транспортного средства.