- •Условия эксплуатации автотракторного электрооборудования. Основные технические требования

- •Основные технические требования, предъявляемые к автотракторному электрооборудованию

- •Условные обозначения изделий электрооборудования

- •Лекция 2 Системы электропитания Общие сведения о системах электропитания автомобилей и тракторов

- •Лекция 3 Автомобильные генераторы

- •Принцип работы генератора переменного тока

- •Природа индукционного тока сила Лоренца

- •Принцип действия синхронного генератора

- •Основные понятия об обмотках статора

- •Электродвижущая сила катушки

- •Автомобильные вентильные генераторы с клювообразным ротором

- •Характеристики вентильных генераторов.

- •Характеристика холостого хода

- •Внешние характеристики

- •Токоскоростная характеристика

- •Регулировочно-скоростные характеристики

- •Конструкция автомобильного вентильного генератора

- •Вентильные генераторы индукторного типа

- •Лекция 4 Регулирование напряжения автотракторных генераторов

- •Бесконтактные регуляторы напряжения

- •Полупроводниковый диод.

- •Стабилитрон.

- •Транзистор

- •Тиристор

- •Бесконтактные транзисторные регуляторы напряжения

- •Транзисторный регулятор напряжения с коллекторной обратной связью.

- •Температурная стабильность полупроводниковых регуляторов напряжения.

- •Конструкция полупроводниковых регуляторов напряжения

- •Расчет регуляторов напряжения

- •Лекция 5 Аккумуляторные батареи. Назначение. Основные требования

- •Электролитическая проводимость.

- •Принцип работы. Основные электрохимические процессы в свинцово – кислотной батарее

- •Характеристики аккумуляторных батарей

- •Способы заряда аккумуляторных батарей.

- •Параллельная работа генератора и аб.

- •Лекция 6 Системы электростартерного пуска

- •Пусковые мощность, момент сопротивления, частота вращения

- •Структурная схема системы электростартерного пуска.

- •Передаточное число привода от стартера к двигателю.

- •Электродвигатели постоянного тока

- •Правило левой руки

- •Правило правой руки

- •Рамка с током в магнитно поле.

- •Постоянная эдс

- •Основы, теорий электрических стартеров

- •Конструкция и принцип работы электростартеров

- •Схемы управления электростартерами.

- •Основные характеристики аккумуляторных батарей в режиме пуска двс

- •Методика подбора электропусковой системы двигателя внутреннего сгорания.

- •Лекция 7 Системы зажигания Общие сведения о системах зажигания

- •Теория батарейного зажигания Закон электромагнитной индукции Фарадея

- •Взаимоиндукция

- •Замыкание контактов прерывателя (процесс нкопления энергии)

- •Размыкание контактов прерывателя

- •Пробой искрового промежутка свечи

- •Пробой искрового промежутка свечи

- •Вольт-амперная характеристика протекания электрического разряда в газовом промежутке

- •Достоинства и недостатки контактной системы зажигания

- •Конструкция элементов системы батарейного зажигания Свечи зажигания

- •Катушка зажигания

- •Прерыватель-распределитель

- •Электронные батарейные системы зажигания

- •Бесконтактная транзисторная система зажигания.

- •Система зажигания с накоплением энергии в емкости.

- •Системы зажигания от магнето

- •Требования к системам зажигания. Основные параметры

- •Расчет элементов батарейной системы зажигания Катушка зажигания.

- •Расчет электромагнитных параметров катушки зажигания.

- •Лекция 8 Информационная система Общие сведения

- •Цифровая информационная система

- •Визуальные индикаторы

- •Лекция 9 Система освещения автомобилей и тракторов

- •Классификация систем освещения

- •Фары с европейской системой светораспределения

- •Светосигнальные фонари

- •Лекция 10 Электрические сети автомобиля

- •Растет электрической цепи автомобиля

- •Контакты

Размыкание контактов прерывателя

После окончания процесса накопления энергии контакты прерывателя

(датчика) размыкают цепь. Ток в первичной обмотке прерывается. В этот момент магнитное поле начинает исчезать.

В первичной и вторичной обмотках трансформатора индуцируется напряжение. По закону индукции напряжение, индуцируемое во вторичной обмотке, тем выше, чем больше коэффициент трансформации и первичный ток в момент его прерывания. Время размыкания контактов соответствует моменту зажигания.

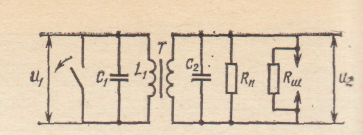

Для анализа процесса, протекающего после размыкания контактов (второй этап), удобно воспользоваться схемой замещения, приведенной на рис. 118.

Рис. 118. Схема замещения. батарейной, системы зажигания после размыкания контактов (второй этап)

Rn - эквивалентное сопротивление потерь в системе; Rш - сопротивление, учитываюoее нагар в свече зажигания: С2 - суммарная емкость вторичной цепи

Такая модель имеет два магнитосвязанных колебательных контура, каждый из которых содержит емкость (С1 — конденсатор первичной цепи, С2 — распределенная емкость вторичной цепи), индуктивность (L1, L2 — индуктивности соответственно первичной и вторичной обмоток трансформатора зажигания), эквивалентное активное сопротивление (R1, R2 — суммарные активные сопротивления соответственно первичной и вторичной цепей). Во вторичный контур включены шунтирующее сопротивление Rш и сопротивление потерь Rп, имитирующие утечки тока на свече и магнитные потери.

В момент размыкания контактов датчика электромагнитная энергия, запасенная в индуктивностях, преобразуется в энергию электрического поля конденсаторов С1 и С2 и частично превращается в теплоту. В результате процесса перезаряда реактивных элементов в системе возникают затухающие колебания. Если при автоколебаниях не происходит пробоя искрового промежутка свечи (режим холостого хода трансформатора), то сила тока и напряжение в первичном и вторичном колебательных контурах будут изменяться по закону затухающих колебаний. При этом сила тока первичной обмотки будет изменяться по косинусоидальному закону, а напряжение — по синусоидальному. Через четверть периода при силе тока i1 = 0 вся энергия магнитного поля преобразуется в энергию электромагнитного поля конденсаторов С1 и С2. Следовательно, в этот момент напряжения u1 и u2 достигнут максимальных значений (Рис. 119).

Рис. 119. Изменение напряжения U1 в зависимости от времени t при следующих зарядах и разрядах емкостей С1 и С2:

0 - а — первоначальный заряд; а - b — первоначальный разряд; b - с; d - е последующие заряды; с - d; е - d — последующие разряды

Для вторичного напряжения можно записать

u2 = IрXckтрke-δtsinωt = (Iр/ωC)kтрke-δtsinωt

где ω = √1/L1Cэ – 1/4Rэ2Cэ2 - частота собственных электрических колебаний; Сэ= С1 + С2kтр2 - эквивалентная емкость системы зажигания, приведенная к первичной обмотке;

С1 - емкость первичной цепи (емкость конденсатора);

С2 - распределенная емкость вторичной цепи;

kтр = W2/W1 - коэффициент трансформации (W1, W2 — число витков первичной и вторичной обмоток);

Rэ = (RпRш/ Rп + Rш)·1/kтр2 — эквивалентное сопротивление потерь системы

зажигания;

Rп — сопротивление потерь в системе;

Rш — сопротивление, шунтирующее искровой промежуток свечи;

K = M/√L1L2 коэффициент магнитной связи между обмотками;

М — коэффициент взаимоиндукции;

L1, L2 — индуктивности первичной и вторичной обмоток;

δ = 1/2RэCэ — коэффициент затухания колебательного процесса.

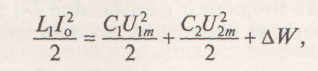

Точно описать колебательные процессы сложно, поэтому оценку величины вторичного напряжения можно получить из уравнения электрического баланса в контурах первичной и вторичной цепей

где U1m, U2m — максимальные значения соответственно первичного и вторичного напряжений; ΔW — потери энергии в колебательных контурах.

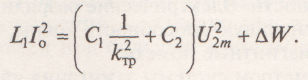

Напряжение на первичной обмотке можно выразить следующим образом: U1m = U2m/kтр. Тогда уравнение (4.2) примет вид

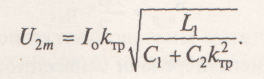

Решая это уравнение и пренебрегая потерями энергии, получим выражение для максимального значения вторичного напряжения

Это выражение не учитывает потери энергии в сопротивлении нагара, шунтирующего искровой промежуток свечи, магнитные потери в стали, электрические потери в искровом промежутке распределителя и в дуге на контактах прерывателя, которые приводят к снижению вторичного напряжения. На практике для учета потерь в контурах вводят в виде множителя коэффициент µ, выражающий уменьшение максимального напряжения из-за потерь энергии:

U2m = Ip kтр (√ L1/C1 + С2 kтр) · ή,

где ή = exp [- arctg√(4Rэ2Cэ/L1– 1)/ (4Rэ2Cэ/L1– 1)], тогда

U2m = Ip kтр (√ L1/C1 + С2 kтр) · exp - [ arctg√(4Rэ2Cэ/L1– 1)]/(4Rэ2Cэ/L1–1).

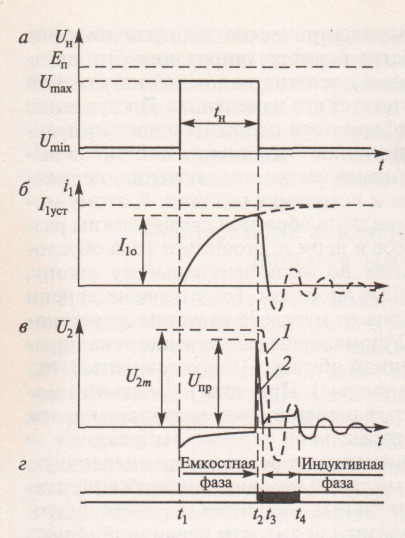

Коэффициент µ для контактных систем составляет 0,75 ...0,85. Изменение первичного тока i1 и вторичного напряжения U2 в процессе работы датчика показано на рис. 3.2, б, в.

Рис. 3.2. Временные диаграммы формирования импульса зажигания:

а — импульс накопления; б — ток в первичной обмотке; в — напряжение на вторичной обмотке; г — фазы искрового разряда

При размыкании контактов первичный ток i1 совершает несколько периодов затухающих колебаний до тех пор, пока энергия, запасенная в магнитном поле катушки, не израсходуется на нагрев сопротивления R1 контура первичной цепи.

Если искровой промежуток вторичной цепи сделать настолько большим, чтобы пробоя не произошло (режим холостого хода или открытой цепи), то вторичное напряжение U2, так же как и первичный ток, совершит несколько затухающих колебаний (см. рис. 119).