- •1) В. Возникновение и развитие педагогической профессии.

- •2) Вопрос. Социальные и профессиональные, профессионально-педагогические функции учителя начальных классов и особенности педагогической деятельности.

- •3) Вопрос. Профессиональные функции педагога, особенности его профессии.

- •4 Вопрос. Педагогическая компетенция и её составляющие.

- •5 Вопрос. Важнейшие черты и качества учителя.

- •Личностные качества педагога

- •6 Вопрос. Роль учителя в развитии общества.

- •7 Вопрос. Личность ребёнка как самоценность и субъект педагогического процесса.

- •Младший школьный возраст.

- •9) Вопрос. Общее представление о педагогике как гуманитарной науке.

- •10) Вопрос. Объективные социально-экономические предпосылки возникновения и развития педагогической теории и этапы её становления.

- •11) Вопрос. Предмет и объект педагогики.

- •12) Вопрос. Основные категории педагогики.

- •14) Вопрос. Отрасли педагогических знаний.

- •15) Вопрос. Связь педагогики с другими науками о человеке.

- •16) Вопрос. Общекультурное значение педагогики.

- •17) Вопрос. Педагогическая деятельность как социальное созидание личности.

- •18) Вопрос. Понятие «Методология педагогической науки».

- •19) Вопрос. Организация педагогического исследования.

- •20) Вопрос. Система образования, образовательные программы, образовательные учреждения Беларуси.

- •21) Вопрос. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса в высшей педагогической школе.

- •22) Вопрос Самообразование и самовоспитание в системе подготовки студентов к педагогической деятельности.

- •1. Основные термины

- •2. Функции самообразования (по м. Князевой)

- •23) Вопрос. Образование, воспитание и педагогическая мысль в первобытном, рабовладельческом и феодальном обществе.

- •24) Воспитание, школа и педагогическая мысль в рабовладельческом обществе

- •Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Греции

- •Воспитание детей в Спарте.

- •Воспитание и школа в Афинах.

- •25) Вопрос. Педагогические идеи древнегреческого философа Демокрита.

- •Педагогические взгляды Демокрита.

- •26) Вопрос. Педагогические идеи древнегреческого философа Сократа.

- •27) Вопрос. Педагогические идеи древнегреческого философа Платона.

- •28) Вопрос. Педагогические идеи древнегреческого философа Аристотеля.

- •29) Вопрос. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения.

- •30) Вопрос. Основоположник педагогической науки я.А.Коменский.

- •Принцип природосообразности воспитания

- •Всеобщее обучение

- •Требования к обучению и дидактические принципы:

- •31) Вопрос. Разработка я.А.Коменским возрастной периодизации и создание классно-урочной системы обучения.

- •32) Вопрос. Школьное образование в Западной Европе.

- •33) Вопрос. Классики западноевропейской педагогики XIX века.

- •34) Вопрос. Обоснование и.Г.Песталоцци теории элементарного образования и развивающего обучения.

- •Роль матери и семьи в деле воспитания

- •35) Вопрос. Иоганн Фридрих Гербарт о содержании и методах нравственного воспитания детей и функциях управления в учебно-воспитательном процессе.

- •36) Вопрос. Принципы природосообразности, самодеятельности и культуросообразности в педагогической теории Адольфа Дистервега.

- •37)Вопрос. Общая характеристика развития образования в конце XX века.

- •39) Вопрос. Школа и педагогическая мысль в XVIII веке.

- •Деятельность гениального учёного м. В. Ломоносова.

- •Педагогические взгляды а. Н. Радищева.

- •38) Вопрос. Воспитание и обучение детей в Киевском и Московском государствах.

- •40) Вопрос. Роль школьных реформ в развитии начального образования.

- •41) Вопрос. Типы русской начальной школы.

- •42) Вопрос. Философские и естественнонаучные основы педагогической теории к.Д.Ушинского.

- •43) Вопрос. Дидактика начального образования к. Д. Ушинского.

- •Николай Иванович Пирогов (1810-1881)

- •Педагогическая деятельность.

- •Педагогические идеи.

- •Василий Иванович Водовозов (1825-1870)

- •Педагогическая деятельность.

- •Педагогические взгляды.

- •46) Вопрос. Авторские начальные школы н.Ф.Бунакова, н.А.Кофта, с.А.Рачинского. Николай Александрович Корф (1834-1883)

- •Николай Федорович Бунаков (1837-1904) Биографическая справка.

- •47) Вопрос. Развитие теории и практики начального образования в педагогическом наследии л.Н.Толстого.

- •48) Вопрос Учебные книги л.Н.Толстого для народной школы.

- •49) Вопрос. Идеи демократической педагогики в трудах в.П.Вахтерова. Василий Порфирьевич Вахтеров (1853-1924)

- •Педагогическая деятельность.

- •Педагогические взгляды.

- •50) Вопрос. Идеи демократической педагогики в трудах л.Ф.Каптерева. Петр Федорович Каптерев (1849-1922)

- •Петр Францевич Лесгафт (1837-1909)

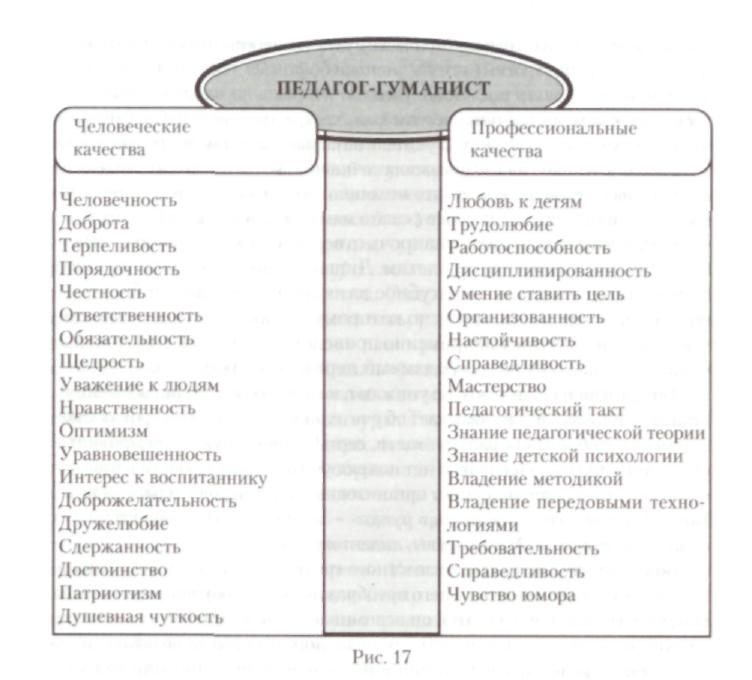

5 Вопрос. Важнейшие черты и качества учителя.

В этих условиях особую важность приобретают человеческие качества педагога, которые становятся профессионально значимыми для создания благоприятных отношений в учебно-воспитательном процессе. В ряду этих качеств человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, справедливость, обязательность, объективность, щедрость, уважение к людям, высокая нравственность, оптимизм, эмоциональная уравновешенность, потребность общения, интерес к жизни воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, отзывчивость, эмоциональная культура и многие другие. Обязательное для учителя качество — гуманизм, т. е. отношение к растущему человеку как высшей ценности на земле, выражение этого отношения в конкретных делах и поступках. Ученики видят эти проявления и следуют им сперва неосознанно, постепенно приобретая опыт гуманного отношения к людям.

Учитель — это всегда активная, творческая личность. Он выступает организатором повседневной жизни школьников. Пробуждать интересы, вести учеников за собой может только человек с развитой волей, где личной активности отводится решающее место. Педагог — образец для подражания, побуждающий детей следовать за ним.

Профессионально необходимыми качествами учителя являются выдержка и самообладание. Профессионал всегда, даже при самых неожиданных обстоятельствах (а их бывает немало) обязан сохранить за собой ведущее положение в учебно-воспитательном процессе.

Душевная чуткость в характере учителя — своеобразный барометр, позволяющий ему чувствовать состояние учеников, их настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в нём больше всего нуждается. Такой учитель осознает свою личную ответственность за судьбы подрастающего поколения.

Неотъемлемое профессиональное качество учителя — справедливость. По роду своей деятельности педагог вынужден систематически оценивать знания, умения, поступки учеников. Поэтому важно, чтобы его оценочные суждения соответствовали уровню развития школьников.

Воспитатель обязан быть требовательным. Это важнейшее условие его успешной работы. Высокие требования учитель прежде предъявляет к себе, ибо нельзя требовать от других того, чем не владеешь сам.

Нейтрализовать сильное напряжение, присутствующее в педагогическом процессе, помогает воспитателю чувство юмора. Недаром говорят: веселый педагог обучает лучше угрюмого.

Отдельно следует сказать о профессиональном такте педагога как особого рода умении строить свои отношения с воспитанниками. Педагогический такт — это соблюдение чувства меры в общении с учениками. Сердцевиной педагогического такта выступает уважение к личности воспитанника. Понимание детей предостерегает учителя от бестактных поступков, подсказывая ему выбор оптимальных средств воздействия в конкретной ситуации.

Личностные качества педагога

Личностные качества в учительской профессии неотделимы от профессиональных. Профессиональные качества связаны с получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов деятельности. Среди них: владение предметом преподавания, методикой преподавания предмета, психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогического труда, организаторские умения и навыки, педагогический такт, педагогическая техника, владение технологиями общения, ораторское искусство и другие качества. Любовь к своему профессиональному труду — качество, без которого не может быть педагога. Слагаемые этого качества — добросовестность и самоотверженность, радость при достижении воспитательных результатов, постоянно растущая требовательность к себе, к своей педагогической квалификации.

Личность современного учителя во многом определяется его эрудицией, высоким уровнем культуры. Тот, кто хочет свободно ориентироваться в современном мире, должен много знать.

В начальной школе учитель — идеал, требования его — закон. Что бы там ни говорили дома, категорическое «А Марья Ивановна сказала так» моментально снимает все проблемы. Увы, идеализация учителя продолжается недолго и имеет тенденцию к сокращению.

Сельские школьники единодушно согласились, что их учитель, точнее учительница, — превосходный мастер своего дела. У многих ребят к этому времени уже складывается свой образ учителя.

Небезынтересно отметить, что качества «хороший» и «добрый» отождествляются: хороший учитель обязательно добрый, добрый — всегда хороший. Кроме того, учитель должен быть умным «...чтобы всё знал и сразу отвечал на все вопросы». Он любит детей, а дети любят его. Учитель самый справедливый человек: ставит правильные, заслуженные отметки и лучшим ученикам в конце четверти «...не подставляет оценок, которых у них не было». Весьма ценится сдержанность: «чтобы не кричал, не разобравшись», «выслушивал ответы до конца». А, кроме того, учитель: аккуратный (подразумевается красота учителя, вкус в одежде, прическе), умеет интересно рассказывать, вежливый, скромный) строгий («чтобы ученики боялись и любили (!) учителя»), знает материал («а не так, чтобы ученики исправляли на доске ошибки»), ласковый, как мама, бабушка, веселый, как сестра, требовательный («потому что я могу учиться на "9" и "10", а учитель не спрашивает и мало требует, я и не учусь»).

Гуманистическая школа напрочь отвергает дидактогению — черствое, бездушное отношение к детям. Дидактогения — явление древнее. Еще в старину поняли её пагубное влияние на обучение и был даже сформулирован закон, согласно которому грубое, бездушное отношение учителя к ученику непременно приведёт к отрицательным последствиям.

Теперь в школах не бьют, не унижают, не оскорбляют, а дидактогения... осталась. Ю. Азаров рассказывает об учительнице, которая на уроках главное место отводила «порядку»: «дети, сесть!», «дети, руки!», «выровняться!», «дети, ноги»... Несколько лет подряд учительницу ставили в пример: она владеет классом, она умеет организовывать ребят, она держит класс... Вот это последнее — «держать в руках» — наиболее точно характеризует сущность её метода.

Ни одна профессия не предъявляет человеку столь высоких требований, как учительская. Посмотрим на итоговую таблицу необходимых профессиональных качеств и попытаемся «примерить» их на себя.

Мы видим, как много нам ещё предстоит работать над собой, чтобы смело войти в класс и сказать: «Здравствуйте, дети, я ваша учительница».