- •Микробиология.

- •Вирусы герпеса. Таксономия. Классификация. Характеристика.

- •2. Понятие о химиотерапии и антибиотиках. Механизм действия антибиотиков.

- •3. Аллергические пробы, их сущность, применение в диагностике инфекционных болезней.

- •4. Синегнойная палочка. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Принципы лечения и профилактики.

- •5. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета.

- •6. Антибиотики (природные и синтетические). Источники и способы получения. Классы антибиотиков.

- •7. Возбудители полиомиелита. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

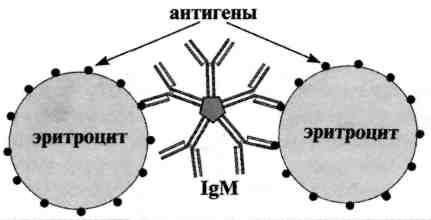

- •8. Иммуноглобулины, структура и функции. Классы иммуноглобулинов.

- •9. Микрофлора воздуха и методы ее исследования.

- •10. Вирус кори. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение. Понятие о медленных вирусных и прионных инфекциях.

- •11. Комплемент, его структура, функции, пути активации.

- •12. Особенности микробиологической диагностики при карантинных инфекциях.

- •13. Возбудитель гонореи. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика гонореи. Специфическое лечение.

- •14. Классы иммуноглобулинов, их характеристика.

- •15. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам.

- •16. Возбудитель дифтерии. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Выявление антитоксического иммунитета. Специфическая профилактика и лечение.

- •17. Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости.

- •18. Реакция связывания комплемента. Механизм. Компоненты. Применение.

- •19. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •20. Основные принципы классификации микробов. Классификация простейших.

- •21. Живые вакцины, получение, применение. Достоинства и недостатки.

- •22. Возбудители лейшманиозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •23. Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •24. Серологические реакции, применяемые при диагностике вирусных инфекций.

- •25. Возбудитель сифилиса. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •26. Механизмы лекарственной устойчивости возбудителей инфекционных болезней. Принципы рациональной антибиотикотерапии.

- •27. Реакция преципитации. Механизм. Компоненты. Способы постановки. Применение.

- •28. Возбудители боррелиозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Принципы профилактики и лечения.

- •29. Структура и химический состав вирусов и бактериофагов.

- •30. Препараты иммуноглобулинов. Получение, очистка, показания к применению.

- •31. Стрептококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика стрептококковых инфекций. Лечение.

- •32. Понятие об иммунном статусе человека. Оценка иммунного статуса: основные показатели и методы их определения.

- •33. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам.

- •34. Возбудитель легионеллеза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Принципы лечения и профилактики.

- •35. Токсины бактерий, их природа, свойства, получение.

- •36. Методы и цели выделения чистых культур бактерий.

- •37. Возбудители шигеллёза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Принципы профилактики и лечения.

- •38. Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность.

- •39. Медицинская биотехнология, ее задачи и достижения.

- •40. Возбудители лептоспироза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •41. Типы взаимодействия вируса с клеткой. Фазы репродукции вирусов.

- •42. Генно-инженерные вакцины. Принципы получения, применение.

- •43. Возбудитель ботулизма. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •45. Методы культивирования вирусов.

- •46. Возбудитель столбняка. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •47. Классификация гиперчувствительности. Т-зависимая гиперчувствительность и ее клинико-диагностическое значение.

- •48. Микрофлора воды, цели и методы ее микробиологического исследования.

- •49. Возбудители хламидиозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •50. Понятие об инфекционной болезни. Стадии развития и характерные признаки.

- •51. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций.

- •52. Возбудители туберкулеза и микобактериозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика туберкулеза. Специфическая профилактика и лечение.

- •53. Плазмиды бактерий, их функции и свойства. Использование в генной инженерии.

- •54. Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки.

- •55. Стафилококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых стафилококками. Специфическая профилактика и лечение.

- •56. Типы и механизмы питания бактерий.

- •57. Реакция пассивной гемагглютинации. Механизм, компоненты, применение.

- •58. Возбудители гепатитов а и е. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.

- •59. Видовой (наследственный) иммунитет. Неспецифические факторы защиты организма.

- •60. Основные принципы культивирования бактерий.

- •61. Возбудитель натуральной оспы. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •62. Механизмы формирования лекарственной устойчивости бактерий.

- •63. Неполные антитела. Реакция Кумбса. Механизм. Компоненты. Применение.

- •64. Арбовирусы. Классификация. Характеристика. Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых арбовирусами. Специфическая профилактика и лечение.

- •65. Роль и.И. Мечникова в формировании учения об иммунитете. Неспецифические факторы защиты организма.

- •66. Понятие об асептике, антисептике, дезинфекции. Методы дезинфекции. Дезинфектанты.

- •67. Возбудитель туляремии. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •68. Особенности противовирусного иммунитета.

- •69. Ферменты бактерий, их значение в идентификации.

- •70. Возбудитель сибирской язвы. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •71. Бактериофаги. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Умеренные и вирулентные бактериофаги. Лизогения.

- •72. Иммуноферментный анализ, механизм, компоненты, применение.

- •73. Возбудители гепатитов в, с, д. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.

- •74. Антигены, определение, основные свойства. Антигены бактерий.

- •75. Методы микробиологической диагностики инфекционных болезней.

- •76. Возбудители орви. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •77. Нормальная микрофлора организма человека и ее функции. Дисбиозы. Эубиотики.

- •78. Антитоксические сыворотки. Получение, очистка, титрование, применение. Осложнения при использовании и их предупреждение.

- •79. Возбудитель эпидемического цереброспинального менингита. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •80. Понятие о клинической иммунологии. Иммунный статус человека и факторы, влияющие на него. Оценка иммунного статуса.

- •81. Применение бактериофагов в медицине и биотехнологии.

- •82. Возбудители эшерихиозов. Таксономия и характеристика. Роль кишечной палочки в норме и патологии. Микробиологическая диагностика энтеральных эшерихиозов. Принципы лечения и профилактики.

- •Структура и функции иммунной системы. Кооперация иммунокомпетентных клеток.

- •84. Особенности биологии вирусов.

- •85. Возбудители бруцеллеза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика бруцеллеза. Специфическая профилактика и лечение.

- •86. Классификация и характеристика онкогенных вирусов.

- •87. Убитые вакцины, получение, применение. Достоинства и недостатки.

- •88. Возбудители холеры. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •89. Классификация антибиотиков по химической структуре, механизму и спектру действия.

- •90. Методы экспресс-диагностики инфекционных болезней.

- •91. Возбудитель токсоплазмоза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •92. Понятие об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. Патогенность и вирулентность бактерий.

- •93. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций.

- •94. Возбудители сальмонеллёзов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика сальмонеллёзов. Принципы профилактики и лечения.

- •95. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения.

- •96. Понятие об иммуномодуляторах. Принципы действия. Применение.

- •97. Классификация грибов. Характеристика. Роль грибов в патологии человека. Микробиологическая диагностика микозов. Специфическое лечение.

- •98. Механизмы передачи генетического материала у бактерий.

- •99. Анатоксины. Получение, очистка, титрование, применение.

- •100. Возбудители малярии. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •101. Иммунокомпетентные клетки: т и в – лимфоциты, макрофаги, их кооперация.

- •102. Тинкториальные свойства бактерий. Простые и сложные методы окраски.

- •103. Возбудитель бешенства. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.

- •104. Понятие о клинической микробиологии. Роль условно-патогенных микроорганизмов в патологии человека.

- •105. Агглютинирующие адсорбированные сыворотки. Приготовление, применение.

- •106. Возбудитель чумы. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •107. Способы получения энергии бактериями (дыхание, брожение). Методы культивирования анаэробов.

- •108. Моноклональные антитела. Принципы получения и применение.

- •109. Возбудитель кишечного иерсиниоза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Принципы профилактики и лечения.

- •110. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы патогенности.

- •111. Понятие о стерилизации, методы, аппаратура.

- •112. Возбудители коклюша и паракоклюша. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •Осложнения антибиотикотерапии, их предупреждение. Принципы рациональной антибиотикотерапии.

- •114. Молекулярно-генетические методы диагностики инфекционных болезней.

- •115. Возбудитель вич-инфекции. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •116. Антителообразование: первичный и вторичный иммунный ответ.

- •117. Вакцины, определение. Классификация. Требования, предъявляемые к вакцинным препаратам.

- •118. Возбудители гриппа. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •119. Первичные и вторичные иммунодефициты. Диагностика, лечение.

- •120. Искусственные питательные среды, их классификация. Требования, предъявляемые к питательным средам.

- •121. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •122. Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •123. Интерфероны. Природа, способы получения. Применение.

- •124. Возбудитель сыпного тифа и болезни Брилля-Цинссера. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •125. Лекарственная устойчивость бактерий. Механизмы. Пути преодоления.

- •126. Химические вакцины. Получение. Достоинства. Применение. Роль адъювантов.

- •127. Возбудитель клещевого энцефалита. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.

- •128. Анафилактический шок и сывороточная болезнь. Причины возникновения, механизмы. Предупреждение анафилактического шока.

- •129. Внутривидовая идентификация бактерий (эпидемиологическое маркирование).

- •130. Возбудитель лихорадки Ку. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •131. Нормальная микрофлора организма человека и её функции. Дисбиозы. Эубиотики.

- •132. Реакция иммунофлюоресценции. Механизм, компоненты, применение.

- •133. Неспорообразующие анаэробы. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическое лечение.

- •134. Структура вирусов. Принципы классификации вирусов.

- •135. Реакция нейтрализации токсина антитоксином. Механизм. Способы постановки, применение.

57. Реакция пассивной гемагглютинации. Механизм, компоненты, применение.

Реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, РПГА) основана на использовании эритроцитов (или латекса) с адсорбированными на их поверхности антигенами или антителами, взаимодействие которых с соответствующими антителами или антигенами сыворотки крови больных вызывает склеивание и выпадение эритроцитов на дно пробирки или ячейки в виде фестончатого осадка.

Компоненты. Для постановки РНГА могут быть использованы эритроциты барана, лошади, кролика, курицы, мыши, человека и другие, которые заготавливают впрок, обрабатывая формалином или глютаральдегидом. Адсорбционная емкость эритроцитов увеличивается при обработке их растворами танина или хлорида хрома.

Антигенами в РНГА могут служить полисахаридные АГ микроорганизмов, экстракты бактериальных вакцин, АГ вирусов и риккетсий, а также другие вещества.

Эритроциты, сенсибилизированные АГ, называются эритроцитарными диагностикумами. Для приготовления эритроцитарного диагностикума чаще всего используют эритроциты барана, обладающие высокой адсорбирующей активностью.

Применение. РНГА применяют для диагностики инфекционных болезней, определения гонадотропного гормона в моче при установлении беременности, для выявления повышенной чувствительности к лекарственным препаратам, гормонам и в некоторых других случаях.

Механизм. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) отличается значительно более высокой чувствительностью и специфичностью, чем реакция агглютинации. Ее используют для идентификации возбудителя по его антигенной структуре или для индикации и идентификации бактериальных продуктов — токсинов в исследуемом патологическом материале. Соответственно используют стандартные (коммерческие) эритроцитарные антительные диагностикумы, полученные путем адсорбции специфических антител на поверхности танизированных (обработанных танином) эритроцитов. В лунках пластмассовых пластин готовят последовательные разведения исследуемого материала. Затем в каждую лунку вносят одинаковый объем 3 % суспензии нагруженных антителами эритроцитов. При необходимости реакцию ставят параллельно в нескольких рядах лунок с эритроцитами, нагруженными антителами разной групповой специфичности.

Через 2 ч инкубации при 37 °С учитывают результаты, оценивая внешний вид осадка эритроцитов (без встряхивания): при отрицательной реакции появляется осадок в виде компактного диска или кольца на дне лунки, при положительной реакции — характерный кружевной осадок эритроцитов, тонкая пленка с неровными краями.

58. Возбудители гепатитов а и е. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика.

Острая инфекционная болезнь, с лихорадкой, поражением печени. Антропоноз.

Таксономия, морфология, антигенная структура: Семейство Picornaviridae род Hepatovirus. Типовой вид — имеет один серотип. Это РНК-содержащий вирус, просто организованный, имеет один вирусоспецифический антиген.

Культивирование: Вирус выращивают в культурах клеток. Цикл репродукции более длительный, чем у энтеровирусов, цитопатический эффект не выражен.

Резистентность: Устойчивостью к нагреванию; инактивируется при кипячении в течение 5 мин. Относительно устойчив во внешней среде (воде).

Эпидемиология. Источник - больные. Механизм заражения — фекально-оральный. Вирусы выделяются с фекалиями в начале клинических проявлений. С появлением желтухи интенсивность выделения вирусов снижается. Вирусы передаются через воду, пищевые продукты, руки.

Болеют преимущественно дети в возрасте от 4 до 15 лет.

Патогенез: Обладает гепатотропизмом. После заражения репликация вирусов происходит в кишечнике, а оттуда через портальную вену они проникают в печень и реплицируются в цитоплазме гепатоцитов. Повреждение гепатоцитов возникает в результате иммунопатологических механизмов.

Клиника. Инкубационный период - от 15 до 50 дней. Начало острое, с повышением т-ры и тошнотой, рвотой). Возможно появление желтухи на 5-й день. Клиническое течение заболевания легкое, без особых осложнений. Продолжительность заболевания 2 нед. Хронические формы не развиваются.

Иммунитет. После инфекции - стойкий пожизненный иммунитет, связанный с IgG. В начале заболевания в крови IgM, которые сохраняются в организме в течение 4 месяцев и имеют диагностическое значение. Помимо гуморального, развивается и местный иммунитет в кишечнике.

Микробиологическая диагностика. Материал для исследования - сыворотка и испражнения. Диагностика основана главным образом на определении в крови IgM с помощью ИФА, РИА и иммунной электронной микроскопии. Этими же методами можно обнаружить вирусный антиген в фекалиях. Вирусологическое исследование не проводят.

Лечение. Симптоматическое.

Профилактика. Неспецифическая профилактика. Для специфической пассивной профилактики используют иммуноглобулин. Иммунитет сохраняется около 3 мес. Для специфической активной профилактики – инактивированная культуральная концентрированная вакцина. Рекомбинантная генно – инженерная вакцина.

Гепатит Е

Антропоноз, фекально – оральным механизмом передачи.

Таксономия: семейство Caliciviridae. Недавно переведен из семейства в группу гепатит

Е-подобных вирусов.

Структура. Вирион безоболочечный, сферический.. Геном — однонитевая плюс-РНК, которая кодирует РНК-зависимую РНК-полимеразу, папаинподобную протеазу и трансмембранный белок, обеспечивающий внедрение вируса в клетку.

Эпидемиология, клиника. Основной путь передачи — водный. Инкубационный период 2—6 недели. Поражение печени, интоксикацией, желтухой.

Иммунитет. После перенесенного заболевания стойкий.

Микробиологическая диагностика: 1) серологический метод — в сыворотке, плазме крови с помощью ИФА определяют: антитела к вирусу (анти-HEV IgM, анти-HEV IgG); 2) молекулярно-генетический метод — применяют ПЦР для определения РНК вируса (HEV RNA) в кале и в сыворотке крови больных в острой фазе инфекции.

Лечение. Симптоматическое. Беременным рекомендуется введение специфического иммуноглобулина.

Профилактика. Неспецифическая профилактика - улучшение санитарно-гигиенических условий и снабжение качественной питьевой водой. Созданы неживые цельновирионные вакцины, разрабатываются рекомбинантные и живые вакцины.