- •Почвоведение Лекция 13 общие физические свойства почвы

- •Плотность твердой фазы почвы

- •Плотность почвы

- •Пористость почвы

- •Удельная поверхность

- •Физико-механические свойства почвы

- •Практические занятия определение плотности твердой фазы почвы

- •Определение плотности почвы из рассыпного образца в лабораторных условиях

Пористость почвы

Между соприкасающимися элементарными почвенными частицами, микро- и макроагрегатами всегда имеются различного рода пустоты, которые называют порами. По почвенным порам перемещается вода с растворенными в ней веществами, в них содержится воздух. В почвенных порах обитают микроорганизмы, простейшие и другие представители почвенной биоты, по ним в почву проникают корни и корневые волоски растений. Поэтому общий объем порового пространства, размеры и конфигурация пор, составляющих это пространство, важнейшие характеристики почвы.

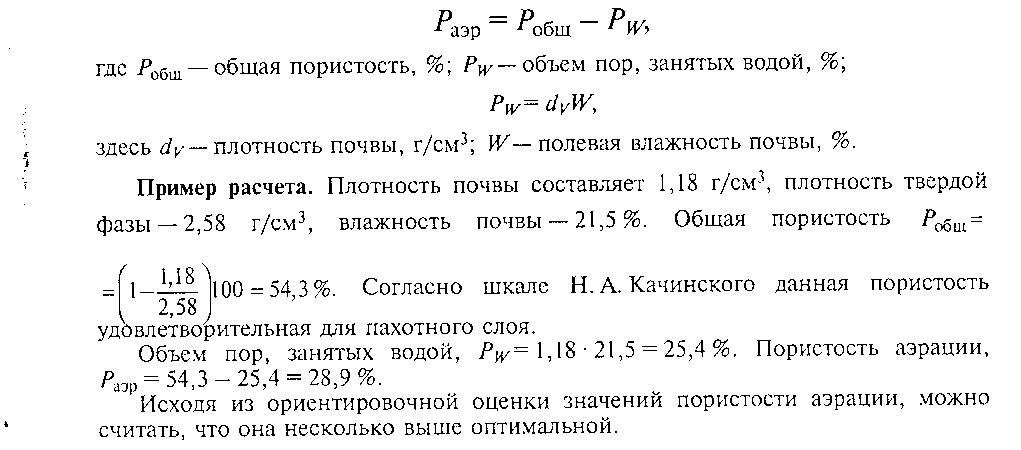

Под пористостью почвы понимают суммарный объем всех пор в единице объема почвы. Общую пористость, %, рассчитывают по формуле:

Формирование пористости почвы происходит в результате действия различных факторов: образования и разрушения структуры, упаковки и переупаковки почвенных частиц, микро- и макроагрегатов, растрескивания почвенной массы под влиянием попеременно действующих процессов нагревания-охлаждения и набухания-усадки, заполнения свободного пространства подвижным почвенным материалом, выщелачивания растворимых веществ, деятельности живых организмов. Величина пористости зависит от гранулометрического состава и характера структуры, содержания гумуса и биогенности почвы, а в агроценозах — от обработки и приемов окультуривания.

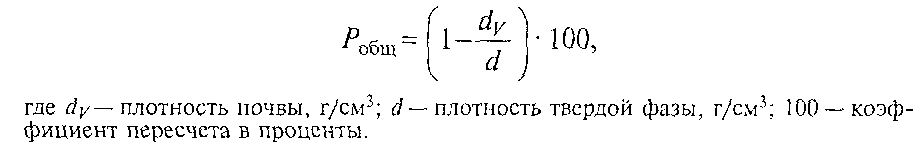

Почвенные поры имеют различный размер и конфигурацию. Самые мелкие поры сосредоточены внутри агрегатов, более крупные — стыковые поры, поры-трещины, поры-полости располагаются между агрегатами. Существуют также поры-каналы, связанные с ходами корней и почвенных животных, располагающиеся либо между агрегатами, либо частично пересекающие их. В связи с различной локализацией пор общая пористость подразделяется на агрегатную (если поры находятся внутри агрегатов) и межагрегатную (если поры расположены между агрегатами).

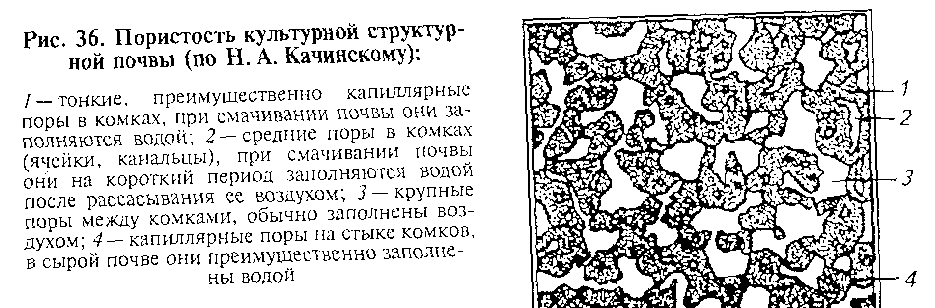

В порах размером до 8000 мкм передвижение и удержание воды при увлажне-нии почвы осуществляется за счёт проявления капиллярных сил, вследствие чего все поры подразделяют на капиллярные и некапиллярные. Поры существуют как внутри, так и между агрегатами (рис. 36).

Некапиллярная пористость обычно выше в почвах с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой (чернозёмы) или с песчаным гранулометрическим составом. Величина капиллярной пористости возрастает по мере увеличения степени дисперсности почв и ухудшения их агрегированности (табл. 69).

Основные

функции, выполняемые порами в почвах,

связаны с процессами газообмена, а также

передвижением и удержанием влаги. Исходя

из этого, по функциональному назначению

выделяют поры аэрации и поры обводнения.

Поры аэрации. Это крупные некапиллярные

(>8000 мкм) и капиллярные (100-8000 мкм) поры.

Обычно вплоть до влажности почвы, равной

предельно-полевой влагоемкости, они

заполнены воздухом. Благодаря наличию

этих пор осуществляется газообмен между

почвенными горизонтами, между почвой

и приземным слоем воздуха. При сильном

увлажнении почвы по порам аэрации

гравитационная влага передвигается в

глубь почвенного профиля, т. е. они

обеспечивают водопроницае-мость почв.

заполнение пор аэрации влагой ведет к

ухудшению воздушного режима почвы и

развитию анаэробных процессов. Это

происходит в результате формирования

в профиле почвы водоупорных горизонтов,

например плужной подошвы, или подъема

уровня грунтовых вод выше критического

уровня.

Поры обводнения. Представлены

капиллярными порами размером 10-100

мкм.

Содержащаяся в них капиллярная влага

находится в подвижном состоянии и

передвигается в направлении градиента

влажности, температуры, напора воды и

т.д. Это влагосохраняющие

и влагопроводящие

поры. Влага,

сосредоточенная в них, доступна для

растений, а максимальное ее количество

обычно соответствует величине

предельно-полевой влагоемкости.

Основные

функции, выполняемые порами в почвах,

связаны с процессами газообмена, а также

передвижением и удержанием влаги. Исходя

из этого, по функциональному назначению

выделяют поры аэрации и поры обводнения.

Поры аэрации. Это крупные некапиллярные

(>8000 мкм) и капиллярные (100-8000 мкм) поры.

Обычно вплоть до влажности почвы, равной

предельно-полевой влагоемкости, они

заполнены воздухом. Благодаря наличию

этих пор осуществляется газообмен между

почвенными горизонтами, между почвой

и приземным слоем воздуха. При сильном

увлажнении почвы по порам аэрации

гравитационная влага передвигается в

глубь почвенного профиля, т. е. они

обеспечивают водопроницае-мость почв.

заполнение пор аэрации влагой ведет к

ухудшению воздушного режима почвы и

развитию анаэробных процессов. Это

происходит в результате формирования

в профиле почвы водоупорных горизонтов,

например плужной подошвы, или подъема

уровня грунтовых вод выше критического

уровня.

Поры обводнения. Представлены

капиллярными порами размером 10-100

мкм.

Содержащаяся в них капиллярная влага

находится в подвижном состоянии и

передвигается в направлении градиента

влажности, температуры, напора воды и

т.д. Это влагосохраняющие

и влагопроводящие

поры. Влага,

сосредоточенная в них, доступна для

растений, а максимальное ее количество

обычно соответствует величине

предельно-полевой влагоемкости.

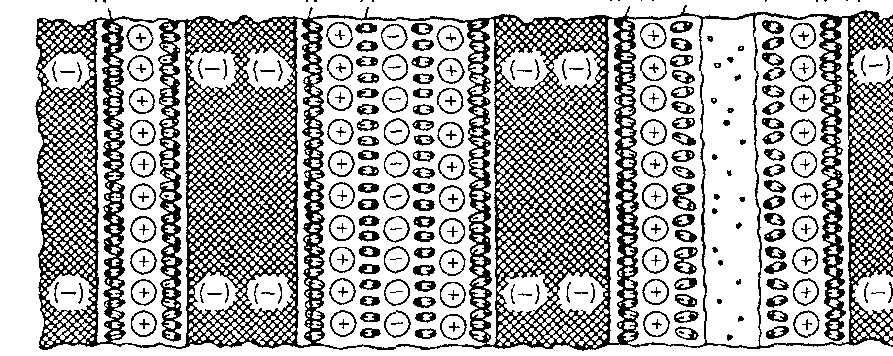

Капиллярные поры размером < 10 мкм заполнены связанной водой, адсорбционной, рыхло- и прочносвязанной, находящейся под действием сорбцион-ных сил почвы. В эти поры не способны проникать корневые волоски, простейшие и водоросли, в них замедляется развитие микроорганизмов, они не участвуют в фильтрации, а влага, содержащаяся в них, весьма труднодоступна или совсем недоступна для растений. Поэтому такие поры называют неактивными. Их количество увеличивается при обесструктуривании и переуплотнении почв. С агрономической точки зрения они не представляют ценности в отличие от активных пор, в которых свободно передвигаются вода и воздух, а также размещается почвенная биота. Схема активных и неактивных пор приведена па рисунке 37. Пористость одно из важнейших свойств почвы, обусловливающих ее водный и воздушный режимы. С этим свойством связаны влагоемкость и воздухоемкость почв,

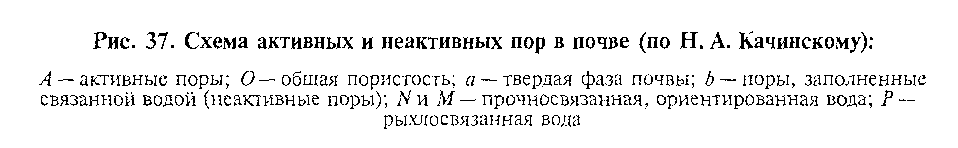

водопроницаемость и водоподъемная способность. Самые высокие показатели общей пористости отмечают в верхних гумусовых горизонтах ночи, составляющих в среднем около 50-60%. В нижележащих горизонтах величина общей пористости существенно снижается и достигает 30-40%. Для оценки общей пористости суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу почв используют шкалу Н.А.Качинского.

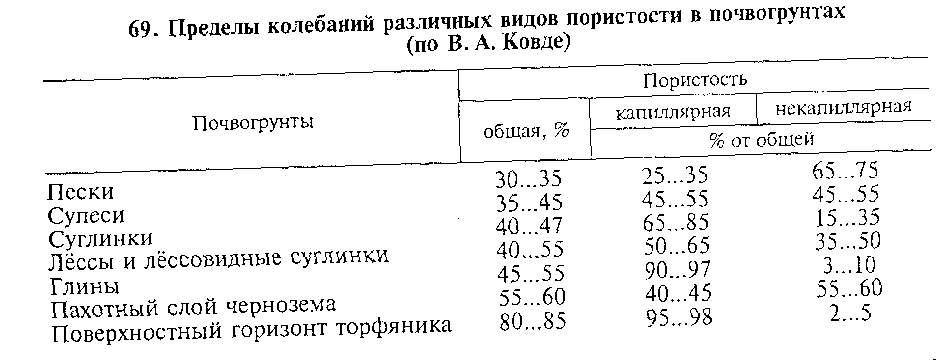

При оптимизации условий для произрастания сельскохозяйственных культур недостаточно оперировать только величиной общей пористости. для создания устойчивого запаса влаги в почве при одновременно хорошем воздухообмене (аэрации) необходимо, чтобы некапиллярная пористость составляла 55-65% от общей. Если она меньше 50%, то происходит ухудшение воздухообмена, что вызывает развитие анаэробных процессов. в агрономическом отношении очень важно чтобы при увлажнении почвы до предельно-полевой влагоемкости пористость аэрации составляла в минершьь1ы почвах не менее 15 % от объема, в торфяных почвах - 30-40%. относительно верхней границы оптимальных значений пористости аэрации единой точки зрения нет. В качестве ориентировочных для минеральных почв можно указать значения пористости аэрации на уровне 20-25% от объема почвы, а в условиях орошения - 30%.

Пористость аэрации, %, вычисляют по формуле: