- •1) Системное строение общества: Элементы и подсистемы.

- •2. Функции общества

- •4. Общество как динамическая саморазвивающаяся система.

- •3) Укажите три фактора, влияющих на социальную мобильность

- •3. Типы функций социальных институтов:

- •3)Назовите две тенденции в развитии современных межнациональных отношений и проиллюстрируйте каждую из них примером.

- •1. Социальное взаимодействие и общественные отношения

- •2.Познание мира виды человеческих знаний.

- •3. Назовите основные особенности политической системы современного российского общества

- •1.Многовариантность общественного развития

- •2. Революции и их виды.

- •II. Классификации (типологии) обществ

- •1. Различные классификации обществ

- •2. Формационный и цивилизационный подходы

- •2.Социализация индивида

- •3.Раскройте на трех примерах различные проявления государственного регулирования рыночной экономики.

- •Понятие общественного прогресса.

- •2 Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте

- •3. Проиллюстрируйте двумя примерами возрастание роли средств массовой информации в политической жизни общества.

- •1.Глобальные проблемы современности и пути их решения

- •2)Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.

- •3. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «цивилизация». Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о цивилизации.

- •1. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.

- •2. Экономика и экономическая наука

- •3. Раскройте на двух примерах взаимосвязь природы и общества.

- •1. Семья и брак.

- •2. Спрос и предложение.

- •1. Рынок труда. Безработица.

- •Тема 18. Безработица

- •2. Понятие культуры. Культура и духовная жизнь

- •3. Назовите три формы рационального познания и проиллюстрируйте каждую из них примерами.

- •1. Роль государства в экономике

- •2. Религия как феномен культуры

- •1. Религия – это

- •3. Элементы религии:

- •5. Функции религии:

- •7. Особенности:

- •8. Уровни, формы и методы научного познания

- •9. Универсальные методы научного познания:

- •11. Классификация социальных наук:

- •12.Социальное и гуманитарное знание:

- •13. Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе

- •3. Приведите три примера выполнения государством внешнеполитических функций

- •Онятие экономического роста

- •Цели, эффективность и качество экономического роста

- •Факторы экономического роста

- •Способы обеспечения экономического роста

- •2. Право в системе социальных норм.

- •2. Признаки правовой нормы

- •4. Виды правовых норм

- •6. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия

- •8. Функции права

- •1. Измерители экономической деятельности. Понятие ввп.

- •2. Система российского права.

- •2. Виды институтов права

- •3. Назовите три вида познания.

- •1. Мораль, её категории.

- •3. Моральные требования и представления:

- •2. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.

- •1. Искусство, его формы, основные направления.

- •1. Искусство:

- •6. Функции искусства:

- •2. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

- •3. Источники современного международного гуманитарного права относятся:

- •4. Механизмы по контролю за соблюдением прав человека:

- •1. Понятие власти.

- •6. Типологии политической власти

- •2. Общественная значимость и личностный смысл образования.

- •1. Глобальные проблемы современности и пути их решения.

- •2. Понятие истины, её критерии.

- •1)Семья и брак.

- •2. Спрос и предложение.

- •1. Роль государства в экономике

- •2. Религия как феномен культуры

- •1. Религия – это

- •3. Элементы религии:

- •5. Функции религии:

- •7. Особенности:

- •8. Уровни, формы и методы научного познания

- •9. Универсальные методы научного познания:

- •11. Классификация социальных наук:

- •12.Социальное и гуманитарное знание:

- •13. Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе

- •3. Приведите три примера выполнения государством внешнеполитических функций

- •1) Системное строение общества: Элементы и подсистемы.

- •1. Понятие общества. Общество – сложное и многозначное понятие

- •2. Функции общества

- •3. Общественные отношения — многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них)

- •4. Общество как динамическая саморазвивающаяся система.

- •1. Мораль, её категории.

- •3. Моральные требования и представления:

- •2. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.

- •1. Понятие власти.

- •6. Типологии политической власти

- •2. Общественная значимость и личностный смысл образования.

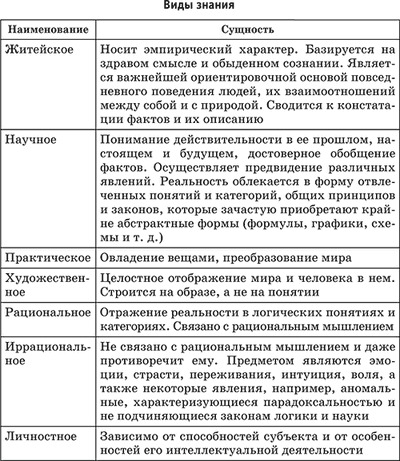

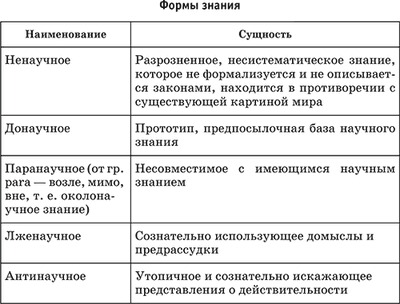

2.Познание мира виды человеческих знаний.

Познание - совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Познание является основным предметом гносеологии (теории познания).

На современном уровне теория познания являет собой результат обобщения всей истории развития познания мира. Она исследует природу человеческого познания, формы и закономерности перехода от поверхностного представления о вещах (мнения) к постижению их сущности (истинного знания), а в связи с этим рассматривает вопрос о путях достижения истины, о ее критериях. Но человек не мог бы познать истинное как истинное, если бы не делал ошибок, поэтому теория познания исследует также и то, как человек впадает в заблуждения и каким образом преодолевает их. Наконец, самым животрепещущим вопросом для всей гносеологии был и остается вопрос о том, какой практический, жизненный смысл имеет достоверное знание о мире, о самом человеке и человеческом обществе. Все эти многочисленные вопросы, а также и те, которые рождаются в области других наук и в общественной практике, способствуют оформлению обширной проблематики теории познания, которая в своей совокупности и может представить ответ на вопрос, что есть знание. Знать означает в самом широком смысле владеть и уметь. Знание есть связующая нить между природой, человеческим дух и практической деятельностью.

Знание – результат познания действительности, содержание сознания, полученное человеком в ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных закономерных связей и отношений реального мира.Термин «знание» употребляется в разных смыслах:

–как способности, умения, навыки, которые базируются на осведомленности;

–как познавательно значимая информация;

–как особая познавательная единица, выражающая форму отношения человека к действительности и существующая наряду и во взаимосвязи со своей противоположностью – практическим отношением.

Каждой форме общественного сознания: науке, философии, мифологии, политике, религии и т. д. – соответствуют специфические виды знаний.

3. Назовите основные особенности политической системы современного российского общества

Билет № 4

1.Многовариантность общественного развития

I. Характер общественного развития: реформа и революция, инновация и модернизация

1. Реформы, их виды и направления.

1.1. Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) – степень усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих фундаментальные основы (системы, явления, структуры)

1.2. Виды реформ:

Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России — Великие реформы Александра II)

Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х — начала 90-х гг. XIX в. в России — «Контрреформы» Александра III)

1.3. Направления реформ

Социальные – преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непосредственным образом связаны с людьми)

Политические – изменения в политической сфере общественной жизни (изменения в Конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т.п.)

Экономические – преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о банкротстве, антимонопольные законы и т.п.)

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни.

Степень реформистских преобразований может быть очень существенной, вплоть до изменений общественного строя или типа экономической системы: реформы Петра I, реформы в России в начале 90-х гг. XX в.