- •Приём, переработка и хранение экстероцептивной информации

- •Программирование, регуляция и контроль за сознательной психической деятельностью

- •Методология психофизиологического исследования «Человек-Нейрон-Модель». «Векторная психофизиология» (е.Н. Соколов).

- •4. Функционалистский подход (очень влиятельный и популярный на Западе «функциональный материализм»)(Джон Серл, Хилари у. Патнэм и др.)

- •Р. Пенроуз

- •Теоремы к. Геделя и их значение для методологии науки.

- •Методы полиграфических исследований в психофизиологии: виды регистрируемых показателей и их связь с психическими процессами и состояниями, области практического применения.

- •Фс и эффективность деятельности.

- •Сон как особая форма активности мозга. Нейрофизиологические и биохимические механизмы регуляции сна. Теории сна. Эволюционное происхождение сна (сон у животных).

- •Сон как особая форма психической активности. Сновидения. Эмоции и сон, память и сон (обучение во сне). Нарушения сна.

- •Нервные и гормональные механизмы регуляции бодрствования.

- •Нервно-гуморальные механизмы циркадианных ритмов человека. Хронотип. Нарушения биоритмов: последствия (сезонные аффективные расстройства и пр.), способы коррекции.

- •Рекомендации пинеологов по использованию мелатонина (м)

- •Мозговая система положительного подкрепления («поощрения»).

- •Межполушарная асимметрия и эмоции.

- •Мозговая система отрицательного подкрепления («наказания»).

- •Коммуникативная функция эмоций. Мозговые механизмы восприятия эмоциональных выражений лиц.

- •Биохимия эмоций: роль биогенных аминов (катехоламины, серотонин, гамк).

- •Психофизиологическая диагностика эмоциональных состояний.

- •Понятие «стресса». Стрессоры. Виды стресса. Концепция общего адаптационного синдрома (г.Селье). «Биохимическая ось стресса».

- •3.3.1. Условия возникновения стресса

- •3.3.2. Общий адаптационный синдром

- •28. Центральные механизмы стресса. Межполушарная асимметрия и стресс.

- •Методы исследования

- •Результаты исследования

- •30. Копинг-стратегии в стрессе. Факторы индивидуальной стрессоустойчивости. Лечение и профилактика стрессовых расстройств.

- •Формы опыта для изучения нр.

- •Процессная негативность (пн).

- •Отличие нр от ор.

- •Отражение произвольного и непроизвольного внимания в вп.

- •33. Классификации видов памяти. Мозговые механизмы образной памяти по данным нормы и патологии. Межполушарная асимметрия в механизмах обучения. Роль эмоций в формировании «следов памяти».

- •34. Мозговые механизмы кратковременной и долговременной памяти (данные нормы и патологии). Роль префронтальной коры в механизмах «рабочей (оперативной) памяти».

- •35. Мозговые механизмы оперативной и долговременной памяти. Память и эмоции.

- •36. Нейронные механизмы пластичности. Пластичные и непластичные синапсы. «Синапс Хебба». Механизмы пре- и постсинаптической пластичности.

- •37. Роль глютаматэргической системы мозга в механизмах памяти (ampa- nmda-рецепторы). Посттетаническая потенциация: суть феномена, механизм, функции.

- •Медиаторы-аминокислоты являются главными медиаторами цнс.

- •Рецепторы глутамата.

- •Антагонисты Glu.

- •38. Роль генома в процессах памяти. Механизмы долговременной памяти и нейрогенеза: сходство и различия.

- •Алкоголь: сн3-сн2-он

- •42. Роль дофаминэргической и опиоидной систем мозга в формировании аддиктивного поведения.

- •Черная субстанция: положи-тельные эмоции, связанные с движениями.

- •Амфетамины:

- •45. Мозговые механизмы бессознательного: теории, экспериментальные подходы к исследованию.

- •46. Механизмы речи. Речь и сознание.

«Системная нейропсихология» (А.Р. Лурия) и «системная психофизиология» (П.К. Анохин): основные положения и экспериментальные факты.

Общая структурно-функциональная модель мозга — концепция мозга как материального субстрата психики, разработанная А. Р. Лурией на основе изучения нарушений психической деятельности при различных локальных поражениях центральной нервной системы. Согласно данной модели, мозг может быть разделён на три основных блока, которые имеют собственное строение и роль в психическом функционировании:

Энергетический

ункция энергетического блока состоит в регуляции общих изменений активации мозга (тонус мозга, уровень бодрствования) и локальных избирательных активационных изменений, необходимых для осуществления высших психических функций.

Энергетический блок включает в себя:

ретикулярная формация ствола мозга

неспецифические структуры среднего мозга

диэнцефальные отделы

лимбическая система

медиобазальные отделы коры лобных и височных долей

Если болезненный процесс станет причиной отказа в нормальной работе 1-го блока, то следствием будет понижение тонуса коры головного мозга. У человека становится неустойчивым внимание, появляется патологически повышенная истощаемость, сонливость. Мышление теряет избирательный, произвольный характер, который оно имеет в норме. Эмоциональная жизнь человека изменяется, он либо становится безразличным, либо патологически встревоженным.

Приём, переработка и хранение экстероцептивной информации

Блок приёма, переработки и хранения экстероцептивной информации включает в себя центральные части основных анализаторов — зрительного, слухового и кожно-кинестетического. Их корковые зоны расположены в височных, теменных и затылочных долях мозга. Формально сюда можно включить и центральные части вкусовой и обонятельной модальности, однако в коре головного мозга они представлены незначительно по сравнению с основными сенсорными системами.

В основе данного блока лежат первичные проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и внутренней среды на уровне ощущения.

Нарушения второго блока: в пределах височной доли — может существенно пострадать слух; поражение теменных долей — нарушение кожной чувствительности, осязания (больному сложно узнать предмет на ощупь, нарушается ощущение нормального положения тела, что влечёт за собой потерю чёткости движений); поражения в затылочной области и прилегающих участков мозговой коры — ухудшается процесс приёма и обработки зрительной информации. Модальная специфичность является отличительной чертой работы мозговых систем 2-го блока.

Программирование, регуляция и контроль за сознательной психической деятельностью

Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности, согласно концепции А. Р. Лурии, занимается формированием планов действий. Локализуется в передних отделах полушарий мозга, расположенных впереди от передней центральной извилины (моторные, премоторные, префронтальные отделы коры головного мозга), в основном в лобных долях.

Поражения данного отдела мозга ведут к нарушениям опорно-двигательного аппарата, движения теряют свою плавность, двигательные навыки распадаются. При этом переработка информации и речь не подвергаются изменениям. При сложных глубоких повреждениях коры лобной области, возможна относительная сохранность двигательных функций, но действия человека перестают подчиняться заданным программам. Целесообразное поведение заменяется инертным, стереотипным либо импульсивными реакциями на отдельные впечатления.

Можно выделить три основных закона, по которым построена работа отдельных частей коры, входящих в состав этого мозгового блока. Первый закон – закон иерархического строения входящих в состав этого блока корковых зон. Соотношение первичных, вторичных и третичных зон коры, осуществляющих все более сложные синтезы доходящей до человека информации, является иллюстрацией этого закона. Следует, однако, отметить, что отношения этих зон коры не остаются одинаковыми, а изменяются в процессе онтогенетического развития. Второй закон - закон убывающей специфичности иерархически построенных зон коры, входящих в его состав: •Первичные зоны обладают максимальной модальной специфичностью •Вторичные зоны коры обладают модальной специфичностью в значительно меньшей степени. Сохраняя свое непосредственное отношение к корковым отделам соответствующих анализаторов, эти зоны сохраняют свои модально-специфические гностические функции, интегрируя в одних случаях зрительную, в других случаях – слуховую, в третьих случаях - тактильную информацию. •Третичные зоны описываемого блока в еще меньше степени обладают модальной специфичностью; эти зоны обозначаются как зоны перекрытия корковых отделов различных анализаторов; эти зоны осуществляют симультанные (пространственные) синтезы, что делает практически почти невозможным говорить о том, какой модально-специфический (зрительный или тактильный) характер они имеют. Третий (основной) закон - закон прогрессивной латерализации функций, вступающих в действие по мере перехода от первичных зон мозговой коры к вторичным и затем третичным зонам. Известно, что первичные зоны обоих полушарий мозговой коры, построенных по принципу соматотопической проекции, равноценны. Каждая из них является проекцией контрлатеральных (расположенных на противоположной стороне) воспринимающих поверхностей, и ни о каком доминировании первичных зон какого-либо одного из полушарий говорить нельзя. Иначе обстоит дело при переходе к вторичным, а затем и третичным зонам, где возникает известная латерализация функций, не имеющая места у животных, но характерная для функциональной организации человеческого мозга. Левое полушарие (у правшей) становится доминантным. Именно оно начинает осуществлять речевые функции, в то время как правое полушарие, не связанное с деятельностью правой руки и речью, остается субдоминантным.

В русле системного подхода поведение рассматривается как целостный, определенным образом организованный процесс, направленный, во-первых, на адаптацию организма к среде и на активное ее преобразование, во-вторых. Приспособительный поведенческий акт, связанный с изменениями внутренних процессов, всегда носитцеленаправленный характер, обеспечивающий организму нормальную жизнедеятельность. В настоящее время в качестве методологической основы психофизиологического описания поведения используется теория функциональной системы П. К. Анохина (1968).

Эта теория была разработана при изучении механизмов компенсации нарушенных функций организма. Как было показано П. К. Анохиным, компенсация мобилизует значительное число различных физиологических компонентов — центральных и периферических образований, функционально объединенных между собой для получения полезного приспособительного эффекта, необходимого живому организму в данный конкретный момент времени. Такое широкое функциональное объединение различно локализованных структур и процессов для получения конечного приспособительного результата было названо «функциональной системой».

Функциональная система (ФС) — это организация активности элементов различной анатомической принадлежности, имеющая характер взаимосодействия, которое направлено на достижение полезного приспособительного результата. ФС рассматривается как единица интегративной деятельности организма.

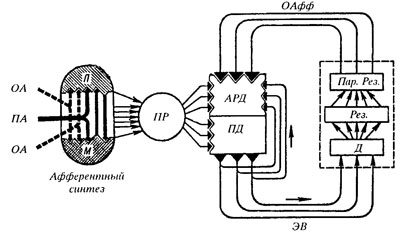

Рис. 1.1 Принципиальная схема центральной архитектуры функциональной системы (по П. К. Анохину, 1968).

М — доминирующая мотивация; П — память; ОА — обстановочная афферентация; ПА — пусковая афферентация; ПР — принятие решения; ПД — программа действия; АРД — акцептор результатов действия; ЭВ — эфферентные возбуждения; Д — действие; Рез. — результат; Пар. Рез. — параметры результата; ОАфф — обратная афферентация.

Результат деятельности и его оценка занимают центральное место в ФС. Достичь результата — значит изменить соотношение между организмом и средой в полезном для организма направлении.

Достижение приспособительного результата в ФС осуществляется с помощью специфических механизмов, из которых наиболее важными являются: 1) афферентный синтез всей поступающей в нервную систему информации; 2) принятие решения с одновременным формированием аппарата прогнозирования результата в виде афферентной модели — акцептора результатов действия; 3) собственно действие; 4) сличение на основе обратной связи афферентной модели акцептора результатов действия и параметров выполненного действия; 5) коррекция поведения в случае рассогласования реальных и идеальных (смоделированных нервной системой) параметров действия (рис. 1.1).

Состав функциональной системы не определяется пространственной близостью структур или их анатомической принадлежностью. В ФС могут включаться как близко, так и отдаленно расположенные системы организма. Она может вовлекать отдельные части любых цельных в анатомическом отношении систем и даже детали отдельных целых органов. При этом отдельная нервная клетка, мышца, часть какого-либо органа, весь орган в целом могут участвовать своей активностью в достижении полезного приспособительного результата, только будучи включены в соответствующую функциональную систему. Фактором, определяющим избирательность этих соединений, является биологическая и физиологическая архитектура самой ФС, а критерием эффективности этих объединений является конечный приспособительный результат.

Поскольку для любого живого организма количество возможных поведенческих ситуаций в принципе неограниченно, то, следовательно, одна и та же нервная клетка, мышца, часть какого-либо органа или сам орган могут входить в состав нескольких функциональных систем, в которых они будут выполнять разные функции.

Таким образом, при изучении взаимодействия организма со средой единицей анализа выступает целостная, динамически организованная функциональная система.

Типы и уровни сложности ФС. Функциональные системы имеют разную специализацию. Одни осуществляют дыхание, другие отвечают

18

за движение, третьи за питание и т. п. ФС могут принадлежать к различным иерархическим уровням и быть разной степени сложности: одни из них свойственны всем особям данного вида (и даже других видов), например, функциональная система сосания. Другие индивидуальны, т. е. формируются прижизненно в процессе овладения опытом и составляют основу обучения.

Функциональные системы различаются по степени пластичности, т. е. по способности менять составляющие ее компоненты. Например, ФС дыхания состоит преимущественно из стабильных (врожденных) структур и поэтому обладает малой пластичностью: в акте дыхания, как правило, участвуют одни и те же центральные и периферические компоненты. В то же время ФС, обеспечивающая движение тела, пластична и может достаточно легко перестраивать компонентные взаимосвязи (до чего-то можно дойти, добежать, допрыгать, доползти).

Афферентный синтез. Начальную стадию поведенческого акта любой степени сложности, а, следовательно, и начало работы ФС составляет афферентный синтез. Важность афферентного синтеза состоит в том, что эта стадия определяет все последующее поведение организма. Задача этой стадии собрать необходимую информацию о различных параметрах внешней среды. Благодаря афферентному синтезу из множества внешних и внутренних раздражителей организм отбирает главные и на их основе создает цель поведения. Поскольку на выбор такой информации оказывает влияние как цель поведения, так и предыдущий опыт жизнедеятельности, то афферентный синтез всегда индивидуален. На этой стадии происходит взаимодействие трех компонентов: мотивационного возбуждения, обстановочной афферентации (т. е. информации о внешней среде) и извлекаемых из памяти следов прошлого опыта. В результате обработки и синтеза этих компонентов принимается решение о том, «что делать» и происходит переход к формированию программы действий, которая обеспечивает выбор и последующую реализацию одного действия из множества потенциально возможных. Команда, представленная комплексом эфферентных возбуждений, направляется к периферическим исполнительным органам и воплощается в соответствующее действие.

Важной чертой ФС являются ее индивидуальные и меняющиеся требования к афферентации. Именно количество и качество афферентных импульсаций характеризует степень сложности, произвольности или автоматизированности функциональной системы.

Акцептор результатов действия. Необходимой частью ФС является акцептор результатов действия — центральный аппарат оценки результатов и параметров еще несовершившегося действия. Таким образом, еще до осуществления какого-либо поведенческого акта у живого организма уже имеется представление о нем, своеобразная модель или образ ожидаемого результата. В процессе реального действия от «акцептора» идут эфферентные сигналы к нервным и моторным структурам, обеспечивающим достижение необходимой цели. Об успешности или неуспешности поведенческого акта сигнализирует поступающая в мозг эфферентная импульсация от всех рецепторов, которые регистрируют последовательные этапы выполнения конкретного действия (обратная афферентация). Оценка поведенческого акта, как в целом, так и в деталях невозможна без такой точной информации о результатах каждого из действий. Этот механизм является абсолютно необходимым для успешности реализации каждого поведенческого акта. Более того, любой организм немедленно погиб, если бы подобного механизма не существовало.

Каждая ФС обладает способностью к саморегуляции, которая присуща ей как целому. При возможном дефекте ФС происходит быстрая перестройка составляющих ее компонентов, так, чтобы необходимый результат, пусть даже менее эффективно (как по времени, так и по энергетическим затратам), но все же был бы достигнут.

Основные признаки ФС. В заключение приведем следующие признаки функциональной системы, как они были сформулированы П. К. Анохиным:

1) ФС, как правило, является центрально-периферическим образованием, становясь, таким образом, конкретным аппаратом саморегуляции. Она поддерживает свое единство на основе циркуляции информации от периферии к центрам и от центров к периферии.

2) Существование любой ФС непременно связано с существованием какого-либо четко очерченного приспособительного эффекта. Именно этот конечный эффект определяет то или иное распределение возбуждения и активности по функциональной системе в целом.

3) Еще одним абсолютным признаком ФС является наличие рецепторных аппаратов, оценивающих результаты ее действия. В ряде случаев они могут быть врожденными, а в других — выработанными в процессе жизни.

4) Каждый приспособительный эффект ФС, т. е. результат какого-либо действия, совершаемого организмом, формирует поток обратных афферентаций, достаточно подробно представляющий все наглядные признаки (параметры) полученных результатов. В том случае, когда при подборе наиболее эффективного результата эта обратная афферентация закрепляет наиболее успешное действие, она становится «санкционирующей» (определяющей) афферентацией.

5) Функциональные системы, на основе которых строится приспособительная деятельность новорожденных животных к характерным для них экологическим факторам, обладают всеми указанными выше чертами и архитектурно оказываются созревшими к моменту рождения. Из этого следует, что объединение частей ФС (принцип консолидации) должно стать функционально полноценным на каком-то сроке развития плода еще до момента рождения.

Значение теории ФС для психиологии. Начиная с первых своих шагов, теория функциональных систем получила признание со стороны естественнонаучно ориентированной психологии. В наиболее выпуклой форме значение нового этапа в развитии отечественной физиологии было сформулировано А. Р. Лурией (1978).

Он считал, что внедрение теории функциональных систем позволяет по новому подойти к решению многих проблем в организации физиологических основ поведения и психики. Благодаря теории ФС:

1) произошла замена упрощенного понимания стимула как единственного возбудителя поведения более сложными представлениями о факторах, определяющих поведение, с включением в их число моделей потребного будущего или образа ожидаемого результата;

2) было сформулировано представление о роли «обратной афферентации» и ее значении для дальнейшей судьбы выполняемого действия, последнее радикально меняет картину, показывая, что все дальнейшее поведение зависит от успехов выполненного действия.

3) было введено представление о новом функциональном аппарате, осуществляющем сличение исходного образа ожидаемого результата с эффектом реального действия — «акцептор» результатов действия.

Тем самым П. К. Анохин вплотную подошел к анализу физиологических механизмов принятия решения, ставшему одним из важнейших понятий современной психологии. Теория ФС представляет образец отказа от тенденции сводить сложнейшие формы психической деятельности к изолированным элементарным физиологическим процессам и попытку создания нового учения о физиологических основах активных форм психической деятельности.

Однако в отечественной литературе неоднократно отмечалось, что универсальная теория функциональных систем нуждается в конкретизации применительно к психологии и требует более содержательной разработки при изучении психики и поведения человека. Весьма основательные шаги в этом направлении были предприняты В. Б. Швырковым (1978, 1989), Ю. И. Александровым (1995, 1997, 1999). Тем не менее было бы преждевременно утверждать, что теория ФС стала главной исследовательской парадигмой в психофизиологии.