- •1.Основные функции государства в рыночной экономике. Основные цели и инструменты государственного регулирования экономики.

- •2. Ввп, внд и различия между ними. Методы подсчета ввп.

- •3. Реальный и номинальный ввп. Дефлятор. Ценовые индексы. Фактический и потенциальный ввп. Система национальных счетов.

- •4.Модель совокупного спроса (ad). Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Эффекты, влияющие на кривую совокупного спроса.

- •5.Модель совокупного предложения (as) как отражение взглядов основных школ в экономической теории. Неценовые факторы as. Макроэкономическое равновесие в модели «ad-as».

- •6.Предельная склонность к потреблению (mpc), предельная склонность к сбережению (mps) и их взаимосвязь. Функции потребления (с) и сбережения (s) в кейнсианской модели макроэкономического равновесия.

- •7.Инвестиции и сбережения в кейнсианской теории. Модель «сбережения-инвестиции».

- •8.Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный доход – совокупные расходы» («кейнсианский крест»). Мультипликатор автономных расходов.

- •9.Экономический цикл. Экстернальные и интернальные теории экономических циклов. Виды циклов по продолжительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы (длинные волны Кондратьева).

- •10.Фазы среднесрочного цикла и движение основных макроэкономических показателей. Эффект акселератора.

- •11.Безработица и ее виды: циклическая, фрикционная и структурная безработица. Закон Оукена.

- •12.Деньги и их функции в экономике. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты м0, м1, м2, м3. Квази-деньги. Монетарное правило.

- •13.Денежная масса и денежная база. Процесс создания денежных депозитов (депозитный мультипликатор). Мультипликатор денежного предложения.

- •14.Центральный банк и его функции.

- •15.Инструменты кредитно-денежной политики центрального банка. Кредитно-денежная политика на различных фазах экономического цикла.

- •16.Налоги и их виды. Принципы налогообложения (принцип полученных благ и принцип платежеспособности). Бюджетно-налоговая политика государства и ее виды: стимулирующая и сдерживающая.

- •17.Налоговая ставка и ее виды. Кривая Лаффера.

- •18.Государственный бюджет и его структура. Доходы и расходы центральных и местных органов власти. Бюджетный федерализм. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.

- •19.Государственный долг (внутренний и внешний) и его последствия для экономики. Корпоративный долг.

- •20.Определение, измерение и виды инфляции. Понятие инфляционных ожиданий.

- •21.Инфляция спроса и инфляция издержек. Бюджетный дефицит и инфляция.

- •22.Инфляция и безработица: краткосрочная кривая Филлипса. Стагфляция. Естественный уровень безработицы и долгосрочная кривая Филлипса.

- •23.Международное разделение труда и специализация как основа международной торговли. Теория сравнительных преимуществ. Теория Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева. «Голландская болезнь».

- •24.Политика свободной торговли и протекционизм. Аргументы в пользу и против протекционизма. Анализ выгод и потерь в излишке потребителя и в излишке производителя.

- •3.1. Защита молодых отраслей

- •3.2. Преодоление “голландской болезни”

- •3.3. Увеличение доходов госбюджета

- •3.4. Обеспечение экономической безопасности и обороноспособности

- •4. Недостатки протекционизма

- •4.1. Инфляция

- •4.2. Ухудшение конкурентоспособности

- •4.3. Сокращение экспорта и ухудшение платежного баланса

- •25.Платежный баланс и взаимосвязь его статей. Понятие дефицита и профицита платежного баланса.

- •26.Обменный курс валюты: номинальный и реальный, плавающий и фиксированный. Концепция паритета покупательной способности.

24.Политика свободной торговли и протекционизм. Аргументы в пользу и против протекционизма. Анализ выгод и потерь в излишке потребителя и в излишке производителя.

Фритредерство (англ. free trade — свободная торговля) — направление в экономической теории, политике и хозяйственной практике, провозглашающее свободу торговли и невмешательство государства в частнопредпринимательскую сферу жизни общества.

На практике свобода торговли обычно означает отсутствие высоких экспортных и импортных пошлин, а также немонетарных ограничений на торговлю, например, квот на импорт определённых товаров и субсидий для местных производителей определённых товаров. Сторонниками свободной торговли являются либеральные партии и течения; к противникам относятся многие левые партии и движения (социалисты и коммунисты), защитники прав человека и окружающей среды, а также профсоюзы.[источник не указан 1084 дня]

Одной из ранних теорий торговли был меркантилизм, возникший в Европе в XVI веке. В XVIII веке протекционизм был подвергнут резкой критике в трудах Адама Смита, учение которого можно считать теоретической основой свободной торговли. В XIX веке взгляды Смита получили более полное развитие в трудах Давида Рикардо.

Основным посылом развития «свободной торговли» явилась возникшая в XVIII веке необходимость сбыта избыточного импортированного в экономику капитала развитыми странами (Англия, Франция, далее США) с целью избежания обесценивания денег, инфляции, а также для экспорта произведённого товара в страны-участники и колонии.

Протекционизм — политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему определённых ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер. Такая политика способствует развитию национального производства.

В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли — фритредерству, спор между этими двумя доктринами продолжается со времен Адама Смита. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма критикуют его с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей.

Преимущества протекционизма

3.1. Защита молодых отраслей

Протекционизм прежде всего необходим как временная мера для того, чтобызарождающиеся перспективные отрасли промышленности(высокотехнологичные, инновационные, альтернативные источники энергии), в которых пока высок уровень издержек , смогли сформироваться и укрепить свои позиции.[5] По мере становления этих отраслей и повышения их эффективности уровень протекционистской защиты может снижаться. Сталкиваясь с возвышенной конкуренцией более «старых» иностранных компаний, новые отрасли не в силах выдержать первоначальный период развития (сравните, например, российское ё-АВТО и японское Toyota – лидер мирового рынка гибридных автомобилей). Но если дать им передышку, то, вероятнее всего, со временем они наберут устойчивость, опыт, капитал, чтобы стать достаточно конкурентоспособным. А после того как отрасль встанет на ноги, она станет настолько эффективной, что издержки и цены, которые первоначально росли, фактически будут снижаться. Этот довод имеет большее значение для развивающихся стран (например, Центральной Африки) и стран с переходной экономикой (бывший социалистический лагерь).

Экономисты считают, что эти страны находятся еще «в спячке». В связи с этим «молодая экономика» нуждается как бы «в опеке» со стороны разумной тарифной политики. А также, тарифы на импорт могут ускорить формирование экономически желательных долговременных тенденций присущих экономикам инновационного пути развития.

Однако, во-первых, достаточно трудно точно определить, какая именно отрасль является действительно перспективной с точки зрения формирования новых сравнительных преимуществ страны. Во-вторых, протекционизм в отношении молодых отраслей в значительной степени снижает стимулы к повышению их эффективности, и в результате, период становления может затянуться на неопределенно долгое время. Наконец, в-третьих, и в случае с молодыми отраслями предоставление субсидий или других льгот может оказаться более эффективным средством поддержки, чем внешнеторговый протекционизм.

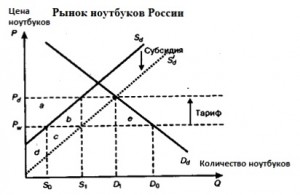

Рис.

3.1. Сравнение эффектов субсидии и

таможенного тарифа

Рис.

3.1. Сравнение эффектов субсидии и

таможенного тарифа

-