- •Задачи статистического и динамического анализа сау

- •Классификация объектов тепловой энергетики по параметру регулирования и их математическое описание.

- •Общий вид экспериментальных переходных кривых теплоэнергетических процессов. Обобщенная энергетическая форма уравнений динамики регулируемых объектов.

- •Понятие и основные сведения об алгоритме. Способы записи алгоритмов

- •Схемы и основные структуры алгоритмов

- •Декомпозиция алгоритмов управления и сбора информации в технологической системе.

- •Классификация процессов функционирования энергоблока аэс. Типовые алгоритмы управления

- •Типовые алгоритмы регулирования, типовые регуляторы и их динамические характеристики

- •Структурная схема унифицированного регулятора сцар.

- •Выбор схем регулирования типовых теплоэнергетических процессов и методы настройки типовых регуляторов.

- •Структура формирования технологического цикла. Общая последовательность

- •Комбинационные детерминированные модели технологического цикла.

- •Последовательностные детерминированные модели технологического

- •Комбинационные и последовательностные автоматы. Структура

- •Основные логические функции. Реализация основных логических функций на релейно-контактных схемах.

- •Основные логические элементы и их функции. Функционально полный набор логических элементов.

- •Минимизация логических функций методом матриц Карно.

- •Виды запоминающих устройств. Триггеры. Регистры.

- •Структура и принципы построения эвм.

- •Классификация эвм по сфере применения.

- •Структура и основные функции увм. Иерархическая структура асу тп.

- •Структура и функции традиционных асу тп аэс.

- •Структура и функции увс "Комплекс-Титан 2"

- •Основные недостатки традиционных асу аэс.

- •Обобщённая структура и функции информационно-управляющей

- •Человеко-машинный интерфейс (чми), реализованный в свбу асу тп аэс

- •Система регулирования мощности реактора. Режимы работы. Структура и

- •Центробежный регулятор частоты вращения турбины. Назначение,

- •Система регулирования уровня в парогенераторе.

- •Способы регулирования давления пара перед турбиной.

Классификация объектов тепловой энергетики по параметру регулирования и их математическое описание.

Если в основу классификации положить параметр регулирования, то объекты регулирования тепловой энергетики можно подразделить на несколько групп, каждая из которых, в качестве регулируемого параметра соответственно имеет угловую скорость вращения ротора, давление газа или пара в ресивере, уровень жидкости в резервуаре, температуру в камере и т.д.

Каждая из этих групп регулируемых объектов описывается однотипными уравнениями движения.

Первая группа. Равновесный режим работы объектов, отнесенных к данной группе, обеспечивается равенством крутящего момента Мд0, вырабатываемого машиной на равновесном режиме моменту Мс0 потребителя (сопротивления) на этом же режиме!

Ур-ие равновесного состояния (ур-ие статики) таких объектов имеет вид: Мд0 = Мс0

Нарушение

равновесного состояния, например в

связи с изменением нагрузки, приводит

к появлению разницы в значениях крутящих

моментов машины и потребителя. Отклонение

объекта от равновесного состояния

вследствие изменения указанных моментов

отражается в уравнении динамики объекта.

Разница моментов расходуется на

ускоренное или замедленное вращение

ротора, поэтому:![]()

где J — приведенный момент инерции ротора объекта, принимаемый постоянным; (£> — угловая скорость (выходная координата объекта); Мд и Мс — измененные значения моментов двигателя и потребителя.

Вторая группа. Объекты, относящиеся ко второй группе, представляют собой ресивер определенного объема с коммуникациями подвода и отвода газа.

Уравнение статики таких объектов получает вид

Третья

группа. Регулируемым

объектом этой группы служит резервуар

с жидкостью, уровень которой является

регулирумым параметром. Ур-ние статики

и динамики аналогичны ур-ям 36 и 37.

Третья

группа. Регулируемым

объектом этой группы служит резервуар

с жидкостью, уровень которой является

регулирумым параметром. Ур-ние статики

и динамики аналогичны ур-ям 36 и 37.

Четвертая

группа. Регулируемым

объектом этой группы может быть камера,

в которой необходимо поддерживать

заданное значение температуры. Условие

равновесного состояния объекта (уравнение

статики) — равенство (на равновесном

режиме) подводимого

![]() и отводимого

и отводимого

![]() тепла:

тепла:

![]()

Если равновесное состояние нарушено, то уравнение динамики позволяет определить количество тепла, аккумулируемое в данной камере:

![]() где

ск

— теплоемкость

камеры в ккал/град.

где

ск

— теплоемкость

камеры в ккал/град.

Приведенные выше уравнения динамики регулируемых объектов однотипны и легко подчиняются обобщенной энергетической форме:

![]() где

где

—

аккумулируемая в данном объекте энергия;

—

аккумулируемая в данном объекте энергия;

В — постоянная объекта; у — регулируемый параметр; Ег и E2 — подводимая и отводимая энергии.

Общий вид экспериментальных переходных кривых теплоэнергетических процессов. Обобщенная энергетическая форма уравнений динамики регулируемых объектов.

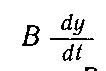

Особенностью реального управления многими инерционными технологическими процессами, такими как процесс регулирования давления, расхода, уровня, температуры, является апериодичность переходных характеристик.

Увеличение количества емкостей, составляющих регулируемый объект, приводит, очевидно, к соответствующему увеличению порядка дифференциального уравнения, описывающего процесс разгона для регулируемой величины в последней из емкостей при возмущении на входе в объект.

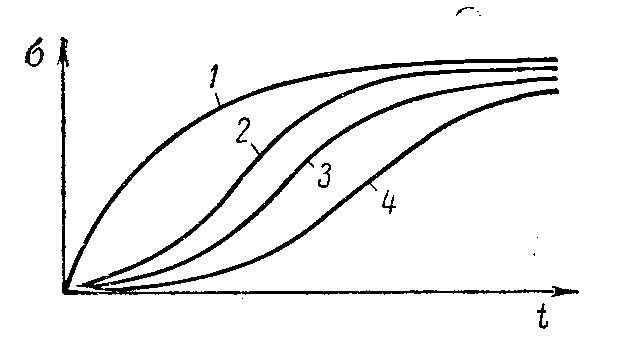

Переходный процесс многоемкостного теплового регулируемого объекта за редким исключением описывается дифференциальными уравнениями, характеристические уравнения которых имеют лишь действительные корни. Поэтому процессы разгона в них протекают апериодически, а их кривые разгона являются суммами экспонент (рис. III. 8, кривые 2, 3, 4) и имеют характерную «S-образную» форму. Чем больше составляющих емкостей имеет регулируемый объект при прочих равных условиях, тем более полого идет кривая разгона в начале процесса и тем длительнее его течение (кривые 3 и 4 рис. III. 8). При отсутствии самовыравнивания в регулируемом объекте форма кривых разгона будет несколько иной (рис./III. 9). В этом случае любая из кривых будет уходить в бесконечность, становясь, при достаточном удалении от начала процесса, прямолинейной.

Рис. III. 8. Характеристики разгона многоемкостных объектов при наличии самовыравнивания. Цифры на рисунке соответствуют числу емкостей объекта

Р ис.

III.

9. Характеристики разгона многоемкостных

объектов в отсутствии самовыравнивания.

Цифры на рисунке

соответствуют

числу емкостей объекта

ис.

III.

9. Характеристики разгона многоемкостных

объектов в отсутствии самовыравнивания.

Цифры на рисунке

соответствуют

числу емкостей объекта

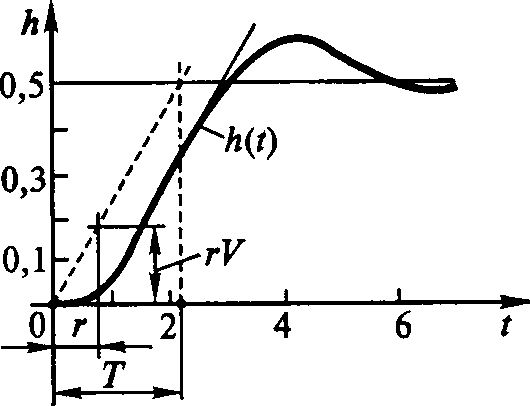

Общий вид экспериментальных переходных кривых таких процессов характеризуется тремя основами параметрами: Т, г, V — постоянной времени, временем отставания и скоростью нарастания соответственно, а простейшей обобщенной моделью является модель-

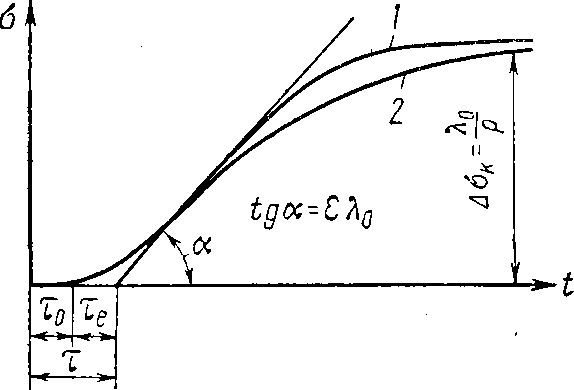

Если к кривой разгона многоемкостного объекта (рис. III. 12) провести касательную в точке ее перегиба (или в бесконечности в случае отсутствия самовыравнивания рис. III. 13), то эта касательная отсечет на оси времени некоторый отрезок, обозначаемый те и называемый емкостным запаздыванием. Из кривых рис. III. 8, III. 9 легко видеть, что емкостное запаздывание при прочих равных условиях тем больше, чем большее число емкостей составляет регулируемый объект. Конечное отклонение регулируемой величины σк определяется степенью самовыравнивания регулируемого объекта и равна ее обратной величине при единичном ступенчатом возмущении. Таким образом, течение процесса разгона многоемкостного регулируемого объекта, а, следовательно, и его кривая разгона приближенно характеризуются тремя величинами — скоростью разгона е, степенью самовыравнивания q и величиной времени емкостного запаздывания те.

В очень большом числе случаев в тепловых регулируемых объектах имеет место так называемое чистое или транспортное запаздывание т0. Оно обусловливается тем, что с момента нанесения возмущения и до того момента, когда регулируемая величина начнет изменяться, должно пройти некоторое время, затрачиваемое на перемещение регулируемой среды от места нанесения возмущения до места измерения регулируемой величины.

Таким образом, типовая характеристика разгона сложного (многоемкостного) теплового регулируемого объекта имеет характерный вид, изображенный на рис. III. 12 и III. 13. Сумма транспортного и емкостного запаздываний, т0 + те = т, называется полным или условным запаздыванием.

Рис. III. 12..Кривая разгона сложного объекта с самовыравниванием и аппроксимация ее апериодическим звеном с транспортным запаздыванием т, равным сумме емкостного те и действительного транспортного т0 запаздываний.

(Обобщенная энергетическая форма уравнений динамики регулируемых объектов написана в вопросе 63, в конце)