- •54. Принципы построения сотовой сухопутной подвижной системы электросвязи

- •55. Функциональная схема сотовой сухопутной подвижной электросвязи gsm.

- •56. Функциональная схема транкинговой системы связи.

- •57. Интерференционные помехи и методы их снижения в сотовой электросвязи.

- •58. Принципы построения регенератора и преобразователей кодов.

- •59. Структурная схема оконченной станции с непосредственным кодированием.

- •60. Цифровое звуковое вещание. Основные особенности. Структурная схема передающей и приемных частей по стандарту dab. Ofdm- сигнал и его кодирование.

- •61. Структурная схема и принцип действия волс.

- •62. Оптическое волокно и оптический кабель.

- •63. Источники и приемники сигнала в оптической линии связи. Параметры, принцип действия, характеристики.

56. Функциональная схема транкинговой системы связи.

Т ермин

«транкинг» предполагает свободный

доступ к частотному ресурсу. Транкинговая

система – это система, в которой абонентам

предоставляется канал связи на основе

многостанционного доступа к

ограниченному числу радиоканалов.

Транкинговые системы могут иметь

ограниченный выход в ТФОП или не иметь

его. Транкинговые системы проще

ССПСЭ, а следовательно, и дешевле. Кроме

того, в них предоставляется меньшее,

чем в ССПСЭ, число услуг. В частности, в

достаточно простых вариантах систем

нет ро-уминга; не поддерживается

непрерывность соединения при смене

зоны обслуживания и др. Так же, как и в

ССПСЭ, технические характеристики

транкинговых систем определяются

стандартом. Системы современных

цифровых стандартов, например TETRA,

по своим возможностям близки к системам

стандарта GSM.

Транкинговые системы предназначаются

для корпоративных пользователей,

например таких служб, как скорая помощь,

такси, милиция. Транкинговые системы

связи являются базой для построения

радиально-зоновых сетей подвижной

связи. Известно много стандартов

транкинговых систем. На их основе можно

реализовать сети с разнообразной

архитектурой - от самых простых с

одним-двумя радиоканалами до сложных,

предназначенных для обслуживания

больших территорий с большим числом

абонентов и выходом в сети общего

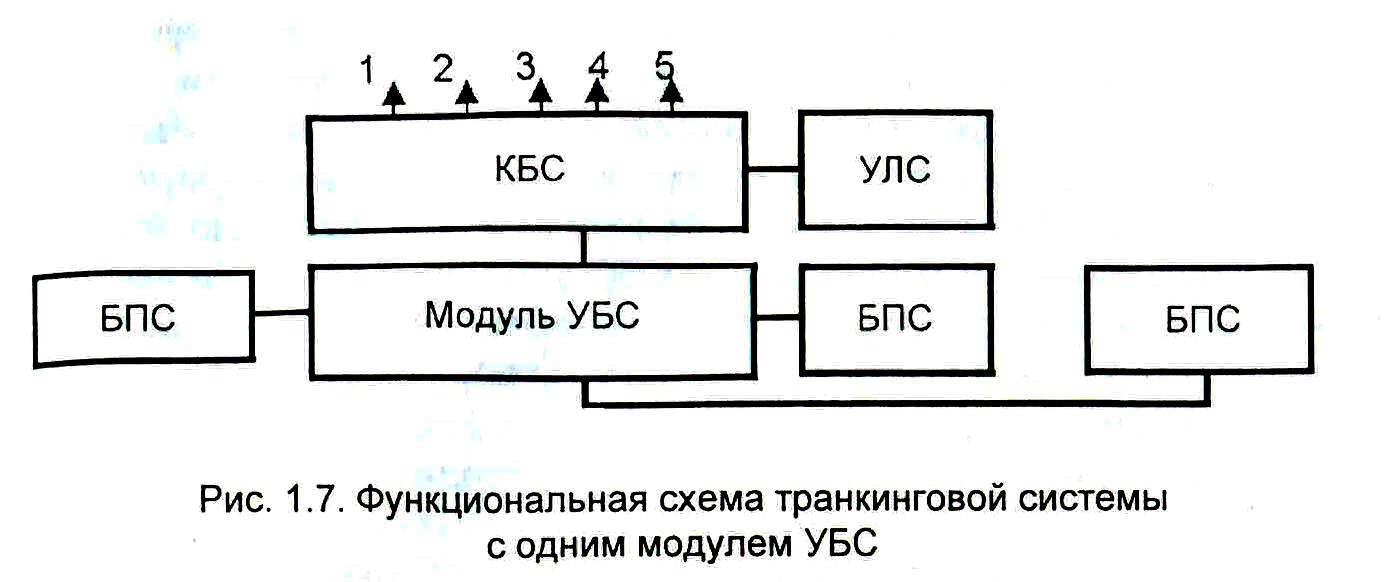

пользования. На функциональной схеме

базового варианта транкинговой системы

(рис. 1.7) с одним модулем управления

базовой станцией (УБС) показаны: базовые

приемо-передающие станции (БПС);

контроллер базовой станции (КБС);

терминал управления локальной сетью

(УЛС). Абонентские станции сети

подразделяются на стационарные и

подвижные радиостанции. Функции БПС:

передача и прием, пространственно

разнесенный прием, шифрование

сигналов, управление радиоканалами,

управление выходной мощностью АС. Каждое

из двух других устройств схемы (КБС и

модуль УБС) выполняет функции коммутации

для нескольких БС, служит для выхода во

внешние сети, позволяет подключать

терминалы техобслуживания, диспетчерские

пульты. На рис. 1.7 и 1.8 цифрами обозначены

выходы: 1

-

в ТФОП, 2 - в цифровую сеть с интеграцией

служб (ЦСИС), 3

- в сеть

с коммутацией пакетов (СКП), 4

-

в учрежденческую АТС (УАТС), 5 - другие.

Контроллер обладает большими возможностями

в сравнении с модулем УБС. Он позволяет

организовать работу с несколькими

модулями УБС, например, с использованием

конфигурации «звезда» (рис. 1.8). В такой

схеме КБС организует централизованную

базу данных. В больших сетях устанавливают

центральный КБС. Транкинговые системы

связи отличает распределенная система

коммутации. Ее иерархия снизу вверх:

модуль УБС, КБС, центральный КБС.

Терминал управления локальной сетью

служит для контроля за состоянием

системы, внесения изменений в базу

данных абонентов и др. В состав УЛС

входит диспетчерский пульт, предназначенный

для обмена информацией между диспетчером

и пользователями сети. Пульт подключается

кабелем к КБС. Часто пульт используется

для передачи широковещательной

информации.

ермин

«транкинг» предполагает свободный

доступ к частотному ресурсу. Транкинговая

система – это система, в которой абонентам

предоставляется канал связи на основе

многостанционного доступа к

ограниченному числу радиоканалов.

Транкинговые системы могут иметь

ограниченный выход в ТФОП или не иметь

его. Транкинговые системы проще

ССПСЭ, а следовательно, и дешевле. Кроме

того, в них предоставляется меньшее,

чем в ССПСЭ, число услуг. В частности, в

достаточно простых вариантах систем

нет ро-уминга; не поддерживается

непрерывность соединения при смене

зоны обслуживания и др. Так же, как и в

ССПСЭ, технические характеристики

транкинговых систем определяются

стандартом. Системы современных

цифровых стандартов, например TETRA,

по своим возможностям близки к системам

стандарта GSM.

Транкинговые системы предназначаются

для корпоративных пользователей,

например таких служб, как скорая помощь,

такси, милиция. Транкинговые системы

связи являются базой для построения

радиально-зоновых сетей подвижной

связи. Известно много стандартов

транкинговых систем. На их основе можно

реализовать сети с разнообразной

архитектурой - от самых простых с

одним-двумя радиоканалами до сложных,

предназначенных для обслуживания

больших территорий с большим числом

абонентов и выходом в сети общего

пользования. На функциональной схеме

базового варианта транкинговой системы

(рис. 1.7) с одним модулем управления

базовой станцией (УБС) показаны: базовые

приемо-передающие станции (БПС);

контроллер базовой станции (КБС);

терминал управления локальной сетью

(УЛС). Абонентские станции сети

подразделяются на стационарные и

подвижные радиостанции. Функции БПС:

передача и прием, пространственно

разнесенный прием, шифрование

сигналов, управление радиоканалами,

управление выходной мощностью АС. Каждое

из двух других устройств схемы (КБС и

модуль УБС) выполняет функции коммутации

для нескольких БС, служит для выхода во

внешние сети, позволяет подключать

терминалы техобслуживания, диспетчерские

пульты. На рис. 1.7 и 1.8 цифрами обозначены

выходы: 1

-

в ТФОП, 2 - в цифровую сеть с интеграцией

служб (ЦСИС), 3

- в сеть

с коммутацией пакетов (СКП), 4

-

в учрежденческую АТС (УАТС), 5 - другие.

Контроллер обладает большими возможностями

в сравнении с модулем УБС. Он позволяет

организовать работу с несколькими

модулями УБС, например, с использованием

конфигурации «звезда» (рис. 1.8). В такой

схеме КБС организует централизованную

базу данных. В больших сетях устанавливают

центральный КБС. Транкинговые системы

связи отличает распределенная система

коммутации. Ее иерархия снизу вверх:

модуль УБС, КБС, центральный КБС.

Терминал управления локальной сетью

служит для контроля за состоянием

системы, внесения изменений в базу

данных абонентов и др. В состав УЛС

входит диспетчерский пульт, предназначенный

для обмена информацией между диспетчером

и пользователями сети. Пульт подключается

кабелем к КБС. Часто пульт используется

для передачи широковещательной

информации.