Тема 4.Свойства электромагнитных волн

Плоская электромагнитная волна и ее свойства. Электромагни́тное излуче́ние (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с другом электрического и магнитного полей). Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту, длину волны и поляризацию.

Длина волны прямо связана с частотой через (групповую) скорость распространения излучения. Групповая скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше. Фазовая скорость электромагнитного излучения в вакууме также равна скорости света, в различных средах она может быть как меньше, так и больше скорости света[1].

Описанием свойств и параметров электромагнитного излучения в целом занимается электродинамика, хотя свойствами излучения отдельных областей спектра занимаются определенные более специализированные разделы физики (отчасти так сложилось исторически, отчасти обусловлено существенной конкретной спецификой, особенно в отношении взаимодействия излучения разных диапазонов с веществом, отчасти также спецификой прикладных задач). К таким более специализированным разделам относятся оптика (и ее разделы) и радиофизика. Жестким электромагнитным излучением коротковолнового конца спектра занимается физика высоких энергий[2]; в соответствии с современными представлениями (см. Стандартная модель), при высоких энергиях электродинамика перестает быть самостоятельной, объединяясь в одной теории со слабыми взаимодействиями, а затем — при еще более высоких энергиях — как ожидается — со всеми остальными калибровочными полями.

Существуют различающиеся в деталях и степени общности теории, позволяющие смоделировать и исследовать свойства и проявления электромагнитного излучения. Наиболее фундаментальной[3] из завершенных и проверенных теорий такого рода является квантовая электродинамика, из которой путём тех или иных упрощений можно в принципе получить все перечисленные ниже теории, имеющие широкое применение в своих областях. Для описания относительно низкочастотного электромагнитного излучения в макроскопической области используют, как правило, классическую электродинамику, основанную на уравнениях Максвелла, причём существуют упрощения в прикладных применениях. Для оптического излучения (вплоть до рентгеновского диапазона) применяют оптику (в частности, волновую оптику, когда размеры некоторых частей оптической системы близки к длинам волн; квантовую оптику, когда существенны процессы поглощения, излучения и рассеяния фотонов; геометрическую оптику — предельный случай волновой оптики, когда длиной волны излучения можно пренебречь). Гамма-излучение чаще всего является предметом ядерной физики, с других — медицинских и биологических — позиций изучается воздействие электромагнитного излучения в радиологии. Существует также ряд областей — фундаментальных и прикладных — таких, как астрофизика, фотохимия, биология фотосинтеза и зрительного восприятия, ряд областей спектрального анализа, для которых электромагнитное излучение (чаще всего — определенного диапазона) и его взаимодействие с веществом играют ключевую роль. Все эти области граничат и даже пересекаются с описанными выше разделами физики. Среди электромагнитных полей вообще, порожденных электрическими зарядами и их движением, принято относить собственно к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих источников — движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием.

Энергия и импульс плоской электромагнитной волны. лектромагнитные волны переносят энергию из одной точки пространства в другую за конечное время из-за конечности скорости распространения электромагнитной волны, равной , как мы убедились выше, скорости света в той среде, где она распространяется.

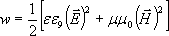

Энергия электромагнитной волны внутри некоторого объёма определяется плотностью энергии электромагнитного поля волны в соответствии с выражением1:

Оказывается плотность энергии электромагнитной волны находится в связи с плотностью потока энергии, импульса, связанных с феноменом давления электромагнитных волн.

Рассмотрим определение плотности энергии электромагнитной волны.

Пусть среда, в которой распространяется электромагнитная волна, не является ферромагнетиком или сегнетоэлектриком, неподвижна и не обладает проводимостью () . В этом случае можно считать равными нулю токи проводимости, поскольку в соответствии с законом Ома эти токи пропорциональны проводимости: . Вследствие этого нет расхода части энергии электромагнитной волны на увеличение внутренней энергии среды распространения волны из-за выделения Джоулева тепла.

В

частном случае однородных сред

распространения в соответствии с

материальными уравнениями

Е стественный и поляризованный свет. Свет представляет собой суммарное электромагнитное излучение множества атомов. Атомы же излучают световые волны независимо друг от друга, поэтому световая волна, излучаемая телом в целом, характеризуется всевозможными равновероятными колебаниями светового вектора. В данном случае равномерное распределение векторов Е объясняется большим числом атомарных излучателей, а равенство амплитудных значений векторов Е — одинаковой (в среднем) интенсивностью излучения каждого из атомов. Свет со всевозможными равновероятными ориентациями вектора Е (и, следовательно, Н) называется естественным.Свет, в котором направления колебаний светового вектора каким-то образом упорядочены, называется поляризованным. Так, если в результате каких-либо внешних воздействий появляется преимущественное (но не исключительное!) направление колебаний вектора Е , то имеем дело с частично поляризованным светом. Свет, в котором вектор Е (и, следовательно, Н) колеблется только в одном направлении, перпендикулярном лучу, называется плоско поляризованным (линейно поляризованным).

Двойное лучепреломление. Двойно́е лучепреломле́ние — эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Впервые обнаружен на кристалле исландского шпата. Если луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча. Первый луч продолжает распространяться прямо, и называется обыкновенным (o — ordinary), второй же отклоняется в сторону, нарушая обычный закон преломления света, и называется необыкновенным (e — extraordinary).

Закон Малюса. Закон Малюса — физический закон, выражающий зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор от угла между плоскостями поляризации падающего света и поляризатора.

где

где

— интенсивность падающего на поляризатор

света,

— интенсивность падающего на поляризатор

света,

— интенсивность света, выходящего из

поляризатора,

— интенсивность света, выходящего из

поляризатора,

— коэффициент прозрачности поляризатора.

В релятивистской форме:

— коэффициент прозрачности поляризатора.

В релятивистской форме:

Основные типы поляризации. В зависимости от механизма поляризации, поляризацию диэлектриков можно подразделить на следующие типы:

-Электронная — смещение электронных оболочек атомов под действием внешнего электрического поля. Самая быстрая поляризация (до 10−15 с). Не связана с потерями.

-Ионная — смещение узлов кристаллической структуры под действием внешнего электрического поля, причем смещение на величину, меньшую, чем величина постоянной решетки. Время протекания 10−13 с, без потерь.

-Дипольная (Ориентационная) — протекает с потерями на преодоление сил связи и внутреннего трения. Связана с ориентацией диполей во внешнем электрическом поле.

-Электронно-релаксационная — ориентация дефектных электронов во внешнем электрическом поле.

-Ионно-релаксационная — смещение ионов, слабо закрепленных в узлах кристаллической структуры, либо находящихся в междуузлие.

-Структурная — ориентация примесей и неоднородных макроскопических включений в диэлектрике. Самый медленный тип.

-Самопроизвольная (спонтанная) — благодаря этому типу поляризации у диэлектриков, у которых он наблюдается, поляризация проявляет существенно нелинейные свойства даже при малых значениях внешнего поля, наблюдается явление гистерезиса. Такие диэлектрики (сегнетоэлектрики) отличаются очень высокими значениями диэлектрической проницаемости (от 900 до 7500 у некоторых видов конденсаторной керамики). Введение спонтанной поляризации, как правило, увеличивает тангенс угла потерь материала (до 10−2)

-Резонансная — ориентация частиц, собственные частоты которых совпадают с частотами внешнего электрического поля.

-Миграционная поляризация обусловлена наличием в материале слоев с различной проводимостью, образованию объемных зарядов, особенно при высоких градиентах напряжения, имеет большие потери и является поляризацией замедленного действия.

-Поляризация диэлектриков (за исключением резонансной) максимальна в статических электрических полях. В переменных полях, в связи с наличием инерции электронов, ионов и электрических диполей, вектор электрической поляризации зависит от частоты. В связи с этим вводится понятие дисперсии диэлектрической проницаемости.

Вращение плоскости поляризации. Вращение плоскости поляризации поперечной волны — физическое явление, заключающееся в повороте поляризационного вектора линейно-поляризованной поперечной волны вокруг её волнового вектора при прохождении волны через анизотропную среду. Волна может быть электромагнитной, акустической, гравитационной и т. д.

Линейно-поляризованная поперечная волна может быть описана как суперпозиция двух циркулярно поляризованных волн с одинаковым волновым вектором и амплитудой. В изотропной среде проекции полевого вектора этих двух волн на плоскость поляризации колеблются синфазно, их сумма равна полевому вектору суммарной линейно-поляризованной волны. Если фазовая скорость циркулярно поляризованных волн в среде различна (циркулярная анизотропия среды, см. также Двойное лучепреломление), то одна из волн отстаёт от другой, что приводит к появлению разности фаз между колебаниями указанных проекций на выбранную плоскость. Эта разность фаз изменяется при распространении волны (в однородной среде — линейно растёт). Если повернуть плоскость поляризации вокруг волнового вектора на угол, равный половине разности фаз, то колебания проекций полевых векторов на неё будут вновь синфазны — повёрнутая плоскость будет плоскостью поляризации в данный момент.

Когерентные источники и когерентные волны. В физике когерентностью называется скоррелированность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна во времени и при сложении колебаний получается колебание той же частоты.

Классический пример двух когерентных колебаний — это два синусоидальных колебания одинаковой частоты.

Когерентность волны означает, что в различных точках волны осцилляции происходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не зависит от времени. Отсутствие когерентности, следовательно — ситуация, когда разность фаз между двумя точками не постоянна, а меняется со временем. Такая ситуация может иметь место, если волна была сгенерирована не единым излучателем, а совокупностью одинаковых, но независимых (то есть нескоррелированных) излучателей.

Изучение когерентности световых волн приводит к понятиям временно́й и пространственной когерентности. При распространении электромагнитных волн в волноводах могут иметь место фазовые сингулярности. В случае волн на воде когерентность волны определяет так называемая вторая периодичность.

Без когерентности невозможно наблюдать такое явление, как интерференция.

Радиус когерентности — расстояние, при смещении на которое вдоль псевдоволновой поверхности, случайное изменение фазы достигает значения порядка π.

Интерференция световых волн от двух источников. Интерференция света — перераспределение интенсивности света в результате наложения(суперпозиции) нескольких световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной. С интерференционными явлениями мы сталкиваемся довольно часто: цвета масляных пятен на асфальте, окраска замерзающих оконных стекол, причудливые цветные рисунки на крыльях некоторых бабочек и жуков – все это проявление интерференции света.

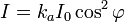

Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Он наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны Интерференционная картина имела вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона.

Способы наблюдения интерференции. Свет, испускаемый обычными источниками, можно рассматривать как хаотическую последовательность отдельных цугов синусоидальных волн. Длительность отдельного цуга не превышает 10-8 с даже в тех случаях, когда атомы источника не взаимодействуют (газоразрядные лампы низкого давления). Любой регистрирующий прибор имеет значительно большее время разрешения, поэтому наблюдение интерференции невозможно.

-Образование

интерференционной картины можно

наблюдать в рассмотренном нами в опыте

Юнга, использующем метод деления

волнового фронта. Прошедший через узкую

длинную щель S свет, вследствие дифракции

образует расходящийся пучок, который

падает на второй экран B с двумя,

параллельными между собой узкими щелями

S1 и S2, расположенными близко друг к другу

на равных расстояниях от S. Эти щели

действуют как вторичные синфазные

источники, и исходящие от них волны,

перекрываясь, создают интерференционную

картину, наблюдаемую на удаленном экране

C. Расстояние между соседними полосами

равно:

![]()

-Другой интерференционный опыт, аналогичный опыту Юнга, но в меньшей степени осложненный явлениями дифракции и более светосильный, был осуществлен О. Френелем в 1816 г. Две когерентные световые волны получаются в результате отражения от двух зеркал М и N, плоскости которых наклонены под небольшим углом φ друг к другу. Источником служит узкая ярко освещенная щель S, параллельная ребру между зеркалами. Отраженные от зеркал пучки падают на экран, и в той области, где они перекрываются (поле интерференции), возникает интерференционная картина.

- В данном интерференционном опыте, также предложенном Френелем, для разделения исходной световой волны на две используют призму с углом при вершине, близким к 180°.

Источником света служит ярко освещенная узкая щель S, параллельная преломляющему ребру бипризмы.

- Аналогичное бипризме Френеля устройство, в котором роль когерентных источников играют действительные изображения ярко освещенной щели, получается, если собирающую линзу разрезать по диаметру и половинки немного раздвинуть. Прорезь закрывается непрозрачным экраном А, а падающие на линзу лучи проходят через действительные изображения щели и и дальше перекрываются, образуя интерференционное поле.

Дифракция электромагнитных волн. Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.

Принцип Гюйгенса-Френеля. Принцип Гюйгенса — Френеля — основной постулат волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн, в частности, световых. Принцип Гюйгенса — Френеля является развитием принципа, который ввёл Христиан Гюйгенс в 1678 году: каждая точка поверхности, достигнутая световой волной, является вторичным источником световых волн. Огибающая вторичных волн становится фронтом волны в следующий момент времени. Принцип Гюйгенса объясняет распространение волн, согласующееся с законами геометрической оптики, но не может объяснить явлений дифракции. Огюстен Жан Френель в 1815 году дополнил принцип Гюйгенса, введя представления о когерентности и интерференции элементарных волн, что позволило рассматривать на основе принципа Гюйгенса — Френеля и дифракционные явления. Принцип Гюйгенса — Френеля формулируется следующим образом:

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать, как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Дифракция Фраунгофера от щели. Различают две области наблюдения дифракции: область дифракции Френеля и область дифракции Фраунгофера. Дифракция Френеля наблюдается в ближней зоне, то есть при таком расстоянии от а2 препятствия до точки наблюдения Р, когда характерный размер препятствия r³r1=.Если фронт падающей на препятствие световой волны является плоским, что соответствует a1®¥, то область дифракции Фраунгофера начинается приВыполнение этого условия означает, что при удалении экрана, на котором наблюдается дифракция, на расстояние, большее a2, в характерном размере препятствия r укладывается меньше одной зоны Френеля. Дифракционная картина при этом образуется в результате суперпозиции практически плоских (квазиплоских) волн, приходящих в область наблюдения под различными углами.

Рассмотрим дифракцию плоской волны на узкой и бесконечно длинной щели, образованной двумя непрозрачными экранами, расстояние между которыми равно b.

Дифракционная решетка. Дифракционная решётка — оптический прибор, работающий по принципу дифракции света, представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. Первое описание явления сделал Джеймс Грегори, который использовал в качестве решётки птичьи перья.

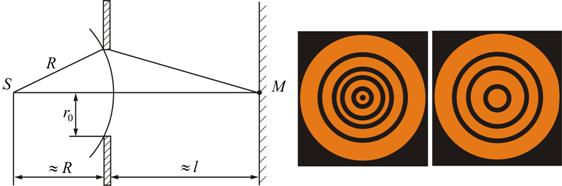

Дифракция Френеля от простейших преград. Рассмотрим дифракцию в сходящихся лучах, или дифракцию Френеля, осуществляемую в том случае, когда дифракционная картина наблюдается на конечном расстоянии от препятствия, вызвавшего дифракцию.

Дифракция от круглого отверстия

-Поставим на пути сферической световой волны непрозрачный экран с круглым отверстием радиуса . Экран расположен так, что перпендикуляр, опущенный из S на непрозрачный экран, попадает точно в центр отверстия (рис. 9.3). На продолжении этого перпендикуляра возьмем точку M и рассмотрим, что мы будем наблюдать на экране.Разобьем открытую часть волновой поверхности на зоны Френеля. Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием. Амплитуда результирующего колебания, возбуждаемого в точке М .

-Сферическая волна, распространяющаяся от точечного источника S, встречает на своем пути диск

Точка M лежит на перпендикуляре к центру диска. Первая зона Френеля строится от края диска и т. д. Амплитуда световых колебаний в точке M равна половине амплитуды, обусловленной первой открытой зоной. Если размер диска невелик (охватывает небольшое число зон), то действие первой зоны немногим отличается от действия центральной зоны волнового фронта. Таким образом, освещенность в точке M будет такой же, как и в отсутствие экрана. Вследствие симметрии центральная светлая точка будет окружена кольцами света и тени (вне границ геометрической тени).

Парадоксальное, на первый взгляд, заключение, в силу которого в самом центре геометрической тени может находиться светлая точка, было выдвинуто Пуассоном в 1818 г. и впоследствии было названо его именем. «Пятно Пуассона» подтверждает правильность теории Френеля.