- •1.Качественные методы описания систем: метод «мозговой атаки»(кги),методы типа сценариев.

- •2.Энтропия и информационные характеристики дискретного источника(независимые сообщения).

- •3.Целостность, интегративность, коммуникативность.

- •1.Энтропия непрерывного источника.

- •2.Понятие наблюдаемости системы.

- •3.Агрегат как математическая модель непрерывно-дискретной системы.

- •1.Классификация ис по уровню организации:хорошо организованные, плохо организованные, самоорганизующиеся системы.

- •2.Модель нелинейной стохастической динамической системы:ур-е состояния, векторы состояния, управления, возмущений.

- •3.Понятие непрерывно-дискретной системы.

- •1.Закономерности формирования структур целей.

- •2.Оптимальное управление.

- •3.Технические, организационные и организационно-технологические системы:определения, особенности, свойства.

- •1.Иерархия:состояние, поведение:внешняя среда, открытые и закрытые системы, модель и цель системы.

- •2.Виды моделирования систем.

- •3.Скорость передачи информации и пропускная способность по дискретному каналу без помех.

- •1.Классификация ис:детерминированные и стохастические системы.

- •2.Модель нелинейной стохастической динамической системы.

- •3.Имитационное динамическое моделирование.

3.Понятие непрерывно-дискретной системы.

Статическое моделирование служит для описания поведения объекта в фиксированный момент времени, а динамическое — для исследования объекта во времени. Дискретное, непрерывное и дискретно-непрерывное моделирования используются для описания процессов, имеющих изменение во времени. При этом оперируют аналоговыми, цифровыми и аналого-цифровыми моделями.

Билет№10.

1.Закономерности формирования структур целей.

Закономерность целеобразования: 1)формулировка цели и представление о ней зависит от стадии познания объекта и в процессе развития представления об объекте цель может переформулироваться. 2)Цель может зависеть как от внутр. так и от внешних факторов. Цели возникают от противоречий между внутренними и внешними факторами, а также между внутренними факторами. Это главное отличие открытых систем от замкнутых и закрытых. 3)Возможность сведения задач формирования общей цели к задаче структуризации цели. Наиболее распространенным способом представления структуры цели является древовидная иерархическая структура. Есть другие: иерархия со слабыми связями, сетевая модель, табличная и матричная модели. Иерархическая и матричная способы описания – это декомпозиция в пространстве, сетевая – во времени.

Цель – это идеальное устремление, кот. позволяет системе достигнуть определенной реальной возможности. Цель управления – определяет состояния объекта, кот. должны быть достигнуты в процессе управления.

Этапы управления сложной системой

М н-во

целей управления определяется как

внешними по отношению к системе, так и

внутренними факторами (потребности

системы).

н-во

целей управления определяется как

внешними по отношению к системе, так и

внутренними факторами (потребности

системы).

1этап: 3 вида целей:1)стабилизация-заключается в требовании поддерживать выходы объекта на заданном уровне. 2)ограничение-требует нахождения в заданных границах целевых переменных. 3)экстремальная-сводится к поддержанию в экстремальных состояниях целевых переменных.

2.Оптимальное управление.

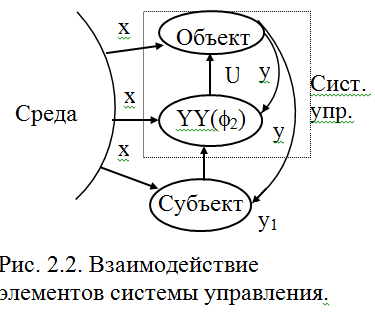

Кибернетический подход к описанию ИС. Процесс управления как информационный процесс.

В![]() ключ.

и качеств. и количеств. Всякое

целенаправленное действие рассматривается

как управление. Управление - это обобщение

приемов и методов, накопленных разными

науками об управлении искусственными

объектами и живыми организмами. С т.зр.

ИПиС управление – это процесс организации

такого целенаправленного воздействия

на некоторую часть среды, называемую

объектом управления, в результате

которого удовлетворяются потребности

субъекта, взаимодействующего с этим

объектом. Субъект осуществляет на себе

воздействие среды Х и объекта У. Среда

влияет на объект, субъект с помощью

организованного воздействия U

влияет на объект. Это и есть управление.

Состояние объекта Y

влияет на состояние потребностей

субъекта. Потребности субъекта

A=(a1,a2,..,an),

где аi

– состояние i-й

потребности, характеризующая актуальность

этой потребности. Субъект (минимизирует

свои потребности) решает задачу

многокритериальной оптимизации.

ai(X,U)->min(ri,i=1,n).

(1) R

- ресурсы субъекта. Эта зависимость

выражает связь потребностей с состоянием

среды Х и поведением U

субъекта.

Пусть U*x

- решение задачи (1), тогда способ решения

задачи (1) называется алгоритмом

управления. U*x=(Аt,X),

— алгоритм, позволяющий синтезировать

управление по состоянию среды Х и

потребностей субъекта Аt

. Алгоритм

управления

определяет эффективность его

функционирования в данной среде.

Алгоритм имеет рекуррентный характер:

ключ.

и качеств. и количеств. Всякое

целенаправленное действие рассматривается

как управление. Управление - это обобщение

приемов и методов, накопленных разными

науками об управлении искусственными

объектами и живыми организмами. С т.зр.

ИПиС управление – это процесс организации

такого целенаправленного воздействия

на некоторую часть среды, называемую

объектом управления, в результате

которого удовлетворяются потребности

субъекта, взаимодействующего с этим

объектом. Субъект осуществляет на себе

воздействие среды Х и объекта У. Среда

влияет на объект, субъект с помощью

организованного воздействия U

влияет на объект. Это и есть управление.

Состояние объекта Y

влияет на состояние потребностей

субъекта. Потребности субъекта

A=(a1,a2,..,an),

где аi

– состояние i-й

потребности, характеризующая актуальность

этой потребности. Субъект (минимизирует

свои потребности) решает задачу

многокритериальной оптимизации.

ai(X,U)->min(ri,i=1,n).

(1) R

- ресурсы субъекта. Эта зависимость

выражает связь потребностей с состоянием

среды Х и поведением U

субъекта.

Пусть U*x

- решение задачи (1), тогда способ решения

задачи (1) называется алгоритмом

управления. U*x=(Аt,X),

— алгоритм, позволяющий синтезировать

управление по состоянию среды Х и

потребностей субъекта Аt

. Алгоритм

управления

определяет эффективность его

функционирования в данной среде.

Алгоритм имеет рекуррентный характер:

![]() =>

(позволяет на каждом шаге улучшать

управление) =>

=>

(позволяет на каждом шаге улучшать

управление) =>![]() (уменьшение уровня своих потребностей).

(уменьшение уровня своих потребностей).

Процесс управления как организация целенаправленного воздействия на объект может реализовываться на 2ух уровнях интуитивном (1) и осознанном (2). Поэтому мжду At и U*x появляется еще один этап:

1![]() )

На первом этапе определяется цель

управления

)

На первом этапе определяется цель

управления

![]() ,

причем задача решается на интуитивном

уровне:

,

причем задача решается на интуитивном

уровне:![]() ,

где 1

— алгоритм синтеза цели Z*

по потребностям Аt

и состоянию среды X.

,

где 1

— алгоритм синтеза цели Z*

по потребностям Аt

и состоянию среды X.

2) На втором этапе

определяется управление

![]() ,

реализация которого обеспечивает

достижение цели Z*,

что и приводит к удовлетворению

потребностей субъекта.

,

реализация которого обеспечивает

достижение цели Z*,

что и приводит к удовлетворению

потребностей субъекта.

Решается

такая задача:

![]() где

2

— алгоритм управления.

где

2

— алгоритм управления.

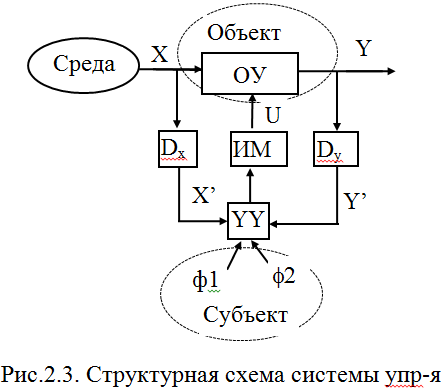

D x

и Dy

— датчики, измеряющие состояние среды

и объекта соответственно. Результаты

измерений Х'=Dx(Х)

и У'=Dy(У)

образуют исходную информацию J=

(X', У') для УУ, которая на этой основе

вырабатывает команду управления,

которая является информацией о том, в

какое положение должны быть приведены

управляемые входы объекта. => управление

есть результат работы алгоритма.

x

и Dy

— датчики, измеряющие состояние среды

и объекта соответственно. Результаты

измерений Х'=Dx(Х)

и У'=Dy(У)

образуют исходную информацию J=

(X', У') для УУ, которая на этой основе

вырабатывает команду управления,

которая является информацией о том, в

какое положение должны быть приведены

управляемые входы объекта. => управление

есть результат работы алгоритма.

![]() .

Управление — целенаправленная

организация того или иного процесса,

протекающего в системе. В общем случае

процесс управления состоит из следующих

четырех элементов: {Z*,J,U,2}.

Процесс управления – инф процесс,

заключающийся в сборе инф о коде

процессора, передачи ее в пункты

накопления и переработки, анализе

поступающей, накопленной и справочной

инф, принятие решения на основе

выполненного анализа, выработки

соответствующего управляющего

воздействия и доведения его до объекта

управления.

.

Управление — целенаправленная

организация того или иного процесса,

протекающего в системе. В общем случае

процесс управления состоит из следующих

четырех элементов: {Z*,J,U,2}.

Процесс управления – инф процесс,

заключающийся в сборе инф о коде

процессора, передачи ее в пункты

накопления и переработки, анализе

поступающей, накопленной и справочной

инф, принятие решения на основе

выполненного анализа, выработки

соответствующего управляющего

воздействия и доведения его до объекта

управления.

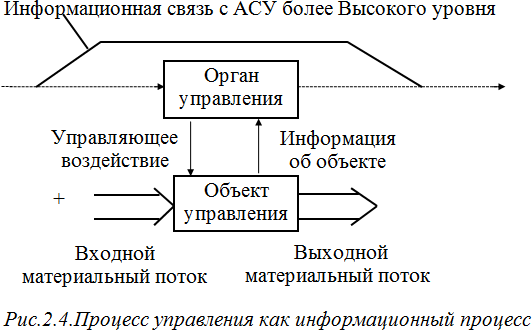

П роцесс

управления — это информационный процесс

(рис.2.4), заключающийся в сборе информации

о ходе процесса, передаче ее в пункты

накопления и переработки, анализе

поступающей, накопленной и справочной

информации, принятии решения на основе

выполненного анализа, выработке

соответствующего управляющего

воздействия и доведении его до объекта

управления.

роцесс

управления — это информационный процесс

(рис.2.4), заключающийся в сборе информации

о ходе процесса, передаче ее в пункты

накопления и переработки, анализе

поступающей, накопленной и справочной

информации, принятии решения на основе

выполненного анализа, выработке

соответствующего управляющего

воздействия и доведении его до объекта

управления.

Каждая фаза процесса управления протекает во взаимодействии с окружающей средой при воздействии различного рода помех. Цели, принципы и границы управления зависят от сущности решаемой задачи.Система управления - совокупность взаимодействующих между собой объекта управления и органа управления, деятельность которых направлена заданной цели управления.