- •1)Фазы сплавов: твердые растворы и промежуточные фазы. Влияние химического

- •2)Конструкционные стали нормальной прочности: углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные стали. Состав, маркировка, упрочняющая обработка и применение.

- •1)Диаграмма состояния двойных сплавов с неограниченной растворимостью

- •2)Конструкционная прочность. Металлургические, технологические, конструкторские способы повышения конструкционной прочности.

- •1)Диаграмма состояния двойных сплавов с ограниченной переменной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Термическая обработка сплавов этой диаграммы: отжиг, закалка, старение.

- •2)Легированные низкоуглеродистые и среднеуглеродистые конструкционные стали. Влияние легирующих элементов на механические свойства сталей, маркировка, упрочняющая обработка, применение.

- •2)Требования, предъявляемые к материалам для зубчатых колес. Выбор сталей и

- •1. Формирование структуры литых металлов. Влияние скорости охлаждения на величину зерна. Модифицирование.

- •2)Химико-термическая обработка сталей. Цементация, азотирование, нитроцементация. Режимы, назначение, достоинства и недостатки.

- •1)Элементарная ячейка кристаллической решетки и ее характеристики. Полиморфизм, анизотропия, их использование в технике.

- •2)Серые, ковкие, высокопрочные, вермикулярные чугуны. Их состав, марки, структуры, способы получения, свойства.

- •1)Виды термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, старение. Использование диаграмм состояния двойных сплавов для определения возможных видов термической обработки.

- •I. Полный отжиг. Нагрев до температуры 900–1000° c. Как результат: происходит выравнивание химического состояния (исчезновение ликваций); образуется полностью

- •2)Закономерности усталостного разрушения в условиях высоких контактных нагрузок. Стали для зубчатых колес. Состав, марки, упрочняющая обработка.

- •1)Закалка сталей. Оптимальная температура закалки углеродистых сталей. Влияние легирующих элементов на критическую скорость закалки. Внутренние напряжения в закаленных сталях.

- •2)Антифрикционные материалы, используемые в узлах скольжения. Факторы, влияющие на коэффициент трения и пути его уменьшения.

- •1)Распад переохлажденного аустенита. Формирование структуры при перлитном, мартенситном и бейнитном превращениях. Строение и свойства продуктов распада.

- •2)Классификация медных сплавов. Латуни и бронзы, их состав, марки, свойства, применение.

- •2)Конструкционные стали нормальной прочности: углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные стали. Состав, маркировка, упрочняющая обработка и применение.

- •1)Диаграмма состояния двойных сплавов с промежуточной фазы постоянного состава. Фазовый и структурный анализ. Механические свойства в зависимости от состава (правило Курнакова)

- •1)Отпуск закаленных сталей. Влияние легирующих элементов на превращения закаленных сталей при нагреве. Структура и свойства отпущенных сталей. Отпускная хрупкость.

- •2)Конструкционные стали, выбор которых определяется технологичес кими свойствами: стали с высокой обрабатываемостью резанием, свариваемостью, штампуемостью. Состав, марки, обработка, применение.

- •1)Строение реальных кристаллических материалов. Характеристика дефектов

- •2)Сравнительная характеристика антифрикционных материалов: баббитов, бронз, алюминиевых сплавов, многослойных подшипников.

- •1)Самопроизвольная и несамопроизвольная кристаллизация. Критический размер зародыша. Способы измельчения зерна литого металла. Строение слитков.

- •2)Конструкционные материалы малой плостности: алюминевые деформируемые сплавы упрочняемые и не упрочняемые термической обработкой, их состав, марки и применение.

- •1)Возврат и рекристаллизация холоднодеформированных металлов и сплавов. Изменение структуры и свойств. Рекристализационный отжиг – выбор режима, назначение.

- •1)Диаграмма состояния двойных сплавов для случая образования двойной фазы, фазовый и структурный анализ.

- •2)Алюминиевые литейные сплавы. Марки, свойства, применение.

- •1)Нитевидные кристаллы. Влияние плотности дислокаций на прочность металлов и сплавов. Способы упрочнения материалов.

- •2)Цементуемые и азотируемые стали, их состав, марки, термическая обработка и применение.

- •Влияние условий кристаллизации на структуру литого металла. Получение монокристаллов и аморфных сплавов.

- •2)Структура и свойства отожженных, нормализованных и термически улучшенных доэвтектоидных сталей. Режимы термических обработок.

- •1)Превращения закаленной стали при отпуске. Влияние температуры отпуска на свойства сталей. Выбор вида отпуска в зависимости от назначения деталей.

- •1) Низкотемпературный отпуск (низкий отпуск):

- •2) Среднетемпературный отпуск (средний отпуск):

- •3) Высокотемпературный отпуск (высокий отпуск):

- •2)Закономерности усталостного разрушения. Пути повышения предела выносливости.

- •2)Закономерности усталостного изнашивания в условиях высоких контактных нагрузок. Подшипниковые стали. Состав, марки, предварительная и упрочняющая обработка.

- •1)Влияние типа связи на структуру и свойства кристаллических материалов.

- •2)Классификация сталей по химическому составу, качеству, структуре в отожженном и нормализованном состояниях, уровню прочности. Маркировка конструкционных сталей.

- •1)Термическая обработка сплавов, не связанная с фазовыми превращениями: диффузионный отжиг, рекристаллизационный отжиг, отжиг для уменьшения внутренних напряжений. Режимы, структуры, назначение.

- •1.Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Строение и свойства фаз. Изотермические превращения в сталях и чугунах. Фазовый и структурный анализ диаграммы.

- •2. Критерии конструкционной прочности: критерии прочности, надежности, долговечности.

- •Точечные, линейные, поверхностные дефекты кристаллического строения и их влияние на физико-механические свойства металлов и сплавов.

- •Преимущества и недостатки магниевых сплавов. Состав, маркировка, упрочняющая обработка, применение.

2)Антифрикционные материалы, используемые в узлах скольжения. Факторы, влияющие на коэффициент трения и пути его уменьшения.

Антифрикционные материалы (пористость 15…30 %), широко применяющиеся для изготовления подшипников скольжения, представляют собой пористую основу, пропитанную маслом. Масло поступает из пор на поверхность, и подшипник становится самосмазывающимся, не требуется подводить смазку извне. Это существенно для чистых производств (пищевая, фармацевтическая отрасли). Такие подшипники почти не изнашивают поверхность вала, шум в 3…4 раза меньше, чем от шариковых подшипников.

Подшипники работают при скоростях трения до 6 м/с при нагрузках до 600 МПа. При меньших нагрузках скорости скольжения могут достигать 20…30 м/с. Коэффициент трения подшипников – 0,04…0,06.

Для изготовления используются бронзовые или железные порошки с добавлением графита (1…3 %).

Разработаны подшипниковые спеченные материалы на основе тугоплавких соединений (боридов, карбидов и др.), содержащие в качестве твердой смазки сульфиды, селениды и гексагональный нитрид бора. Подшипники могут работать в условиях вакуума и при температурах до 500oС.

Применяют металлопластмассовые антифрикционные материалы: спеченные бронзографиты, титан, нержавеющие стали пропитывют фторопластом. Получаются коррозионностойкие и износостойкие изделия. Срок службы металлопластмассовых материалов вдвое больше, чем материалов других типов.

Фрикционные материалы (пористость 10…13 %) предназначены для работы в муфтах сцепления и тормозах. Условия работы могут быть очень тяжелыми: трущиеся поверхности мгновенно нагреваются до 1200oС, а материал в объеме – до 500…600oС. Применяют спеченные многокомпонентные материалы, которые могут работать при скоростях трения до 50 м/с на нагрузках 350…400 МПа. Коэффициент трения при работе в масле – 0,08…0,15, при сухом трении – до 0,7.

По назначению компоненты фрикционных материалов разделяют на группы:

а) основа – медь и ее сплавы – для рабочих температур 500…600oС, железо, никель и сплавы на их основе – для работы при сухом трении и температурах 1000…1200oС;

б) твердые смазки – предотвращают микросхватывание при торможении и предохраняют фрикционный материал от износа; используют свинец, олово, висмут, графит, сульфиты бария и железа, нитрид бора;

в) материалы, обеспечивающие высокий коэффициент трения – асбест, кварцевый песок, карбиды бора, кремния, хрома, титана, оксиды алюминия и хрома и др.

Примерный состав сплава: медь – 60…70 %, олово – 7 %, свинец – 5 %, цинк – 5…10%, железо – 5…10 %, кремнезем или карбид кремния – 2…3 %, графит – 1…2 %.

Из фрикционных материалов изготавливают тормозные накладки и диски. Так как прочность этих материалов мала, то их прикрепляют к стальной основе в процессе изготовления (припекают к основе) или после (приклепывают, приклеивают и т.д.).

Билет10

1)Распад переохлажденного аустенита. Формирование структуры при перлитном, мартенситном и бейнитном превращениях. Строение и свойства продуктов распада.

Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении.

![]()

Превращение

связано с диффузией углерода,

сопровождается полиморфным превращением

![]() ,

выделением углерода из аустенита в

виде цементита, разрастанием

образовавшегося цементита.

,

выделением углерода из аустенита в

виде цементита, разрастанием

образовавшегося цементита.

В зависимости от степени переохлаждения различают три области превращения. Вначале, с увеличением переохлаждения скорость превращения возрастает, а затем убывает. При температуре 727 oС и ниже 200o С скорость равна нулю. При температуре 200o С равна нулю скорость диффузии углерода.

Закономерности превращения.

Образцы нагревают до температуры, при которой структура состоит из однородного аустенита (7700 С). Затем переносят в термостаты с заданной температурой (интервал 25 – 500 С). Превращение аустенита можно легко обнаружить с помощью наблюдений за изменением магнитных характеристик, так как аустенит парамагнитен, а феррит и цементит обладают магнитными свойствами.

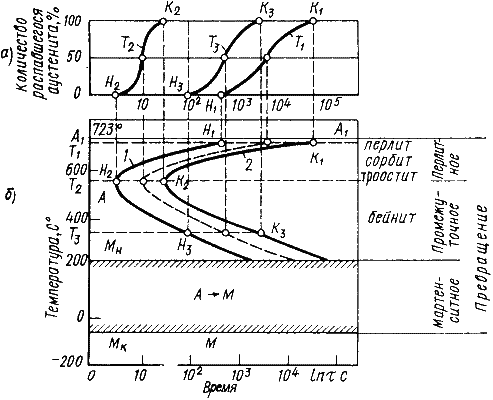

Получают серию кинетических кривых (рис. 12.5 а), которые показывают количество образовавшегося перлита в зависимости от времени, прошедшего с начала превращения.

Рис. 12.5. Кинетические кривые превращения аустенита при охлаждении (а); диаграмма изотермического превращения аустенита (б)

В начале наблюдается инкубационный подготовительный период, время, в течение которого сохраняется переохлажденный аустенит. Превращение протекает с различной скоростью и достигает максимума при образовании 50 % продуктов распада.

Затем скорость начинает уменьшаться и постепенно затухает. С увеличением степени переохлаждения устойчивость аустенита уменьшается, а затем увеличивается.

Горизонтальная линия Мн показывает температуру начала бездиффузного мартенситного превращения. Такие диаграммы называются диаграммами изотермического превращения аустенита (рис. 12.5 б).

При малых степенях переохлаждения, в области температур 727…550o С, сущность превращения заключается в том, что в результате превращения аустенита образуется механическая смесь феррита и цементита, состав которой отличается от состава исходного аустенита. Аустенит содержит 0,8 % углерода, а образующиеся фазы: феррит –0,02 %, цементит – 6,67 % углерола.

Время устойчивости аустенита и скорость его превращения зависят от степени переохлаждения.

Максимальная

скорость превращения соответствует

переохлаждению ниже температуры

![]() на

150…200o

С, то есть

соответствует минимальной устойчивости

аустенита.

на

150…200o

С, то есть

соответствует минимальной устойчивости

аустенита.

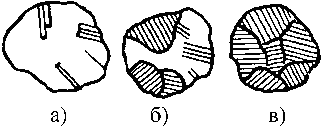

Механизм превращения аустенита в перлит

При образовании перлита из аустенита ведущей фазой является цементит. Зарождение центров кристаллизации цементита облегчено на границе аустенитных зерен. Образовавшаяся пластинка цементита растет, удлиняется и обедняет соседние области углеродом. Рядом с ней образуются пластинки феррита. Эти пластинки растут как по толщине, так и по длине. Рост образовавшихся колоний перлита продолжается до столкновения с кристаллами перлита, растущими из других центров.

Свойства и строение продуктов превращения аустенита зависят от температуры, при которой происходит процесс его распада.

Толщина

соседних пластинок феррита и цементита

определяет дисперсность структуры и

обозначается

![]() .

Она зависит от температуры превращения.

В зависимости от дисперсности продукты

распада имеют различное название.

.

Она зависит от температуры превращения.

В зависимости от дисперсности продукты

распада имеют различное название.

![]() мм

– перлит.

мм

– перлит.

Образуется при переохлаждении до температуры Т = 650…700 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 30…60 oС/ч. Твердость составляет 180…250 НВ.

![]() мм

– сорбит

мм

– сорбит

Образуется при переохлаждении до температуры Т = 600…650 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 60 oС/с. Твердость составляет 250…350 НВ. Структура характеризуется высоким пределом упругости, достаточной вязкостью и прочностью.

![]() мм

– троостит

мм

– троостит

Образуется при переохлаждении до температуры Т = 550…600 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 150 oС/с. Твердость составляет 350…450 НВ. Структура характеризуется высоким пределом упругости, малой вязкостью и лпастичностью.

Твердость ферритно-цементитной смеси прямопропорциональна площади поверхности раздела между ферритом и цементитом..

Если

температура нагрева незначительно

превышала теипературу А![]() и полученый аустенит неоднороден по

составу, то при малой степени переохлаждения

образуется зернистый леплит.

и полученый аустенит неоднороден по

составу, то при малой степени переохлаждения

образуется зернистый леплит.

Промежуточное превращение

При температуре ниже 550 oС самодиффузия атомов железа практически не происходит, а атомы углерода обладают достаточной подвижностью.

Механизм превращения состоит в том, что внутри аустенита происходит перераспределение атомов углерода и участки аустенита, обогащенные углеродом превращаются в цементит.

Превращение обедненного углеродом аустенита в феррит происходит по сдвиговому механизму, путем возникновения и роста зародышей феррита. Образующиеся при этом кристаллы имеют игольчатую форму.

Такая структура, состоящая из цементита и феррита, называется бейнитом. Особенностью является повышенное содержание углерода в феррите (0.1…0.2 %).

Дисперсность кристаллов феррита и цементита зависят от температуры превращения.

При

температуре

![]() мм

– верхний

бейнит.

Структура характеризуется недостаточной

прочностью, при низких относительном

удлинении (

мм

– верхний

бейнит.

Структура характеризуется недостаточной

прочностью, при низких относительном

удлинении (![]() )

и ударной вязкости (

)

и ударной вязкости (![]() ).

).

При

температуре 300oС

–

![]() –

нижний

бейнит. Структура

характеризуется высокой прочностью в

сочетании с пластичностью и вязкостью.

–

нижний

бейнит. Структура

характеризуется высокой прочностью в

сочетании с пластичностью и вязкостью.