- •1. Объект (о), предмет (p) и основные категории социологии политики.

- •2. Структура и функции социологии политики.

- •3. Особенности методики и техники социологического анализа политики.

- •4. Географическая и экологическая среда политики.

- •5. Биологические и демографические факторы полит процессов.

- •6. Социокультурные и социально-экономические основы политики.

- •7. Социальное представительство в системе властных отношений

- •8. Понятие политического рынка и его методологический смысл

- •9. Понятие и виды политического капитала.

- •10.Политическая стратификация общества. Особенности политической стратификации в современной России

- •11.Понятие и основные характеристики общественного мнения

- •12.Функции общественног мнения

- •13.Способы формирования общественного мнения в политике

- •14.Методологические проблемы изучения общественного мнения

- •15.Политическое поведение и политическая деятельность

- •16. Факторы политического поведения и участия

- •17.Формы и способы политического поведения и участия

- •5 Уровней активности:

- •18.Социологические показатели политической активности граждан

- •19.Социальные основы протестного политического поведения и участия

- •20.Понятие и функции политической социализации

- •21.Этапы и агенты политической социализации

- •22. Особенности политической социализации и ресоциализации в обществах транзитного типа

- •23. Понятие и функции политического конфликта

- •24. Структура политического конфликта

- •25.Основные стратегии поведения в конфликтной ситуации

- •26.Источники политических конфликтов

- •3 Группы социальных факторов:

- •27.Типология политических конфликтов

- •29.Понятие и виды политического кризиса

- •30. Социологические показатели политического кризиса

- •31.Революционная и эволюционная модели развития общества

- •32. Инновационные политические процессы. Типология политических инноваций

- •33. Процессы конверсии и децентрализации политической власти

- •34.Понятие и виды политических реформ

- •35.Принципы реализации политических реформ и условия их эффективности

- •36. Понятие политической стратегии и политической технологии

- •37. Понятие и виды выборов

- •38.Социальные функции выборов в органы государственной власти

- •39. Типология избирательных систем(еще дополнительно посмотри)

- •40. Особенности избирательного процесса в современной России

- •41. Социологические методики анализа избирательного процесса

- •42.Понятие и типология общественных движений

- •43. Социологические методики анализа политических партий и общественных движений

- •49.Понятие политической и властной элиты

- •50. Способы, принципы и каналы рекрутирования политической элиты

- •51. Особенности рекрутирования элиты в современной России

- •52.Понятие и типологии политического лидерства

- •53. Функции политического лидерства

- •54.Социологические методики исследования политического лидерства

26.Источники политических конфликтов

Выделяют 3 группы источников:

Внесоциальные (самыe сложные. Базируются на чувственных, эмоциональных психологических характеристиков субъетов)

Социальные

Комбинированные (чаще говорят о них)

3 Группы социальных факторов:

1) несовпадение статусов политических субъектов и их ролевых назначений и функций, интересов и потребностей в политической сфере. Конфликт возникает, так как статус субъекта не совпадает с его ролью, роль выще, чем статус…

2) расхождения субъектов относительно ценностей и политических идеалов, культурных традиций или оценок тех/иных событий. В борьбу вступают нормы и ценности.

3) политические конфликты возникают в результате ущемления или неадекватного удовлетворения потребностей социальных субъектов.

27.Типология политических конфликтов

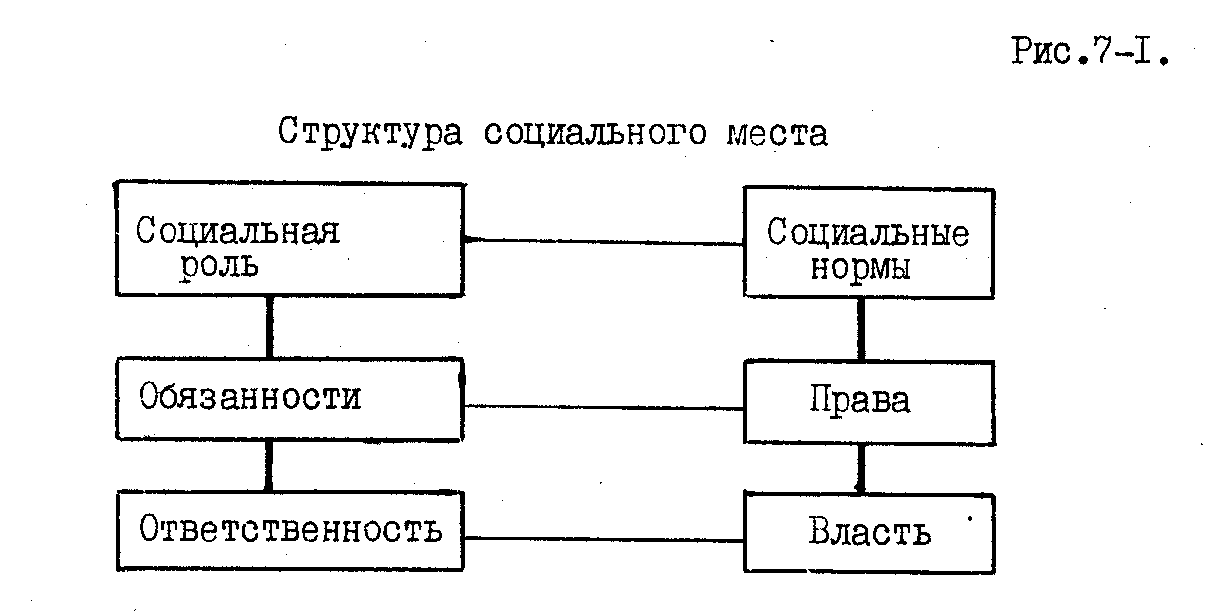

Подход к анализу конфликта возможен не только со стороны исследования взаимодействия социальных субъектов. Он может рассматриваться как рассогласование различных элементов официальной структуры0. Предположим, что социальная структура состоит из совокупности социальных мест. Социальное место схематически можно изобразить следующим образом.

Социальное место представляет сложную систему взаимосвязей, имеющую по крайней мере три уровня. Во-первых, уровень соответствия социальной роли общепринятым нормам, на основе которых данная роль может быть реализована. Например, депутат обязан помогать людям решить их проблемы. Во-вторых, уровень соответствия прав и обязанностей, в рамках которого согласуются взаимные ожидания людей, т.е. люди знают чего друг от друга ожидать, благодаря чему поддерживается общественный порядок. Например, у депутата должны быть рычаги воздействия на исполнительные органы власти, тогда он сможет оправдать имеющиеся у населения ожидания. И, наконец, уровень соответствия власти и ответственности за принимаемые решения. Понятно, что народный депутат может быть не избран на следующий срок, если принимаемые им решения не отвечают интересам избирателей; таков один из механизмов его ответственности перед населением.

В соответствии со структурой социального места мы можем выделить основные типы конфликтов. Прежде всего это ролевые конфликты. Их источник - несовпадение принятой роли (добровольно или под давлением) социальным субъектом установившимся в обществе нормам и правилам. Так, например, социальная роль народного депутата предполагает такие качества как компетентность, юридическая грамотность, способность к нормотворческой работе и т.п. Однако избирателей мало интересуют принимаемые депутатами нормы и законы, они обеспокоены борьбой за существование и видят в депутате своего рода "толкача", обязанного оказать им конкретную помощь. Налицо рассогласование социальной роли и социальных норм. Большое количество конфликтов между избирателями и населением кроется в несовпадении ожиданий людей и реальными возможностями депутатов. Источником этих конфликтов, повторим, является нормативно-ролевое рассогласование.

Второй тип конфликта имеет в качестве источника рассогласование прав и обязанностей. Назовем его административным, так как и права и обязанности предполагают их четкую фиксацию в рамках оргструктур. В процессе деятельности органов власти неизбежно возникают новые ситуации, перед ними встают новые задачи и соответственно меняется круг обязанностей. Возможности же реализовать их остаются подчас неизмененными. От них ожидают выполнения поставленных задач, они же будучи не в состоянии этого сделать, тем самым обманывает ожидания, возбуждает недовольство, что разрушает установившиеся социальные связи.

Например, в законе о земельной реформе оговариваются права и обязанности колхозов и совхозов, органов власти и отдельных граждан. Однако в силу недостатка ресурсов и отсутствия равного доступа к их распределению начинают действовать такие факторы как статус социального субъекта, родственные связи, взятки и т.п. Естественно, это подрывает авторитет органов власти и сам ход земельной реформы. Недостаток материальных ресурсов, таким образом, резко сужает круг прав органов власти и нарушает соотношение их прав и обязанностей, что является' причиной

Конфликты, где источником рассогласования является несоответствие власти и ответственности, мы будем называть политическими. В этом смысле в любом социальном конфликте есть политическое измерение. Такого рода конфликты существуют на всех ступенях социальной иерархии, свойственны каждому социальному месту. Часто органы власти (и на уровне предприятия, и на уровне территории) действуют не учитывая социальных последствий своих решений, т.е. предпринимая действия, ответственность за их результаты на себя не принимают. Все это ведет к дискредитации власти, а в конечном итоге к неподчинению ее органам. Происходит дезинтеграция всего социального места: нарушения прав, распад социальных норм, аномальное социальное поведение и т.п. Наиболее ярким примером такого рода социального конфликта является решение руководством страны провести антиалкогольную кампанию, результатом которой помимо нарушения денежного обращения и падения авторитета союзных органов власти явилось социальное недовольство и рост напряженности в обществе.

Предложенная типология описывает формы рассогласования элементов социального места. Вместе с тем следует различать типы конфликтов на основании характера взаимодействий между различными социальными субъектами. Так, можно выделить межличностные конфликты, когда сталкиваются интересы отдельных личностей. Не следует преуменьшать значение такого рода конфликтов, при их накоплении могут разрушаться социальные места, деформироваться их элементы. Более серьезными являются конфликты между социальными группами. В данном случае зона конфликтов расширяется настолько, что захватывает множество социальных мест, в результате чего происходит деградация социальной структуры. И, наконец, разрушительны для социальной структуры конфликты между организациями и институтами - институциональные конфликты, которые потрясают основы социальной структуры. Пересечение двух типологий социальных конфликтов дает следующую картину типов конфликтов.

С точки зрения области проявления делятся на :

Внутри политической системы

Внешнеполитический

По характеру норматичной регуляции:

Институционализированные(любой конфликт, который в рамках власти (конфликт внутри правящей элиты))

Неинституционализированные (неснкционированные акции протеста; стихийные выступления групп интересов)

По интенсивности протекания конфликта:

Эскалированные

Низкой интенсивности

Речь идет об остроте конфликта, об остроте его протекания

Публичность конфликта:

Открытые (доступны для оценки широкому кругу наблюдателей)

Латентные (чаще разворачиваются внутри правящей элиты: о конфликте знают непосредственно участники конфликта)

По временным характеристикам:

Кратковременные

Длительные (могут идти годами, десятилетиями, несколько поколений (арабо-израильский конфликт))

В зависимости от масштаба:

Могут протекать на макроуровне (затрагивают интересы и вовлекаются большие группы людей)

Микроуровне (на уровне 1 социальной общности. Могут быть и межличностные конфликты (конфликт внутри партии, когда начинают делить должности и статусы)

Место в структуре госорганизации:

Вертикальные (развиваются в рамках федеральной власти (между правительством России и к-л региона; с органами местного самоуправления)

Горизонтальные ( субъекты находятся на 1 статусе)

Характер конфликта:

Конфликты с нулевой суммой (позиции субъектов противоположны)

С ненулевой (существует хотя бы 1 способ достижения согласия; если возможно удовлетворение той/иной стороны полностью или частично)

С отрицательной суммой (все стороны конфликта в проигрыше)

Любой конфликт нуждается в разрешении. Если конфликт не находит своего решения, то такие конфликты могут породить качественно иное состояние (состояние политического кризиса)

28. Технологии разрешения социально-политического конфликта.

Конфликт - это особый вид социального взаимодействия, который характеризуется следующими чертами.

- явно выраженная противоположность интересов конфликтующих сторон

- отсутствие коммуникации между участниками

- нарушение целостности социальных институтов, аномальное функционирование всей социальной системы.

Разрешение конфликтной ситуации можно разделить на три стадии:

Подготовительный этап.

Подготовительный этап требует проведения следующих видов работ.

1. Определить диагноз конфликтной ситуации, а именно:

- определить тип конфликта;

- оценить степень его остроты;

- выяснить причины конфликта и его глубину;

- исследовать динамику конфликта и охарактеризовать его стадию на момент исследования;

- изучить намерения, цели, ориентации участников конфликта, а также ресурсы, которыми они располагают и возможные действия, которые они готовы предпринять;

- оценить влияние на конфликт внешних факторов (органов власти, средств массовой информации и т.п.).

2. Построить модели развития конфликтной ситуации и спрогнозироватъ ее последствия, а именно, осуществить:

- построение различных вариантов развития конфликта с точки зрения удовлетворения интересов каждой из сторон;

- прогноз позитивных и негативных последствий возможных вариантов развития конфликта для каждого из участников конфликта;

- определение цены "победы", "поражения" и "согласия" каждого из участников конфликта и выявление на этой основе наиболее приемлемых вариантов решения конфликта.

3. На основе полученной информации необходимо осуществить специальную подготовку переговоров:

- определение посредником стратегии и тактики переговоров;

- оказание помощи каждой из сторон в осмыслении сложившейся ситуации;

- переформулирование (с учетом законов и нового видения ситуации) требований конфликтующих сторон друг к другу;

- создание атмосферы доверия между участниками переговоров;

- формирование повестки дня (определение приоритетов и порядка их обсуждения).

Одним из результатов предварительного этапа должно быть понимание каждым из участников конфликта отличия того, что может быть реально достигнуто от того, чего они желают достичь. Целью переговоров должно стать достижимое, а не желательное. Результаты переговоров будут прочны тогда, когда они основаны на реальности, а не на фантазиях, пусть даже и пользующиеся поддержкой народа.

Переговоры.

Эта стадия может быть довольно длительной и трудной, так как она предполагает непосредственный контакт участников конфликтной ситуации или их доверенных лиц. Постоянное психологическое напряжение отнюдь не способствует активизации интеллектуальных усилий и повышению конструктивности решений. На этой стадии в обязанности посредника входит:

1) устранить давление на участников переговоров извне (как по административной линии, так и со стороны прессы, общественных организаций и т.п.);

2) постоянно поддерживать у участников переговоров установку на разрешение конфликта, атмосферу доверия и доброжелательности;

3) концентрировать внимание участников обсуждения на необходимости анализа приоритетных вопросов, включенных в согласованную повестку дня;

4) нейтрализовать "крайние" позиции, указывая на их негативные последствия, слабости аргументации и т.п.;

5) инициировать собственные аргументы и предложения, обеспечивая достижение приемлемых для каждой из сторон решений;

6) следить за тем, чтобы каждый участник обсуждения имел возможность высказать свои суждения по затронутым вопросам;

7) участвовать в подготовке итогового документа по результатам переговоров.

Успех переговоров зависит от двух факторов: во-первых, от степени проработки вопросов на предварительной стадии; а во-вторых, умения посредника создать из участников конфликта коллектив, способный к решению задач, к совместной работе.

Выход из конфликта и контроль за согласованными решениями.

На этой стадии посредник должен:

1) побудить участников конфликта донести друг до друга свое удовлетворение по поводу принятых решений, а также свои позитивные оценки сотрудничества друг с другом;

2) признать выработанные правила и процедуры решения конфликта в качестве основы для разрешения будущих конфликтных ситуаций, если таковые появятся;

3) утвердить объективные методы контроля за реализацией принятых решений;

4) участвовать в контроле за реализацией решений (в качестве эксперта).

С психологической точки зрения третья стадия означает признание нового типа отношений между прежними участниками конфликта; понимание того, что отношения соперничества превратились в отношения сотрудничества.

Анализ основных узлов технологии разрешения конфликта показывает, что для посредника свойственны по меньшей мере три функции: коммуникативная, исследовательская и организационная. Реализуя первую функцию посредник:

1) поддерживает каналы связи между участниками конфликта;

2) побуждает их к коммуникации;

3) устанавливает связи с органами власти, представителями средств массовой информации и другими социальными субъектами.

Реализуя исследовательскую функцию посредник:

1) проводит политологические, социологические, психологические и другие необходимые исследования;

2) проектирует различные модели решения конфликта;

3) прогнозирует возможные последствия различных решений;

4) планирует переговорный процесс;

5) разрабатывает стратегию и тактику своей деятельности.

Реализация организационной функции предполагает осуществление посредником следующих видов работ:

1) организация собраний, совещаний и обсуждений с участием заинтересованных сторон и экспертов;

2) использование накопленного опыта разрешения подобных конфликтов;

3) распределение функций среди помощников;

4) организация интеллектуальных видов деятельности по решению проблем.

Многообразие функций посредника лишний раз подчеркивает сложность этой деятельности, невозможность свести ее к одному принципу. Понятно, что для реализации этих функций посредник должен обладать уникальным сочетанием способностей: от интеллектуальных (созерцание, размышление) до организационных (решительность и воля). У.Симкин в своей книге "Посредничество и динамика коллективных договоров" выделяет следующие качества хорошего посредника: терпение; искренность и бульдожья хватка; находчивость; физическая выносливость марафонца; беговые способности футбольного хавбека; макиавеллевская хитрость; личность, способности хорошего психиатра; способность сохранять уверенность; толстокожесть носорога; мудрость Соломона, а если более реалистично; демонстративная цельность и беспристрастность